卷了一年的端到端,会在2025年覆盖到15万级的车型上,但配一套智能底盘,车价就是另一回事了。算法的迭代,算力的拔高,不同路线的智驾技术方案,能实现的功能越来越多,但,今年新的现象级技术,或者说是新的技术趋势,将会是软件定义汽车。软硬件解耦后,AEB、ACC不用必再和微控单元绑定,算法除了能影响增程器的运行逻辑、调动插混发动机介入的最佳转速,或者合理利用驱动电机的扭矩,还催化出了能结合智驾感知数据,提前调整悬架软硬高低,这其实就是跨域协同的典型技术体现,把智驾和底盘联系到一起的新技术,将会绑定更高等级的自动驾驶,实现理想化的全车智能规控效果。既然如此,新的问题是,当智驾变得便宜,那配智能底盘的车,今后是涨价还是降价?

电磁调节更快,空气悬架是底盘硬件下限?

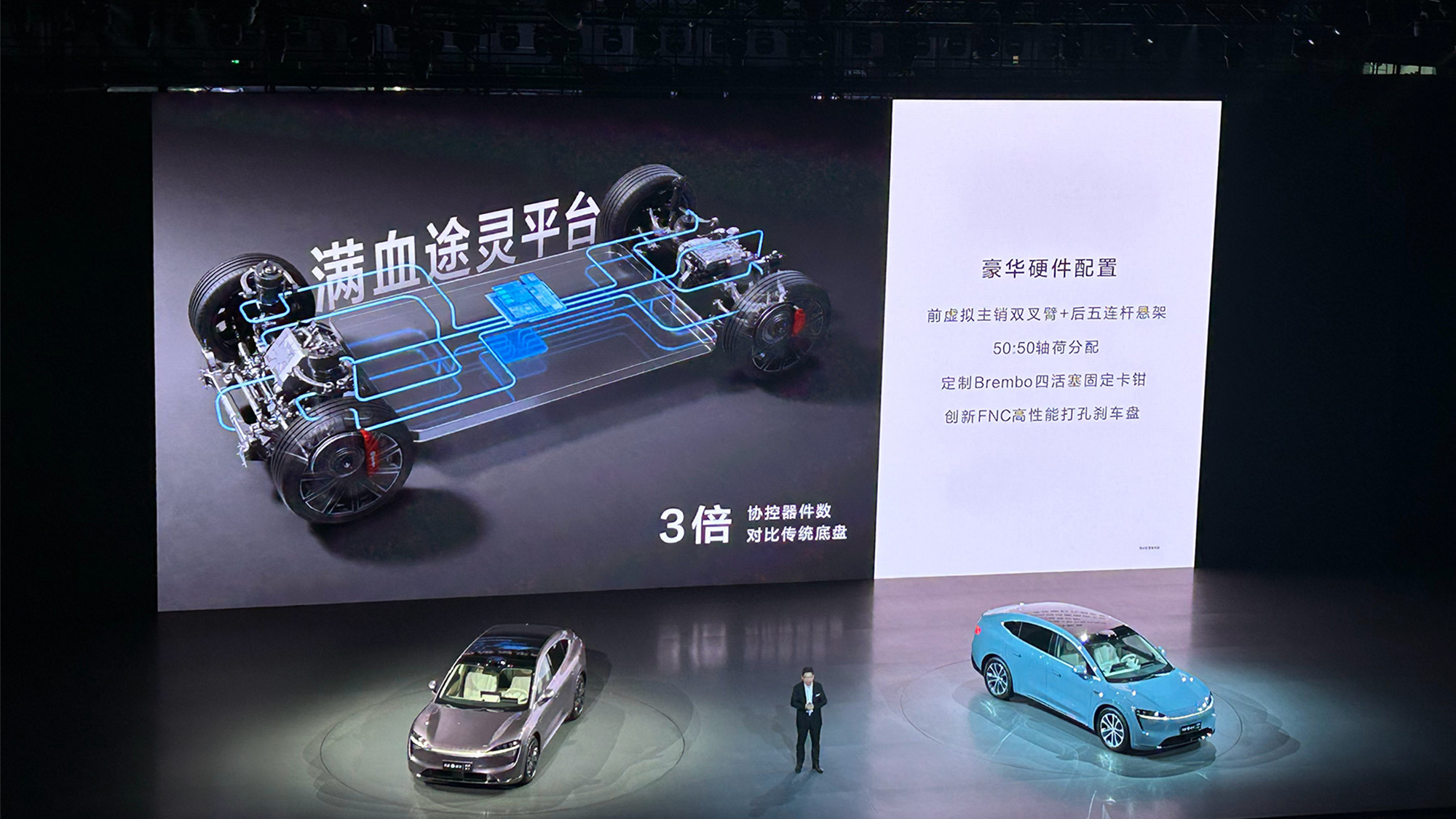

华为的途灵底盘,理想汽车的魔毯悬架、奇瑞的飞鱼超感底盘,比亚迪的全套云辇,吉利的AI数字底盘,智己的灵蜴数字底盘,蔚来汽车的天行底盘,这些底盘技术的命名不同,但从技术角度看原理和效果都差不多,都是结合感知数据调整底盘,这里面有被动技术,也有半主动、主动技术,需要提几个关键词,智驾感知、提前预瞄、底盘执行,两套技术的区别,是前者只在下支臂安装高度或速度传感器,后者则是利用激光雷达或摄像头,提前作用于悬架,并不是接触路面后再对避震筒内的阻尼做调整。

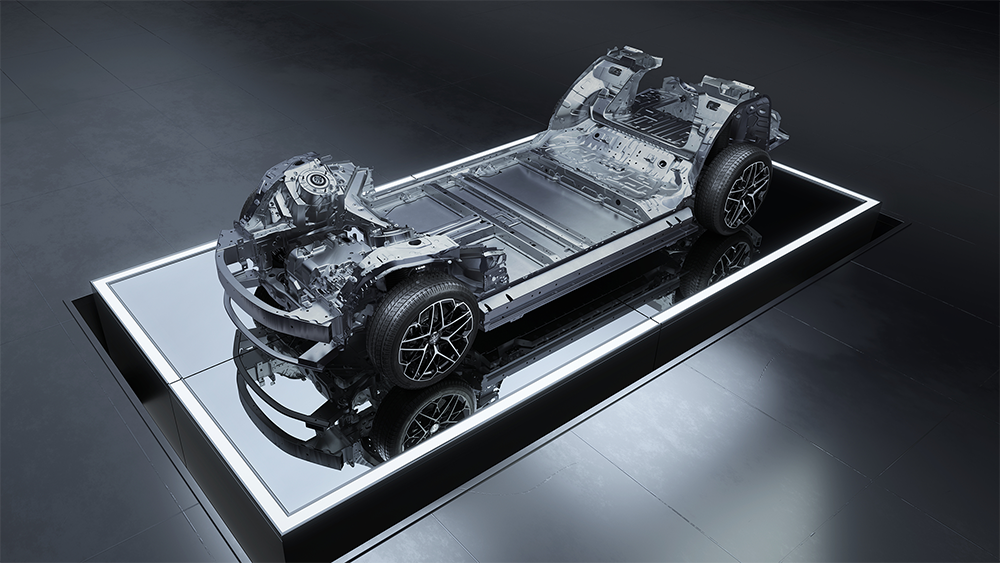

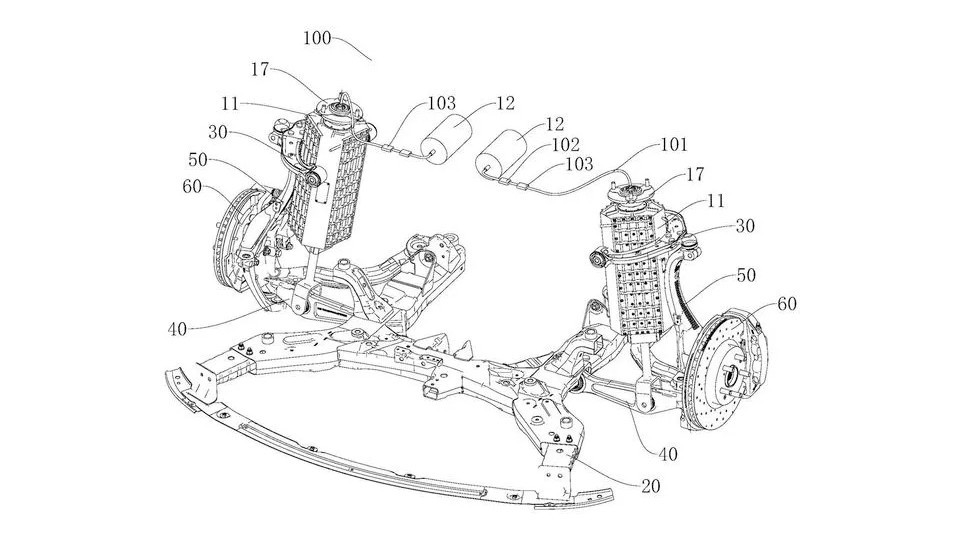

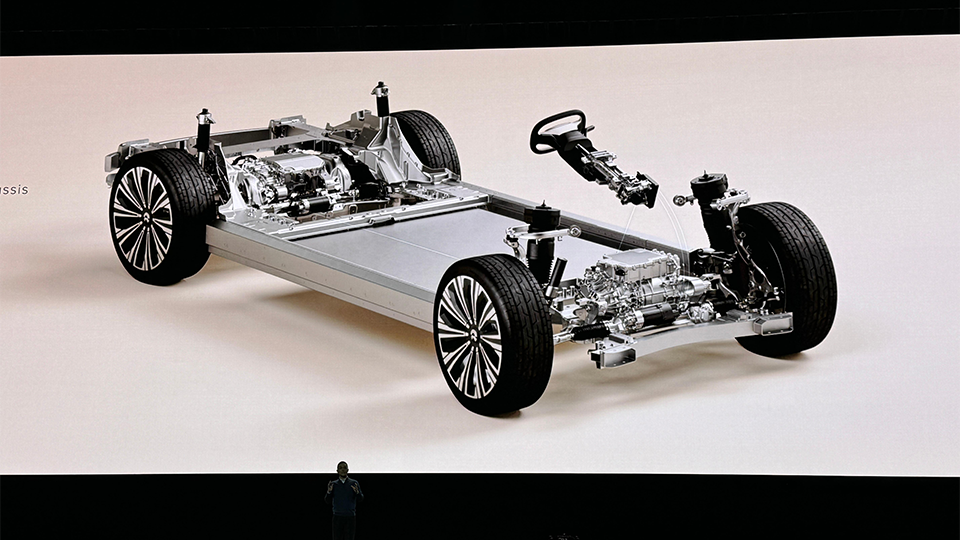

既然最后要交给底盘单元来执行,那在悬架的硬件结构上,至少也得先有CDC可变阻尼减振器,配合衬套等弹性元件,来改变悬架在Z轴上的运动幅度,至于优化支撑刚性或车身高度,目前的主流方案是用空气弹簧实现,为了更快且应对不同路况环境,双腔闭式空气悬架也就催化而来,这也是过去传统超豪华品牌提升底盘舒适性的核心所在。新一轮智能技术内卷之下,关于智能调教底盘部分的技术,也就演变成了,2023年主打可变阻尼减振系统,2024年,在大电池增加整备质量的问题下,降低簧下质量提高底盘灵活性,就不光靠更换全铝来实现,更多的做法是在CDC的基础上引入空气悬架,比如鸿蒙智行、理想、极氪和智己,那2025年会是什么技术?

可以肯定的是,今年的智能底盘,执行单元会从空悬+CDC,切换到电磁悬架。站在技术的角度看,要想进一步提高底盘的主动响应效率,就必须在两个方面做出改变,一个是减少数据传输延迟,降低机械式反应的时间,另一个是改变避震单元的介质,直白点说,这就有点类似于为了提高电池的充放电倍率,在电解液配方上做文章一样。对于电磁阀减振技术来说,就算把上下腔室对流孔研究透,阻尼避震筒里的油液,也不可能在效率上超过空气,从传统油液到空气,这就是改变避震筒介质的底层逻辑,可问题是,有啥介质还能比压缩空气来的更快?答案就在磁场作用力上。

磁流变,在今天看不算新技术,毕竟早在十多年前的燃油车时代,凯迪拉克、法拉利就早早用上了这套减振系统,从构造来看,磁流变悬架依然要靠螺旋弹簧支撑车身,和传统电磁阀阻尼的区别,就是里面的介质不同,油液被换成了对磁场敏感的特殊变液,电磁线圈没通电时,变液形态介于固体和液体之间,通电后线圈产生磁场,让磁流变液中的电感颗粒产生链条化,进而增加了粘塑性,此时产生阻尼最大的效果,所以整套方案的核心,就是通过控制电流的大小,来调节磁场的强弱,进而得到不同“阻尼”的回弹效果。

本质上讲,这依然属于传统避震结构,不光是因为螺簧的出现,否决了悬架在Z轴的运动,电磁线圈产生的磁场,也仅作用在筒内的介质上,所以,要想利用电磁反应,让悬架上下运动,还得通过电机来实现。不用空气弹簧,更不用液压减振筒,把悬浮电机套在悬架的两侧,利用大量的电磁组件,通过磁力互斥产生的效果,实现对磁通量的快速调节,甚至能在X轴、Y轴和Z轴主动调节,甚至还能通过悬架的弹跳实现电能回收,最重要的是,因为依然是靠电流调节,所以10毫秒的主动响应水平,完全是比多腔空悬来的更奏效的。

今年空簧不会被淘汰,新技术只会越来越贵?

总结下来,让悬架做主动调节,Z轴无非就是通过空气弹簧或者悬浮电机实现,硬件结构上,前悬架至少也得是有上A字臂结构的双叉臂,后悬架用H臂、五连杆或者双叉臂都能适配,再利用底盘控制域的智控集群,提前调节高度、硬度,甚至精细到某单个车轮,化解不规则颠簸路段的冲击,所以本质上讲,以往最考验底盘的调教难题,基本上是可以被上限更高的算法所代替,所以接下来要讨论的是,智驾和智能底盘,对车价会有什么影响?

之前在主流合资车上,仅配CDC硬件的就已经覆盖到了20万元左右,配套空悬的价格只有在40万以上的高端市场出现,再聚焦到中国品牌乘用车上,在使用国产供应链(优势是降本)的情况下,想要同时配上空悬和CDC,价位门槛最低也要24.98万元(智界R7),如果再把目光放在L3级范围上,不论是已经有量产能力,还是技术架构雏形来看,新技术的价格,其实是在不断上探的。

前面提到的电磁悬架云辇-Z,在仰望U7的身上整车价格肯定会超过50万元,配48V线控底盘的蔚来ET9,指导价78.8-80.8万元,有后轮转向的二代途灵龙行底盘,尊界S800的门槛是100-150万元,回头再看配空簧+CDC技术的车型,价格上限基本都控制在50万以内,如果说空气悬架短期内让成本大幅降下来是不现实的,但磁流变悬架的制造成本,已经和最简单的电磁阀做到了一个水平,同样是利用电磁的新技术,体现到整车价格上为何反而变得更贵了?

一方面是,让电磁底盘做到批量落地,卡成本的地方更多是在电机的绕组难度和对应的耗材上,当然了,可有人会说,参考部分新能源车型的投入产出比,等后期规模效应扩大,成本自然也就下来了,不过,另一方面可能才是真正影响车价的地方,即L3自动驾驶。之前我们曾分析过,深蓝已经决定在今年把华为智驾卖到20万内,比亚迪也正筹备着15万级的端到端,越来越便宜的智驾,指的是L2或者L2.99,真正意义上的L3,目前也就尊界S800量产了,而且从其他主机厂的L3规划来看,想发挥全部智能控车效果的,必须得配上全主动式底盘,进而实现开头我们提到的软件定义汽车,所以跨域协同和执行,智能底盘的意义非同小可,不亚于各技术流派对算法和算力的追求。

也可以这样理解,算法底盘的硬件部分,需要集成难度更大的电磁技术,来代替空悬+CDC,软件部分,则需要打通和兼容大模型+48V架构+千兆以太网总线,让数据实现无损传输,也就是所谓的全车智控效果。不出意外,48V电气平台会是有关L3的新竞争点。简单来理解,当车辆的低压系统电压从12V提到48V,CAN以太网总线运行速度会上升到千兆位字节,这时所有的数据组线都会连在同一根电缆线束上,可以直接串联高算力芯片,这意味着MCU微控单元会由此解耦。

总布线少了,没有大量的机械连接,数据的传输速度会更快,作用到底盘执行单元的响应也就更积极,甚至不用转向助力轴,用一根线也能实现转弯,这也就是已经量产的线控转向,所以这类联合底盘的智控技术,是更高级别自动驾驶的基础之一,所以能给的结论就是,从今年起,空气悬架短期内不会被彻底淘汰,尽管智驾可以卖到15万,但要买到有主动底盘调节的车型,最起码还得加上10万。

大发【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动态资讯、八卦车闻、交通

大发【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动态资讯、八卦车闻、交通

大发金牌老师带人回本的上岸计划【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新

大发回血最稳的导师【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动态资讯、

9月30日,以“越级才豪华”为主题的捷途X70L上市发布会-西安站在西安国际会展中心隆重举行。“磁悬浮豪华电七座SUV”捷途X70L以越级实力耀世登场,再度树立中国家用SUV价值新

大发信誉最好最安全的老平台【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动

大发计划导师【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动态资讯、八卦车

大发计划导师【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动态资讯、八卦车

大发导师计划金牌带赚团队【—DF992·CC—】【寇―3281-570—】【—DF950·CC—】【导师带赚计划】【导师一对一带赚】【大发购彩网】【亏损包赔】【快三计划】规律【回血

大发计划导师【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动态资讯、八卦车

大发官方旗下的平台有多少个【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动

大发信誉官网出入款安全平台【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动

大发金牌老师带人回本的上岸计划【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新

大发精准导师计划【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动态资讯、八

大发信誉官网出入款安全平台【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动

大发【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动态资讯、八卦车闻、交通

大发计划导师【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动态资讯、八卦车

大发信誉最好最安全的老平台【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动

大发信誉官网出入款安全平台【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新车动

大发金牌老师带人回本的上岸计划【—AM87· VIP—】【—HF656· CC—】 新车频道[搞小日子女未子为果争光],为您提供最新2025新车资讯[AZU],包括新车发布新闻、新