当大多数人还沉浸在2025年春节热闹氛围的尾巴中,汽车行业已经高举拳头变相进入了新一轮“价格战”阶段。“太阳底下无新事”,这几年的汽车圈从不缺少重磅新闻,而每一次都来得让人猝不及防。

2月9日,长安汽车发布公告称,公司接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司(简称“兵器装备集团”)通知,兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。

几乎同时,东风科技/东风汽车股份有限公司也发布了类似的公告:公司接到间接控股股东东风汽车集团有限公司通知,东风公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。

显然,所有人都会觉得这两件事之间存在着一定的关联性。长安汽车和东风的公告均提到其间接控股股东正在与其他国资央企集团筹划重组事项,这表明两家公司的重组活动可能属于同一系列或相关的国有资产整合行动。

首先,汽车行业中的整合并不少见,尤其是在全球汽车市场竞争日益激烈的背景下,通过整合可以提升整体实力。其次,战略性重组和专业化整合列入2025年央企重点任务,其中信息通信、新能源、装备制造等领域被着重点名。

之前业界多次传言汽车央企的整合,没想到来得如此突然。只是这次仅仅是东风和长安共同撕开了重组的口子,传言的整合的消息,一汽并未在列,T3的大整合变成了T2。

据了解,此次央企的闪电重组涉及三大集团,分别是东风汽车集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司和中国兵器工业集团有限公司。中国兵器装备集团有限公司旗下民用汽车业务,包括长安汽车和中国长安,全部同东风汽车集团有限公司合并,旗下军工业务全部合并到中国兵器工业集团有限公司。

实际上从2月6日,兵器工业集团与兵器装备集团的座谈会提到的“双方围绕一个共同使命,建立一个工作计划,形成一套工作机制,组建一个工作团队,开启战略合作新局面”,不难看出,这场整合已经从军工部分率先拉开帷幕。

政策/市场/技术,三力齐推大整合

在当今全球汽车产业变革的浪潮中,新能源汽车的崛起无疑是最为引人注目的趋势之一。对于中国的汽车央企而言,这一变革不仅意味着机遇,更带来了前所未有的挑战。而这一加速过程主要由政策压力与考核调整、市场竞争压力以及技术协同需求三大驱动因素共同推动。

此前,国资委对一汽、东风和长安三家汽车央企的新能源业务实施了单独的考核机制,这一举措无疑向外界传递了一个明确的信号:新能源业务的发展将不再仅仅以短期利润为衡量标准,而是更加注重技术实力、市场占有率以及长远的发展能力。

这种考核方式的调整,迫使汽车央企不得不重新审视自己的发展战略,加速整合内部资源,以提升在新能源汽车领域的竞争力。同时,国资委提出的“末等调整和不胜任退出”制度,更是为央企的整合加了一把火。

这一制度的实施,将进一步推动央企内部的优胜劣汰,使得资源能够更加集中地投入到有竞争力的业务和项目中,从而提高整体效率。

近年来,随着新能源汽车市场的快速发展,竞争也日益激烈。三大车企的合资板块,如东风日产、一汽-大众等,虽然曾经在市场上占据重要地位,但如今却面临着销量和利润持续下滑的困境。

与此同时,自主新能源品牌如东风的岚图、长安的阿维塔等虽然崭露头角,但尚未形成足够的规模效应,难以与市场上的民营车企相抗衡。比亚迪、吉利等民营车企在新能源领域的强势表现,无疑给央企带来了巨大的压力。

为了保持市场竞争力,央企必须加速整合,通过优化资源配置、提高运营效率等方式,提升自身的竞争力。

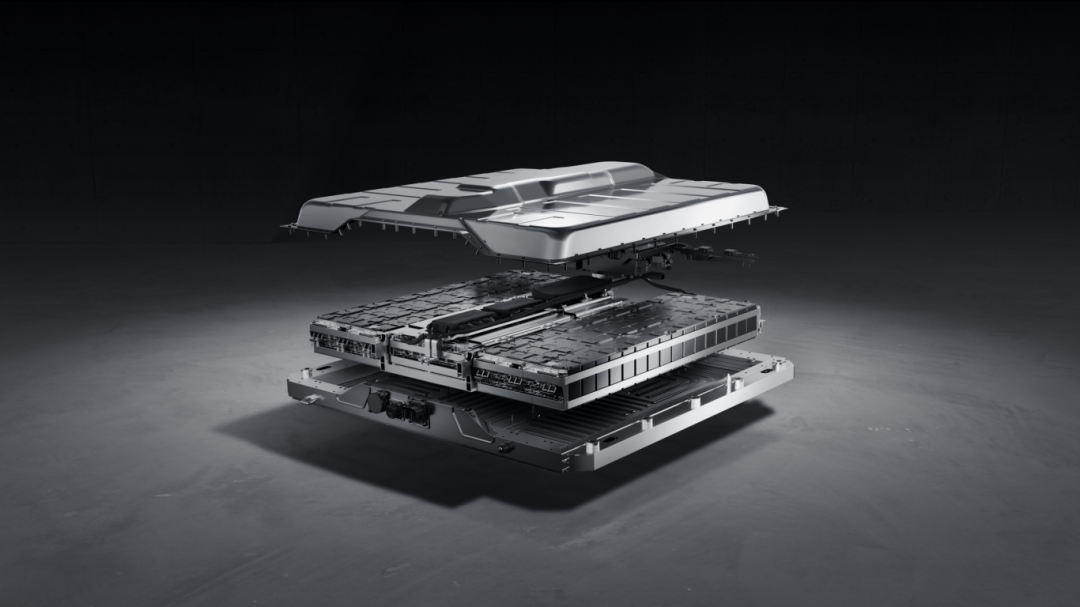

此外,在新能源汽车的核心技术领域,如动力电池、智能驾驶等,技术的突破和创新是关键。然而,这些领域的研发需要大量的资金投入和人才支持。如果央企各自为战,不仅会造成资源的浪费,还可能因为重复投资而延缓技术突破的进程。

因此,通过整合,央企可以集中资源,避免重复投资,共同攻克技术难题。例如,力神电池的整合项目就是为三大车企提供稳定的电池供应链,从而保障其在新能源汽车领域的竞争力。

中国整体经济从投资型转向消费型,制造端对效率提出更高追求。无论军工还是民用工业都是如此。汽车产业之前被诟病产能过剩(按去年外媒统计,已经投用的乘用车产能4000万+,实际国内消化2200万),而兼并重组是一条解决优化的出路。长安汽车董事长朱华荣曾在不同场合说过:未来3~5年将有80%中国燃油车品牌“关停并转”。未来,兼并重组、关停并转将成为新能源汽车行业常态。

这一预言并非空穴来风,而是基于对当前汽车市场趋势的深刻洞察。随着汽车市场的饱和和消费者需求的多样化,品牌间的竞争已经从单纯的产品竞争演变为全方位的综合实力竞争。那些缺乏技术创新、品牌影响力和市场渠道优势的品牌,很难在这样的竞争中立足。

特别是在新能源汽车的冲击下,燃油车品牌的市场空间被进一步压缩。然而,随着技术的不断进步和市场的日益扩大,新能源汽车行业的竞争也日益白热化。在这样的背景下,兼并重组、关停并转成为行业常态,无疑是市场竞争的必然结果。

对于整个汽车行业来说,这场大洗牌也孕育着新的机遇。通过大整合,可以将分散的资源集中起来,实现优化配置。这不仅能够提高产业的整体效率,还能避免资源浪费,降低生产成本,从而提升企业的竞争力。

其实近年以来,央企重组整合步伐明显加快,涉及重工、船舶、钢铁等多个行业和领域。

比如中国船舶集团有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司,中国稀土集团有限公司收购广东省稀土产业集团有限公司,国家开发投资集团有限公司与中国通用技术(集团)控股有限责任公司专业化整合,中国兵器装备集团有限公司与中国电气装备集团有限公司整合,中国一汽、兵器装备集团、东风公司与中国诚通的动力电池领域专业化合作项目,中国宝武钢铁集团有限公司对中国中钢集团有限公司实施托管等等,目前也仅剩下航天(航天科工和航天科技)、兵器(兵器装备和兵器工业)尚未开始。

从以上多个案例不难看出,通过专业化整合、吸收合并、无偿划转、托管等多种方式,央企在优化产业布局、提升核心竞争力、推动高质量发展等方面取得了积极成效。这些重组整合案例不仅有助于提升央企的市场地位,也为我国经济的高质量发展注入了新的动力。

如何整合?或存在这些问题和可能

在新一期的《四车道》直播讨论节目中,汽车公社的卫金桥、大众侃车的郭登礼、天天汽车的徐锋以及汽研社的贺球辉四位嘉宾,就“东风和长安是否会合并”的话题展开了深入讨论,这些核心观点比较重要。

首先,谈到了合并的背景和动因。东风和长安作为中国汽车行业的两大中央企业,正面临着新能源和智能化转型的巨大挑战。随着市场竞争的日益激烈,特别是比亚迪、华为等企业在新能源和智能驾驶领域的迅猛崛起,传统车企的生存空间受到了严重挤压。

因此,合并被视为一种增强自身实力的策略,旨在通过资源整合来提升竞争力。

2024年,东风和长安的销量分别达到248万辆和268万辆,合并后的销量规模将接近500万辆,与比亚迪的目标销量相当。这种规模的整合有助于降低成本、提高供应链效率,并在新能源和智能化领域形成更强的竞争优势。

这意味着,之前一直在汽车行业备受冲击的汽车央企,也要在时代变革中争夺汽车产业的主导权。

而关于合并的可能性和方式,合并可能会通过资产划拨的方式进行,东风和长安的控股股东可能会发生变化,但实际控制人仍将是国资委。在这个过程中,长安汽车可能会主导自主品牌的整合,而东风则可能在合资板块和商用车领域发挥其主要优势。

合并后,双方在新能源、智能驾驶、动力系统等领域的研发资源将得到有效整合,形成一个更加高效的研发平台。例如,东风的固态电池研发技术与长安的蓝鲸混合动力系统可以相互结合,共同加速800伏高压平台和钠离子电池的商用化进程。

此外,关于合并的优势与挑战,显然合并后的企业将在供应链、平台共享、渠道整合等方面实现协同效应,从而降低成本并提高效率。特别是在新能源和智能化领域,双方的技术和资源具有较强的互补性,能够加速技术的迭代和商业化进程。

合并后的企业规模庞大,管理架构和企业文化的差异可能会导致内耗和效率下降。同时,如何平衡各方利益、避免重复建设、整合重叠品牌(如东风的风神与长安的引力)也是合并过程中需要解决的难题。

东风和长安的合并可能只是中国汽车行业整合的序幕。随着市场竞争的加剧,其他央企和地方国企也可能加入到整合的浪潮中来。例如,一汽与广汽、上汽与北汽等企业的整合传闻也在业内广为流传,而且内部间已经存在人事间的相互流动。

未来,汽车行业的竞争将不仅仅是规模的竞争,更是技术和商业模式的竞争。智能化、电动化、算力竞争等将成为决定企业成败的关键因素。央企和国企需要通过整合来提升技术研发能力,并在全球市场中形成更强的竞争力。

当然合并的风险与不确定性也会存在,合并后的企业可能面临机构臃肿、管理效率低下、企业文化冲突等问题。此外,国际市场的波动(如出口阻力)也可能对合并后的企业造成影响。尽管合并有助于提升竞争力,但如何快速实现协同效应、避免内耗仍是合并成功的关键所在。

可以说,东风和长安的合并被视为中国汽车行业在新能源和智能化转型背景下的必然选择。通过整合资源,双方有望在未来的市场竞争中占据更有利的位置。但合并过程中的挑战和风险也不容忽视。

变革从来不是一蹴而就

近年来,随着全球汽车产业向电动化、智能化、网联化方向加速转型,中国汽车行业也面临着深刻的变革。作为中国汽车工业的中坚力量,兵装集团、东风集团和一汽集团三大车企的整合问题备受关注。这种整合不仅是企业自身发展的需要,更是国家战略层面的重要布局。

然而,整合过程中涉及的业务领域聚焦、资本重组、技术联盟、利益协调以及执行风险等问题,都需要深入分析和审慎应对。

再往更长的时间维度来看,这两则公告的发布,不禁让人想起了前几年一汽、东风、兵装(长安)三大造车央企合并的传闻。

当时,关于这三家央企将组建“T3汽车国家队”的消息传得沸沸扬扬,但一直未能得到官方确认。如今,随着长安汽车和东风汽车相继发布重组公告,T3汽车国家队的合并传闻似乎又有了新的进展。

在中国汽车产业的宏大棋盘上,T3出行的诞生不仅是三大汽车央企(一汽、东风、长安)在出行服务领域的一次联手尝试,更是国资体系内深度整合与协同发展的先声。

实际上,T3出行和T3物流等合作模式已经为行业提供了可借鉴的经验。通过整合出行生态资源,三大车企可以构建覆盖全国的出行服务网络,提升用户体验,并在共享出行、智能物流等领域探索新的商业模式。这种整合不仅能够拓展企业的业务边界,还能为未来的智能化出行生态提供支持。

去年,中国一汽、中国兵器装备集团、东风公司与中国诚通控股集团有限公司的动力电池领域专业化合作项目,共同致力于打造国资动力电池的头部企业。此次整合不仅有利于力神电池自身的发展,更将推动整个国资动力电池行业的进步。

通过控股力神电池等企业,三大车企可以打造统一的电池技术平台,实现技术共享和规模化生产,从而降低采购成本并提升供应链的安全性。这种整合不仅能够增强企业在动力电池领域的话语权,还能为未来的技术创新奠定基础。

业界普遍持有观点,一汽、东风、兵装这三大中央企业的整合,将有力促进国内汽车资源的优化配置,提升产业集中度,进而增强在国际市场上的竞争力。面对全球汽车市场竞争的日趋白热化,中国汽车企业亟需通过合并与重组,实现规模经济的进一步扩大,提升研发实力和技术水平,以更好地应对国际汽车巨头的激烈竞争。

但央企之间的合并并非一蹴而就,其中涉及众多复杂问题和利益关系的梳理。尽管T3汽车国家队的合并传言已流传多年,但实质性进展一直未能取得。如今,随着长安汽车与东风科技重组公告的发布,业界对T3合并的期望再次被激活。

无论结果如何,长安汽车与东风汽车的重组都将成为中国汽车产业发展历程中的一个重要标志。这一重组不仅将深刻改变两家企业的股权结构和战略发展路径,更有可能对整个汽车产业的格局产生深远的影响。

随着重组进程的深入以及T3合并传言的持续发展,中国汽车产业将迎来更多的变革与挑战,也将在变革与挑战中不断前行。

2月9日,长安汽车在重庆正式发布智能化战略北斗天枢2.0计划。

比亚迪普及智驾前,智驾车型动辄要20万元以上,较高的价格让绝大部分人难以享受智驾。这次比亚迪放大招开启全民智驾,真正将“智驾人人可享”落到了实处。

2月10日,比亚迪举办智能化战略发布会,重磅发布全民智驾战略。

7万级即享高阶智驾!比亚迪海洋网11款智驾版车型齐上市,畅享智能出行新体验

2月10日,比亚迪举办智能化战略发布会,比亚迪放大招开启全民智驾。比亚迪构建起天神之眼技术矩阵,其全系车型将搭载天神之眼高阶智驾技术,以比亚迪的体量此举可谓大手笔,对国内汽车智驾普及更是一次强力助推!

比亚迪举办智能化战略发布会,重磅发布全民智驾战略。在整车智能战略下,比亚迪构建起天神之眼技术矩阵,其全系车型将搭载高阶智驾技术,其中天神之眼 C首批上市21款车型,覆盖7万级到20万级,包括在售价格最亲民的海鸥,真正实现高阶智驾人人可享,引领汽车行业智能化变革。

小鹏公关部回应济南地下室起火事件,起火车型为小鹏G3

全民智驾,加配不加价!2月10日,比亚迪海洋网多车齐发,海豹05DM-i智驾版、海豹06DM-i智驾版、宋PLUS智驾版、海豚智驾版和海鸥智驾版等共计11款车型重磅上市,其中海鸥智驾版作为业界首款提供高阶智驾的A00级车型,将高阶智驾首次带入7万级市场。此次上市的11款新车均搭载......

比亚迪全系车型搭载高阶智驾 天神之眼开创全民智驾时代

2月9日,深蓝L07在北斗天枢2.0发布暨深蓝全场景智驾解决方案发布会首日跃级上新

比亚迪

随着新能源汽车市场的快速发展,智能驾驶技术正成为车企竞争的新焦点。

7.98万-12.98万元,高阶智驾+第五代DM技术,第二代秦PLUS智驾版上市!

2月10日,比亚迪海洋网多车齐发,海豹05DM-i智驾版、海豹06DM-i智驾版、宋PLUS智驾版、海豚智驾版和海鸥智驾版等共计11款车型重磅上市,其中海鸥智驾版作为业界首款提供高阶智驾的A00级车型,将高阶智驾首次带入7万级市场。

全民智驾,加配不加价!2月10日,比亚迪海洋网多车齐发

全民智驾,加配不加价!2月10日,比亚迪海洋网多车齐发,海豹05DM-i智驾版、海豹06DM-i智驾版、宋PLUS智驾版、海豚智驾版和海鸥智驾版等共计11款车型重磅上市,其中海鸥智驾版作为业界首款提供高阶智驾的A00级车型,将高阶智驾首次带入7万级市场。此次上市的11款新车均搭载......

全民智驾元年来临 比亚迪重磅发布全民智驾战略

7.98万-12.98万元,高阶智驾+第五代DM技术,第二代秦PLUS智驾版上市!

全民智驾,加配不加价!比亚迪海洋网11款智驾版车型重磅上市

全民智驾,加配不加价!比亚迪海洋网11款智驾版车型重磅上市