今年伊始驾仕派已经实测了比亚迪天神之眼、华为ADS 3.0、理想AD Max等多套端到端智驾系统,测试视频发布后评论区也有观众在讨论「都在说自己是智驾第一梯队,到底有几个梯队?」,翻译翻译——站在普通消费者的角度来看,大多数智驾评测似乎都是千篇一律,都能挑战重庆、上海等地的复杂路况,那对于终端用户来说:到底如何定义智驾系统的梯队呢?

今天我就以自己对智驾的使用经验,来盘盘我个人认为的三个比较核心的考量标准。

01

「风险可预见性」

2024年下半年开始,随着「端到端」成为智驾领域的热词,「xx公里仅需接管一次」也被各家车企越来越多的提及。虽然这句话可以直白的理解为车企对自己智驾系统好不好用进行「量化」的一个营销语句,但确实一定程度上说明了一套智驾系统目前的稳定性。

不过,站在真实用户的角度,不论你宣称多少公里仅需接管一次,我们关注的核心在于——这一次接管出现在什么情况下,是否这一次就意味着危险。

以我长期使用智驾系统的体会来说,「敢用」是一套智驾系统有价值和有意义的必要条件。

首先,我们要明确智驾出现最重要的原因之一,便是其可以一定程度缓解驾驶疲劳感,为驾驶者带来更加轻松、便捷的出行体验。所以无论我们车上搭载的智驾系统是否需要付费使用,其核心还是在于我们是否真的会用到智驾。

其次,所谓的「接管次数」,我认为并不能用来衡量「敢不敢用」的安全感,关键在于你对一款智驾系统有一定了解后,你是否对它在什么情况下可能出现需要接管的情况有清晰的认知和判断。

以我们最近测试的最新版华为ADS 3.0系统为例,我不得不称赞它在城区工况下的博弈能力就是比我用得最多的理想AD Max更强,但这并不能代表我就对它在整个智驾的过程更加放心——因为我不确定它每一次博弈都能成功,而且在同类型场景下遇到不让行的车辆,它(风格更激进)的博弈风险也会让我更为紧张。

换句话说,对于多数普通用户来说,博弈能力强可以理解为锦上添花,但一以贯之的安全感和安定感才是「敢用」的底层逻辑,或者说驾驶者对智驾系统拥有较高的风险可预见性。

那么目前市面上所谓「第一梯队智驾系统」相比传统的L2级辅助驾驶是如何提升「风险可预见性」的呢?

众所周知,目前普通L2级辅助驾驶最多就是在高速路上能实现自适应巡航+车道保持+打灯变道(部分L2+级具备),并没有明确的应对突发情况的功能或能力,我们简单举例:

1.当我们按下变道灯拨杆后,车辆并不能根据车辆周围实时的工况进行临时调整的,比如旁侧有突然加速驶近的车辆,这时就可能存在碰撞的风险,甚至不会对潜在风险做出提醒;

2.当我们在车道中正常巡航时,若有车辆突然变道到我们前方,普通的L2级辅助在控制车距和车速上的解决办法并不多,更多还需要依靠主动刹车或者基础的AEB去规避风险;

3.多数车型的L2级辅助驾驶是无法根据实时限速调整车速的,即便它们能够在弯道中适当减速来控制车速,但也没法完全避免超速的风险。

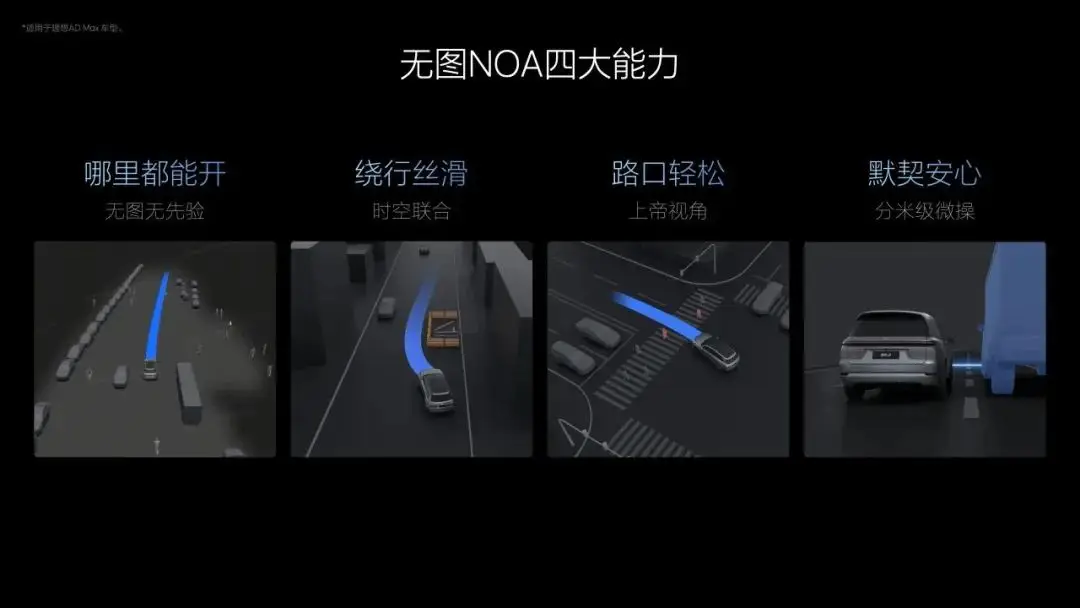

而我们目前熟知的几款端到端智驾基本都能在零接管的情况下做到高速跟车、自主变道超车/上下匝道/切换高速路、根据实时限速调整车速等等功能,同时这些功能现在也逐渐延伸到了快速路以及城市路况,甚至还覆盖了潮汐车道、环岛、人车博弈等更为复杂的场景(所谓的「哪哪都能开」)。此外,它们还几乎都配备了AEB、AES等高阶功能。

换句话说,这些所谓「智驾第一梯队」的成员们通过感知硬件、算力、核心架构、决策逻辑等方式,已经和普通L2级辅助驾驶在体验上拉开了明显差距,而且它们不仅是体验更好,更多的是将智驾的安全风险控制在了极低的范围,用户只需要在特殊的工况下,对车辆进行接管,而且这些「特殊工况」对于经常使用智驾的用户来说,其实是可预见性的。

02

「下限决定梯队排位」

从更新为端到端智驾开始,目前所谓「智驾第一梯队」的车型,实际上在高速智驾体验部分的差距都很小,关键的差异还是在于城市NOA部分,包含了博弈能力、环岛路线的选择等等。所以某种意义上来讲,谁家城区智驾做得更好,谁家用户就会拥有更好的智驾体验。

实际上,无论是我们最近体验过的小鹏、理想、华为、比亚迪的端到端智驾,还是蔚来、特斯拉的智驾系统等等,在城区智驾部分已经比去年前三季度有了大跨步的进步幅度。但是我认为,是否跻身「智驾第一梯队」是由它们智驾全场景体验的下限决定的,而这个「下限」至少应该是几乎不会出现低级错误。

为什么是下限,不是上限呢?俗话说「不怕一万,就怕万一」,显然我们不能笼统的说“一款车型能够在特定场景下,实现特定的智驾功能或决策/执行,那它就是好的智驾”,是不是好的智驾关键还是它不会给我们带来「不可预见性的风险」,或者简单粗暴的理解——「智驾第一梯队」就是应该比其他智驾犯更少的错误,风险更小。

那什么是「低级错误」呢?举例来说,某款车型的端到端智驾确实能够在高速实现零接管的智驾体验,在城区路况也能较为顺畅的实现智驾(有那么几次接管),但如果接管是发生在城区智驾过程中时不时就会出现对加塞车辆识别错误,导致自身没有及时减速/控制车距;又或者识别到了障碍物(静止车辆或物体),仍旧没有绕行避让等等。

那这些就像上文提到的属于「不可预测性风险」,即便它仅在一次完整智驾过程中出现一两次,但也证明了这套智驾系统的下限还不够高、不够稳定,也就无法称得上「智驾第一梯队成员」。

简单来说,现阶段「智驾第一梯队」的下限至少应该是:在一般的城市工况中,跟车、变道超车、汇入汇出路口、人车博弈等的决策和驾控上都有极其稳定且统一的表现,不会因为自身稳定性出现“时灵时不灵”的情况。

03

「有效的OTA」

OTA了,又OTA了,双OTA了,叒OTA了,叕OTA了……

可能不少新能源、特别是新势力品牌车型的车主已经被自家车企的OTA频次给整麻木了,一个月两次可能都已经“家常便饭”,甚至恨不得每周都来一个小版本更新。

实际上,「有效的OTA」也应该被纳入「智驾第一梯队」的考量标准——就像我们前文提到的现阶段「可预见性风险」是必然存在的,只是现在的「智驾第一梯队」可预见性做得更好、犯错几率也更低,但不代表现阶段「智驾第一梯队」的下限标准会一直不变。

显然,随着理想、华为、小鹏等在智驾领域不断的技术追赶和迭代,即便在L3、L4真正到来之前大家在智驾硬件、算力以及技术上已然差距不大,但「智驾第一梯队」的下限仍会随之增高,一旦某些车企在几个小版本或一个大版本后体验下限明显掉队,自然也不能长期处于第一梯队的行列。

试问,谁会喜欢一个总是在同一路况或路口犯同样错误的智驾系统呢?而智能时代下,能够让车主长期保持兴奋/新鲜感的不就是每一次OTA之后,又有一点点不一样、同时更优质的出行(智驾)体验吗?

这也是为什么我们常说「自研端到端」相比「供应商方案」明显更具优势——前者可以通过OTA快速升级智驾体验,而后者虽然上车搭载时更容易、便捷,但问题也在于一旦采用供应商方案,一是很难和同供应商的竞品拉开差距,同时也很难预计供应商OTA的时效性,毕竟每个品牌,甚至每款车型都需要单独适配。

驾仕总结:

可以预见,2025年将会有更多车型搭载智驾,也不可避免会有更多用「智驾第一梯队」来标榜其能力的营销语境,甚至有「智驾平权到10万元以下」的说法。

不过,对于真正关心智驾的朋友来说,以上提到的「可预见的接管点」、「扎实、稳定的下限」以及「长期且有效的OTA感受」将会是你判断其是不是「真智驾第一梯队」的可参考前置条件。

而「智驾第一梯队」显然会在2025年汽车营销语境下变得更具「锚点」价值,从2024年各家车企公布的带高阶智驾版本车型销量逐月跃升也可以看出,在空间、设计、定位,甚至价格几乎卷无可卷的「决战前夜」,卷「智驾第一梯队」或许是某些车企最后的救命稻草?

至于接下来驾仕派关于智驾评测的栏目,我们还会继续租来更多的高关注度车型,也欢迎大家讨论和推荐。关于这个节目的栏目,我们也是想更真实的展示目前各家端到端智驾的真实水平,希望对于想要进一步了解智驾的朋友有所帮助。

(END)

红衣大叔都心动,BJ40增程赤兔版来了#上海车展#周鸿祎#北京越野#BJ40增程赤兔版

这次是行政拘留!比亚迪正式对网络用户「葡萄碎冰冰」进行起诉 原因就是该用户在互联网上散播未经证实的谣言,对比亚迪品牌造成恶劣影响。 网络上不乏很多被流量吞噬的人,可能就因为某些言论更能带来关注,就肆无忌惮的编造谣言,大肆传播,但殊不知有些言论对品牌来说是伤害极大! 从去年开始比亚......

4月28日 汽车早报 #汽车 #热点 #阿维塔11 #比亚迪

4月27日,东风日产天演架构下首款新能源战略车型——东风日产N7,在广州白云国际会展中心正式上市,售价区间为11.99万-14.99万。产品上市即热销,累计订单超10000台。

别老吹智能驾驶了,智能安全也得安排上

让非遗“活起来,火起来” 打造“创新+责任”履责新范式 “BMW中国文化之旅”首款非遗文创品正式发售

江淮汽车两周年献礼,DEFINE双车定义未来出行新美学

花都春阳台超值得打卡!名字源自岭南学派创始人读书所,开幕特展《与道大适》用65件珍贵文物讲透中国读书人的故事。藏书楼近3万册书超震撼,屋顶荷园与古村荷塘相映成趣。走进700多年历史的塱头古村,逛展、看书、访古村、吃农家菜,这样的松弛感一日游安排上吧!

“公路坦氪”硬核到离谱!

极氪的售后太有安全感了

东方硅谷的终极浪漫:极氪007 GT惊艳世界

极氪的车关键时刻是真的硬

“BMW中国文化之旅”首款非遗文创品正式发售

纳智捷烧机油原因解决办法

比亚迪严厉出手!最高悬赏100万反击“黑公关”

天玑惊现,美学觉醒——星途携手清华央美开美学公开课,共绘科技新豪华!

中国汽车消防安全技术领军企业上海及安疆科技近日透露,其在新能源汽车多场景火灾自动防控领域已取得重大技术突破。

日产Frontier Pro PHEV上海车展全球首秀#上海车展#日产中国#N7#Frontier Pro PHEV

说极氪没售后的,怕是没见过极氪救援特种兵

长城汽车:永远不做增程车! Hi4比增程四驱效率更高