/ 导读 /

定位在自动驾驶中占据着不可替代的地位,而且未来有着可期的发展。目前自动驾驶中的定位都是依赖RTK配合高精地图,这给自动驾驶的落地增加了不少成本与难度。试想一下人类开车,并非需要知道自己的全局高精定位及周围的详细环境,有一条全局导航路径并配合车辆在该路径上的位置,也就足够了,而这里牵涉到的,便是SLAM领域的关键技术。

什么是SLAM

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping),也称为CML (Concurrent Mapping and Localization),即时定位与地图构建,或并发建图与定位。问题可以描述为:将一个机器人放入未知环境中的未知位置,是否有办法让机器人一边逐步描绘出此环境完全的地图,同时一边决定机器人应该往哪个方向行进。例如扫地机器人就是一个很典型的SLAM问题,所谓完全的地图(a consistent map)是指不受障碍行进到房间可进入的每个角落。

SLAM最早由Smith、Self和Cheeseman于1988年提出。由于其重要的理论与应用价值,被很多学者认为是实现真正全自主移动机器人的关键。

模拟人类来到一个陌生的环境时,为了迅速熟悉环境并完成自己的任务(比如找饭馆,找旅馆),这时应当依次做以下事情:

a.用眼睛观察周围地标如建筑、大树、花坛等,并记住他们的特征(特征提取)

b.在自己的脑海中,根据双目获得的信息,把特征地标在三维地图中重建出来(三维重建)

c.当自己在行走时,不断获取新的特征地标,并且校正自己头脑中的地图模型(bundle adjustment or EKF)

d.根据自己前一段时间行走获得的特征地标,确定自己的位置(trajectory)

e.当无意中走了很长一段路的时候,和脑海中的以往地标进行匹配,看一看是否走回了原路(loop-closure detection)。实际这一步可有可无。

以上五步是同时进行的,因此是Simultaneous Localization and Mapping。

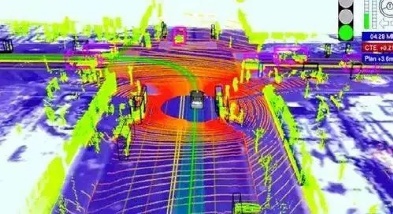

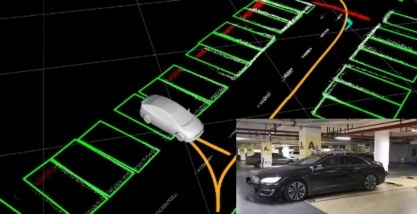

激光SLAM与视觉SLAM

目前用在SLAM上的传感器主要分两大类,激光雷达和摄像头。激光雷达有单线多线之分,角分辨率及精度也各有千秋。

而VSLAM则主要用摄像头来实现,摄像头品种繁多,主要分为单目、双目、单目结构光、双目结构光、ToF几大类。他们的核心都是获取RGB和depth map(深度信息)。

由于受制成本的影响,视觉SLAM在近些年变得越来越流行,通过低成本的摄像头进行实时的建图与定位,这里面的技术难度也是非常之大。以ToF(Time of Flight),一种很有前景的深度获取方法为例。传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息。类似于雷达,或者想象一下蝙蝠,softkinetic的DS325采用的就是ToF方案(TI设计的)。但是它的接收器微观结构比较特殊,有2个或者更多快门,测ps级别的时间差,但它的单位像素尺寸通常在100um的尺寸,所以目前分辨率不高。

在有了深度图之后呢,SLAM算法就开始工作了,由于Sensor和需求的不同,SLAM的呈现形式略有差异。大致可以分为激光SLAM(也分2D和3D)和视觉SLAM(也分Sparse、semiDense、Dense),但其主要思路大同小异。

SLAM算法实现的要素

SLAM技术非常实用,同时难度也相当大,在时刻需要精确定位的自动驾驶领域,想要完成SLAM落地也是困难重重。一般来说,SLAM算法在实现的时候主要考虑以下4个方面:

1、地图表示问题,比如dense和sparse都是它的不同表达方式,这个需要根据实际场景需求去抉择

2、信息感知问题,需要考虑如何全面的感知这个环境,RGBD摄像头FOV通常比较小,但激光雷达比较大

3、数据关联问题,不同的sensor的数据类型、时间戳、坐标系表达方式各有不同,需要统一处理

4、定位与构图问题,就是指怎么实现位姿估计和建模,这里面涉及到很多数学问题,物理模型建立,状态估计和优化

其他的还有回环检测问题,探索问题(exploration),以及绑架问题(kidnapping)。

目前比较流行的视觉SLAM框架主要包含前端和后端:

前端

前端相当于VO(视觉里程计),研究帧与帧之间变换关系。

首先提取每帧图像特征点,利用相邻帧图像,进行特征点匹配,然后利用RANSAC去除大噪声,然后进行匹配,得到一个pose信息(位置和姿态),同时可以利用IMU(Inertial measurement unit惯性测量单元)提供的姿态信息进行滤波融合后端则主要是对前端出结果进行优化,利用滤波理论(EKF、UKF、PF)、或者优化理论TORO、G2O进行树或者图的优化。最终得到最优的位姿估计。

后端

后端这边难点比较多,涉及到的数学知识也比较多,总的来说大家已经慢慢抛弃传统的滤波理论走向图优化去了。

因为基于滤波的理论,滤波器稳度增长太快,这对于需要频繁求逆的EKF(扩展卡尔曼滤波器),PF压力很大。

而基于图的SLAM,通常以keyframe(关键帧)为基础,建立多个节点和节点之间的相对变换关系,比如仿射变换矩阵,并不断地进行关键节点的维护,保证图的容量,在保证精度的同时,降低了计算量。

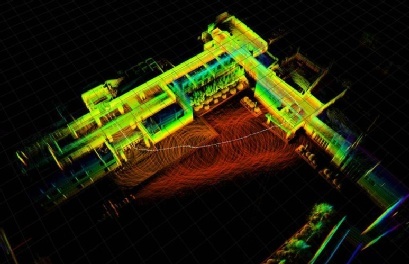

SLAM未来在自动驾驶领域的应用

Slam技术目前已经在多个领域都取得了不错的落地效果与成绩,包括室内的移动机器人,AR场景以及无人机等等。而在自动驾驶领域,SLAM技术却一直未得到太多的重视,一方面由于定位在目前的自动驾驶行业中大多通过RTK来解决,并不会投入过多的资源去进行深入的研究,另一方面也是由于目前技术还不成熟,在自动驾驶这种关乎生命的领域,任何一种新技术都得经过时间的检验才能被接受。

在未来,随着传感器精度的逐渐提升,SLAM也会在自动驾驶领域大显身手,其成本的低昂性,性能的鲁棒性,都将为自动驾驶带来革命性的变化。而随着SLAM技术的逐渐火热,也将有越来越多的定位人才涌进自动驾驶领域,为自动驾驶注入新鲜血液,带来新的技术方向与研究领域。更多资讯,请关注智车科技公众号!

参考资料:

[1] https://blog.csdn.net/u010632165/article/details/119426739

在全球制造业加速迈向智能化、数字化的浪潮中,我国卫浴行业正迎来深刻变革。随着消费者对家居舒适性与智能化需求的不断升级,卫浴产品不再局限于传统功能,而是朝着更高效、节能、智能化方向发展。该背景下,电热毛巾架作为智能家居重要组成部分,已逐渐成为市场的“新宠”,为用户带来全新体验。

近日,万和电气发布了2025年半年度报告。报告显示,公司上半年实现营业收入40.83亿元,同比增长7.14%;归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元,同比增长6.68%。钉科技注意到,在行业整体增速放缓的背景下,万和电气仍保持了稳健增长,但其业务结构正在发生显著变化。

大联大控股旗下世平推出以芯驰科技(SemiDrive)E3106 MCU为主,辅以安森美(onsemi)NCV8730低压差稳压器、恩智浦(NXP)FS5600汽车系统基础芯片、TJA1044GT/32 CAN收发器、TJA1022 LIN收发器等产品的车身控制器开发板方案。

7月,海尔推出全球首台一机四筒洗衣机融合·洗护家,并获得中国轻工业联合会全球首创的鉴定认可;仅仅两个月后,松下在杭州发布ALPHA G5大四洗,宣称是全球首款四筒全热泵洗烘护一体机。这两大品牌几乎同时站上四筒洗衣机的赛道,不仅展现了技术竞争的激烈程度,更预示着多筒分区洗正在成为洗......

iPhone 17系列即将发布,四款机型亮点分析,充电器如何选购?

茄子一语道破千帧谎言:电竞帧数真相与消费理性

当三星2025年推出售价3.2万美元(约人民币23万元)的115英寸Micro RGB电视时,不少消费者对这个陌生术语感到困惑。日前,据悉这款产品迎来中国市场首秀。那么,这款宣称采用“突破性显示技术”的产品,究竟是全新物种还是营销包装?

当我们选择丐版Mac mini M4时也就意味着和库克的存储价格博弈正式开启了,说实话当我拿到这台M4芯片的Mac mini时,我的心情是复杂的。苹果的芯片性能让我惊叹,但存储价格却让我肉痛——512GB到1TB的升级要价1500元!作为一个视频创作者一批集工作者,实战经验可以明......

实测米家智能电热毯:双区控温睡前预热,冬天被窝再也不冷了

当AI有了“超脑”:骁龙8Elite,重新定义移动智能边界

你敢相信,宝马最新车型iX3的动力电池组,居然来自中国品牌亿纬锂能!

办公游戏神器,3模连接5台设备全键热插拔,客制化7层消音

国人原创设计,一机双屏多态!壹号方糖ONEXSUGAR SUGAR 1正式发布

为什么高端用户都选问界M9?张朝阳用物理课给出了答案 #你的电池安全焦虑被治好了吗# #问界M9# #50万级销冠# #张朝阳的物理课#

2025年9月,全球两大顶级科技展会——德国IFA 2025(柏林国际电子消费品展览会)与美国RE+ 2025(美国太阳能和储能展)相继开幕。作为便携储能全球领导者和全场景家庭绿电开创者,华宝新能在这两个国际舞台上不仅发布多款重磅新品,更系统性地展现了其“从户外到户用”的全场景家......

集学习、健康监测、支付定位于一身,荣耀亲选WhizKid青少年手表开箱

在智能手机OLED面板市场,当下的中国面板厂商已经可以和韩系巨头一较高低。而在平板、PC等IT用中尺寸OLED面板领域,钉科技注意到,中国面板厂商正在集体加力布局,争取实现新一轮全球领跑。

2025 上半年,厨电行业步入存量时代,竞争态势复杂多变。华帝股份却在这片风云际会中脱颖而出,展现出强大的实力与活力。华帝股份2025年半年度报告显示,报告期营业收入28亿元,归属于上市公司股东的净利润2.72亿元,基本每股收益0.33元。同时,公司整体毛利率水平攀升至43.54......

日前,奥克斯空调实现在港交所上市。钉科技注意到,在媒体的宣传稿以及奥克斯此前的招股书中,对于奥克斯空调的市场地位,有着多样化的描述。

光大证券正在加速经纪业务战略转型, 将资源向高价值和高潜力区域市场集中。