在汽车工业的百年长河中,每一次技术革新都伴随着对用户需求的深刻洞察与对行业痛点的精准突破。当混动技术从“过渡方案”逐渐成为市场主流,其背后的矛盾也愈发尖锐:如何在能耗与性能、安全与成本、普及与高端之间找到平衡?长城汽车推出的第二代Hi4混动技术与二代哈弗枭龙MAX,正是对这一问题的系统性回应。这不仅是一场技术层面的颠覆,更是一次对家庭出行价值的重新定义——从“够用”到“全能”,从“被动安全”到“主动守护”,从“奢侈配置”到“普惠标配”。

传统混动困局:技术瓶颈与用户妥协

混动技术的初衷,是弥合燃油车与纯电动车之间的鸿沟。然而,在很长一段时间内,这一领域的技术发展始终受限于结构性矛盾。传统混动车型普遍采用前舱双电机布局,试图通过电机的协同工作提升动力效率,却因轴荷分配失衡导致操控稳定性下降。车辆在高速过弯时推头、颠簸路面弹跳的问题频发,不仅影响驾驶体验,更因前舱空间被电机挤占,压缩了碰撞时的吸能区域,埋下安全隐患。与此同时,三电机四驱系统虽能提升通过性,却以重量激增、能耗攀升为代价,养护成本的高企更让普通家庭望而却步。这种“性能提升伴随体验降级”的悖论,使得混动技术长期困于小众市场,难以真正走入千家万户。

更深层的矛盾在于,四驱技术被长期贴上“越野专属”的标签。在北美市场,四驱车型的普及率超过75%,其核心价值并非征服荒野,而是应对日常雨雪湿滑路况的安全刚需。然而在中国,四驱渗透率不足5%,消费者对四驱的认知仍停留在“高成本、高能耗、低实用性”的刻板印象中。这种认知偏差,让无数家庭在“省成本”与“保安全”之间被迫妥协——选择两驱车型意味着在雨雪地库打滑、高速避险失控时承担更高风险。传统混动技术的局限与市场认知的错位,共同构筑了一道阻碍家庭出行升级的高墙。

二代Hi4:混动逻辑的重构与安全价值的回归

第二代Hi4技术的革命性,首先体现在对混动系统底层逻辑的彻底重构。传统混动架构试图通过叠加电机数量提升性能,却陷入“加法思维”的窠臼;而Hi4则以“减法思维”实现系统效率的跃升。通过将前轴双电机整合为单一发电驱动单元,后桥独立布置高功率电机,Hi4不仅实现了50:50的黄金轴荷比,更以四大板块28项升级,将能耗、性能与安全从对立转为协同。

在能耗维度,Hi4的智能后桥解耦系统堪称精妙。当车辆高速巡航时,系统自动切断后桥动力传输,避免电机空转带来的能量损耗,配合自适应能量回收技术,制动动能转化效率达到行业顶尖水平。这种“按需分配”的逻辑,让Hi4在CLTC工况下实现了4.2L/100km的馈电油耗,每公里纯电成本低至5分钱,真正达成“两驱能耗,四驱体验”。对于家庭用户而言,这意味着长途穿越无需焦虑续航,城市通勤不再纠结油费,混动技术终于摆脱了“省油不省钱”的尴尬。

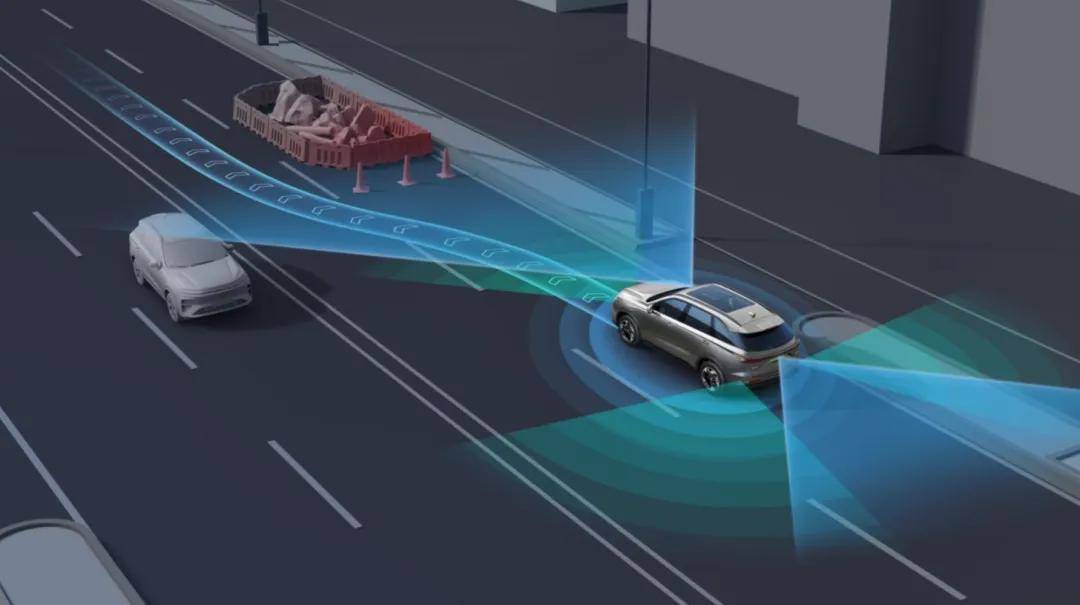

性能层面的突破,则源于对动力分配的毫秒级精准控制。1.5L混动专用直喷发动机与150kW后桥电机的组合,不仅提供6秒级加速的爆发力,更通过九种驱动模式的智能切换,覆盖雪地、沙地、泥地等全地形场景。在沙漠冲坡时,系统可瞬间将扭矩转移至有附着力的车轮;在冰雪路面,首创的冰雪算法将扭矩精度提升6.5%,模式切换速度加快25%。这些技术细节的打磨,让Hi4不再是冰冷的技术参数,而是转化为“湿滑地库稳如磐石”“暴雨高速从容变道”的真实场景安全感。

安全价值的回归,是Hi4技术更深层的意义。传统两驱车因轴荷前重后轻,在紧急制动时易引发“点头”效应,增大追尾风险;而Hi4的50:50轴荷比与智能扭矩分配系统,让车身姿态始终稳定可控。美国IIHS数据显示,四驱车的事故死亡率仅为两驱车的一半,而Hi4通过技术普惠,将这一安全优势带入主流家庭市场。当魏建军喊出“每个家庭都需要四驱”时,其本质是对汽车安全价值的重新校准——四驱不应是越野爱好者的玩具,而是应对地库结冰、暴雨路滑的“移动安全舱”。

二代哈弗枭龙MAX:技术普惠与场景化创新的交响

如果说Hi4是技术革命的引擎,那么二代哈弗枭龙MAX便是这场革命的具象化载体。以13.88万元的起售价杀入中级SUV市场,枭龙MAX的颠覆性不仅在于价格,更在于其对“高价值”的重新诠释。与同级竞品相比,其空间布局优化带来15%的利用率提升,1366L的超大后备箱可轻松容纳露营装备;全系标配的Hi4电四驱、城市NOA领航、跨层记忆泊车等功能,保守估算价值增量超过1.8万元。即便在轴距与续航上略有妥协,其综合性价比仍远超20万元级主流车型。这种“高配低价”策略的背后,是长城汽车对技术降维普及的决心——让四驱从“奢侈配置”变为“家庭刚需”。

场景化创新,是枭龙MAX区别于传统SUV的核心竞争力。对于城市家庭,其CLTC馈电油耗4.2L/100km与每公里5分钱的纯电成本,彻底解决了混动车型“省油不省钱”的悖论;对于周末郊游需求,60%的爬坡能力与五种全地形模式,让轻度越野如履平地;对于安全焦虑,潜艇级安全座舱与6层电池防护,以高于国标2倍的碰撞测试标准,构筑起“主动避险+被动防护”的双重堡垒。这些设计绝非配置的简单堆砌,而是精准切中家庭用户“一车多用”的核心诉求——既要满足日常通勤的经济性,又要兼顾诗与远方的探索欲,更需为全家人的安全托底。

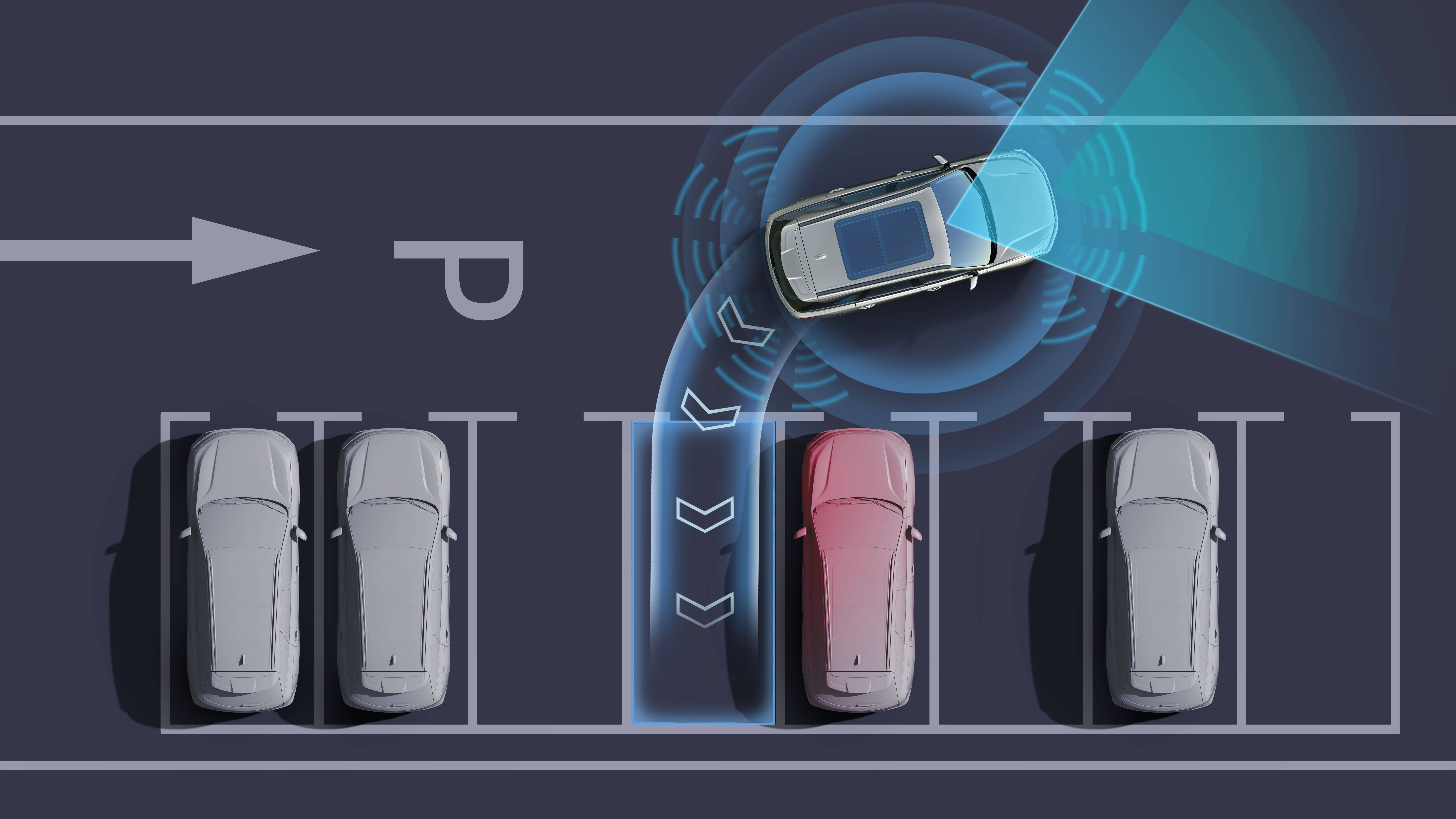

尤为值得关注的是其纯视觉AI智能驾驶系统Coffee Pilot Plus。通过仿生立体双目视觉与端到端AI模型,系统摆脱了对高精地图的依赖,在全国范围内实现全场景通行。城市NOA功能可学习日常通勤路线,自动避障变道;跨层记忆泊车攻克了地下停车场信号盲区的难题;循迹倒车能在窄巷中精准退回10米。这些功能看似炫技,实则直击家庭用户的实际痛点:新手司机面对复杂路况的手忙脚乱、地库泊车的刮蹭焦虑、长途驾驶的疲劳累积……当智能驾驶从“期货功能”变为“现实验证”,其价值便从参数表渗透至每一公里的真实体验。

认知革命:从四驱普及到出行文明的重塑

二代Hi4与枭龙MAX的深层意义,远超技术本身。它们正在引发一场从市场认知到社会价值的链式反应。在北美,四驱的高普及率源于对安全出行的集体共识;而在中国,这一共识的缺失曾让无数家庭暴露于本可避免的风险中。Hi4通过“两驱能耗四驱体验”的产品哲学,撕掉了四驱身上的“高成本”标签,让消费者意识到:安全不应是付费选项,而是家庭用车的底线。

这场认知革命的影响是深远的。当四驱成为家庭用车的“默认配置”,整个社会的出行安全基线将被系统性抬升。地库坡道结冰时的从容上下、暴雨高速中的稳定循迹、紧急避险时的精准操控——这些细微的安全增益累积起来,便是对无数家庭生命的潜在守护。更宏观地看,Hi4与枭龙MAX的技术路径(高效混动+智能驾驶)与比亚迪DM-i、吉利雷神混动形成差异化竞争,有望推动中国汽车行业从“性价比内卷”转向“技术价值竞争”,为全球混动技术演进提供新范式。

隐忧与挑战:技术狂欢中的冷思考

然而,任何技术革新都需经受时间与市场的双重检验。Hi4的“两驱能耗”宣称需在真实用户场景中验证,尤其是在北方极寒环境下的电池效能衰减与四驱系统可靠性。纯视觉AI驾驶方案虽摆脱了高精地图限制,但在极端天气(如浓雾、强光)下的感知稳定性仍存疑问。此外,枭龙MAX的“高性价比”策略可能引发行业价格战,若后续车企盲目跟风减配,反而会损害消费者对混动技术的长期信心。

更深层的挑战在于用户教育的滞后。当四驱从“越野专属”变为“家庭标配”,如何让消费者理解其安全价值而非性能标签?如何避免“配置军备竞赛”掩盖真正的技术突破?这些问题需要车企、媒体与政策制定者的协同努力。

写在最后:重新定义家庭出行的可能性

二代Hi4与哈弗枭龙MAX的出现,标志着家庭用车从“工具属性”向“价值载体”的跃迁。它们不再仅仅是A点到B点的交通工具,而是成为守护全家安全的移动堡垒、拓展生活半径的探索伙伴、提升出行品质的智能空间。这场由技术引发的变革,最终指向一个更本质的命题:当汽车工业走过百年,什么才是家庭出行的真正需求?答案或许很简单——让每一次出发都充满安心,让每一次归途皆是从容。而这,正是Hi4与枭龙MAX试图书写的未来。

预算11万多,可买1.5T星瑞,也可买2.0T第三代UNI-V啦?

咱们在买车的时候,那可真是渣男,是既要又要还要,作为年轻人,想要又快又帅、配置还得高,想要可以运动又可以家用,这些要求不可谓不高!但也不是没有车,比如今天咱们试驾的这一台—深蓝新L07!

理想i8统一配置,再给优惠福利,这样一来你还会等问界M8吗?

上汽奥迪A5L Sportback上市了,限时臻享价25.99万元起,这次它搭载了第五代EA888发动机,同时部分车型还配备有华为乾崑驾驶辅助系统,不同的版本该如何选择,一起来看看。

美美与共,天下大同。8月5日,一汽-大众6座/7座家庭旗舰SUV全新揽境于山西大同正式上市。作为大众品牌全球最大的SUV,全新揽境延续大众德系制造标准,并针对中国家庭用户的多元化出行需求进行全方位升级,在空间、动力、智能、安全、品质等方面实现多维突破,满足家庭出行的全场景需求。新......

有一台车,被硬控了,你不能用正常的眼光去看它,也不能用传统审美去“套娃”。拒绝你做现代孔乙己。它是什么车?

我身旁就是2026款的深蓝L07,那这台车这次改款以后,首先就是它的辅助驾驶全系都有华为乾崑ADS 4 SE版本,而它的一个三电系统也做了全面的升级。其实我个人觉得对车辆的日常用车的改变是非常大的。 #新央企新深蓝#

7月29日,中国长安汽车集团有限公司(简称:中国长安汽车)在重庆成立。这是一家经国务院批准、由国务院国资委直接履行出资人职责的汽车央企。

最近,车轱辘探店别克在重庆4S店发现,除了限时一口价之外,8月别克店还搞了1元贷信贷购车促销,最便宜的只需要每天1.8元日供就能把别克车开回家,如此促销买车门槛太低了。

我估计每一个下班回家的男人,都不会拒绝在这款S7的二排上面坐一会儿。今天的主角是一款20万级的标志性的豪华SUV守门员的车型,也是脱胎于大厂的一款产品,那么他是我身边的这一款广汽传祺的向往S7。

说到国内的这些新能源品牌,如果说哪家最听劝,最重视用户的话,我觉得深蓝汽车一定是榜上有名的。没错,最新的2026款深蓝L07又改款了。 #新央企新深蓝#

其实今年开始,感觉越来越多的合资品牌也开始真的出手了,而在全球市场大放异彩的韩系车,这次在国内市场也算是认真的起来。北京现代就带来了首款纯电SUV车型北京现代EO (ELRXIO)。

空间动力双王炸!一汽-大众全新揽境上市,售价26.99万元起

谁懂啊!通勤堵车到崩溃,越野卡壳超尴尬!方程豹钛3直接开挂,18分钟快充比奶茶还快,iATS+三把锁秒变老司机,城野双杀直接锁死!

今天和大家聊的是上汽大众非常经典的一款车,全新的凌渡L的GTS版本,没错这个名字大家有没有得怎么说,既熟悉又陌生,没错GTS又一次回归了。

奥迪A5L家族映射出奥迪在国内车市布局的混乱,上奥A5L Sportback比一奥A5L更合适,售价稍微高了点,但内燃机时代末期,它是可以做作为感受燃油动力传统魅力的代表车型,我说的是高功率版本哦

领克06 Relive正式上市,共推出Ultra、Max两款版型,限时专享价10.76万元起,并同步推出多重限时购车权益。

软顶会破坏硬顶的流畅感?敞篷只能买两座?意式跑车在智能化上差点儿意思?后驱好还是四驱好?这些大家关注的问题,我们拿玛莎拉蒂GranCabrio来做个解析!

20万级中大型插混SUV 可选装无人机系统 海狮07DM-i性价比高吗?

长安升级央企,深蓝成为“尖刀力量”,多款新车型将上市。