自从车企们很懂事地把“自动驾驶”改成“辅助驾驶”后,我就在想一个问题:新能源的下半场,可以怎么玩?

有没有一种可能,电池会成为主角。

我个人对电池并不情有独钟,不过我承认,它是电动车的心脏,是所有焦虑的根源,这几年车评老师们大谈特谈的续航、安全和价值,底层逻辑都会绕回到电池身上。

先聊大家熟悉的磷酸铁锂跟三元锂。

其实早年这俩是有路线竞争的,你现在要说磷酸铁锂是“王者归来”的话,我想没什么人反对,毕竟安全性更高、成本也更低。

磷酸铁锂电池的代表,比亚迪“刀片电池”通常都会高票当选。

“刀片电池”的优点很明显:通过将电芯做成细长的“刀片”状,直接构成电池包,在保证安全性的同时又极大提升了电池包的空间利用率,然后系统能量密度也上升了,基本抹平了与普通三元锂电池的续航差距。

比亚迪等于是玩了手结构创新,还顺便把成本控制在了合理范围内(0.45元/Wh左右)。

之前网上有评论“磷酸铁锂电池的胜利是实用主义对性能主义的胜利”,这点我不好表态,但特斯拉Model 3/Y全面转向磷酸铁锂电池的时间点,确实是在磷酸铁锂电池被行业全面接纳之后的事,也算迎合了趋势吧。

换句话来说,“价格屠夫”背后的重要推手,并不只特斯拉本身。

当然了,严格意义上这是个多选题,你看三元锂电池不也没被淘汰吗?那些高端车和性能车,最青睐的就是三元锂,比如蔚来的一些长续航车型。

原因嘛,自然是三元锂电池的能量密度更高,用户体验不在同个层级。

到了固态电池这边,完全就成了圣杯故事。

它之所以能被所有人喜欢,我觉得还是因为解决了三个棘手原罪:安全性、能量密度还有充电速度。

传统锂电池,不管结构如何创新,内部都充满了易燃的有机电解液,就像在你的车底捆绑一个装满了高度易燃液体的油箱。

正常情况下,它很安全;不正常的情况下,比如严重的碰撞导致电池包结构受损或者内部出现短路,就可能引发“热失控”。

这是原罪。

虽然车企们通过更坚固的电池包结构、更先进的BMS(电池管理系统)和热管理系统极大降低了热失控的概率,但“消防”跟“堵漏”解决不了根源问题。

固态电池的优点,就是用不可燃的固态电解质取代了易燃的液态电解液,从物理层面几乎杜绝了“热失控”和“燃烧”的可能性。

很掀牌桌的做法。

优化了液态锂电池的“原罪”后,固态电池也触发了能量密度跟充电速度的新剧情。

这个故事,想说爱你太容易了。

所以抢C位的很多,丰田、比亚迪、广汽、大众、宝马、奔驰、宁德时代、蔚来、QuantumScape, Solid Power, SES......

热知识,丰田在上世纪90年代就开始研发固态电池,相关专利数量超过1300项,算是专利巨兽。丰田的路线是最“原教旨主义”的全固态路线,主攻硫化物固态电解质。

优点很明显,离子电导率高(接近液态电解液),理论上可以实现极高的充电速度;缺点也很致命,化学性质极不稳定,遇水或空气会产生有毒的硫化氢气体,且制造成本极其高昂。

这就导致丰田的固态电池研发长期处于一种“只开花,不结果”的状态。

具体表现包括但不限于“一次又一次宣布技术取得重大突破”、“一次又一次推迟量产时间表”。

没记错的话,东京奥运会的时候已经属于“展示”阶段,最开始说“2025年量产”,但现在的Slogan已经改成“2027-2028年实现商业化应用”。

相比起来,大众和宝马就聪明多了,它俩的核心理念是“自己不下场,花钱投选手”:大众心仪美国固态电池初创公司QuantumScape,投资数亿美元成了大股东;宝马深度绑定Solid Power,坐等技术成熟摘果子。

如果要划分帮派,那么像丰田、大众、宝马、奔驰之流都属于保守派,特点是态度谨慎,对量产时间表也三缄其口(虽然现在不藏着掖着了),倾向于合作的方式分摊风险。

国产阵营相对来说就激进派了。

也对,要不怎么弯道超车。

蔚来在2023年底用一场声势浩大的CEO直播,成功将150kWh半固态电池包推向市场。

因为是由卫蓝新能源供应的电池包,而且半固态成色备受争议(准确地说是“固液混合”),当时我还亲自下场跟蔚来粉丝Battle。

不过,这块半固态电池确实做到了超过1000公里的实测续航。

我比较阴谋论,会认为蔚来的目的不在于大规模销售这款电池包,而是通过“炫富”来给自己贴上“技术领先”的标签。

总的来说,算是一次成功的营销吧。

和蔚来有一拼的是宁王。

宁王的策略是“两条腿走路”,一是积极研发全固态电池技术,二是率先推出所谓的“凝聚态电池”。

“凝聚态电池”本质上也是半固态电池,能量密度可以做到500Wh/kg,重点是已经量产,不过主要应用在电动航空领域,想要在汽车领域铺开还要再等等。

国产阵营里还有一个重要角色,就是比亚迪。

目前似乎没有听到什么“比亚迪研发固态电池”的消息,但小道消息的爆料是:它在下一代电池技术(包括固态和钠离子)上的研发从未停止。

搞不好是闷声发大财。

至于QuantumScape、Solid Power,虽然有大众跟宝马的BUFF,但因为量产的确切消息不多,我就不展开说了,你只需要知道这些都是“技术理想派”,作战方针是毕其功于一役,要么封神,要么破产。

发现了吗,行业的研发进度基本都卡在了“量产”环节。

所以,它到底难在哪里?

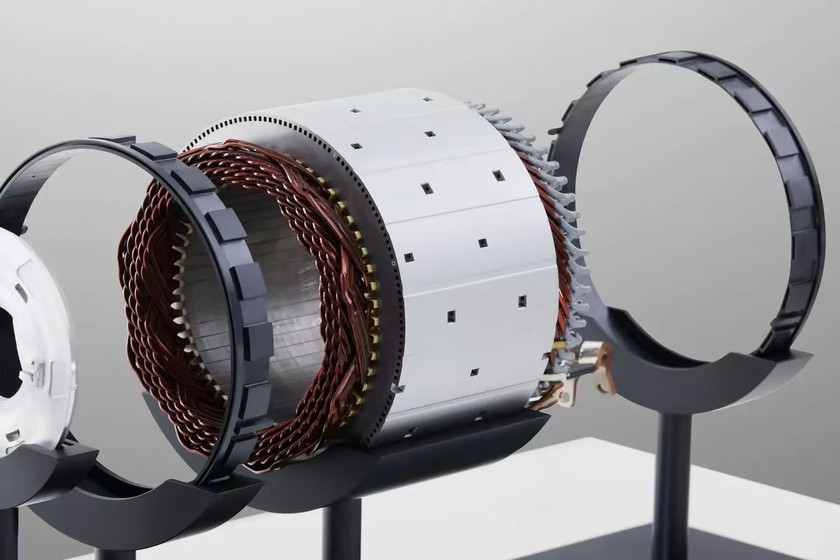

传统液态电池的生产,有一套非常成熟和高度自动化的流程,但固态电池的制造完全是另一回事:怎样把每一层材料(正极、负极、固态电解质)平整致密地压制、“干法”与“湿法”技术如何选择、陶瓷电解质该怎么在保证材料不开裂、性能不下降的前提下烧结......

圈子里有一句话,叫做“制造固态电池,某种程度上更像是在制造半导体芯”,难度系数一下就具象了。

而且,这只是实现量产的其中一个难关,怎么把昂贵的原材料价格打下来?固态电池内部可能出现的短路问题怎么解决?还有供应链怎么重构?

看起来困难重重的,对吧!

应该是提前预见了游戏难度,所以现阶段的玩家普遍把重心放在营销层面,蔚来、宁德时代、广汽都是一副“营销>技术”的姿态。

关键是,有没有效果。

假设我是蔚来车主,半固态电池带来的体验虽然不是颠覆性的,反正看不到“续航1000公里、充电5分钟”的神迹,但增量确实够了,最起码我会发现车子的冬天续航比以前更扎实。

其实就有点像iPhone 14 Pro变成了iPhone 15 Pro,体验更好,并非革命。

消息是好消息,只是没那么好,可能只有当制造成本和工艺难题被彻底攻克后,固态电池才具备向主流市场渗透的资格。

这个过程理论上很漫长,车企们虽然官宣2027年、2028年落地量产,但普惠应用怎么也要到2030年了。

固态电池肯定会成为新能源下半场的重要组成部分,但也肯定不会像很多人想的那样以大爆炸的方式突然降临,现实只会是一场马拉松。

到这里或许会有人提问:“那是不是当下车企就该躺平了”。

固态电池更像单点技能,你不会期望靠一招鲜去赢得下半场的比赛。

刚才我也讲过,固态电池只是下半场的重要组成部分,技术储备、成本控制、供应链整合、用户体验、全球化布局等等,都会出现在下一个战役里。

所以答案就是:车企应该在积极布局未来的同时努力做好现在,毕竟活着才有资格去迎接固态电池的到来。

江湖车评:

在写这篇文章之前,我曾经想过很多落脚点,比如电动平台,比如能源补给,但我觉得都不够直接,因为消费者的感知力度不够强,电池就很开门见山的感觉。

绿牌车出现那么久了,关于“续航焦虑”的讨论就从没断过。反过来,这样侧面佐证了固态电池在新能源下半场的重要性。

有时候也很感慨,明明电气化才喊了没几年,行业发展却已经翻天覆地,从一开始的PPT造车、到追捧虚无缥缈的概念、再到后来回归货比三家的理性,只能说良币正渐渐驱逐劣币,这对那些认真造车、认真为用户着想的车企来说是好事。

只有当潮水退去,我们才能看清谁在裸泳,谁又在穿着真正能抵御风浪的泳衣,不是吗?

日前,岚图汽车正式发布了岚海智混技术。这一项融合了全域800V高压系统、全温域5C超充、63kWh超大电池于一体的智能混动技术。

神秘大咖即将空降!成都车展岚图展台即将上演“顶流”大碰撞

6.88万起,极狐T1预售开启,小车能撑起“大格局”吗?

家庭智慧旗舰SUV问界M8纯电版正式上市,35.98万元起售

【乐阳频道】高端智造打造高端纯电,问界M8纯电版正式上市

8月25日,问界M8纯电版上市,售价区间为35.98-44.98万。其提供了三种配置规格,分别为Max+长续航版、Max+四驱版和Ultra四驱版,每种配置规格均提供五座和六座,全系共6款配置可选。

1

2025年8月21日,20万内唯一中大型插混MPV——东风风行星海V9越享系列正式上市。新车共分舒适型/豪华型两个版型,官方指导价分别为17.99/19.99万元,国补央补后低至14.99/16.99万元起。凭借续航、空间、舒适、安全、品质五大升舱,东风风行星海V9越享系列以燃油......

新能源豪华MPV普及者,东风风行星海V9越享上市,补贴后14.99万元起

赛力斯何利扬:问界出品皆为精品,问界M8纯电版正式上市

smart超级精灵日即将启幕 EHD超级电混首发:每一程,比增程更成

引领混动新时代!岚海智混全球首发发布,重塑新能源出行体验

智界及问界秋季新品发布会多款重磅新品齐发,开启智慧出行新篇章

问界M8纯电版震撼上市,AI技术如何改变市场?45万内预算用户新选择

8月25日智界及问界秋季发布会,智界R7/S7搭ADS 4、问界M8纯电上市,鸿蒙智行交付90万+,辅助驾16.7亿km,多车享购车权益。

8月25日,家庭智慧旗舰SUV问界M8纯电版正式上市,共推出6款配置,售价35.98万-44.98万元。首销期即刻下定,即享价值35000元购车权益,并将于9月开启批量交付。

从开创到引领蔚来全新ES8发布

8月25日,智界及问界秋季新品发布会在成都举办。本次发布会聚焦智慧出行,新款智界R7、智界新S7、问界M8纯电版上市。此外,问界新M5发布跃影红新车色,享界S9T、尚界H5开启预售,全新问界M7官宣发布时间。

吉利博越登陆重庆市场,以全系1.5T动力和超值价格,成为重庆区域SUV市场的一匹黑马。

岚图造了台“库里南”,长超5米3,配4激光雷达,搭华为最强智驾