如果要选出过去两年最令车企头痛的事件,“缺芯”一定排第一位。

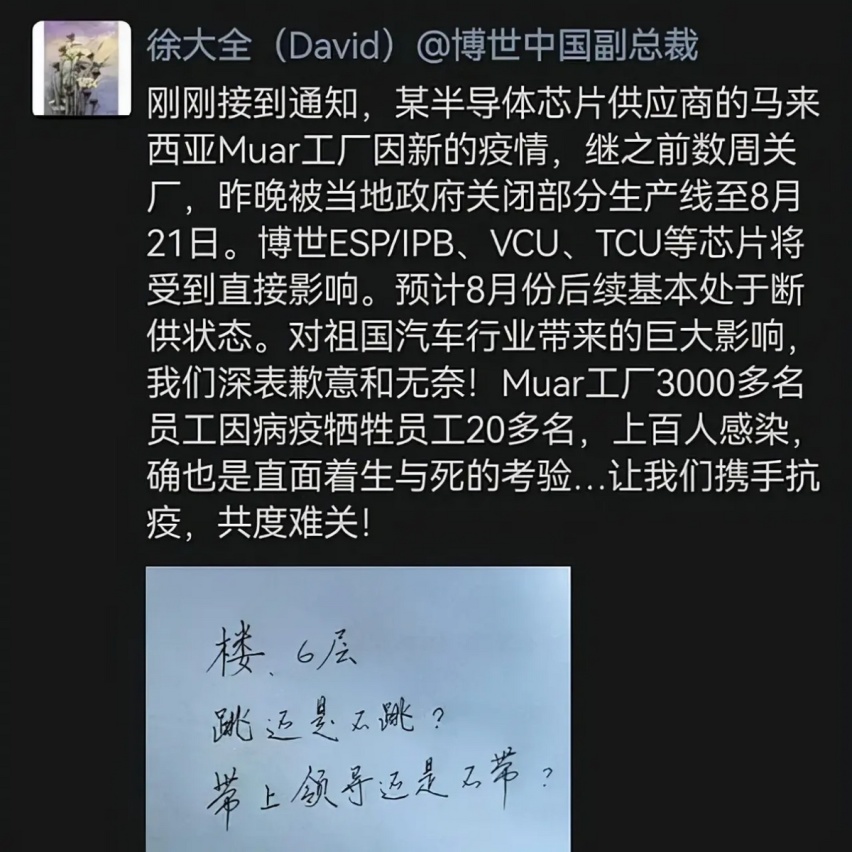

用“一颗老鼠屎,坏了一锅粥”这句话来形容“缺芯”这个黑天鹅事件再适合不过,往前两年没人会想到这个比指甲盖还小的零件会让传统车企和造车新势力生不如死,销量扑街、减配“罗生门”、无车可卖等衍生问题层出不穷,甚至在去年8月还出现了一群车企老总到上海博世中国总部门口蹲着等要芯片的戏剧桥段,逼得博世中国副总裁徐大全不得不自我解嘲:“楼,6层,跳还是不跳”。

不少粉丝好奇“缺芯”背后的真相,今天我们就围绕这个主题来展开谈一谈。

本文试着回答三个问题:

1、为什么会缺芯?

2、缺的是什么芯?

3、缺芯危机短期内有解吗?

1、为什么会缺芯?

问个问题,一辆传统汽车需要的芯片是多少颗?答案是大概100-1000颗;那一辆智能电动汽车呢?这个数字一般会上升到1500-2000颗左右。这几年,全球汽车产品都开始大搞特搞电动化、智能化、网联化,不用想也知道,需求量上升的前提下供给自然需要增多。可惜的是,这点趋势对“缺芯”的影响几乎忽略不计,真正作妖的首要元凶,是突如其来的新冠疫情。

过去,全球汽车芯片市场的供应关系大体为“芯片企业-零部件供应商-整车厂商”,且内部长期被恩智浦、英飞凌、瑞萨电子等头部企业垄断,这暗含着诸多风险,最显著的便是一旦这些头部企业的供货出现问题,变回形成波及全球的蝴蝶效应。比如去年8月发生的车企老总到博世中国总部讨要芯片事件,就是因为彼时的马来西亚因为疫情原因不得不停产停工,而该地区拥有超过50家半导体厂家,英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦等头部企业的生产基地均位于此。

而在结构上,长期稳定的供货关系也意味着无论车企还是供应商,自身都不会储备太多的芯片存货,产能相对有限。再加上近年来被车企们奉为圭臬的“精益生产”宗旨(即订一台卖一台,尽可能少地向供应商订货,用最小的资金占用量生产最多的产品),更加剧了这一情况的程度。所以在依赖性极高的基础上,作为车辆生产最后一环的车企极其被动,而疫情的到来则让弊端被无限放大,不得不看芯片的“眼色”行事。这下你知道芯片行业的供给平衡有多脆弱了吧,一场疫情就能把它按在地上摩擦。

除此之外,不可抗力因素也是帮凶。过去一年,芯片厂商不断被接踵而至的暴雪、地震、火灾、停电等外部因素影响,吃亏代表是德州的三星、NXP、英飞凌以及日本的SUMCO、瑞萨等,它们都因此被迫关停。

这里一定有人说及时调整不就好了吗?这个真不能好,你要知道芯片行业的特殊性决定了这些外部灾害事件的影响是有延续性的。比如去年年初,瑞萨在火宅发生后虽然及时将大火扑灭,但由于生产芯片需要标准极其严苛的洁净空间,火灾产生的大量烟尘短期内无法清除,因此瑞萨花费了不少时间才又重新恢复生产。

另外,芯片生产设备对稳定性的要求也极高,当因为停电而导致设备重启时,厂家必须花费大量的人力物力对设备进行多次测试以验证其稳定性,确认无误后才能重新投入生产。一般而言,芯片厂家的生产模式是停人不停工,即安排工人三班倒连续作业。但过去因各种因素导致的停电轻易打乱了既有模式,加剧了“缺芯”危机。我们熟悉的台积电,正是因为台湾地区的断电、干旱问题影响了正常的生产计划。

再有一点,行业里挤兑效应的影响也不可忽视。疫情爆发后,“宅经济”逐步兴起,居家办公、学习、就餐等成为常态,市场对消费级数码产品和家用小电器的需求日益提升,巧的是该类产品所需要的芯片综合利润更高,因此用脚投票的芯片厂商们不约而同地将目光转向了消费级电子芯片的怀抱,车规级芯片自然越来越紧缺。以台积电为例,目前全球最紧缺的车规级MCU芯片有70%都出自台积电之手,但该类产品利润微薄,只占台积电自身营收的3%左右。利润倒逼下,台积电们自然懂得做选择。

另外,由于国际局势的动荡,部分行业内的B端大客户遭受不公平的制裁,致使下游部分厂商心理受影响,抢先对集成电路设计商和晶圆代工厂下单,进一步消耗了产能,最终也影响到了芯片上下游的供应链平衡。

2、缺的究竟是什么芯?

“芯片”的学名叫做“半导体元器件”,一般可以分为三类:负责算力和处理的传统MCU类、负责功率转换的IGBT类以及传感类。MCU类燃油车和电动车都需要,它主要用于发动机/底盘/车身控制/自动驾驶感知等;IGBT类多跟电动车挂钩,在DC-AC逆变电源、变电气、直流变换器等各种功率器件上出现;而传感类则多用于自动驾驶、智能座舱、各种雷达、气囊、胎压检测等等。

在持续许久的“缺芯”危机中,其实不同阶段缺的器件并不相同,模拟器件、功率器件、SoC基板等产品的情况是轮番短缺,但传统MCU类则始终处于短缺的状态,这是因为上到汽车产品下到日用消费产品,大多数都离不开MCU类芯片的身影,比如家里用的遥控器、小朋友玩的遥控车、各种数码产品等都需要MCU类芯片的加持才能正常工作。

日用消费产品和汽车产品对MCU类芯片的要求并不在一个层级,后者的要求更高,测试时间、生产周期等也更长,但正如上边我们提到的,它的利润却也最低。各种因素综合下来,让MCU类芯片变成了“短缺之王”。

前文提到,当下的全球汽车设计的趋势是电动化、智能化、网联化,智能电动汽车所需的芯片用量比传统燃油车型高得多,尤其MCU类芯片更是如此。这也就解释了为什么在“缺芯”危机中,造车新势力受到的影响更大,诸如特斯拉、小鹏、理想等都不约而同地调整了产品交付方案。

扩展到整个行业里会发现,芯片的不成套让生产末端的整车始终无法下线。时至今日,车企们的现状依旧是“缺的买不着,不缺的也不敢不买”,一定程度上这也加剧了车企的资金与供应链管理压力,从而令“精益生产”不复存在。

3、缺芯危机短期内有解吗?

芯片行业里有一项“潜规则”:牛鞭效应。前面我们讲芯片行业的供应关系大体为“芯片企业-零部件供应商-整车厂商”,当市场需要产品时,代理商为了保证供应会给上游的芯片企业加量,但由于信息偏差和不透明,最终往往容易出现供需错配的情况。

举个例子,某车企需要购买100颗芯片,代理商收到订单后为了保证供应会给上游的芯片原厂报备150颗(假设),最终一定会由产品冗余。而这还只是一个点,扩展到整个行业,最终就会演变成供过于求、芯片过剩、无人买单的窘境。在这样的前提下,芯片紧缺、芯片震荡就不可避免。如果再算上投机者囤货套利,那么情况就会更加复杂。最典型的情况是去年的ESP芯片,原本采购价格只要2美元左右,但是在黑市却被炒到了625美元。背后的问题,可见一斑。因此,要破解“缺芯”危机,首先需要优化的就是供给关系,让供需内容变得更加透明。

“缺芯”危机爆发后,很多车企也开始选择和芯片厂商直接联系,以做到更准确的信息传递,从而降低缺芯的影响。从去年开始,不少芯片厂商都开始“挤水分”,最大程度找准市场真正的需求。值得一提的是,目前行业内还出现了诸如“硬之城”这样的数字化平台,进一步提升了供需信息的透明度。综合而言,这样的改变无疑是业内各方努力进行风险控制的一种进步。

当然,作为消费者的车企也开始了另一种思考:有没有可能自研芯片呢?在这一点上,特斯拉推出了算力惊人的AI芯片“Dojo”、零跑推出了首颗自研芯片“凌芯 01”、比亚迪和吉利等也都纷纷开始了相关布局。对于“卡脖子”这种事情,想来车企比任何人的理解都要深刻。

至于讨论度颇高的国产替代问题,可以肯定的是中国汽车芯片行业还有较长的路要走,虽然中国在汽车电气化和智能网联化方面起步较早,但造车和造芯片是完全不同的两回事,国内玩家们并无太多经验可借鉴,只能在摸索中缓慢前进。当然,从市场的角度来说这也是一次机遇。

不过可以肯定的是,“缺芯”危机短期内是无解的,无论车企还是终端用户,能做的都只有一件事情:等。

江湖车评:

不久前,大众汽车高层对外表示“短期内芯片问题仍会持续”,可以预见接下来的2022年,“缺芯”危机大概率仍会继续,但这并不妨碍行业内的玩家进行反思。在前路依旧迷茫的当下,唯有反思过去找到破局之道,才能按下春暖花开的加速键。于车企和经销商来言,“缺芯”的过程是一个优胜劣汰的过程;于消费者而言,“缺芯”的过程也是一个辨析品牌实力的过程。一定程度上,如今的“缺芯”危机也并不是坏事。最后,希望到明年这个时候,“缺芯”已经不再是顽疾。

比亚迪海狮07DM-i已经正式开始预售,新车采用海洋网最新家族设计语言,提供DM-i和DM-p两套动力方案,配备天神之眼B、天神之眼C,标配云辇-C智能阻尼车身控制系统,并支持选装智能车载无人机。今天来分析一下这款车的技术特点。

长安凯程V919全球预售开启,11.99万元起!扬帆启航,VAN事如意

2025上海车展|猛士M817领衔,东风猛士科技“三车齐发”

8.99万元起,东风纳米06开启预售

我们现在位于上海的腾势中心,身旁就是我今天要拿的试驾车,腾势N7。那腾势N7首先就是定位就是这种主打操控的这种运动的纯电SUV车型,并且我们可以看到它的一些黑科技,也是非常之多的。

我们走访了别克的经销商,目前店内对于GL8陆上公务舱实行一口价模式,18.99万起,还能享受2年免息的金融方案。

给中流砥柱85后选辆好车,深蓝S09和理想L8谁更合适?

【 中国智造商用车全新起航 】

铁粉儿有福了!BJ40增程亮相上海车展,到底行不行?

小鹏G6和特斯拉Model Y近期都做出了改款,尤其小鹏G6的81项体验升级有点亮眼,那我今天就多维度给大家分析一下,看看谁的实力更强。

扬帆启航,VAN事如意!4月28日,长安凯程V919全球预售发布会盛大举行。明日数智轻客——长安凯程V919正式开启预售,长安凯程V919速运舱预售价11.99万元起,长安凯程V919商务舱预售价19.29万元起。

即日起至5月31日,秦L EV推出限时置换补贴政策,至高可享10000元厂家补贴,力度空前!作为这届年轻人最带感的智美中级车,秦L EV拥有全系e平台3.0 Evo、全系“天神之眼C”智能驾驶辅助三目版、全系后驱等六大越级产品力,智能、操控等方面全面领先同级车型,官方指导价仅11......

如果你有买车的需求,你会选择10万块拍下一张沪牌,或者10万块买一台精致的小车并赠送免费的新能源沪牌呢?在决定之前,先来看看这台全新吉利星愿ultra吧。

在我们设定的封闭场地项目中,共分为白天、黑夜不同工况下的静止障碍物和动静态障碍物,再加上自动泊车场景,小鹏P7+最终得分320分。你一定想不到,它竟然在这个地方丢分了......戳视频了解吧。

AUDI品牌首款量产车,奥迪E5 Sportback亮相上海车展

鸿蒙智行展台以“安全、智能、责任”为核心主题,携问界、享界、智界三大品牌多款重磅车型亮相

秦L EV实力宠粉,置换加码!万元厂补限时抢,错过再等一年

聚焦智能化升级 探店体验探岳L

我们走访了领克的经销商,目前店内对于领克03家族有最高14000的现金优惠,同时还能享受额外选装基金补贴。

10万买纯燃油轿车?这车1.6T有197马力 还有终身质保