2025年中国汽车市场迎来一场前所未有的价格革命。超30家车企集体推出5年免息金融政策,覆盖从经济型轿车到豪华SUV的全品类车型;与此同时燃油车市场掀起“一口价”风暴,部分车型降价幅度超40%。这场由新能源与燃油车共同参与的促销大战,看似简单的金融方案和定价策略背后,实则暗藏着行业竞争逻辑的深层变革。

5年免息的背后是馅饼还是陷阱?

在汽车消费市场,有过购车经历的消费者想必都有过这样的体验:踏入4S店展厅后,销售人员往往会极力推荐贷款购车方案,甚至部分4S店会以极具吸引力的终端优惠作为诱饵,诱导消费者放弃全款购车的选择。这一现象背后,实则隐藏着复杂的商业利益链条——当消费者选择贷款购车时,金融机构不仅能获得长期稳定的利息收入,还会巧立名目收取诸如手续费、服务费等多项额外费用。而这些看似由金融机构赚取的利润,最终都会以不同形式被转嫁到消费者身上,使其在不知不觉中承担了更高的购车总成本。

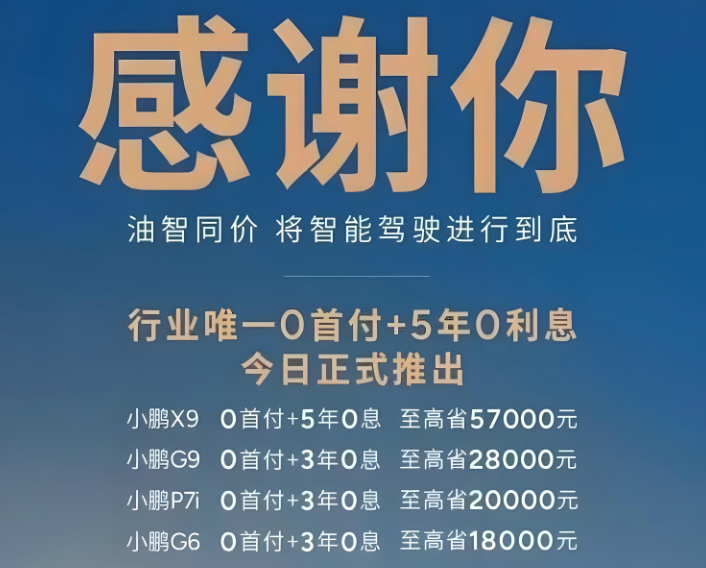

为了进一步降低购车压力,近期多家车企推出了“5年0息”购车政策。那么这一项政策福利是否真划算呢?

从积极方面来看,对于预算不太充裕的消费者,“5年0息”政策无疑是一场及时雨。它让消费者能够提前拥有心仪的座驾,不必因一时资金不足而搁置购车计划。比如一位年轻上班族,手头积蓄有限,但日常通勤需求迫切,“5年0息”政策使他可以通过分期轻松购车,将资金压力分摊到未来五年,让出行更加便捷。同时,即使消费者预算较为充足,选择“5年0息”也能让手头资金保持更灵活的状态。在如今经济环境多变的情况下,保留资金可应对突发状况或用于其他更有价值的投资,从这个角度讲,也是一种变相的“理财”。

然而,“5年0息”购车政策并非毫无隐忧。部分车企在推出这一政策时,虽宣称免息,但可能会收取诸如手续费、服务费等其他费用。这些费用有时会被巧妙地隐藏在合同条款中,若消费者不仔细研读合同,很容易忽视,最终导致实际购车成本增加。例如一些4S店会以办理贷款手续多为由,收取数千元的手续费,看似不多,但累积起来也不是一笔小数目。此外,还款期限长达五年,期间消费者的经济状况可能会发生变化。一旦遭遇失业、降薪等意外情况,持续五年的还款压力就可能成为沉重负担,甚至出现逾期还款,影响个人信用记录。而且,长期持有车辆也意味着车辆的保值率问题需要考虑。随着时间推移,汽车的价值逐年降低,五年后车辆的实际价值或许远低于预期,消费者在处置车辆时可能会遭受较大损失。

因此车企的“5年0息”购车政策有其诱人之处,在合理的情况下能为消费者带来实惠与便利。但消费者在选择时,切不可只被“免息”二字冲昏头脑,一定要仔细阅读合同条款,明晰各项潜在费用,结合自身经济实力和未来规划,谨慎权衡利弊。只有这样,才能判断该政策是否真的适合自己,做出最划算的购车决策。

一口价的背后是否藏着官降的心思?

在汽车市场竞争日益激烈的当下,“一口价”政策如同一颗投入平静湖面的石子,激起层层涟漪。越来越多车企加入这一阵营,试图以这种看似简单直接的定价方式,在市场中占得一席之地。

近期车企价格调整潮中,广汽丰田的促销策略尤为引人注目。以主力车型锋兰达为例,其官方指导价从12.88万元直接调整至8.98万元起,降幅高达3.9万元,相当于原价的31%折扣力度。无独有偶,吉利汽车旗下第四代帝豪也同步启动限时一口价政策,手动挡车型价格门槛下探至4.89万元,自动挡车型则降至5.89万元。相较原指导价,手动/自动挡车型分别实现1.4万元的价格降幅,降幅比例达22.3%,显示出自主品牌在紧凑型轿车市场的价格竞争力。

汽车品牌给出的“一口价”,大多数都比指导价便宜了1万元到4万元。从车企角度来看,“一口价”政策有诸多好处。一方面它有助于车企稳定市场份额,以一步到位的价格吸引消费者,快速提升销量。上汽通用在2024年9月推出多款车型“一口价”后,终端销量实现六连涨,利润回正,成效显著。另一方面,“一口价”政策能整合供应链,降低成本,还可避免经销商之间的价格竞争,维护品牌形象。

不过“一口价”并非完美无缺。部分车企的“一口价”政策存在套路,看似优惠,实则暗藏玄机。有的是“减配降价”,配置降低却打着“一口价”旗号误导消费者,有的设置限定条件,如必须旧车置换才能享受,并非真正意义上的一口价,所以消费者买车仍需货比三家,在享受便捷的同时,仍需保持理性,仔细甄别,莫被虚假优惠蒙蔽双眼,在“一口价”的基础上再争取多一些价格、赠品优惠。

车企这一边也一样,部分车企“一口价”一旦设定不合理,车企很难再有调整空间,容易陷入被动。若后续再降价,还会引发消费者信任危机,导致观望情绪加重,因此车企在推行“一口价”时,也应拿出十足诚意,摒弃套路。

汽车厂商如何花式“拿捏”消费者?

在汽车市场的激烈博弈场中,“一口价”以直击人心的定价策略打破价格迷雾,“5年免息”用灵活的金融杠杆消解购车门槛,保险补贴与终身质保等增值服务更如诱人砝码,层层叠加消费吸引力。这些看似独立的促销手段,实则是汽车厂商精心编织的营销网络,是其在白热化竞争中撕开市场缺口、抢占份额的破局之道。每一项政策的背后,都凝结着车企对消费者心理的深度揣摩、对市场需求的精准锚定,以及对销量攀升目标的战略考量。

众所周知,在成本高企与市场内卷的双重夹击下,行业利润空间被持续压缩,多数品牌陷入量增利减的困境。仅比亚迪、长城、零跑等少数企业凭借技术迭代优势与精准市场定位,在一片萧瑟中逆势上扬,实现盈利突围,成为行业寒冬里的亮眼存在。

2025年市场竞争的火药味愈发浓烈。面对生死存亡的关键节点,为维持企业造血功能、稳固行业话语权,各大车企已无退路可言。可以预见,新一轮更具颠覆性的价格战即将全面爆发。这场以市场份额为靶心、以利润空间为筹码的较量,本质上是一场淘汰赛。为了继续留在牌桌上,车企们各出奇招,想尽办法将对手淘汰出局。

新一轮的价格大乱斗,站在好的角度来看,车企以更具魄力的让利举措与更人性化的购车方案,不断拉低消费门槛。如今,消费者不仅能享受到覆盖全流程的金融补贴、置换优惠,还能以更亲民的价格解锁智能化配置、越级安全系统等价值增量。这种“以价换质”的消费趋势,让每一位购车者都能以更轻盈的经济负担,拥抱品质升级的出行体验,真正实现了消费价值的最大化。

但是车企的价格大乱斗也有弊端。当汽车市场被无节制的价格战裹挟,表面的促销狂欢实则是一场危险的博弈。持续的低价竞争如同慢性腐蚀剂,正不断侵蚀着汽车产业链的健康生态。整车厂商因利润微薄难以维持研发创新,经销商被迫削减服务投入,供应链企业也因成本压力放缓技术迭代。一旦价格触及成本底线,整个造车体系将摇摇欲坠,从生产制造的精密链条到售后保障的服务网络,都可能面临断裂风险。

对于消费者来说,盲目追逐低价,无异于舍本逐末。那些因成本压缩而被牺牲的安全配置、被简化的性能调校,如同隐藏在暗处的定时炸弹,在未来的使用过程中随时可能引发隐患。市场经济学中的"劣币驱逐良币"效应正在显现:当粗制滥造的低价产品凭借价格优势抢占市场,优质产品反而被挤压生存空间。长此以往,消费者终将成为这场恶性竞争的最终受害者。因此,在购车决策时,唯有超越价格表象,将安全性能、技术实力和品质标准纳入考量,才能在波谲云诡的市场浪潮中,寻得真正值得信赖的出行伙伴。

百姓评车

在这场2025年汽车市场的价格风暴中,车企的“一口价”政策和“5年免息”等优惠手段,既是市场竞争的产物,也是车企与消费者之间复杂博弈的体现。它们为消费者带来了购车成本降低和资金使用灵活等好处,同时也暴露出减配、隐藏费用、影响行业生态等诸多问题。

车企不应只将这些政策当作短期抢占市场份额的工具,而应在追求销量的同时,兼顾产品质量、技术创新与消费者权益,对于消费者而言,面对眼花缭乱的促销手段,必须保持清醒和理性。不能仅仅被诱人的价格和看似优惠的政策冲昏头脑,而要深入了解车辆的配置、性能、售后等综合因素,权衡利弊后做出决策。

【E汽车】海狮06DM-i、海狮06EV上市

【E汽车】启源A06年内上市

【E汽车】新款GL8陆尊PHEV官图发布

8月新车和改款齐上阵,特斯拉/合资/自主品牌一场混战!

网传小鹏G6降本,属实吗?小鹏高管回应了

就在刚刚,鸿蒙智行针对懂车帝发布的辅助驾驶实测视频,统一作出回应:“已看到某平台所谓‘测试’,不予置评。”

在2026款哈弗大狗发布会现场,用户小西西就来挑战魏总了,最终用时1分50秒的时间,完成了新的中网快拆快装。成功挑战之后,小西西也是如愿以偿见到了魏总。

30万级纯电大六座:昊铂HL与理想i8,谁能定义家庭出行新标准?

【E汽车】零跑B01正式上市 官方指导价8.98-11.98万元

特斯拉公开电池寿命衰减报告。电车电池容量衰减到80%以后,有几个致命缺陷会暴露出来。

东风猛士M817放大招!混动系统900小时狂虐无故障,问鼎可靠性之王!

豪华纯电价值之选 一汽奥迪Q6L e-tron家族开启预售

“露营神车”BJ40增程,露营圈六边形战士

比亚迪携手“中国足球小将”征战2034杯

20万预算想买轿跑?25款昊铂GT给你全场景满足!

【E汽车】销量新引擎 零跑B01正式上市 售价8.98-11.98万元

豪华新章,由一汽奥迪 A5L 五维进化开启

捷途山海L7 PLUS配1.5T插混,如理想般舒适,家用性价比之选?

比亚迪上半年累计销量近214.6万辆,继续领跑全球汽车市场,也是全球唯一一家上半年销量超200万的中国车企。

比亚迪为智能泊车安全兜底!腾势N9驾控OTA重磅升级