“揭秘赌王”安徽的三把牌。

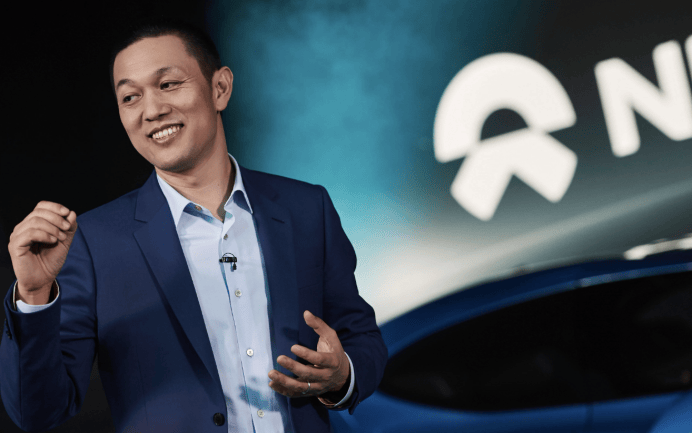

“在安徽,造一辆车光是物流费能省四、五千元!”蔚来汽车CEO李斌在2021年这句看似随口的感叹,给行业“洗了回脑”。他明明白白地告诉大家,“要做汽车,就去安徽”。

安徽救过蔚来的命,因此有很多人认为李斌在为“救命恩人”吹牛,但实际上,李斌在网上对安徽的夸奖,可能还是谦虚了。因为安徽,现在真的是汽车行业的天堂。

2020年,安徽的新能源汽车产量还只有10.5万辆,然而就在短短5年后,一个震撼的消息传来——今年上半年,安徽以73.09万辆的新能源汽车产量,以及149.95万辆的汽车产量、46.1万辆的出口量,全面超越广东登顶中国汽车第一省,并以三项第一成为稳稳的中国造车一哥。

这个曾经被贴上“江苏小弟”、“长三角配角”、“农业大省”标签的内陆省份,如何完成这场看似不可能的“弯道超车”?答案藏在三个跨度半个世纪的“赌局”里。

第一局:风投破局

时间回溯到1969年,那是个连吃饱饭都成问题的特殊年代,国家决定把包括中国科技大学在内的13所北京高校外迁地方,也就是所谓的“京校外迁”事件。

中国科技大学这所顶尖学府,先后被河南、湖北婉拒,成了没人敢接的“烫手山芋”——养一所大学,对当时任何地方都是沉重的负担。轮到安徽时,合肥站了出来,说了句实在话:“安徽人民即使不吃不喝,也要保住中国的科学苗子!”

这不是什么豪言壮语,更像是一个农业大省在困境中咬牙做出的长远打算。把中科大留在合肥,当时看来像是一场“赔本买卖”,谁也没想到,这颗无心插下的柳枝,日后会长成参天大树,成了合肥乃至安徽科技创新的源头活水,也成了几十年后招商引资时一块分量十足的金字招牌。

时间快进到2007年,合肥确立了“工业立市”的战略,光有大学不够,得找产业突破口。这时,京东方进入了视野。这家做液晶面板的企业,当时正深陷巨亏,十几亿的亏损额让许多地方望而却步。全球次贷危机阴云笼罩,国外巨头又在拼命降价打压,风险之大可想而知。

此时,合肥却做了一件让外界直呼“疯了”的事:拿出全市五分之一的财政收入,总共60亿元,并以其它方式为起筹措115亿元,硬是拖了底,把京东方第6代TFT-LCD液晶面板线项目拉进了合肥。

这笔钱,对当时财政收入才300亿的合肥来说,几乎是倾其所有。支持的理由听起来很朴素,合肥的家电产业像长虹、海尔、荣事达已经有了一定规模,但缺核心部件,根基不稳。京东方做面板,正好能补上彩电产业链的上游环节,本地有需求,风险就相对可控。

结果证明,这次险棋走对了。京东方不仅在合肥“活”了过来,还带动了彩虹、康宁、三利谱等一大批上下游企业聚集,硬生生在合肥造出了一个千亿级的“屏”产业。后来京东方的8.5代线、全球首条10.5代线也陆续在合肥建成投产,合肥成了名副其实的“中国屏都”。

时间再跳到2020年初,新能源汽车赛道风起云涌,但明星企业蔚来却走到了悬崖边。资金链紧绷,股价暴跌,濒临破产退市。焦头烂额的李斌四处寻找融资救命,据说已经谈了18个城市都没能敲定。

合肥成了他最后的希望,是第19站。

当时的蔚来,在外界看来就像个随时会熄灭的火苗,质疑声很大。最核心的争议在于,拿纳税人的钱去赌一个“PPT造车”的新势力,值吗?但合肥看问题的角度不太一样。他们组织了专业团队,委托顶尖专家做了详细论证,研究了蔚来的技术、供应链和市场前景,还特别关注了国家层面对智能电动汽车和换电模式的支持导向。

经过周密评估,合肥市建设投资控股集团等几家国资平台,果断向蔚来投了70亿人民币。

这笔“救命钱”投下去,效果立竿见影。蔚来迅速走出ICU,销量和股价一路飙升。有投资人后来算过账,合肥入股时的成本折算成上市公司股价,每股不到3美元,短短半年账面浮盈就超千亿,这数字甚至接近合肥2019年全年的财政收入。

更重要的是,蔚来在合肥扎根,就像当年京东方一样,迅速吸引了2800多家配套企业聚集,一个庞大的新能源汽车产业集群在合肥快速成型,成为安徽汽车产业后来登顶全国的重要基石。

这三个跨越半个世纪的案例——接收被拒的中科大、力挺巨亏的京东方、抄底濒危的蔚来,清晰地勾勒出安徽(合肥)在风投破局上的独特“打法”:别人犹豫观望时,他们敢于伸手接住那些暂时不被看好的“弃子”或“险牌”。

一旦经过深入研判认准了方向,安徽便敢于集中资源、下重注“抄底”。这种眼光和胆识,不是靠运气,而是基于对自身需求、产业趋势和国家导向的深刻理解,以及那份“该出手时就出手”的果决。

第二局:坚定跟注

眼光独到,心态不行,在新能源这场“牌局”上很难走到最后。最典型的例子是南京,其投资拜腾汽车,但因拜腾中期表现不理想而撤资,最后拜腾被理想收购,核心技术被理想采纳,最后一炮而红。

因为敢跟注,安徽才有了如今的“造车一哥”成绩。

早在上世纪60年代,安徽生产的第一辆汽车就出自江淮之手。这家企业早年以商用车见长,在客车和轻型卡车领域打下了扎实的基础。但面对新世纪汽车产业的深刻变革,尤其是国家开始大力推动发展方式转变、鼓励新能源汽车的背景下,江淮汽车没有固守原有的优势领域。

从2002年起,它就积极响应国家的号召,开始投入力量研发新能源汽车技术。这需要很大的决心,因为当时新能源技术路线不明朗,市场几乎为零,投入巨大且回报遥遥无期。它选择与合肥工业大学以及本地一些核心零部件企业紧密合作,持续攻关核心技术。这份坚持在2011年看到了初步成果——那一年,585辆江淮纯电动同悦轿车进入了私家车市场,

这在全国范围内也是开创性的,是纯电动轿车第一次规范地投放私人消费市场。这份在技术无人区里的长期投入和耐心等待,为安徽新能源汽车产业从无到有,默默铺下了第一块基石。

这种“看准了就搜哈”的坚决,不仅体现在企业层面,也深深烙印在地方治理的行动中——长丰县的故事就是一个缩影。

这个曾经的国家级贫困县,在寻求发展的路上,敏锐地捕捉到了新能源汽车产业崛起的时代机遇。他们决定把发展新能源汽车作为县域经济翻身的突破口,并且展现出令人惊讶的执行力。

最能说明问题的,就是他们与比亚迪的合作。2021年7月,比亚迪决定在长丰县下塘镇建设合肥基地。从双方开始谈判到最终签约,只用了23天;从签约完毕到项目正式开工建设,仅仅用了42天;而从破土动工到第一辆整车正式下线,只用了10个月。

这种速度,被业内称为“合肥速度”。

速度背后,远不是简单的“赶工期”能解释的。它反映的是长丰县乃至整个合肥市上下齐心、全力支持发展新能源汽车产业的决心。县里成立了专门的工作专班,在土地、审批、配套等关键要素上提供强力保障,真正做到了“要素跟着项目走,服务围绕项目转”。

长丰县副县长郑斌后来总结道,他们就是敏锐地捕捉到了产业变革的“时代风口”,然后主动作为,果断布局,才把风口转化成了推动区域发展的强劲动力。如今,比亚迪合肥基地已经成为其全球最大的生产基地,被称为“合肥超级工厂”,不仅自身年产值有望达到近2000亿元,更带动了上下游产业链超3000亿元的产值。

如果说江淮的坚持代表了一个企业的定力,长丰的速度代表了一个县域的决心,那么到了2023年前后,安徽则将这种“坚定”提升到了前所未有的战略高度——全省ALL IN。

这一年,安徽做了一个极其重要的决定:把汽车产业,尤其是新能源汽车,定位为全省的“首位产业”。这不是一个简单的口号。为了确保这个战略能真正落地,省里成立了高规格的领导小组,由省委、省政府的主要负责同志亲自担任组长,高位推动。

更关键的是,他们把这个决心写进了法律——出台了《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》,这是全国第一部专门针对新能源汽车产业的省级法规。用立法来保障一个产业的发展方向,这在全国都是罕见的,充分表明了安徽在这个赛道上“押上身家、绝不回头”的态度。

围绕这个“首位产业”,全省的资源开始系统性地聚集:省级层面统筹设立了规模超过200亿元的新能源汽车主题基金,带动社会资本投入超过800亿元,形成了强大的资金支持网络。同时,全省的产业布局也进行了深度优化,不再是各自为战,而是形成了“合肥—芜湖双核联动”,其他城市多点支撑、错位发展的清晰格局。

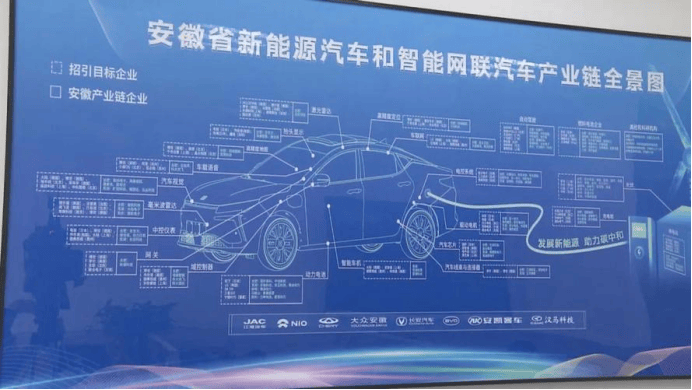

合肥依托国家试点政策,汇聚了众多知名品牌,致力于打造“新能源汽车之都”;芜湖则依托奇瑞等自主品牌,聚焦整车出口和动力电池,建设自主品牌集聚区。安庆、宣城、滁州、马鞍山等地则根据自身优势,发展起“三电”、智能网联、轻量化材料等特色零部件产业集群,力求在全省范围内构建起一个涵盖研发、制造、销售、后市场乃至回收利用的完整汽车产业生态链。

安徽在造车路上的狂奔,源于其“只要看准就下手无情”。对于安徽而言,梭哈汽车产业不是一时兴起的豪赌,而是层层递进、步步为营的战略定力,是认准方向后,调动一切资源、排除一切干扰、坚定不移走下去的全省共识与行动。

第三局:扎实开牌

即使有眼光,有魄力,很多“赌王”也会翻车。但从上述案例可见,安徽一直在赢。这实际说明,安徽并不只靠运气,其赌王本质,是“棋手”——无论是预判还是梭哈,都是建立在研究了无数张棋谱的苦功上。

回头开头,为什么蔚来李斌说“安徽造车更省钱”?背后靠的就是安徽各地市紧密配合,用短短几年就形成了“3小时产业圈”,一辆车从零件到组装,在安徽不用跑远路就能搞定。

比如合肥的工厂负责生产芯片和软件系统,相当于车的“大脑”;往东140公里到芜湖,提供动力电池这个“心脏”;再往西200多公里到阜阳,车身结构、电机、轴承这些“身体”部件也都齐了。这种布局不是巧合,而是安徽各地市根据自身优势自然分工的结果,把零部件的半径压缩在3小时车程内,不仅物流成本降了,响应速度也快。

台上一分钟,安徽靠的是台下十年功。

最近奇瑞的“加班”案例就很能说明问题——安徽一直以来,靠的就是肯干,比多人多干,以及比别人先干。从奇瑞的过去来看,它是国内首家自研发动机的汽车公司,“芜湖的第一根桩”在网络上已经被说到“包浆”。

而从现在分析,芜湖的智界超级工厂更个典型,在这座83万平方米的园区里,造车节奏快得惊人——平均每分钟就有一台车下线。冲压车间全自动化操作,零件误差压到±0.5毫米,精度堪比飞机部件;焊装车间600多台机器人协同工作,焊接点合格率100%;涂装车间每分钟完成一辆车身喷涂;总装线上每台车要过1500多项检测。

这座工厂由奇瑞和华为联手打造,不只是造车快,更是把智能制造的“质”提了上去。它生产的智界S7、R7等车型,成了安徽从“制造”转向“智造”的一张名片,也印证出了安徽人“肯干敢拼”的智慧。

有文说

回看安徽这一路,从当初咬牙接下别人不要的中科大,到倾尽财力押注深陷困境的京东方,再到关键时刻出手拉蔚来一把——这些看似冒险的“赌注”,背后其实都藏着一种沉得下来的眼光。它不只是一时的胆大,更是一种看得准、认得住、做得实的能耐。

说它“识”,是识得清自己的位置。安徽明白,论先天条件,它比不了沿海的便利,也拼不过政策的倾斜,但它懂得借力,借中科大积累人才的家底,借长三角的产业东风,更借国家推动转型的大势。说它“胆”,是担得起那份不确定性。投蔚来那会儿,质疑声不是没有。拿大笔财政资金去支持一个当时看起来摇摇欲坠的新造车企业,压力可想而知。但安徽的决策不是脑袋一热,而是基于扎扎实实的调研、对技术路线的判断和对产业缺口的把握。

安徽的故事给所有追赶者提了个醒:发展路上,敢“赌”不是目的,能“成”才是关键。而能“成”的根本,从来不是运气,是那份扎根现实、着眼长远、该出手时就稳稳出手的胆识,以及务实肯干的态度。

两者合一,才是安徽从牌桌边缘走到舞台中央的底牌。(汽车有文化 欧阳/文)

吉利银河A7品鉴试驾会激情上演,贵阳迎来电混家轿颠覆者

家人们,听说2025款五菱缤果,是年轻人的真香之选?今天来店里看看,究竟怎么样~

汽车的哪些创新设计属于鸡肋,又有哪些设计单纯为了吸引眼球?

坦客联盟携全新坦克500开启西藏山南科考,从拉萨出发,经日托寺、亚桑寺、雅拉香布冰川等,返回拉萨。经历5000米高海拔薄冰路、泥泞路、暗河湿地等险途,坦克500凭越野、舒适、智驾能力稳定前行,还兼科考车、保障车功能,顺利完成科考需求。它获得藏区与科考人员认可,既助力高原科研,也适......

全新揽境,五代EA888的它,还能否撑起燃油SUV的半壁江山#一汽大众#全新揽境#燃油SUV

8月22日,岚图汽车携手央视新闻《顶级实验室》,通过线上直播形式正式发布了岚海智混技术。这一项融合了全域800V高压系统、全温域5C超充、63kWh超大电池于一体的智能混动技术,重新定义了混动技术的天花板,实现中国新能源汽车在混动领域的重大技术突破。

现在买车居然都可以像买个吃的一样方便了?

都有ESP,为何便宜车的稳定性仍不如贵点的车?

很多人都知道,开车去杭州萧山机场的停车费真不便宜。 不少老江湖已经换了玩法:使用手机里笨鸟停车,预约萧山机场周边正规停车场,只需每天18元左右。这些停车点距离航站楼仅1-3公里左右,提供24小时接送服务,车场还24小时监控。

最新工信部新车目录显示,全新仰望U9拥有四电机3019匹马力! 车还没量产上市,海外就有电车大佬坐不住了。Mate Rimac,直接对仰望U9提出质疑,“仰望的3000匹马力根本不可能!”。

东风集团宣布退市,一盘下了7年的棋?

被低估的极狐T1:比埃安UT多的20mm轴距藏着什么秘密?

岚图秀肌肉

每年一到七八月,家里就像开了“暑期作战指挥部”。孩子嚷嚷要去海边捡贝壳,爸妈想去山里避暑,你既得安排行程,又要操心吃住,最头疼的还是——这次全家总动员的亲子游,你的车能不能Hold住?

代驾司机驾车撞倒2名骑车女生,事故造成两人死亡

华望项目是广汽“番禺行动”改革的重要一环,要破釜沉舟、背水一战。

#总有一抹红守护千万家 #红旗 H5 玄影版 11.98 万起,加量不加价

你们会买理想i8吗

“我们的篮球”第四季川皖赣战区总决赛激战收官,吉利缤越燃情助阵!

现在买车,说白了就是找一个能帮你“分担日常”的靠谱伙伴。尤其是对年轻家庭或者正在打拼的创业人来说,车已经不只是代步工具,而是每天参与你生活的“隐形助手”。