特斯拉的事件,在刚结束的上海车展达到了高潮。针对特斯拉“事故”的原因分析,无数大V,KOL在网上都有了分析,其实网上的很多分析都是浪费时间。而我们也凑了波热度,请到了电子稳定系统工程师进行了很浅显的分析,纸上谈兵终觉浅,我们还计划在这周去找到一台Model3,进行实测。不能爽约,测试结果来了。01 iBooster 失效,导致踏板力过大,无法踩下;

02 ABS 制动干预不正常,过早干预导致减速度过低;

03 ABS比AEB早比FCW早,这是特斯拉完全无法理解的功能逻辑;

针对这几个可能性,我们在第一期视频后也进行了深入的讨论和研究。

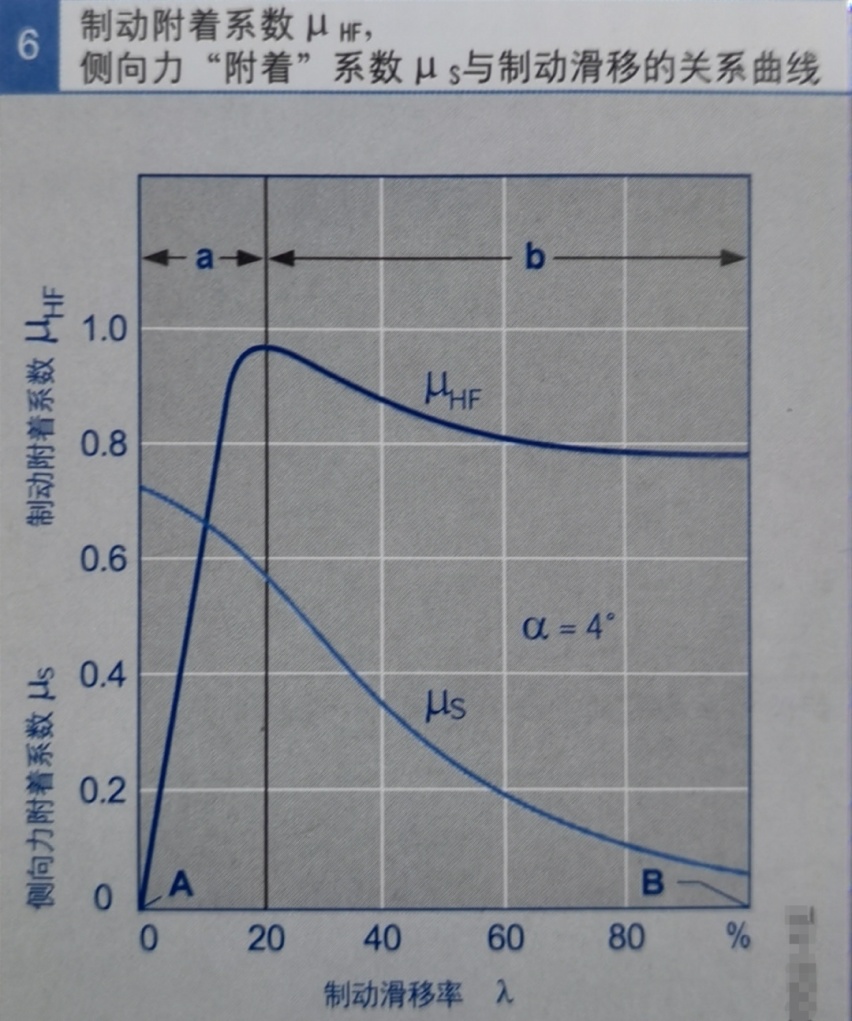

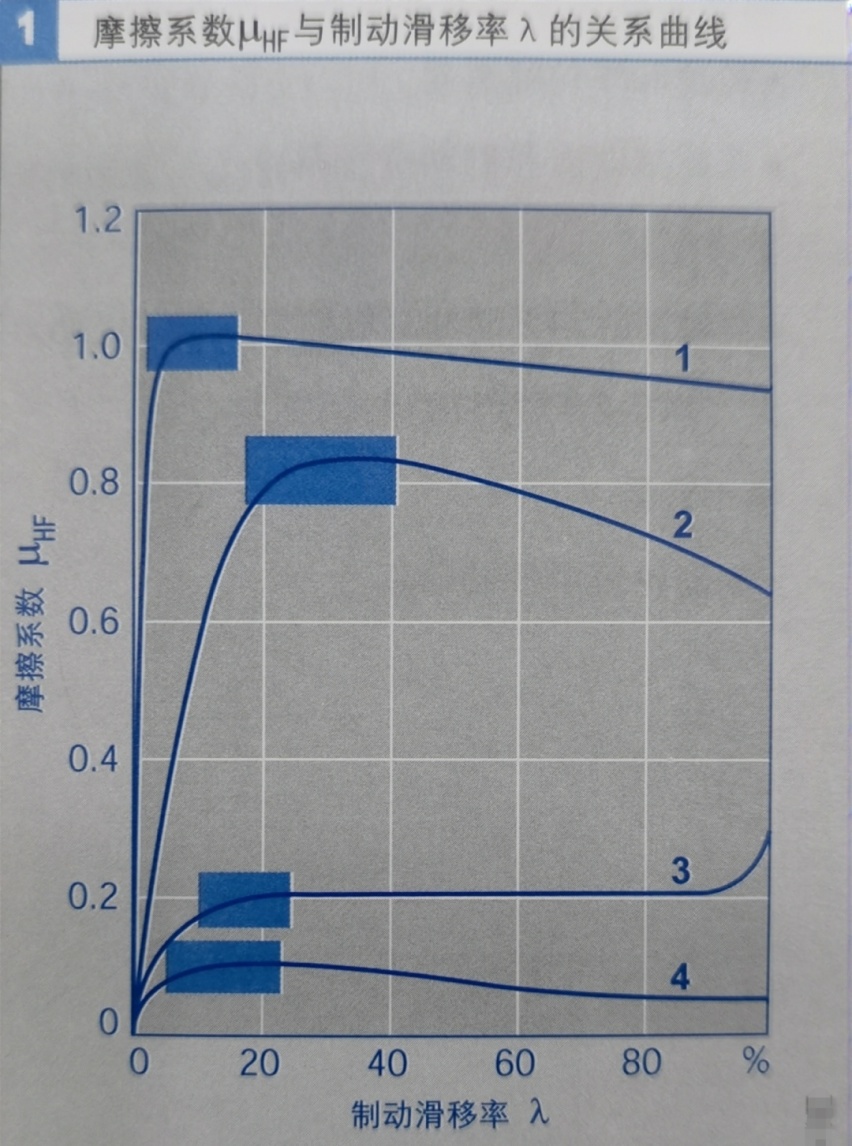

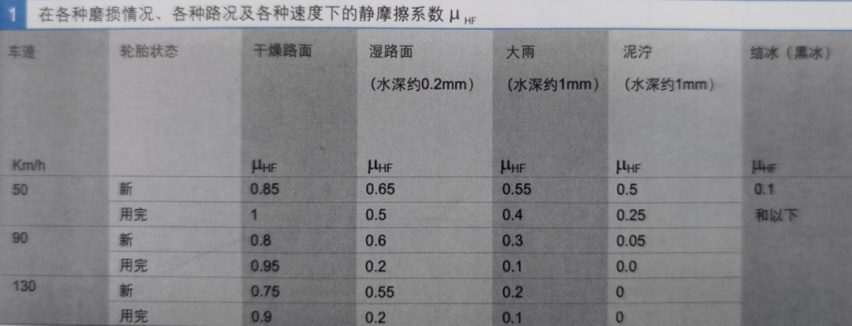

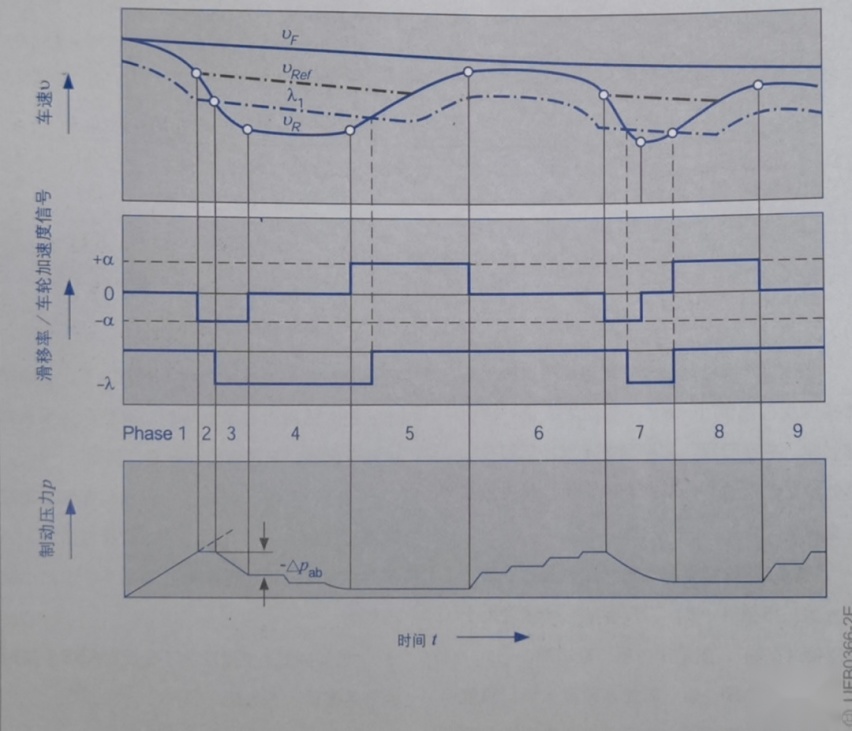

基于这三个思路,也查阅了相关的法规,如VDA-360:其中针对电子助力器的设计要求,是非常之高的,为了达到ASIL D的功能安全等级,电子助力器在硬件/软件设计期间,会考虑到相当多的场景和交互,对于其失效场景有着极其严格的限制。我们可以认为,电子助力器失效的情况,发生概率极低,而且上期视频也说了,既然AEB已经触发,系统失效的情况应该可以排除。因为AEB作为ADAS功能甚至整车功能的金字塔顶端,但凡iBooster或者ESP甚至其对手件出现失效,AEB都是会被降级不能触发的。另外我们回顾历史,关于iBooster失效/故障的历史事件:本田CRV的故障是因为iBooster其中的一个标定参数,门限过于敏感,导致在复杂用车场景下鲁棒性不足,容易触发其降级(此降级非硬件故障或软件设计故障),在博世更新软件后至现在也未发生问题。理想one的单例失效,是因为ECU控制器的流水线操作工失误,导致硬件故障。而特斯拉的问题,虽然现在“事故”很多,但是有明确指向iBooster失效导致撞车的,一次实锤的证据都没有。因为车辆条件和借用时间的限制,我们在一整个下午的测试过程中并没有发现iBooster的任何可疑问题(主观测试),这需要结合数据和长久日积月累才可能发现问题,故此环节作为追踪项。第二个问题,ABS 制动干预不正常,过早干预导致减速度过低。我们在测试Model3期间,确实发生了。ABS 全称 Anti-Lock brake system,顾名思义,就是防止驾驶员在踩下制动踏板,因制动力过大导致车轮抱死的功能。我们不希望车轮抱死,除了公知的,车轮抱死后,车辆会失控外,具体原因是什么?这是一张最简单的,均一柏油路面的车轮滑移率((车轮线速度-实际车速)/实际车速的绝对值),与制动附着系数的关系图。当车辆匀速行驶时,车轮线速度=实际车速,那么这时候的滑移率可以理解为0%,若车辆在行驶途中,车轮突然抱死,车轮线速度为0,那么此时的滑移率为100%。我们可以从图中看到,在紧急制动时,20%左右的滑移率,纵向的附着系数到达了定点,这也意味着,ABS的介入可以将轮胎与地面的抓地力效能,发挥到最大。同时,我们也可以看到,轮胎侧向力附着系数,是随着轮滑移的增加而减少的,当车轮抱死时,车轮同时也失去了侧向力也就是转向的能力。所以我们认知的,如果车辆没有ABS,车轮抱死后,车辆会失控的理解是完全正确的。如果真有这么简单,那么现今的ABS逻辑,不会这么复杂,因为车辆行驶的工况,路面是多样的。除了城市里正常铺装的柏油/水泥路面外,还会下雨下雪结冰,南方可能还会遇到砂石路,北方冬天会遇到松软的积雪路,甚至还会遇到,柏油路上突然出现的一滩机油等....上图就是,不同路面状况,纵向摩擦系数和轮滑移率的关系曲线:不同的路面,需要控制的目标滑移率完全是不同的,在柏油高速公路,我们的目标是保持滑移率在10%左右,达到最优的制动性能,在水泥路,就增加到20%左右,在松软雪面,我们希望也控制在20%左右(虽然完全抱死,车轮会因为堆砌效应,达到最佳的制动性能,但是此时车轮失去了转向能力,故不能将滑移率控制在最大),到了冰面,我们又会希望车轮能有一定的转向能力,轮滑移在20%左右。因为考虑到不同轮胎的特性不同,每个车型的基础制动设计,制动时质量转移大小是不一样的,所以每台车型都需要经历至少2夏1冬的周期去进行标定优化。但是万变是不离其宗,基本思路是一样的。顺带一提,赛车的ABS,因为场景更局限,仅在赛道驾驶即可,其实是比民用车的简单。那么有了这样的一个前提,我们在制动的过程中如何去控制车轮的滑移呢?或者说ABS的干预是如何工作的呢?图片展示的是非常经典的ABS过程期间,车轮端制动压力的变化和车轮轮速的变化。我们可以看到,在初始1时刻,随着制动压力的提高,真实车速VF逐渐降低,车轮VR产生了一个滑移率越来越大的趋势。

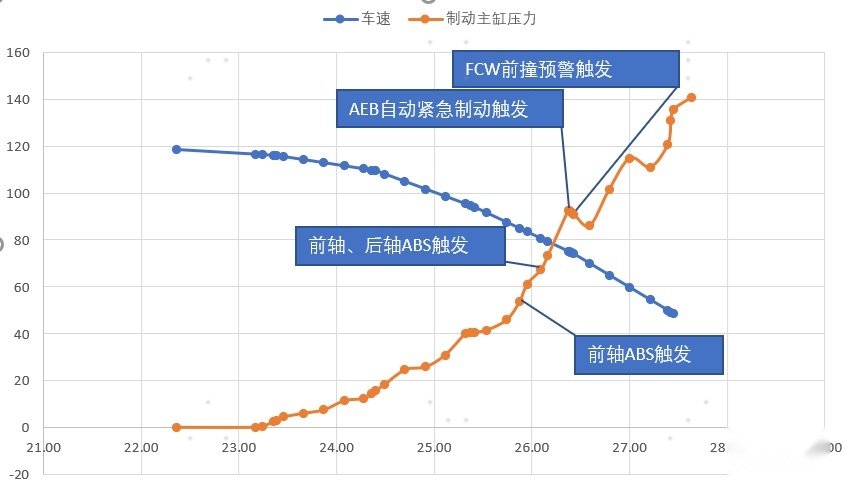

进入2时刻时,ABS开始干预,对卡钳的制动压力进行保压,禁止了更大的制动压力产生,而此时车轮VR继续保持了滑移增大的趋势。故到了3时刻,ABS开始对车轮的制动压力进行干预,降低了制动压力。所以此时车轮VR的滑移增大趋势,被减缓了。到第4时刻,ABS缓慢降低了车轮端的制动压力,车轮VR的滑移率控制在了比较合理的区间。至第5时刻,因为“降低”的制动压力,车轮的滑移产生恢复的趋势,如上解释,恢复的滑移导致制动效率开始降低。到了第6时刻,ABS开始增加车轮的制动力。这6个时刻,形成了ABS工作的基本循环,即:减压,保压,增压,保压,增压,减压。另外ABS监控循环是在1秒的200分之1秒内,即5ms的周期,进行这些动作。有踩出ABS的同学可能深有体会,即踏板在进行高频的震动,这就是ABS工作的状态。我可以毫不夸张的保证,正是ABS的存在,它让每个普通驾驶者,都能充分发挥轮胎与地面最大的效率,并大大胜出世界上最优秀的赛车手(人工ABS)!故事很美好,但是,他也有局限性:正是民用车复杂的使用工况,需要对其针对各种不同复杂的路面,进行一系列的标定优化。在每种不同的路面,需要ABS对其进行识别,并作出对应的不同轮滑移控制目标。以上只是针对ABS性能的部分性能测试标准,涵盖了:有了上述的科普,方便了我们对特斯拉制动问题的分析,回到特斯拉的问题分析方向:ABS 制动干预不正常,过早干预导致减速度过低。确实从特斯拉事故回放来看,在前,后轴触发ABS时,车辆减速度仅为0.63g,而事发国道为铺装良好的柏油路面,0.63g的减速度显然是太低了。从这个角度出发,针对性为Model3设计了如下的测试:我们特意找了一条高速柏油路面,并且中间有一段约2cm落差的桥接,意在测试ABS过程中,车轮滚动至桥接时,滑移过大导致ABS减压,再回到路面后增压恢复减速度的工况。测试证明,在铺装良好的路面进行紧急制动,Model3的减速度大小,和减速度恢复都是令人满意的,和我们同期对标的宝马3系(G25)和另一台也配备iBooster+ESP hev的自主品牌BEV车型表现没有明显差别。洒水环氧地坪,因为条件有限,没来得及进行测试,作为一个开口点。

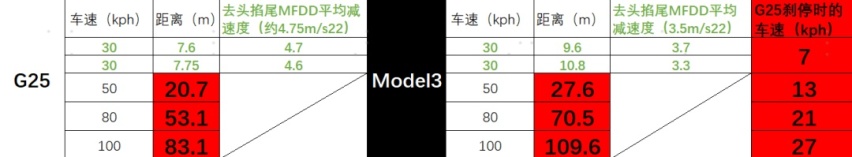

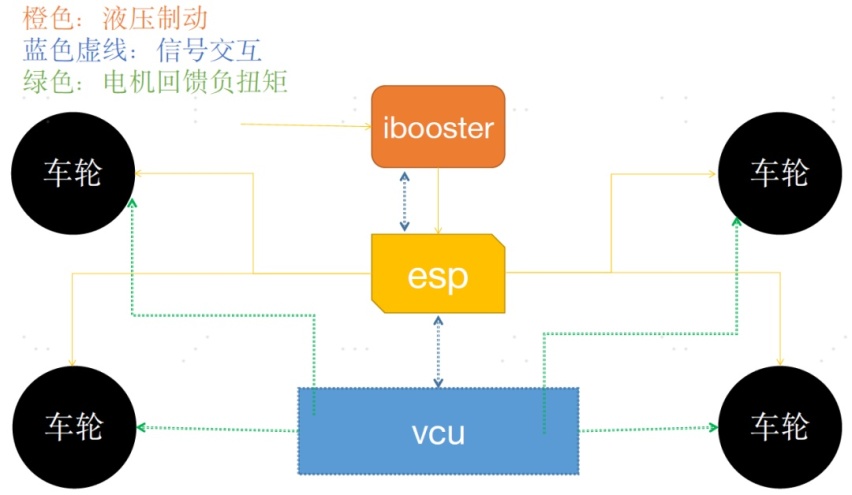

拉胯的是,估算约0.5-0.7 mue的非均一水泥浮土路面测试,特斯拉的表现让我们大跌眼镜。经过2次对比,在车轮宽度一致且轮胎规格更高的情况下(Model3为米其林PS4, G25为固特异 Eagle F1),30kph的制动距离我们同期对标的宝马3系(G25)多出许多许多,另外还有一台不愿透露姓名的国产BEV车型也加入了测试(因未上市不可公布数据,但是测试结果与G25是接近的)....因为时间和条件有限,且我们没有车辆的DBC,所以无法拿出客观的曲线对比,但这也难不倒我们:用相同的车速,在同一制动点开始全力制动,测量制动距离。我们基于MFDD的方式,推出估算的平均减速度,以此减速度推出50/80/100kph车速时的制动距离的差距,这仅仅是基于两次30kph测试的平均结果,一定会由于路面,轮胎等因素与真实情况产生一定偏差,但是结果趋势还是可以可见一斑:大家都知道,能量=1/2*m*v^2,当随着车速的提高,动能是以车速的平方增加的,所以需要制动的距离也是成几何级数的增长。从客观慢镜头回放也可以看出,宝马G25在紧急制动时,车轮可以明显看到有一个滑移控制的过程,而Model3的轮滑移一直保持在一个很高的水平。回想之前的解释,过高的轮滑移其实是会导致最佳的制动效能无法发挥的。而主观的驾驶感受亦可证明,马3系(G25)和另一台也配备iBooster+ESP hev的自主品牌BEV车型在这种路面制动时,减速度的建立和保持,保持在稳定且持续的状态,直至车辆静止。而Model3在第一脚制动下去后,会有一个明显的减速度丢失的感觉(换言之就是丧失了制动力),在0.5秒后车辆才会重新有了明显制动的感觉,并且在整段制动过程中,无论是驾驶者还是旁边的乘客,都能明显感觉到整体减速度不如宝马3。这其中,我们着重分析了ABS的原因,还有一点不可忽视但也无法分析的就是,在ABS过程中,VCU对驱动轮的控制是怎么样的。如上个视频解释的,VCU在检测到车轮产生滑移时,应该会退出负扭矩的滑行能量回收,因为这会导致车轮滑移率的增加。我们希望的是电机能够将此时的负扭矩变成0扭矩,甚至提高轮端扭矩至很小的正扭矩,如轮端50nm的大小,帮助轮滑移的快速恢复。结合主观感受的踩下踏板后的减速度突然丢失,是否与此时VCU输出的正扭矩过大(比如大于200nm?)有关?综上所述,特斯拉的数据完全不足以支撑,Model3在事故发生时,是完全没有问题的。所以是否也是,特斯拉不敢公布当时车轮轮速和电机真实扭矩的一个原因吗?回到事件本身我们是否可以猜测,河南的事件,是否有可能,在驾驶员踩下制动后,因为路面有了比较脏的表面,导致了ABS的触发,而Model3的粗糙路面制动性能,又无法提供足够的减速度。也许车速过高导致碰撞无法避免是一个不争的事实,如果Model3在针对复杂路面的ABS性能能够得到更好的优化,也许发生碰撞的车速,也会降低很多。我们也在网上看到了很多视频,比如海南的事件,带水的环氧地坪事件,我们分析总结的结论是:事件的共性都发生在路面附着力不够理想,而ABS干预会让驾驶员感觉制动踏板很硬,同时车辆的减速度建立不够理想,会让驾驶员有一种刹车踩不下去,刹车失灵的错觉。而第三个点:ABS比AEB早比FCW早。至今,还是一个未解之谜,这个谜,只有特斯拉自己,才清楚。当然,已经有用Model3的车主看到这条视频,也不必过分紧张。