我从2014年开始不断试驾市面上的车型,特别能理解题目中的疑问。辅助驾驶被认为“鸡肋”,很大程度要归因于早年间,辅助驾驶/主动安全功能存在以下使用痛点:

功能维度不广,触发条件苛刻

以AEB自动紧急制动为例,有些车型能识别行人却无法识别非机动车,且受车速、场景复杂度限制。再比如自动泊车,很多时候都不能识别出用户想停的车位,以至被车主弃用。

作用边界模糊,时常误触发或漏触发

就拿L2级别的单车道辅助驾驶来说,一旦遇到车道线不清晰或侵略性并线,系统就容易频繁退出,或毫无反应,以至于开着辅助驾驶比不开还累心。此外,有时车企做AEB标定,受限于新车上市节奏等因素,往往只能针对测试机构的项目做针对性优化,从而导致实际用车中可能存在的漏触发现象。

聊完痛点,我们再看看现在辅助驾驶和主动安全的发展情况。

近年来车企在往两个方向发力。以新势力为主,探索ADAS的场景广度,从高速到城市,通过感知冗余和更高的算力,追求让车主“放开方向盘”。新势力的做法很合先锋性消费者的口味,这类人群有尝鲜的冲劲,对风险有更高的承受阈值,愿意为高阶ADAS带来的高价格买单。

另一个方向,则是基础盘更大、面对更广大普通消费者的传统车企,单一市场年销量动辄上百万,全球年销甚至上千万,他们更希望将现有的单车道ADAS体验纵深打磨好,让主动安全渗透更多的驾驶场景,做到可感、可用、可信赖,毕竟大部分普通人的需求并不激进,稳定可靠才是根本。

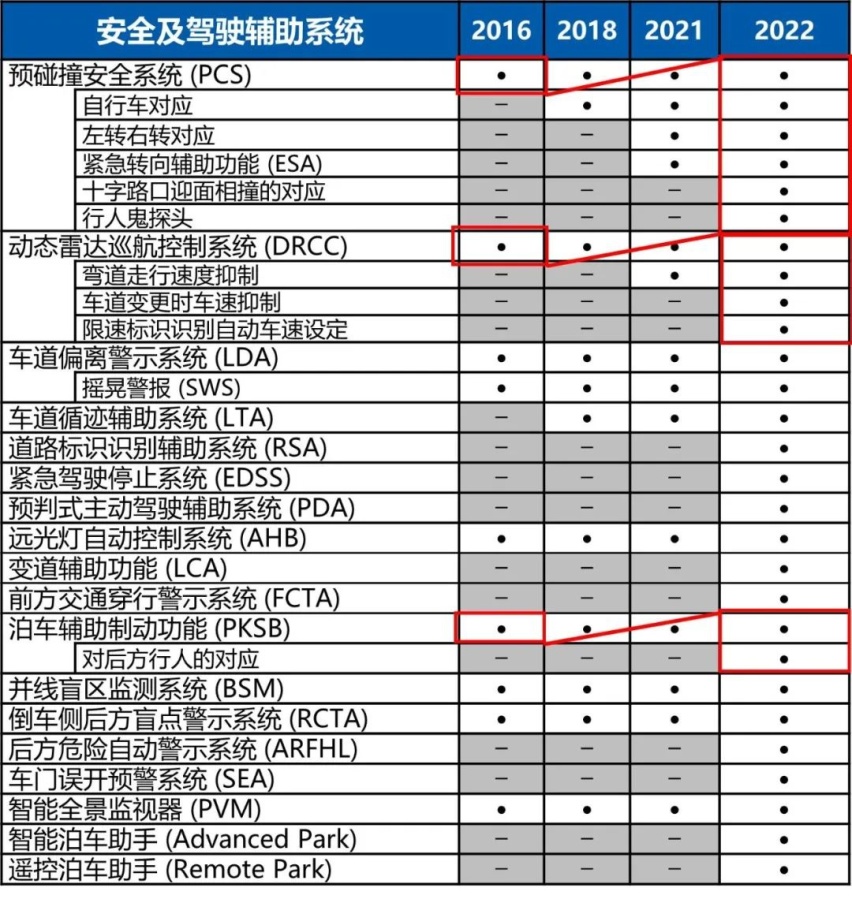

上面这张表,总结的是丰田近些年辅助驾驶和主动安全功能的演进历程,很明显可以看到功能维度的拓宽,仅2022年新增的项目就包括道路标识识别、紧急驾驶停止、预判式主动驾驶辅助、变道辅助、前方交通穿行警示、后方危险自动警示、车门误开预警、智能泊车、遥控泊车。

红色框是我画的,表示的是单一场景下体验纵深的加强。比如与碰撞安全PCS,丰田近几年逐步增加了对自行车、夜间行人、左右转向、紧急转向、十字路口对向、行人鬼探头这些场景的应对能力。换句话说,以前你开车可能觉得自动刹车鸡肋,现在不一样了,车辆可以在更多道路、更复杂的环境中帮你踩一脚。

这种体验纵深的加强,不光表现在场景维度,也涉及到作动效果。没错哈,同样触发了自动刹车,不同车型的给到人的感觉也有差异。我曾在试验场里面反复测试搭载PCS预碰撞安全系统的丰田bZ4X,每次车辆都能准确停在距离行人约1.5米处。其他两辆车,一辆刹停间距在2.5米,另外一辆不太稳定,时远时近,或者概率性的漏触发,必须人为干预躲避。

除了刹停间距,丰田的PCS在作动过程中,可以明确地给到阶段性干预,你会先听到警报,然后系统以较轻的力度减速,当距离很近时,如果还不踩刹车,系统才会加大制动力度直到刹停,整个刹车的过程也是比较线性的。除了体感,PCS也做到了比较宽的触发阈值,车速在60km/h以内都能比较稳定地实现,作动边界更是高达180km/h,较高车速下也能应对鬼探头。

另一个细节场景,对应的是丰田的PDA预判式主动驾驶辅助。有时候新手司机不容易掌握横向间距,或者开车时注意力不集中,容易剐蹭侵占车道的行人或车辆。PDA的作用是,通过传感器实时测量前方物体的侵入程度,如果有发生剐蹭的可能,就会自动微调方向盘避开。PDA有明确的触发条件,一是车道线足够清晰,二是前方车辆或行人压到了车道线。实际体验中,PDA的作动并不像PCS那样强烈,系统触发时预留了足够的距离,因此方向盘的调节幅度很小,正好可以绕开侵入者,整个过程乘客端很难察觉。

相比自动刹车、自动躲车,自动泊车恐怕是人们印象中最尴尬的存在了。因为早年间自动泊车普遍采用超声波雷达的方案,这就是为什么很多时候自动泊车不仅失败率高,就算成功了,停得也是歪七扭八——因为车辆不是按照车位线停的,而是按照旁边车的姿势来停的。

不过随着技术发展,视觉+超声波雷达已经成为行业的主流,丰田的智能泊车就是这条路线,大大提升了泊车的成功率。你可以在中控屏幕上选择车头泊入还是车尾泊入,还支持侧方位泊入泊出。体验过程中,丰田的智能泊车速度比老司机还是稍慢一点,整体效率高于行业平均水平。比较出彩的是,停好后车辆还会通过4颗摄像头实时演算,在屏幕上流转显示停车效果,某些极端场景下,就省得车主下车再检查一遍了。如果说早年自动泊车是真·鸡肋,丰田这套我认为已经可以应对大部分场景(如小区、公司、商超)。

车企不仅提升了自动泊车的成功率和效率,还融入了主动安全。丰田的PKSB泊车辅助制动,在2016年就融合了自动刹车,并在去年衍生出对后方行人的探测与制动能力。

聊完主动安全,再来看辅助驾驶。翻配置表的话,你会发现,现阶段几乎所有车企都只能老老实实标明自家ADAS技术处于L2级,那是因为L3的责任主体会转移到车企。而对于大多数普通人而言,单车道的L2辅助驾驶就已经可以大大节省长途驾驶体力消耗了,关键是车企要打磨好以下几个关键场景:

应对前车加塞时的感知和车速控制能力,不然容易惊出一身冷汗

前车驶离车道后的本车提速能力,慢了司机也着急

夜间车道居中保持能力,严重影响安全

人车共驾交互,包括注意力监测、人工变道恢复保持等

站在2023年,当下传统车企的单车道辅助驾驶能力都还是不错的。至少在使用bZ4X的T-Pilot过程中,无论测试场地的完美车道线,还是社会路上繁杂的车流、时断时续的车道线,车辆都能很好地控制加减速和方向盘。人工并线时,方向盘不会有“冻结感”,很顺滑地将控制权限移交给司机,跨入新车道后也能及时自动恢复车道居中。而且在半径300米的弯道中,LTA车道循迹辅助也不会出现来回画龙的情况,此时车速可以保持在80km/h,接近人类驾驶员的保守车速。

不止如此,为了提升夜间车道线的识别能力,丰田也会在车辆后视镜下方单独安装红外线传感器,进一步提升夜间L2的可用性和安全性。丰田的毫米波雷达也全面进入77GHz时代,数据更精准,其中位于车辆后方的两颗毫米波雷达,不但能实现BSM盲区监测,还拓展出了低速和停车场景下的RCTA倒车车侧预警、SEA车门误开预警(预防“开门杀”)。

聊这些是因为,我自己也是新势力车主,但并不高阶,采用的是供应商集成方案。我发现新势力在前沿ADAS技术方面的进步速度确实非常快,但对于低阶硬件方案投入的精力却不够,比如人工并线后不能自动恢复车道居中,还会偶发性退出辅助驾驶状态(其实路况良好)。这些细节,传统车企反而打磨地更精细。

总结

来源:佐思汽研

以辅助驾驶组重要的传感器——前视摄像头为例,传统车企撑起了近年来辅助驾驶和主动安全的大半边天,年增幅达到27%。不难看出,辅助驾驶的真正普及、事故率逐步降低,也要靠传统车企不断地累加成本。

回到提问,辅助驾驶的实用性已经有长足的进步了,但现在普通用户还停留在比较刻板的印象当中,先锋用户又被前沿激进的自动驾驶技术吸引了注意力,处于一种相对割裂的状态。而车企终将面对的,是大部分不求秀肌肉,但求稳定可靠的普通人。PCS、PDA、LTA,我希望这类看上去平平无奇,但关键时刻真能管用的功能越多越好,毕竟价值能否得到认可,最终还是由用户说了算的。

下一代800 V电动汽车牵引逆变器参考设计:提高电动汽车的性能耐久性和续航里程

2025年6月,借助618大促、国补等市场和政策红利,线上彩电市场延续了稳健扩张的步伐。奥维云网数据显示,6月整体线上市场规模达到47.57亿元,同比增长11.58%,展现出消费电子领域的持续活力。

全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)宣布,与中国知名OEM厂商奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞”)于2025年6月5日在奇瑞总部共同举办的“奇瑞-罗姆供应链技术共创交流日”圆满落幕。

美股投资新趋势解析,XBIT详解美股开户流程及费用优化策略

想让迷你主机更流畅?金百达DDR5 5600笔记本内存提升的不是一点点

洗拖一体机战斗力有多强?八旬太婆怒拖篮球场,独臂宅男喜辞家政姐

200亿元入局,TCL华星被爆投建8.6代OLED产线,中尺寸OLED面板市场风云再起。

2025年开年空调市场呈现爆发式增长,但繁荣背后暗流涌动。钉科技注意到,奥维云网最新监测数据显示,1-26周(2024年12月30日至2025年6月29日)线上空调总销量高达1694.41万台,同比激增28.17%。然而与销量猛增形成鲜明对比的是行业均价持续下探,同期均价仅为26......

华为乾崑靳玉志:亲自测试ADS 4一个多月,体验非常丝滑

说到特斯拉的槽点,相信很多车主都会吐槽它的语音控制功能,无论是识别能力还是执行能力对比国产新势力们都有着很大差距。

东风日产这把AI椅子绝了!坐上去秒扫描全身,0.3秒腰托顶上来,按摩像八个师傅伺候!百万豪车技术塞进办公椅,还能自己OTA升级学习?躺赚了属于是!

比亚迪在全球率先实现媲美L4级的智能泊车,并用“全面兜底”的承诺,在中国汽车行业掀起巨浪。

全民智驾,全秦进化!作为本次OTA的重要车型,7月11日,秦L“全秦进化,泊车无忧”活动在天津举办,数百名余名媒体、用户莅临现场,抢先体验“天神之眼”的新功能,共鉴这场智能科技盛宴。

为什么265K处理器是玩《三角洲行动》的绝佳选择

神奇的唯品会,2折买到了安踏

智能戒指怎么选?佩戴RingConn智能戒指后,我发现真的是嘎嘎香

打破使用门槛!绿联DXP4800:小白3分钟也能玩转,操作简单到离谱

2025年夏季的持续高温席卷全球,不仅点燃了消费者的“清凉需求”,更彻底激活了空调市场的爆发式增长。奥维云网数据显示,2025年27周(6.30-7.6)空调线上市场销售额同比激增63%,线下则暴增了120%。

皇马“新劳尔”贡萨洛·加西亚凭借卓越的终结能力赢得关注,蓄势在2025/26赛季的西甲联赛中大放异彩。

平时经常佩戴蓝牙耳机开视频会议,追剧,开放式蓝牙耳机肯定是首选,这几年买了几十款不同品牌的开放式蓝牙耳机。