撰文 / 玖 零

设计 / 赵昊然

4月10日,上汽集团在“上汽之夜”发布会上投下了一颗重磅炸弹:“我们的新一代全固态电池将在今年底量产装车,2027年‘光启电池’正式落地。”短短几句话,将全固态电池这一原本只在实验室和行业前沿讨论的话题,推向了公众视野的聚光灯下。

上汽与清陶能源联合研发的这款全固态电池,其能量密度突破400Wh/kg,能够储存的电量大幅超过以往的传统电池。同时,其体积能量密度达到820Wh/L,在空间利用效率上优势明显,能显著提升汽车设计的空间布局和轻量化设计效果。

在安全性方面,这款固态电池在针刺测试和200℃热箱环境中,实现了“零起火、零爆炸”,有望打破人们对于电池安全的担忧。

在低温性能上,其低温容量保持率超过90%,在-20℃的极寒环境下,续航衰减能够控制在10%以内,大大拓宽了电动汽车的使用地域和季节范围,让电动汽车在寒冷地区也能如鱼得水。

固态电池的技术突破并非个例。

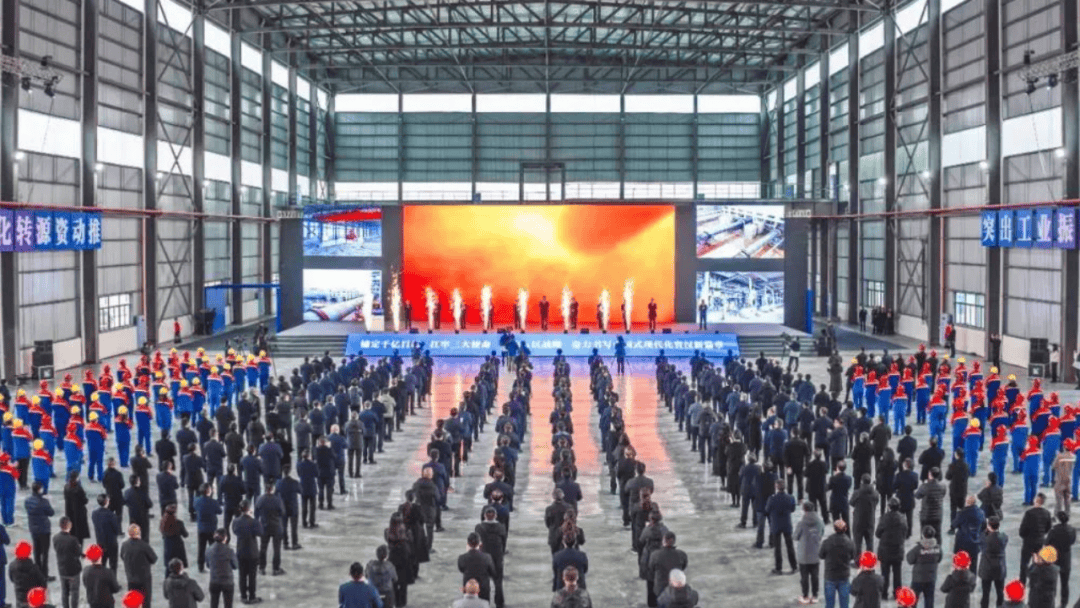

就在上汽之夜的三天前,全球最大锂矿企业赣锋锂业宣布其4GWh固态电池生产线正式投产,并且搭载该电池的东风E70出租车已经完成了长达230万公里的路试,为固态电池在实际运营场景中的应用提供了有力的数据支撑。

放眼国际,丰田与松下合资的Prime Planet Energy & Solutions同样不甘示弱,宣布将全固态电池的量产时间提前至2027年,他们所设定的目标续航里程更是达到1200公里,这无疑为全球固态电池的发展注入了一剂强心针,将激发更多企业在这一领域加速探索的决心。

固态电池的出现,彻底颠覆了传统锂电池的底层架构,带来了从材料体系、性能指标到生产工艺的全方位变革。

1.1 材料体系的颠覆

在固态电池的研发进程中,存在硫化物、氧化物、聚合物等三条技术路线,在这场技术竞赛中各显神通。

丰田、宁德时代等行业巨头主攻的硫化物路线,以其接近液态电池的高离子电导率(10⁻²S/cm)脱颖而出。

高离子电导率意味着离子在电池内部能够更加顺畅地移动,从而提升电池的充放电效率和性能。不仅如此,硫化物路线在能量密度上极具潜力,实验室数据显示其能量密度可达500Wh/kg以上。

不过,硫化物材料遇水会生成剧毒的硫化氢气体,这一特性对生产环境提出了近乎苛刻的要求。生产车间必须保持绝对的干燥和无氧环境,每一个生产环节都需要配备高精度的环境监测和控制设备,这无疑大大增加了生产成本和技术难度。

比亚迪则另辟蹊径,选择了氧化物路线,以锂镧锆氧(LLZO)为代表的氧化物电解质在热稳定性方面表现卓越。

在高温环境下,氧化物电解质能够保持稳定的结构和性能,不会像一些其他材料那样出现性能衰减甚至结构崩塌的情况。这一特性使得氧化物路线在适配高镍三元正极材料时具有独特优势,高镍三元正极材料虽然能够提升电池的能量密度,但对电池的热稳定性要求也极高,氧化物电解质与高镍三元正极材料的结合,为提升电池整体性能提供了一种可靠的方案。

上汽采用的聚合物路线同样独具特色。聚合物材料具有柔性的离子传输结构,使得它在工艺兼容性上表现出色。

与传统的液态电池生产工艺相比,聚合物路线能够更好地适应现有的生产设备和工艺,在生产过程中不需要对设备进行大规模的改造和升级,从而降低了生产转型的成本和难度。同时,柔性的离子传输结构还能够在一定程度上缓解电池在充放电过程中由于体积变化产生的应力问题,提高电池的循环寿命。

1.2 性能指标的跃迁

相较于传统的液态锂电池,固态电池在性能指标上实现了质的飞跃。

在能量密度方面,当前主流液态电池能量密度约250~300Wh/kg,而固态电池在实验室中的样品已经突破了600Wh/kg的大关,带来的直接影响就是电动汽车续航里程的大幅提升。

奇瑞推出的“鲲鹏全固态电池”,其目标是实现1500公里的续航里程,能够满足大多数消费者长途出行的需求,彻底打破了电动汽车续航不足的瓶颈。广汽埃安的昊铂车型也计划在2026年搭载全固态电池,实现续航突破1000公里,届时,消费者在城市通勤和短途旅行中,将不再为续航问题而担忧。

安全性一直是电动汽车发展过程中的核心关注点。固态电解质的不燃特性,使得电池在面对针刺、挤压等极端测试时,表现出了极高的安全性。

比亚迪的测试数据显示,其全固态电池在热失控风险上相较于液态电池降低了90%。在针刺测试中,传统液态电池可能会因为针刺导致电解液泄漏、短路,进而引发起火爆炸,而固态电池由于没有易燃的电解液,即使受到针刺,也能保持稳定,不会发生起火爆炸等危险情况。在挤压测试中,固态电池同样能够承受更大的压力而不发生安全事故,为电动汽车的安全行驶提供了坚实的保障。

快充能力是衡量电池性能的重要指标,固态电池在这方面同样展现出了巨大的潜力。

丰田计划在2027年量产的固态电池车型,支持10分钟充电1200公里的超快充能力,这一充电效率相较于当前的电动汽车充电速度提升了3倍之多。在未来的高速公路服务区,电动汽车只需要短暂停留10分钟,就能补充足够的电量继续行驶上千公里,这将极大地提升电动汽车的使用便利性,让电动汽车的使用体验更加接近甚至超越燃油汽车。

1.3 生产工艺的变革

传统液态电池所采用的湿法涂布工艺,在面对固态电池的生产需求时,逐渐暴露出了其局限性。

湿法涂布工艺需要使用大量的溶剂来溶解电极材料和粘结剂,然后将其涂布在电极基体上,再经过干燥等一系列复杂的工序。这一过程不仅能耗高,而且溶剂的回收和处理也是一个难题,对环境造成了一定的压力。

为了解决这些问题,各大企业纷纷投入研发力量,探索适合固态电池生产的新工艺。

宁德时代开发的干法电极技术,为固态电池的生产带来了新的思路。干法电极技术通过将固态电解质粉体与活性材料直接混合压制,省去了溶剂的使用和回收环节,这不仅大大降低了生产过程中的能耗,减少了对环境的污染,还提高了生产效率。据测算,采用干法电极技术,能耗可降低30%以上。

清陶能源则另辟蹊径,研发出了磁控溅射技术。磁控溅射技术能够在纳米级精度上沉积固态电解质薄膜,这一技术的优势在于能够精确控制电解质薄膜的厚度和质量,有效解决了固固界面接触难题。在固态电池中,固态电解质与正负极之间的界面接触质量直接影响电池的性能和寿命,磁控溅射技术通过精准的薄膜沉积,使得固固界面的接触更加紧密和均匀,从而提升了电池的整体性能。

2.1 车企的战略卡位

全球各大车企纷纷以固态电池为支点,全力投入到这场技术革命中,试图占据有利的的竞争地位。

比亚迪一直以来都在电池技术研发方面投入巨大。目前,比亚迪计划在2027年启动硫化物全固态电池的示范装车项目,其目标是实现能量密度达到400Wh/kg。在固态电池研发过程中,比亚迪不仅在材料体系上进行深入研究,还注重与上下游企业的合作,通过整合资源,提升自身在固态电池领域的竞争力。

长安汽车同样不甘落后,其推出的“金钟罩”电池计划在2027年实现量产,目标续航里程超过1500公里。长安汽车在固态电池研发方面,采用了产学研结合的模式,与国内多所知名高校和科研机构合作,共同攻克技术难题。同时,长安汽车还加大了在生产制造环节的投入,建设了先进的固态电池生产线,为实现量产做好充分准备。

在国际市场上,奔驰联合Factorial Energy,计划在2026年推出搭载固态电池的EQS车型。通过与Factorial Energy的合作,奔驰能够充分利用对方在固态电池技术方面的优势,结合自身在汽车设计和制造领域的经验,打造出具有竞争力的高端电动汽车产品。

2.2 供应链的重构

固态电池的产业化进程如同一场蝴蝶效应,将引发动力电池产业链的全面重构。

在上游材料环节,随着固态电池对锂、硫、硅等材料需求的激增,相关产业迎来了新的发展机遇。锂作为电池的核心材料,其需求量在固态电池时代将大幅增加。

天齐锂业、赣锋锂业等锂矿巨头纷纷加大在全球范围内的锂矿开采力度,同时积极布局固态电池材料的研发和生产。例如,赣锋锂业不仅在锂金属负极材料方面取得了重要突破,还通过投资和合作等方式,与上下游企业建立了紧密的合作关系,确保原材料的稳定供应。

由于硫化物路线在固态电池研发中的广泛应用,锆材料的需求也出现了爆发式增长。锆在硫化物电解质中起到稳定结构和提升性能的关键作用,因此,锆材料的生产企业迎来了新的市场需求。一些企业开始加大在锆矿开采和加工方面的投入,同时积极研发新型的锆基材料,以满足固态电池产业的发展需求。

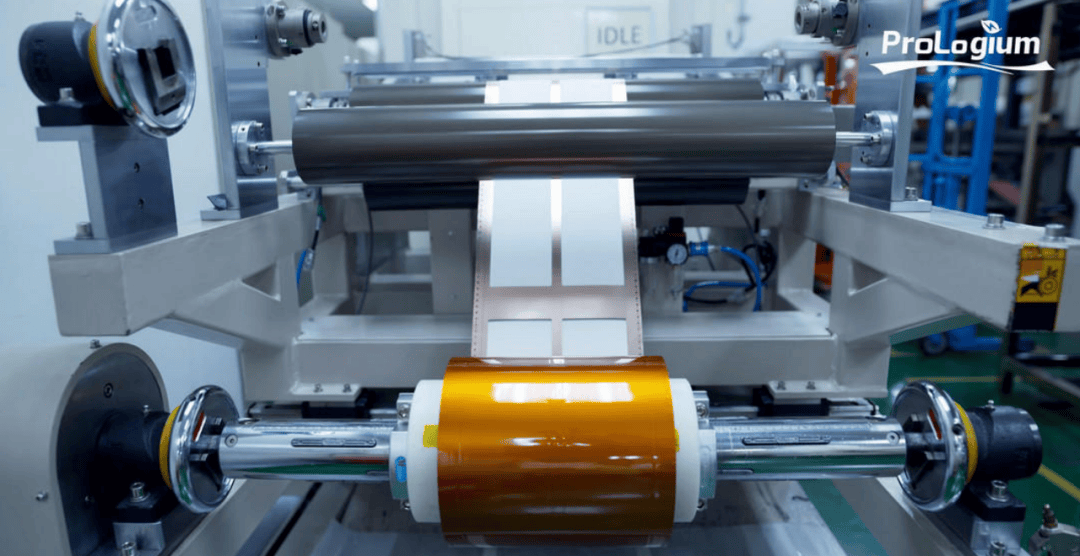

中游设备领域,传统的锂电设备已经无法满足固态电池生产的要求,全面升级迫在眉睫。干法电极涂布、磁控溅射镀膜等专用设备成为了市场的新焦点。

先导智能、赢合科技等企业敏锐地捕捉到了这一市场机遇,加大了在固态电池专用设备研发方面的投入。先导智能推出了一系列针对固态电池生产的整线解决方案,包括干法电极生产线、固态电解质涂布设备等,这些设备能够实现高度自动化和智能化生产,提高生产效率和产品质量。赢合科技也不甘示弱,通过自主研发和技术引进相结合的方式,开发出了具有自主知识产权的固态电池生产设备,为固态电池产业的发展提供了有力的装备支持。

在下游应用领域,固态电池的应用范围正在不断拓展。除了在新能源汽车领域的广泛应用外,固态电池在储能、eVTOL(电动飞行器)、无人机等领域也开始加速渗透。

赣锋锂业开发的21700圆柱固态电池,能量密度覆盖330-400Wh/kg,凭借其高能量密度和良好的安全性能,已经成功适配低空经济场景。

在储能领域,固态电池的长寿命、高安全性和高能量密度等优势,使其成为大规模储能系统的理想选择。一些企业已经开始建设基于固态电池的储能电站,用于调节电网峰谷差、提高电力系统稳定性。

2.3 政策的强力助推

在全球范围内,各国政府纷纷认识到固态电池对于推动新能源产业发展、实现能源转型的重要性,因此,出台了一系列政策措施,为固态电池产业的发展提供强有力的支持。

中国将固态电池纳入“十四五”战略性新兴产业发展规划,从国家战略层面明确了固态电池的重要地位。工信部启动了全固态电池标准体系建设,通过制定统一的标准规范,引导企业规范生产,提高产品质量,促进固态电池产业的健康有序发展。

同时,各地政府也纷纷出台了相关的扶持政策。广东省对固态电池设备投资给予最高3000万元补贴,激发了企业在固态电池生产设备升级改造方面的积极性。企业可以利用这笔补贴资金,引进先进的生产设备,提升生产工艺水平,降低生产成本。

在欧洲,欧盟推出了“欧洲电池创新计划”,每年投入5亿欧元支持固态电池等先进电池技术的研发。这一计划旨在整合欧洲各国的科研力量,加强产学研合作,推动欧洲在固态电池领域取得技术突破。通过政府资金的引导,欧洲的科研机构和企业纷纷加大了在固态电池研发方面的投入,在材料体系、生产工艺等方面取得了一系列重要成果。

美国同样不甘落后,《通胀削减法案》为固态电池企业提供税收抵免等优惠政策。这一政策降低了企业的运营成本,提高了企业的盈利能力,吸引了更多资本投入到固态电池产业。许多美国企业借此机会,加快了在固态电池研发和生产方面的布局,推动了美国固态电池产业的快速发展。

3.1 技术瓶颈待解

尽管固态电池在技术研发方面取得了显著进展,但要实现大规模商业化量产,仍面临着诸多技术瓶颈。

固固界面阻抗是固态电池面临的一大难题。在固态电池中,固态电解质与正负极之间的界面接触电阻,是传统液态电池的100倍以上。这一高阻抗严重影响了电池的充放电效率和性能。

为了解决这一问题,中科院物理所开发了“原子层沉积”技术,能够在固固界面生成一层纳米级的缓冲层。该缓冲层具有良好的离子传导性能和界面兼容性,能够有效降低界面接触电阻,将阻抗降低至5Ω·cm²以下。通过这一技术,电池的充放电效率得到了显著提升,循环寿命也得到了延长。

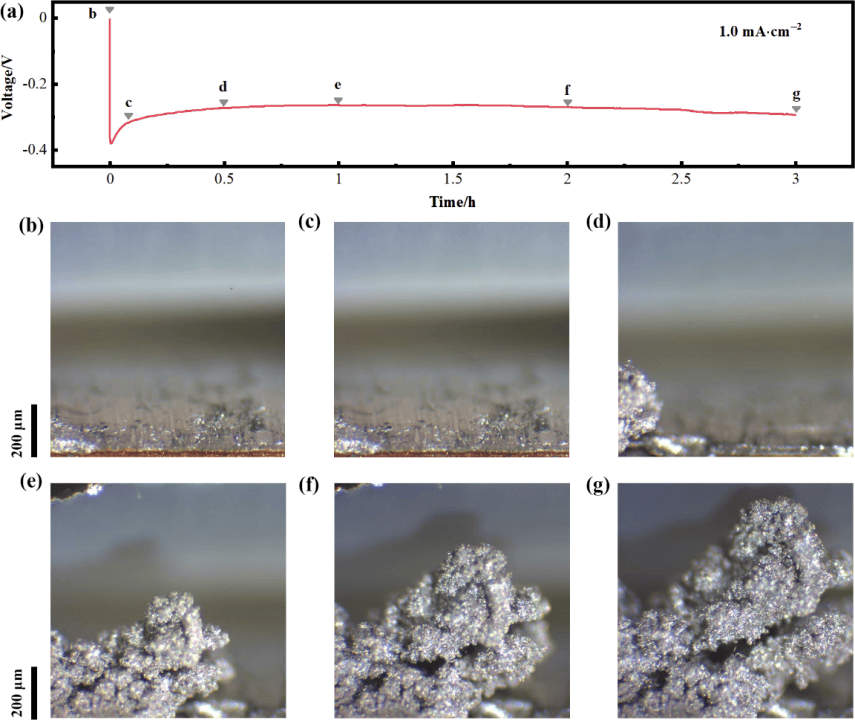

锂枝晶生长也是困扰固态电池发展的重要问题。在传统液态锂电池中,锂枝晶生长就已经是一个影响电池安全性和寿命的因素,而在固态电池中,尽管固态电解质具有更高的机械强度,但锂金属负极在充放电过程中仍可能形成锂枝晶。锂枝晶的生长可能会刺穿固态电解质,导致电池内部短路,引发安全事故。

宁德时代采用了“原位补锂”技术来应对这一挑战。该技术通过在电解质中添加特殊的锂源,在电池充放电过程中,当锂金属负极出现锂枝晶生长趋势时,锂源能够及时释放锂离子,对负极结构进行动态修复,抑制锂枝晶的生长,从而提高电池的安全性和稳定性。

生产工艺复杂也是制约固态电池商业化的关键因素之一。以硫化物电解质为例,由于其对生产环境要求极为苛刻,需要在无水无氧的环境中生产,这使得生产成本大幅增加。目前,硫化物电解质的生产成本高达1~4万元/公斤。

为了降低成本,丰田开发了“干法混炼”技术。该技术将硫化物粉体与粘结剂直接进行混合,省去了传统生产工艺中对溶剂的使用和复杂的环境控制环节,从而大大降低了生产成本和生产难度。

3.2 成本居高不下

当前,固态电池的成本约为1.9~6.2元/Wh,是传统液态电池成本的4 ~5倍,一个100度的电池包,其材料成本超过20万元。

如此高昂的成本,使得固态电池在市场推广中面临巨大挑战。高昂的成本不仅导致整车售价居高不下,增加了消费者的购车成本,还限制了固态电池在大规模储能等对成本较为敏感领域的应用。

随着技术的不断进步和规模化生产的推进,固态电池成本下降的趋势也逐渐显现。随着硫化物电解质规模化生产的实现,以及干法工艺等先进生产技术的普及,预计到2030年,固态电池的成本有望降至0.4元/Wh以下,接近甚至低于液态电池的成本水平。届时,固态电池将在成本上具备与传统电池竞争的优势,为其大规模商业化应用奠定坚实基础。

3.3 市场接受度挑战

消费者对固态电池的认知存在较大偏差,这也给固态电池的商业化推广带来了困难。调研数据显示,65%的消费者误认为“固态电池已实现大规模量产”,然而实际上,2027年才将迎来首批搭载固态电池的车型,并且这些车型的价格预计将超过百万元。

车企在宣传过程中,部分“概念车”营销与实际量产进度严重脱节,这在一定程度上透支了市场信任。消费者在看到各种关于固态电池的宣传后,对其实际应用抱有过高期望,但当发现实际产品推出缓慢且价格昂贵时,容易产生失望情绪,从而影响对固态电池产品的购买意愿。

4.1 技术融合的新路径

固态电池并非孤立发展,而是与其他前沿技术相互融合,共同构建起未来交通和能源领域的全新生态。

与800V高压平台的结合,为固态电池的性能发挥提供了更广阔的空间。固态电池本身具有高倍率特性,能够快速充放电,而800V高压平台则可以降低电流,减少电阻产生的热损耗,提高充电效率。二者相结合,可实现“充电5分钟,续航200公里”的极致体验。

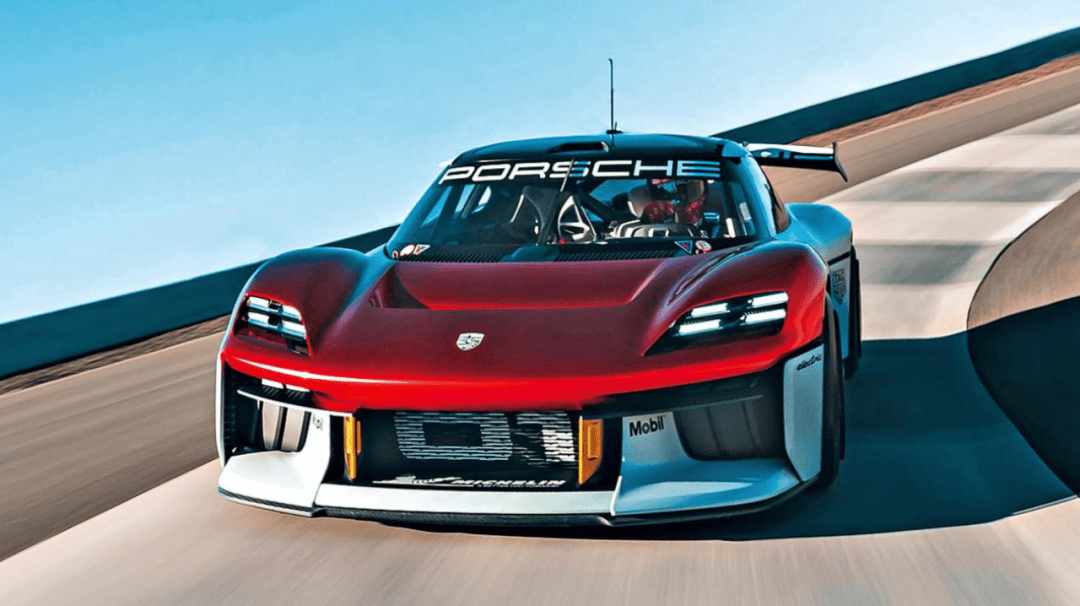

保时捷Mission R概念车便是这一技术组合的先行探索者,其搭载的高性能固态电池与800V高压架构协同工作,不仅极大缩短了充电时间,还提升了整车的动力性能,为未来高性能电动汽车的发展树立了典范。这种技术融合模式,使得电动汽车在充电速度上逐渐接近燃油车加油的便捷性,有望彻底改变消费者对电动汽车续航和充电的固有认知。

在新能源领域,氢燃料电池也正与固态电池形成互补之势。在乘用车领域,固态电池凭借其能量密度高、充电相对便捷等优势,更适合满足日常出行需求;而在商用车方面,氢燃料电池的长续航、加氢速度快以及承载能力强等特点,则使其成为重型卡车、长途客车等大型车辆的理想选择。

在中国,“氢能高速”与超充网络的互补布局正在加速推进。沿着高速公路建设加氢站,为氢燃料电池商用车提供长距离运行保障;同时,在城市及周边区域密集布局超充站,满足固态电池乘用车的快速充电需求。这种“电 - 氢”混合能源生态,将充分发挥两种技术的优势,推动交通运输行业的全面绿色转型。

AI技术的崛起,也为固态电池的研发注入了强大动力。AI技术不仅提高了研发效率,还降低了研发成本,使企业能够在更短的时间内推出性能更优的固态电池产品。同时,在电池生产过程中,AI还可用于质量检测和生产流程优化,实时监测电池生产的各个环节,及时发现并解决潜在问题,确保产品质量的稳定性和一致性。

宁德时代打造的“智能材料设计平台”,便是AI赋能电池研发的典型案例。通过机器学习算法,该平台能够对海量的材料数据进行分析和预测,快速筛选出具有潜在优势的电解质配方,将原本漫长的研发周期从18个月大幅缩短至3个月。

4.2 产业格局的重塑

固态电池的兴起,冲击着传统汽车产业格局,引发全方位的重塑。

在车企层面,率先实现固态电池量产的企业将在市场竞争中建立起技术壁垒。

比亚迪、丰田等头部车企凭借雄厚的技术研发实力和丰富的产业链资源,早早布局固态电池领域,通过垂直整合掌控了从原材料供应到电池生产再到整车制造的全产业链环节。它们在面对市场变化时具备更强的抗风险能力和成本控制能力,能够快速将先进的固态电池技术应用于旗下车型,吸引更多消费者,巩固自身的市场地位。

相反,一些中小车企由于缺乏技术积累和资金投入,在固态电池技术竞赛中可能逐渐掉队,沦为单纯的“代工厂”,仅能依靠为头部车企提供代工服务维持生存,失去了自主创新和市场竞争的主动权。

电池厂商之间也面临着一场残酷的洗牌。在液态电池时代占据主导地位的“宁王”宁德时代,尽管在技术和市场份额上拥有显著优势,但在固态电池领域,其地位正受到来自各方的挑战。

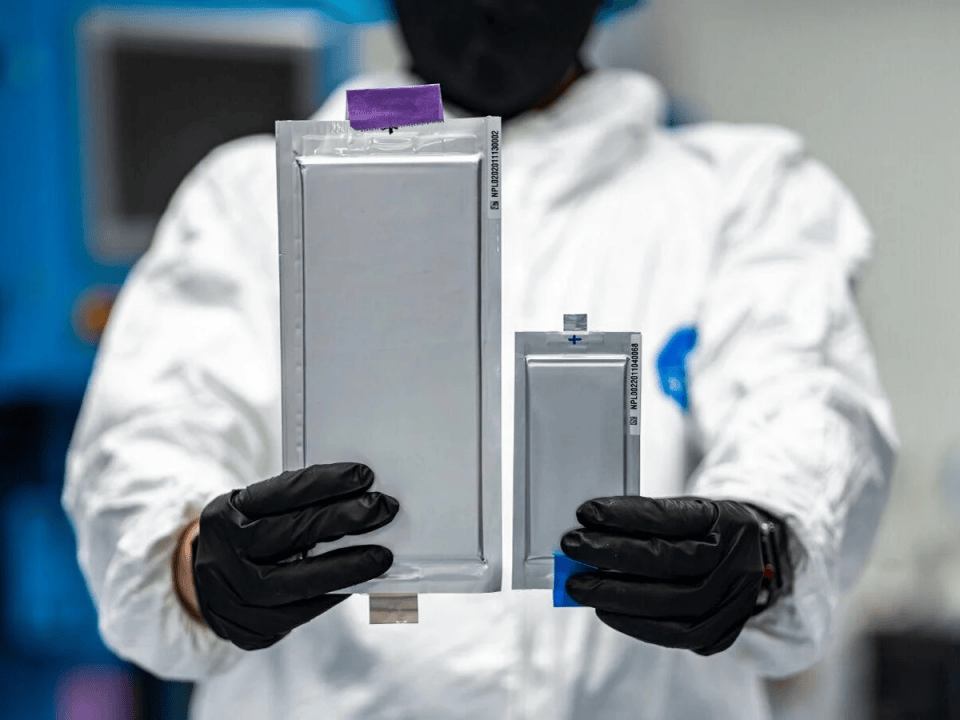

卫蓝新能源、辉能科技等专注于固态电池研发的新锐企业,凭借独特的技术路线和创新的商业模式,迅速抢占市场份额。卫蓝新能源在氧化物固态电解质领域取得了多项关键技术突破,产品性能在部分指标上超越了传统电池厂商;辉能科技则致力于开发柔性固态电池,为可穿戴设备、折叠屏手机等新兴领域提供了全新的电源解决方案,在细分市场中崭露头角。这些新兴企业的崛起,打破了传统电池市场的垄断格局,促使整个行业加速技术创新和产品升级。

对于材料企业而言,固态电池的发展带来了前所未有的机遇。

硫化物电解质厂商如日本旭化成,凭借在硫化物材料研发和生产方面的深厚积累,成为固态电池产业链中的关键一环。随着硫化物路线在固态电池中的应用日益广泛,旭化成的市场需求和盈利能力大幅提升。锂金属负极供应商赣锋锂业同样受益于固态电池的发展趋势,其在锂金属负极材料的技术创新和产能扩张方面取得了显著进展,不仅满足了自身固态电池生产的需求,还为其他电池厂商提供优质的原材料供应,进一步巩固了其在全球锂产业中的领先地位。

此外,一些专注于新型材料研发的企业也纷纷涌入固态电池领域,试图通过开发具有独特性能的材料,如高离子传导率的陶瓷材料、新型聚合物复合材料等,在这个新兴市场中分得一杯羹。

4.3 政策与资本的博弈

各国政策在固态电池技术发展路径的选择上扮演着至关重要的角色,不同国家根据自身的资源禀赋、产业基础和战略目标,制定了各具特色的政策导向,从而塑造出多元化的技术发展格局。

中国作为全球最大的新能源汽车市场和电池生产国,通过“揭榜挂帅”等创新机制,集中全国优势科研力量攻关硫化物路线。

这一决策主要基于硫化物路线在能量密度和快充性能方面的巨大潜力,以及中国在相关材料研发和生产领域的一定基础。通过政府资金引导和政策支持,国内众多科研机构和企业纷纷投身硫化物固态电池的研发,在材料合成、界面修饰、生产工艺等方面取得了一系列重要突破,推动硫化物路线在国内的快速发展。

欧盟则倾向于采取氧化物与聚合物并行的发展策略。欧盟拥有先进的材料科学研究基础和成熟的汽车工业体系,在氧化物和聚合物材料领域具备深厚的技术积累。

通过“欧洲电池创新计划”等政策工具,欧盟鼓励企业和科研机构在这两条技术路线上同时发力,充分发挥各自的优势,实现技术的多元化发展。这种策略既有助于降低技术研发风险,又能为不同应用场景提供多样化的电池解决方案。

美国凭借其强大的科技实力和丰富的资本资源,选择押注锂金属负极技术。锂金属负极具有极高的理论比容量,是提升电池能量密度的关键技术方向之一。

美国政府通过税收抵免、科研资助等政策手段,吸引了大量资本投入到锂金属负极及相关固态电池技术的研发中。众多美国科技企业和高校科研团队在这一领域积极探索,取得了一系列创新性成果,推动锂金属负极技术不断向前发展。

在资本层面,固态电池领域已成为投资的热门赛道。2024年,该领域的融资额突破300亿元,其中60%流向了硫化物路线。资本的大量涌入,一方面为固态电池技术研发和产业化提供了充足的资金支持,加速了技术创新和产品迭代的进程;另一方面,也加剧了不同技术路线之间的竞争。

资本的逐利性使得投资者更加关注短期内能够实现技术突破和商业变现的项目,这在一定程度上影响了技术发展的方向和节奏。同时,资本的集中投入也可能导致部分技术路线过热,出现产能过剩等问题,需要政府和行业协会加强引导和规范,确保资本的合理配置和行业的健康发展。

4.4 固态电池的“奇点时刻”

2027年无疑将成为固态电池产业化进程中的关键节点。当第一批搭载全固态电池的车型缓缓驶下生产线,汽车产业即将迎来一个具有划时代意义的“奇点时刻”。

“续航焦虑”这一长期困扰电动汽车消费者的难题将有望得到根本性解决。1500公里的超长续航里程,足以覆盖绝大多数消费者的跨省长途出行需求,使电动汽车真正成为可以自由驰骋的可靠交通工具。

与此同时,充电时间大幅压缩至10分钟,与燃油车加油时间相差无几,这将彻底改变消费者的出行习惯,使电动汽车在使用便利性上全面超越燃油汽车。人们不再需要在长途旅行前精心规划充电站点,也无需在充电时漫长等待,电动汽车将成为日常出行和长途旅行的首选,极大地拓展了出行的自由度和便捷性。

安全信任的重构也将随着固态电池的普及而逐步实现。零自燃特性将成为电动汽车的新标签,彻底消除消费者对电池安全的恐惧和担忧。保险公司敏锐地捕捉到这一变化,可能会适时推出“固态电池专属险种”,根据固态电池的高安全性特点,制定更为合理的保险费率,进一步降低消费者的使用成本。这不仅将提升消费者对电动汽车的购买信心,还将促进整个电动汽车保险市场的健康发展,形成一个良性循环。

能源体系也将因固态电池的广泛应用而发生深刻变革。随着电动汽车充电需求的快速增长和充电速度的大幅提升,电网面临着巨大的升级压力。为了满足高功率快充的需求,电网需要加强智能电网建设,提升电力调配和管理能力,同时加大对充电基础设施的投资力度。

从地缘政治角度来看,固态电池的发展将引发全球资源格局和地缘政治关系的重新洗牌。随着固态电池对锂资源需求的翻倍增长,非洲、南美等拥有丰富锂矿资源的国家在全球能源市场中的话语权将显著提升。这些国家将凭借资源优势,在全球锂产业链中扮演更加重要的角色,与电池生产国和汽车制造国之间的经济联系和政治互动也将更加频繁和紧密。

中国作为全球最大的锂消费国和电池生产国,凭借完整的产业链布局和强大的技术研发能力,将在这场全球资源博弈中巩固自身地位。通过加强与资源国的合作,提升资源保障能力,同时推动技术创新,提高锂资源的利用效率,中国有望在全球固态电池产业竞争中保持领先优势,进一步增强在全球能源领域的影响力。

然而,我们也必须清醒地认识到,这场技术革命并非一蹴而就。欧阳明高院士指出,固态电池将经历“半固态→准固态→全固态”的渐进式发展过程,2030年后才有可能真正实现大规模普及。在这一漫长的征程中,技术突破与产业化之间存在着诸多不确定性和挑战,需要车企、电池厂商、材料企业以及科研机构等各方携手合作,构建一个开放协作的生态系统。

只有通过共同努力,汇聚各方智慧和力量,才能跨越从实验室到大规模商业化应用的“死亡谷”,迎来固态电池的黄金时代,为全球汽车产业和能源领域的可持续发展带来新的曙光。

发布L2城区辅助驾驶系统HSD,地平线携手奇瑞等车企共赴智能化新征程

2025上海国际车展即将迎来最强国产新能源亮相,仰望官方接连发布新车仰望U8L照片,从官方描述来看,不出意外的话将会在2025上海国际车展正式亮相!

魏牌全新高山以全方位安全护航,让家庭出行更安心

让“快”稳得住,智界 S7莫不真的是纯电轿车里的宝藏?

携手江苏农垦苏舜集团,吉利雷达低空经济迎来里程碑

安全护航家庭出行,魏牌全新高山诠释“生命至上”新高度

4月18日,以“征程所向,远超想象”为主题的2025地平线年度产品发布会在上海滴水湖举行

长安福特致敬探险者:以“敢问路在何方”奏响征途乐章

来看一个选择困难症一年选车的心路历程

极氪009一周年庆典盛大举行,推出首个OTA豪华体验模式。

20.99万元起,阿维塔06到底值不值?

比仰望U8更豪华的,是仰望U8L,主打一个大字

践行安全使命,魏牌全新高山为家庭出行保驾护航

发布L2城区辅助驾驶系统HSD,地平线&奇瑞等车企共赴智能化新征程

极氪009真的是把豪华与科技完美结合,妥妥的全球豪华新标杆!

阿维塔06:年轻人的首款豪华车,全面满足多重需求

国产高端豪华车还能不能再破极限?仰望U8L即将到达战场!

以“生命至上”为核心 魏牌全新高山守护家庭出行安全

新车“首撞”展示卓越实力 魏牌全新高山即将开启预售

4月16日,腾势N9通过权威机构中国汽研测试认证,以180km/h的速度再次刷新全球鱼钩测试纪录。腾势N9也成为国内首款获得权威机构鱼钩测试认证的车型。之前,在腾势N9发布会上官方公布的鱼钩测试成绩是160km/h,在安全的宣传上,比亚迪很务实、很保守,鱼钩测试能做到180km/......