日产的危机,比外界想象得更为严重。

根据日本广播协会5月13日报道,日产汽车由于业绩持续恶化,决定在日本国内外追加裁撤超过1万名员工。据悉,此次裁员计划是在去年11月宣布削减全球产能 20%及裁员9000人的基础上追加的。

至此,整个集团裁员人数达到约2万人,占其全球员工总数的15%。裁员数字,可谓庞大,颇有一番伤筋动骨之势,目的是加快业务重组。

伴随着裁员而来的是亏损。据报道,预计日产汽车上一财年(2024年4月至2025年3月)的决算将出现最多达7500亿日元的最终亏损。与此同时,日产认为,为了长远发展,需要采取更深入的措施,还将进一步推进对过剩生产体制的调整,也就是关闭工厂。

从巨亏、裁员到关厂,可以说,日产的危机,甚至比外界想象得更为严重。

日产的刀,砍到了大动脉

这家拥有九十多年历史的老牌车企,陷入了前所未有的危机之中。

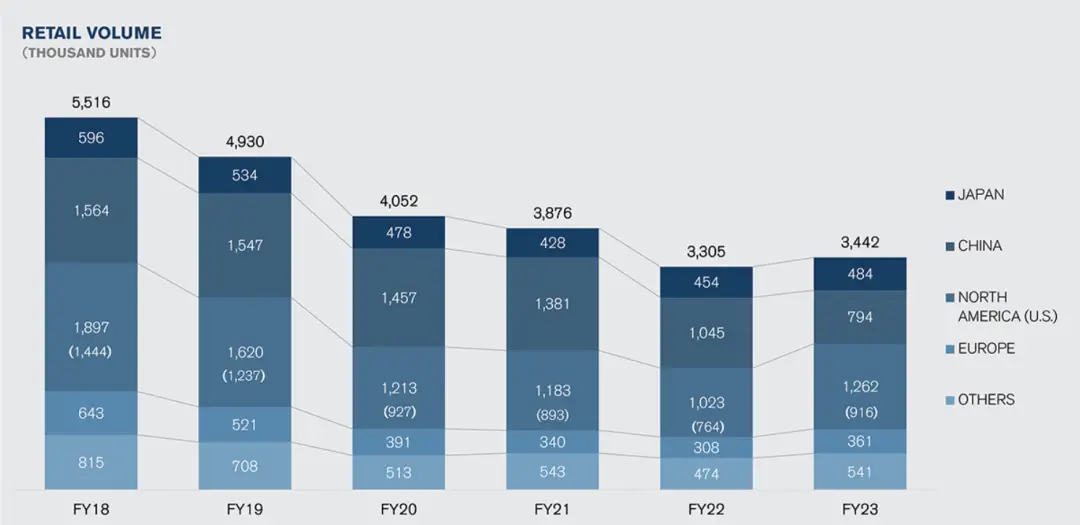

看一组数据,日产全球市场销量从2019年的493万辆下降至2024年的334.87万辆,5年间下滑了40%,主力市场北美和中国双双失守。

在中国和美国,这两个核心市场,日产汽车不仅丢掉了传统优势阵地,在算得上“起了大早”的新能源市场,也没有“赶上晚集”。

但是,日产找不到销量止跌的办法。

此外,日产预计,截至今年3月的年度会计报告中,将出现高达7500亿日元的巨额赤字,创下1933年成立以来,92年间的最高赤字纪录。这份刺眼的成绩单,如同一记重拳,锤在了日产的大动脉上。

销量下滑,巨额亏损的叠加之下,日产宣布取消年度分红,这是四年来首次“无配”,对资本市场的信心,无疑是一次沉重打击。

英国《金融时报》曾报道,日产的财务情况,仅剩12-14个月的生存空间。资本市场将日产汽车展望从稳定调整为负面。近日,穆迪对日产给出了“垃圾级”的评分,无疑又是一个沉重的打击。

为了应对危机,日产只能挥起裁员的“大刀”、关闭工厂。

日产计划到2027财年将整车生产工厂从17家整合至10家,此外还将精简动力总成工厂,加快岗位改革、班次调整和资本支出削减,包括取消计划中的九州磷酸铁锂电池工厂。

一句话,车卖不出去,生产线就成了烧钱的机器。随着销量的逐年下滑,日产工厂的利用率变得很低。在中国市场,2024年全年,日产销量只有70万辆,同比下滑12%,这已经是日产连续第九年下滑了。

销量下滑,导致日产在国内的产能利用率只有40%,其中武汉工厂产能闲置率甚至高达96%。耗资百亿、设计年产能达30万辆的武汉工厂在2025年停产,产能利用率不足10%,仅运营三年便成为日产全球产能版图中“最短命”布局。

此外,由于战略失误停售混动车型,直接错失了美国混动市场43%的增长红利。再加上,特朗普的关税政策,又直接影响了日产1/3的美国销量。过去几年,日产的北美市场占有率已经暴跌了32%。

无奈之下,日产不得不做出关闭工厂的决定。不仅在东南亚市场关闭了印尼工厂,产能和销量进一步收缩。此外,还将九州工厂的部分车型计划转移到美国,以应对可能的关税壁垒。

其中,日产已经将关闭日本国内工厂列入了讨论议题。关闭本国工厂,对于日产而言,是一件前所未有的事情,甚至可以说,日产的刀,砍到了自己的大动脉。

日产在日本本国有5家整车工厂,前CEO内田诚曾经有一项政策,无论多难,都是会维持日本国内工厂的运营。目前,日产在本土工厂的产能利用率,还不如美国市场高,仅有56.7%。

作为后戈恩时代的“救火队长”,内田诚上任之后,日产于2020年发布“Nissan Next”中期转型计划,这一计划堪称一场“断臂求生”的改革,核心在于削减成本、优化运营以及聚焦核心市场和车型。

通过全球产能精简20%、全球产品线合理优化15%,减少3500亿日元固定成本支出,全球管理架构简化为四大核心市场,形成更加精简、快速响应的组织架构等举措,成功让日产在2021年扭亏为盈,2022财年和2023财年,收益更是超过预期。

但是,形势在2024年又急转直下。2024年3月31日,也是Nissan NEXT的最后一天,糟糕的业绩表现,让日产不得不开始了一系列的自救动作,除了宣布全球裁员9000人,并削减20%的产能,还将向联盟伙伴出售三菱汽车的最多10%的股份。

但是,这并未扭转日产的困境。

根据相关人士透露,日产新社长艾斯皮诺萨今年4月1日就任后,公司启动新体制,重新检视重整计划,计划在2024至2027财年期间共裁员2万人,涵盖制造、销售、一般及行政管理和研发部门的直接、间接岗位与合同岗位。

目的是,止血。日产计划,到2026财年实现汽车业务营业利润和自由现金流为正。

三个战略失误

裁员2万人,关闭多家工厂,表面上为应对销量下滑和巨额亏损的止血之策,断崖式下跌的背后,是日产在战略布局、技术路线和市场应对上的系统性失误。

第一个战略失误,就是在中美市场,日产都失焦,且都慢了一拍。

在占有先发优势的美国市场,日产过度依赖燃油车,在新能源转型上也远远落后于丰田和本田。在2010年底上市的日产聆风,诞生的时间比特斯拉交付的第一款车Model S还早两年,却也早已成为了过去式。

数据显示,丰田与本田在美国混动市场上表现尤为抢眼,二者合计占据了高达70%的市场份额。可以说,混动车型已成为在美国市场上销量成败的关键。日产汽车表现不佳,是因为缺乏混合动力车型和产品线老化。

美国汽车评论家迈特认为,若日产希望为美国市场推出符合用户期望的车型,那么就必须避免推出如ARIYA般沉闷或老旧Leaf之类的产品。他指出,“美国市场更需要混合动力汽车。”

在中国市场,日产的电动化战略,也是收效甚微,以新LOGO寓意品牌重启的纯电车型ARIYA艾睿雅,全年只卖了2114辆,难以承担起日产复兴的希望。从目前来看,日产现在也只能靠轩逸和逍客等燃油车型来苦苦支撑了。

战略失焦,就导致了人事的动荡,这是第二个战略失误。

从戈恩时代的高速扩张到后来的内讧与分裂,日产的管理文化失去了方向。戈恩之后,接任的CEO,不管是支持戈恩的雷诺蒂埃里·博洛雷,还是揭露戈恩的西川广人,都逃不了一年游的命运。

3月11日下午,东京,日产用一场20分钟的简短发布会,又宣布了内田诚提前一年卸任,46岁的日产首席规划官伊万·埃斯皮诺萨接任。日产汽车在7年的时间里,更换了4任CEO,每一任的上任与下课,都显得不够“深思熟虑”。

舵手的更换,也决定着日产汽车的命运走向。但是,频繁的人事调整,让管理变得混乱,内部决策效率低下,产品规划也产生滞后……种种因素之下,让日产在全球市场的竞争中“一退再退”,或许哪一天就会变成“无路可退”。

“起了大早,赶了晚集”,是第三个战略失误。

在纯电动汽车市场尚处于萌芽状状态时,日产就于2010年底发布了纯电动车型日产LEAF,成为全球第一款真正实现量产的纯电动车,并在当时超越了竞争对手的技术范畴。

但是,过去多年,日产一直在“维持现状”的策略中徘徊,在转型的路上走得慢悠悠。如今在纯电市场的落后,成为日产最大的痛点。

核心问题在于技术路线摇摆不定,日产也曾想过奋起直追。自2021年“日产2030愿景”的发布以来,日产扩大了对电动化的投入,努力提升纯电车型的数量,遗憾的是,真正落地的电动化产品屈指可数。

在中国市场仅推出2款纯电车型,销量不佳的艾睿雅和刚刚上市的N7,可谓是动作迟缓,此外,日产正在加速固态电池研发,试图以差异化技术突围。但是,承诺的固态电池技术要到2028年才能量产。

市场不等人啊。

此前,日产发布了北九州市的LFP电池工厂计划,投资1533亿日元、得到政府557亿日元补贴,本是日产重振EV的关键一步,却在5月9日正式宣布取消。原因只有一个,没钱。

和本田联姻失败,没钱的日产决定自救。5月13日,日产官宣“Re:Nissan”复苏计划。果然,上任一个CEO,就要上演一次“新官上任三把火”。

据了解,通过“Re:Nissan”计划,日产汽车的目标为在2024财年实际成本的基础上,节省5000亿日元的固定和变动成本,其中变动成本削减目标为2500亿日元。

除了裁员和关闭工厂这样锐利的降本增效手段之外,日产还将改进开发流程,以降低工程成本和复杂性并加快开发速度,目标为将员工的每小时平均成本降低20%,还预计将零部件的复杂度降低70%。

不过,止血只是饮鸩止渴,如何从“止血”走向“重生”,才是真正的挑战。那么,能够为日产完成这个挑战的救世主,会是谁呢?

赌Robotaxi还是老老实实造车?特斯拉到了抉择时刻。

坚守安全高底线,2025奇瑞汽车安全之夜盛大启幕

雷军和他越不完的山丘

引领安全科技,奇瑞汽车 2025 安全之夜震撼来袭

烧3亿美金,就为拍这部F1电影

2025年5月13日的芜湖,空气中弥漫着金属撕裂的焦灼与数据流涌动的冷感。在奇瑞安全之夜的聚光灯下,一辆风云A9L以64km/h的速度撞向40%重叠率的刚性壁障,车身骨架如精密钟表般逐级溃缩,B柱变形量控制在毫米级,9个气囊在0.02秒内完成生命托举——这不是好莱坞特效,而是中国......

靠着N7,东风日产喘了一口气。

探店体验马自达EZ-6,外观在线配置丰富不输新势力

坚守安全高底线,2025奇瑞汽车安全之夜盛大启幕

超级e平台技术解析暨汉L唐L“兆瓦闪充”全国巡回体验会

理想汽车VLA司机大模型 从动物进化到人类 在成长中持续解决行业问题

让安全更智能,让智能更安全——恒脑3.0安全AI智能体发布。

坚守安全高底线,2025奇瑞汽车安全之夜盛大启幕

TOP 5格局生变 比亚迪首夺出口王 4月皮卡市场洗牌

以高定颜值和跨代际科技,定义智能纯电轿车价值新标杆

超越特斯拉 4月比亚迪在欧洲多国交出满意答卷

腾势N9已经连续7周交付量破千,技术堆料+精准定价功不可没,别人有的它都有,它有的,别人可不一定有!

向爱出发 2025长城汽车智慧工厂半程马拉松完美收官

得主流者得天下

快评BBA一季报:豪车市场利润缩水,押宝新能源就能行?