声明:五千字长文,探讨的问题在于【维持比例和交流的更多通路】,而非压缩本土品牌参展商的席位;相反,我同样乐见自主品牌的兴起,只是更希望市场能够良性发展。回复中出现“只顾立场,无论观点”行为的,将一律视为无理取闹。

今年这届上海车展基本算是告一段落。和往年参与过的北京/上海车展相比,这回留给我最深的印象大概是……

空旷。

嗯,虽然人确实多,但还是空旷——参展的汽车制造商明显比往届少了很多,而合资车企与纯粹的海外品牌,在数量上更是肉眼可见的大幅度萎缩。相对地,在一般被认为是“乘用车主场”的那些展馆里,零部件及电子系统供应商的数量占比在体感上又有了明显增加。

车展的主角从来都应该是车,冠以“国际车展”名头的展会更应该放眼全球,起好国际化窗口的作用——让国际车展维持相对稳定的内外比重,对于一个健康发展的市场并不过分;更何况,车展本身就是一个互相交流的平台,就算当下“风景这边独好”,车企彼此间照样需要通过车展交流一些产品上的想法。

眼下这种体感的背后,从长期发展来说可能是不健康的。所以,我打算先从参展商数量和比例出发做个统计,由此验证我的第六感。

这次的统计很简单——收集自2016年以来历届北京车展或上海车展的参展商名单信息(2022年北京车展因疫情因素取消,因此不统计),并将之整理成一份表格;然后,根据这些原始数据,排除商用车(皮卡则视所在车展当年的政策风向而定)、改装品牌等干扰项,分别统计历年海外车企、合资品牌和自主品牌在“乘用车展区”的数量占比。

另外,像沃尔沃、路特斯这类身份比较特殊的存在,我在统计时会专门列出一类,但最终仍归类在“海外系”之中。

之所以选择2016年作为起点,动机也很单纯:这一年前后,新能源汽车补贴政策还没有打好补丁,国内各类新能源初创车企大量成立,乱象最为严重;因而,2016年前后的比例数字正好可以作为一个对照,看看到底是那一时期的非自主品牌被“占位”严重,还是今年的情况更不乐观。

然后,我得到了这个表格:

想看完整统计结果,可以从这个百度盘链接下载表格文件(链接已包含提取码):https://pan.baidu.com/s/1C7T73fBD9ojTfndLjnf46A?pwd=8n6w

另,方便起见,一些来自表格数据的统计图将在本文中以图片格式呈现,如有需要可以尝试点击放大。

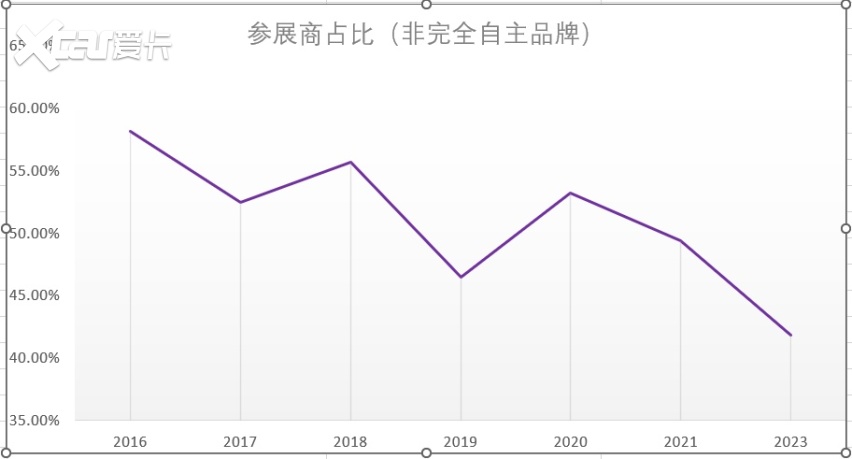

这样的统计结果证实了我最初的体感:非自主品牌车企在这届上海车展的参展比例还不到42%。比起以往常年徘徊在50%上下的数据来说,今年上海车展的情况是2016年以来最“不开放”的。

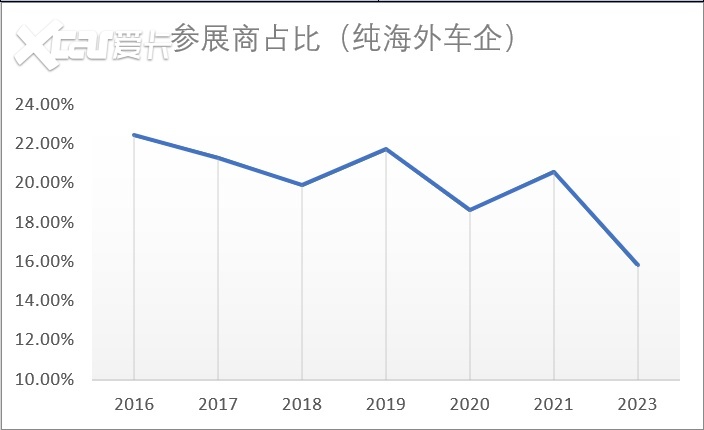

而且,完全的海外品牌在这届上海车展的驻场率尤其萎靡,不到16%的比例不仅是历年最低,更以一己之力将8年来“海外品牌驻场率近年来缓慢稳定下降”的趋势,直接改写成“明显下降”。

有一处细节这里有必要提一下:已经基本退出中国的Stellantis汽车集团,其参展阵容其实没有给“海外系”车企数量带来什么冲击——原FCA的部分一如以往两三届,该不来的全都没到;而原PSA的部分,来过的又都一个不落。可见,Stellantis并不是拖后腿的那个。

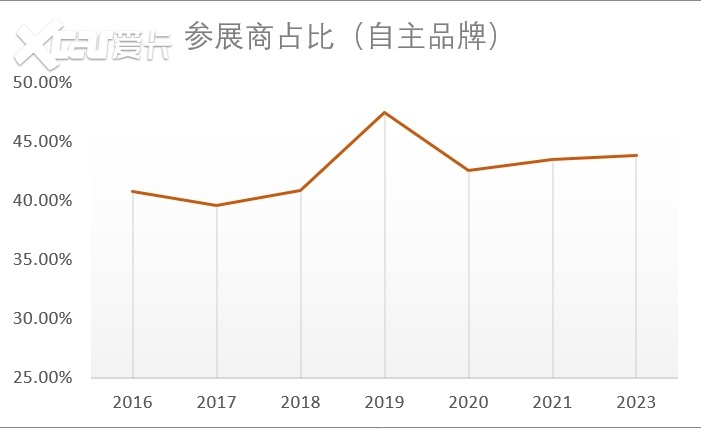

另一个可能会时刻让准备扣我大佐帽子、怒斥“跪得太久站不起来”的杠精们失望的事实是,自主品牌的驻场率也没有太大波动,仍然保持在40%左右——实际上,今年上海车展自主品牌总计参展43家,只比骗补新势力浓度更高的2016、2017两届车展(均为40家)多出3家来。而且,这波自主品牌的含金量更高,我是乐见其成的。

这两点其实基本上符合我在媒体日第一天的感受——对于主要任务是“拍车”的我而言,这篇文章开头提到的那种空旷感也就解释得通了:要去的展位明显少了很多,不觉得空,那才奇怪。

综上,初步结论已经有了——海外及合资参展商的缺位,并非抢占先机并整体如日中天的自主品牌;那么,空出的展位都给了谁?当然是那些供应商。

写到这里(毋宁说,假如你耐心看到了这里),我大概能猜到另一种反驳的声音——眼下是汽车智能化的时代,各大硬件和智驾方案供应商在行业中的影响力正在扩大。指出它们抢了非自主车企的位置,你是不是想和行业发展唱反调,“曲线救国”给那些跟不上趟的非自主品牌赶上的机会啊?

仔细理了理这两天在上海的见闻,我能给出的答案是:不是,但也是。

一次成熟的车展应该接纳同在一个主题体系之下的汽车零配件供应商吗?那是必须的;但是,在供应商重要性更加突出的今天,再让它们和“常规”的汽车制造商同馆竞技,又是明显不合宜的。是,我们都知道这届上海车展也设置了供应商专区、地方也依旧不够用,但往年(至少这次统计范围内)的“编外”供应商何时又达到过两位数?要知道,今年这个数字可是14家。

作为一个参考,本届上海车展的单个展馆,能够提供的中大型展位也不过10个上下(比如上图中比较典型的7.1馆)。把上述这些编外成员专门划归一个专门的“大型供应商”展馆,方便不同方向的媒体和观众各取所需,供应商彼此间可能的交流也能做得更加高效,这不是更好吗?

划出更多专区、专事专办,非但不会降低这些供应商的存在感,反而能起到提升效果。而这种思路,相信也与“以供应商窥探、带动行业发展”的大方向不矛盾。

当然,就像被时光沙汰过才更显弥足珍贵的持续参展者那样,我认为地位逐渐提升的供应商,也有义务将更好的态度和展品带到观展者面前。但很遗憾,就我个人和一些有过交流的观展者的体验而言,一些供应商的表现可能并不那么尽人意。

比如,历届车展的供应商常客——博世。也许你已经看过他们参加这届上海车展的新闻通稿,但如果你实地参观就不难发现,他们拿出的不少展示品未必有新闻稿中看起来那么有诚意。我的一位此前在北汽工作过、本次来观展主要目的是探索供应商发展方向的热心群友,在媒体日第一天当晚便直接告诉我,博世这次的很多展示件都不是最新的,iBooster那里甚至还摆着古早时期的初代产品。

按我的理解,也许博世此次参展更倾向于展示它全新的功率电子模块、动态控制系统2.0以及燃料电池系统,更乐于介绍本土团队在其研发中地位的显著提升,但这至少不该影响其他展品的新鲜度吧?

像这样在实地才能感觉到的异样还很多,比如一些展品类目比较少的供应商反而可能占据较大的站台面积——百度给我的印象最为深刻,它那里放下一个MINI的前半场(不带后面JCW那部分)应该不成太大问题,但百度实际上需要展示的成果可没那么多;

而像地平线这种垂直领域的领军者,(至少媒体日第一天的)主要展示品居然只是几个大屏幕,其中的一部分甚至没有交互功能,这也有点儿浪费场地的嫌疑……

另外,即便是在专门的供应商展区,电装、大陆、马瑞利等参展商也各有各的迷惑之处——小比例模型(换句话说,甚至不愿多摆几个实物)过多、接待人员态度冷淡、发布会现场缺喇叭全靠主持人嗓子吼等奇奇怪怪的问题,都不像是国际化的大型供应商能与车展主办方协调出来的结果。

最后,在媒体日第一天晚上和一位就职于大陆公司的朋友的饭局中,我又得知了一段比较有趣的故事:

他自己的某位大学同学也在一家汽车行业供应商工作(为了避嫌,我不打算说人家究竟在哪儿),这家供应商目前已经被国内市场的压价大战带偏了——他们的思路开始转向追求压成本而非抬高性价比,因此一些新的智能驾驶整包项目也开始放缓应用最新的硬件,转投成本更低但性能未必满足时代需求的平替。后来,在向急于精进智能体验的BBA展示这些“新”产品时,这家供应商的方案无一例外都被否决了。

能不止一次地这么“优化成本”,至少说明一个事实,那就是真的有自主品牌和/或合资车企接受这种成本控制方式,并且已经让这家供应商尝到了一定甜头。联想到“不少号称智能系统全栈自研的自主品牌,实际上只是买了不同供应商的解决方案,自己仅仅做了打包工作”的都市传说,车展内外的种种现状就更引人深思了——

车展优化展位很容易,主办方多费点心思就好;但想优化一些供应商带给我们的观展体验,要探讨的事情恐怕就不再局限于车展范畴之内咯……

前面这个话题再深挖一点,其实也可以总结为:因为电动化、智能化转型较早且相对最为成功,我们的国内市场是事实上最卷的那一个,这是公认的;但是,市场的潜力终归有限,在价格大战、成本大战、存量大战轮番轰炸之下,在或主动或被动地迎来海外系车企退场之后,这种“优势下的闭门造车”,是否真的有利于市场的长期健康发展?

或者说,我们会像如今的印度市场那样,因为过于独具特色而被孤立吗?

就目前的已知情况来看,我个人的态度是不置可否、但倾向于认为市场发展是会趋向于不健康的。除了本土车企更容易被买账、市场需求各有所好等客观因素之外,前几年疫情的影响也在阻碍海外系企业市场调研上起到了不小的影响。

我们要首先明确一个事实:一家车企针对大型市场所进行的调研,绝不是派驻几个办事员、定期开开视频会议就能完全拿下的事情。在新车型的研发、调校和本土化改造过程中,多的是【必须有工程团队亲自在场协调】的场合。而几年疫情对那些海外系车企最大的不便之处,恰好在于限制了人员流动和技术沟通(无论是内部还是商探)。

这种劣势从疫情爆发累积到这届上海车展,海外系车企带给我们最明显的心态变化也在于某种不知所措感——既然变相绝缘了这么久,那就先尽量多放一点电动车型,大方向先别搞错;心态稍微佛系一点儿的(这里点名那三家日系合资企业),可能还会拉上几家本国媒体一起琢(吐)磨(槽),看看自己到底差在哪儿了。

至于车的评价如何,他们的态度大概也能由此猜出来:先看看这里观众的反馈再做调整,反正已经赶不上头几波吃肉,不差这点时间。

补充一句,像这次的奥迪那样因为新车太少而被冷落的情况,其实也算是一种反馈,只不过代价有点大……

外部因素大概就是如此,现在我们做个假设:假如大部分海外系车企决策层真的认为重新开拓中国市场得不偿失而加快淡出,那么我们国内的汽车行业整体,能否仅凭产品/技术优势上的惯性发展,长期保持在电动汽车/智能汽车领域的领先地位?

我个人能给出的答案,是“不能”。因为活生生的案例,其实离我们并不遥远,它就是前苏联的汽车工业。

在被彻底贴上“傻大黑粗”、“过时仿制品”、“凭票排长队供应”等负面标签之前,苏联的民用车工业也有过一段短暂的风光时期——刚刚被大萧条剧烈冲击、手头缺钱的福特,选择在30年代将其位于俄罗斯的工厂全套打包,连同图纸和周边的轮胎、钢铁、玻璃工厂一起卖给苏联人。随后,这些技术还被苏联人全套复制,建立起高尔基汽车厂——也就是我们常说的嘎斯。

注意,这笔交易中福特所卖掉的,实际上是世界上最早的大型综合性汽车工厂,不仅流水线程度稳居当时的世界前列,在配套上更是涵盖了原材料加工、零部件制造等方方面面,同时期的美国五大湖区都没见过这种阵仗。换言之,当时的苏联人实际上是用上百吨黄金,换来了一整套当时最现代化的造车工业体系范本。

但是在此之后的发展,显然不是那时苏联人愿意接受的——由于长期以来与西方汽车工业在技术交流上的缺失(尽管这不全是苏联自己的问题),一度拥有最先进且完备体系的前苏联,其汽车工业在技术发展中始终处于迟滞的地步,基本只能看在意共的面子上,从意大利获取有限的技术输入。

这一状况带来的结果是,以嘎斯为代表的高端品牌(至少乘用车部分是这样),其轿车产品直到苏联解体都没能撕掉仿制四五十年代美国车(这基本上是他们最后能直接接触的“好东西”)的标签;而在世纪末仍被前苏联民众,以及苏联解体后的俄罗斯民众当作宝贝一样供起来的拉达2101/2105/2107系列(因为相对而言这玩意儿最容易获取),实际上也不过是六七十年代就已问世的菲亚特124,“缝缝补补再战好多年”之后的版本……????

看到这里,你还会觉得营销号们口中那些只要流量不要脸、“自主品牌崛起了,把进口车企全都打回老家”的论调有多大正面意义么?

这也是我十分反感“国内行业爆发速度这么快,未来几年海外车企还能剩几家都很难说”之类观点的部分原因。

还有一个原因是,现实世界的运行并不像眼前的你玩SLG/RTS/RTT类型的游戏那样,点几下鼠标键盘就能轻易逆天改命。波斯、罗马、阿拉伯帝国、奥斯曼乃至英国这类仰仗创立时相对完整且健全体系而崛起的大帝国,哪一个不是历经几十乃至上百年的积重难返才最终衰落的?

同理,对置身于现代商业体系、反应速度有董事会和投资人压力保证的西式车企,又凭什么在早已有对策的当下,仅仅因为一次被抢跑、几年被动的交流停滞,就直接被全体宣判抢救无效?

难道数千年来人类从无数次失败教训中摸索、总结出的商业运营模式,还不如某些人脑中的说书人式臆想高效?

好像扯得有点远了,还是继续探讨“带着优势被动闭门造车”的可能性吧。对于我们的自主品牌而言,保持通畅且便捷的交流(无论是与外资商业合作,还是因竞争而带来的探索),重要程度也是要提到“最好时时刻刻都高效”的程度的。

一个简单明了的事实是:好的灵感、好的设计理念、好的产品需求,人人都有可能提出。对内,保持一个比较宽松的大环境、提供良好的交流平台(譬如大型车展),至少有利于某些点子上的“偷师”;对外,正在积极开拓海外市场的自主品牌们,更多海外系友商的存在也有利于他们第一时间从某些产品上获悉海外买家的想法。

注意,我这里说的“对外”部分,并不耽误自主品牌在海外的分部自行探索市场并及时与国内交流,而只是说,多一条可能的摸索渠道,在点子发掘上总是划算的。就创意共享和产品开发而言,“闭窗”绝对意味着闭塞;但维持好更开放的心态,总有机会形成双赢的局面,市场也总能趋向于健康发展。

如今,我们已经有了哪怕全球范围内也敢夸最完备的汽车工业供应链体系,有了目前为止整体而言最为领先的电动汽车/智能汽车技术产业优势,还有着传统汽车工业强国所没有的“无技术包袱”优势。

因此,我们就更没有理由因为几个人的狭隘思维,把外人连同自己人的路一并堵上。

毕竟,你也希望自主品牌在出海之后也能长期保持竞争优势,不是么?

锐胜汽车品牌独立:MPV市场杀进了一条鲶鱼!

“智”途论道!百位业界大咖解码下半场“换挡时刻”

稳健经营见成效!长城汽车二季度营收523.16亿元,同比增长7.72%

2025成都车展探馆:奇瑞“大肉包”,背后的故事你知道吗?

东风风神L8上市,售价12.99万元-14.99万元,2025年9月30日前可享限时置换价11.39万元-13.39万元。

8月30日,北京汽车制造厂旗下锐胜汽车在成都麓客岛举办的快手光合大会上,以独立品牌身份正式亮相。这场以“锐胜·启程”为主题的发布会,标志着国内首个专注MPV的品牌诞生。

乐道L90成都车展第10000台交付,明星郭涛成为用户

铂智3X的热销只是个开始,找对方向、进入节奏的铂智3X和它背后的广汽丰田即将进入新的阶段。

当物理学博士走进超级工厂:一堂关乎安全的新能源电池必修课

近日,第二十八届成都国际汽车展览会正式拉开帷幕。本次展会上,哈弗品牌以“Hi4与全家共赴热爱”为主题,携哈弗猛龙2026款、二代哈弗枭龙MAX、以及哈弗大狗PLUS等全新车型强势亮相,吹响Hi4技术价值普惠的新号角!

智界及问界秋季新品发布会多款重磅新品齐发,开启智慧出行新篇章

8月29日,《张朝阳的物理课》走进重庆赛力斯超级工厂,与问界共同开启一场关于安全与科学的探索之旅。

倪妮出任凯迪拉克代言人,全新XT5周年惊喜价22.99万起!

8月29日,成都国际车展6号馆H606展台,奇瑞控股旗下全球皮卡智能生态品牌RELY威麟,携全场景皮卡智能技术平台——“威麟开天平台”,以及威麟P3X、威麟P2X、威麟R08等家族3大系列产品正式亮相,并启动威麟R08的预售,以“智惠全球”的理念向全球智能皮卡市场发起了堪称最大规......

8月29日下午,2025汽车先锋思享荟在成都天府国际会议中心盛大启幕。

“旅行小房车”山海L7 PLUS引爆成都车展,捷途山海尽显新势力风采

2025年8月29日,成都国际车展正式拉开帷幕。在本届车展上,中国豪华汽车品牌红旗以“首个用户规模突破 200 万”的行业地位,带来全新产品矩阵,其中搭载900V高压平台技术的红旗天工05、天工06 三款新车型正式发售,同步推出200万辆纪念版系列车型,并首次展出红旗越野军旅主题......

与用户同行、集结六大品牌 长城汽车登陆2025成都车展

中国车企服务出海先行者:新央企新长安匠心铸标准,服务向世界

“智”途论道,百位业界大咖解码下半场“换挡时刻”