网友提问:

比亚迪宋的故障率是不是全国第一?

这个问题很有意思,因为从两个不同的角度分析会有不同的答案;近期的汽车爱好者关于比亚迪宋系列的故障率讨论较多,究其原因是该车已经成为全国汽车消费者投诉受理处置服务平台所统计投诉数量最高的车。在2023年1-8月里,比亚迪宋PLUS新能源的投诉数量是4244个,宋Pro新能源的数量是1026个,共计5270个!由于投诉量最多的前四名都是比亚迪汽车,所以只能与第五名进行对比,第五名是极氪001,投诉数量是1182个;第六名是丰田皇冠陆放,为1113个;第十名是华晨宝马X3,为721个,其他七台车都来自比亚迪。

下图是该平台统计并公布的列表。

如果你认可“发动机/电动机·混动模式转换故障”是故障的话,那么比亚迪宋系列确实是故障率全国第一的车;反之,不认为这是一个故障的话,那么宋系列的质量评价倒是不差。

现在的问题就在于你是否认可该问题属于故障,比亚迪方面并不认可其为故障,但该平台将其定义为故障。

那么什么是“发动机/电动机·混动模式转化故障”呢?

说白了就是五个字:发动机自启。

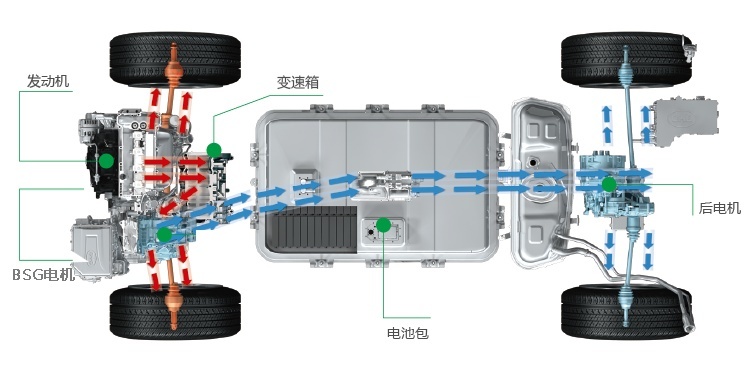

比亚迪品牌的插电混动汽车有一个特点,那就是在纯电动模式行驶中有概率自动启动发动机,在车辆静止的时候也有概率自动启动;这是一个很不合理的设定,发动机自动启动是有安全隐患的,比如DM3.0系列车辆的发动机从启动就会开始输出动力,在不知不觉中启动发动机会造成行驶中的车辆忽然多出一台1.5T或2.0T发动机的动力,在司机不知晓的状态下进行加速则有可能发生碰撞。

其次还有在涉水驾驶的时候如果自动启动发动机则有可能造成发动机进水损坏,在封闭的环境中,在车辆无人状态下如果自动启动发动机,尾气则有可能造成周围人的一氧化碳中毒。

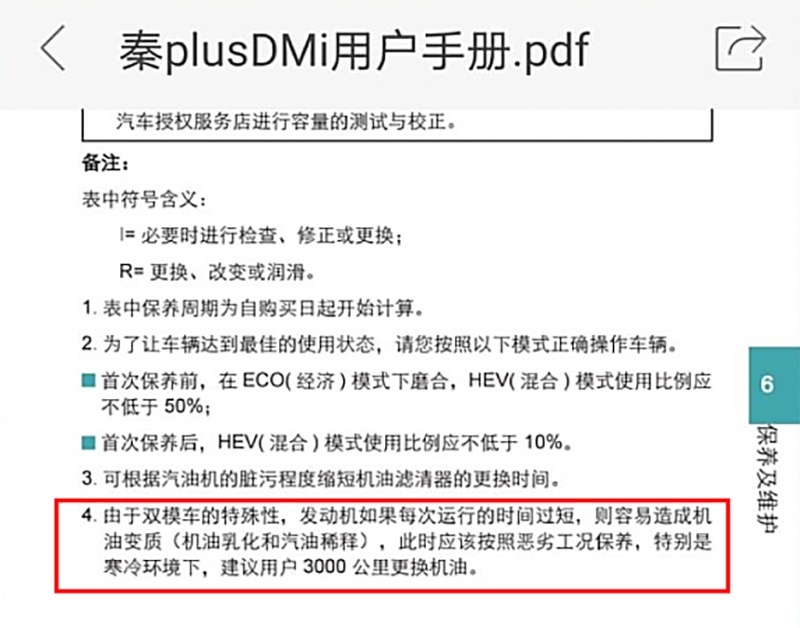

再次则是发动机自动启动的过程会消耗燃油,但是具备纯电动驾驶能力的插电混动汽车可以不用发动机驱动,用纯电动模式的用车成本会低很多;反之,自动启动发动机则会提高用车成本,并且自动启动发动机又短时间运行的话,比亚迪的发动机容易出现机油乳化,这又会提高车辆的保养成本(缩短保养周期)。

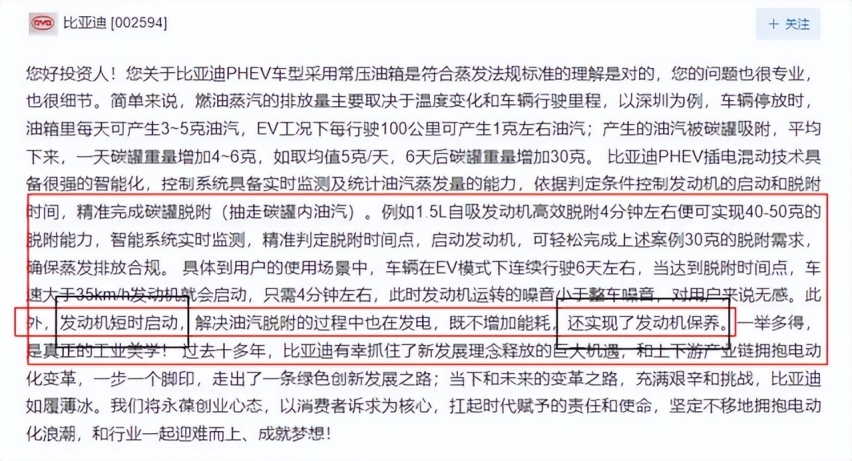

这个自动启动发动机的设定从用户的角度来看是肯定不合理的,对于第三代混动系统的车辆用户来说还有驾驶隐患的存在;所以从该平台统计投诉数量来看,其用户至少有一部分是认为发动机自启属于故障。但是比亚迪方面曾经有过解释,不仅不认可其为故障,甚至还说发动机自启动能保养发动机,然而这没有理论支持;至于其描述的发动机启动可以发电也没有意义,因为充电的成本远低于烧油发电。

情况就是这样,所以宋系列到底是不是故障率全国第一的车取决于你怎么看,如果赞同上述观点和全国汽车消费者投诉受理处置服务平台的定义,那这台车还真就是问题很大;反之,支持比亚迪并且不在意发动机自启的话,那就只能说这台车的性价比不高了,其他方面的质量还是不错的。

编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评

9 月 26 日,长安马自达扔出了新能源领域的 “王炸”—— 首款全球战略级新能源 SUV MAZDA EZ-60 正式上市!纯电、增程两大版本共 6 款车型,7 种配色,官方指导

逃离城市喧嚣,咖啡的仪式感不必留在室内。跟随福特智趣烈马,我们将一座专业的“森系咖啡馆”直接搬进了后备箱。本期视频将完整展示如何利用福特智趣烈马的强大改装潜力,看我们如何在山野之间,用福特智趣烈马重新定义你的咖啡时光。

安徽最佳购车时机!2025合肥十一车展开幕,不止有补贴更超多福利!

在汽车行业的璀璨星河里,十佳底盘评选向来是技术实力与创新精神的“试金石”。每一届评选结果的揭晓,都如同在平静湖面投下巨石,激起层层涟漪,吸引着无数车迷与业内人士的目光。近日,202

补全长续航关键拼图,智能越野体验再升级!9月29日,东风猛士科技与华为联手打造的豪华智能越野SUV猛士M817长续航新成员——猛士M817 Max+版正式上市,官方指导价36.99

集现代美学、尖端科技、高品质于一身, 更懂设计美学的EO羿欧,气质果然不一般!

长安启源A06日前开启先享预订,新车预售价仅11.99万元起,带来顶级好车的诚意。新车定位“大美舒享新家轿”,共推出6款配置车型,分别为630激光Ultra+、630激光Ultra

9月27日,“缤纷生活 正在热映”缤果S上市发布会在成都· 科幻馆璀璨启幕,“高质感缤纷座驾”缤果S正式上市。据「TMT星球」了解,新车推出四款配置,置换补贴价6.38万-7.68

当敦煌大漠的千年风沙与当代造车智慧相遇,会碰撞出怎样的火花?吉利中国星全新东方曜的上市,限时指导价9.37万起,正在书写这个问题的答案。#吉利中国星 #全新东方曜

曾经传统油车时代,主流合资品牌和豪华品牌在中国市场很有号召力,但如今到了新能源时代,自主品牌电车成为主流,合资车反而被一些网友戏称为杂牌车,就连奔驰宝马也不例外,想要销量过得去,只

智能越野圈来了个狠角色!猛士M817 Max+版正式上市,价格锁定在36.99万。这家伙最硬核的地方就是超长续航,直接解决你的充电焦虑、补能烦恼和户外用电难题。它标配了50.4度的

广汽传祺多产品系列销量增长!节能与新能源车型销量持续上升

北京的怀柔已经开启金色秋天模式,开一台方盒子晒秋,真是太美了! 今天我们再次来到雁栖湖,来看刚刚上市的比亚迪方程豹钛7。

国庆假期有买SUV车型的打算?这期视频盘点了近期上市的新热SUV车型,看它没错

在国内新能源越野市场经历反复被认可的发展过程中,衡量一款新能源越野车技术先进与否的标准也在不断改变。从过去用户考量单一通过性和马力大小的实力,到如今他们更在乎硬核越野能力、无焦虑续

中秋任务!被“嫦娥”称之为三界最强仙术的华为ADS 4到底有多强?

东风奕派“独家霸屏”全国马拉松,彰显央企责任担当!

划时代国民神车-吉利银河星耀6,国庆先享价7.98万元起!

9月28日,上汽通用别克品牌宣布:新时代B级车开创者——至境L7正式上市,共推出5款车型,限时权益价16.99万元~21.59万元。作为别克高端新能源子品牌“至境”的首款旗舰轿车,

9月27日,“乾崑有约 全新「7」航-全新深蓝S07区域上市试驾会・广州站”在琶醍啤酒文化广场盛大启幕。珠江畔的工业风场地与车型未来感设计相映,现场设置静态品鉴、动态试驾及泊车体验