Ladies and 乡亲们,拜个早年!欢迎来到「傻瓜 AI 冒险家」周末专栏的第二期,我们主打普通人也能看懂的 AI。

喜欢吃瓜的朋友们可能知道,去年 12 月《纽约时报》状告 OpenAI 的官司,这家百年老报说 OpenAI 未经允许使用了《纽约时报》数百万篇文章,来训练像 ChatGPT 这样的聊天机器人,并且 ChatGPT 在回答用户问题的时候,也时常会成段地使用这些文章里的文字,严重侵犯了《纽约时报》的版权。然后,《纽约时报》说,赔钱是不够的,你必须 order the「destruction」of ChatGPT,将 ChatGPT「销毁」。

这场官司的火药味,相当浓厚,符合《纽约时报》向来「刚烈」的个性。而且《纽约时报》还在自己发的文章里写,这场官司打开了使用「未经授权的出版作品」来训练 AI 的「法律战争」的新战线——其实在《纽约时报》之前,也已经有作家状告 OpenAI,理由也是 ChatGPT 的训练内容侵犯版权,但动静没有《纽约时报》闹得这么大。

《纽约时报》并没有提出具体的金钱赔偿要求,但主张 OpenAI 的侵权行为造成了「数十亿美元的法定和实际损害」。《纽约时报》还说,他们在走上法庭之前,已经找过 OpenAI 和微软,但「协商」没有取得有效的结果。

那么面对着掌握报道机器的《纽约时报》,OpenAI 又是怎么说的呢?

今年 1 月初,OpenAI 发表了一份声明,表示他们不同意《纽约时报》的诉讼——「这没有法律依据」,并且指出 OpenAI 正在与新闻机构合作,创造新的机会,培训 AI 使用的内容是「公开的互联网材料」,属于合理使用(fair use)。关于 ChatGPT 将《纽约时报》的整段内容在聊天中「吐出」的问题,OpenAI 轻描淡写地说这属于「罕见的错误」,他们正在「努力将其将至零」。

听起来,OpenAI 就像在说,我们掌握了最新的技术,还愿意跟你们合作,你们还有什么意见?而《纽约时报》的立场是,我们是有订阅制的,你不仅没有付款就使用我们的内容,还把我们的内容成段地给读者,那我们还怎么挣钱?

在另外的一篇博客文章里,OpenAI 的发言人还补充说,他们实际上与《纽约时报》进行了「有建设性的对话」,主要的协商内容是在 ChatGPT 中对引用了《纽约时报》内容的部分进行标记,所以对于《纽约时报》的这一纸诉状,他们感到很惊讶,并且失望,他们仍然希望能找到一个让创作者从 AI 技术中获益的双赢办法。

这场官司,或者说博弈,目前还没有结果。许多外媒的猜测是,法院确实有权像《纽约时报》要求的那样下令「销毁」ChatGPT,就像销毁其他的侵权或盗版产品一样,但是法院采取这种「极端」手段的可能性不大,因为美国的版权法从未被用于销毁人工智能模型,而且要「销毁」ChatGPT 必须满足两个条件,一是「不得妨碍合法活动」,二是「它必须是可以防止侵权的唯一补救措施」。ChatGPT 的问题,显然要更复杂一些。

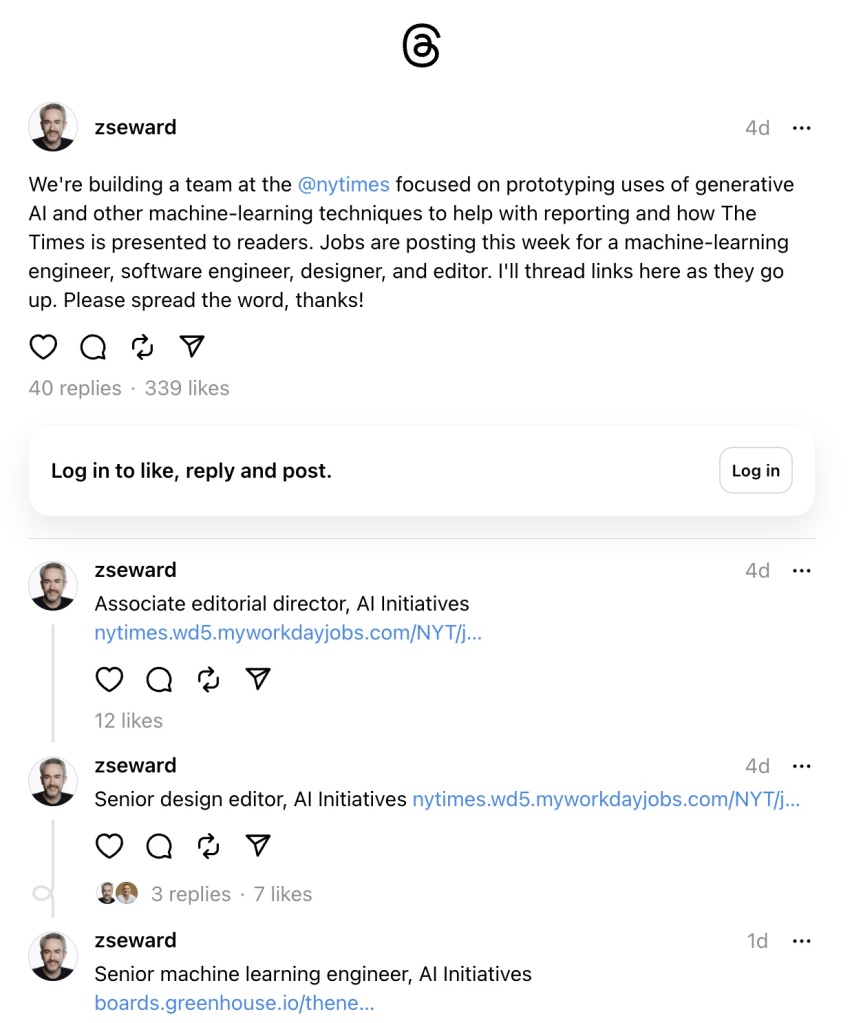

不过话锋一转,最近《纽约时报》似乎有了一种「打不过就加入」的领悟,说他们正在组建一个新的工程师和编辑团队,来试验可否用生成式人工智能(Generative AI)来产出新闻。当行业大佬走出这一步的时候,大家都知道,我们又将迎来一场内容革命了。

《纽约时报》的这支队伍,将由 Zach Seward 领导。Zach Seward,是 Quartz 的联合创始人、前首席产品官、前主编和前首席执行官,一直以来都是数字媒体技术和体验的先行者,Quartz 也被称为一家「为数字时代而生的商业新闻网站」。根据《纽约时报》给员工的说明,Zach 将协助制定「How we do and do not use generative A.I. 我们如何使用/不使用生成式人工智能」的基本原则,为记者们设计人工智能培训项目,并尝试使用人工智能工具和想法来拓展《纽约时报》的报道范围。

据《华尔街日报》消息,早在去年 8 月份,《纽约时报》就已经在内部会议上讨论如何利用人工智能技术提高现有工作效率,包括生成标题创意或者分析数据等,并且现在内部已经允许员工申请使用人工智能工具。但目前,我们还不知道这次《纽约时报》大举招募工程师之后,是会采用已有的 AI 模型,还是重新建立一个独立的模型。

《纽约时报》在宣布这件事的时候也强调:我们的记者还是会继续做新闻报道的。甚至最近,《纽约时报》还加强了记者简介,并且增加了记者的短视频内容,似乎也是为了对抗 AI 让创作者身份愈发模糊的残酷现实。

过去十年,像《纽约时报》这样的传统大媒体在快速的技术发展中不断受到巨大的冲击,阅读量下跌、广告商撤退,人们似乎只需要从社交媒体上获取内容了,传统媒体竖起的高高的「订阅墙」,也是杯水车薪,连大名鼎鼎的《经济学人》都在机场开了个小店,卖一些他们的杂志,以及更多的其他的杂物。

而过去一年,ChatGPT 的崛起无疑引发了一轮新的恐慌,如果媒体费心产出的内容,聊天机器人都可以随意抓取,那么谁来承担产出优质内容的成本呢?但是,另一方面,人工智能时代,我们真的还需要为内容付出那么高的成本吗?

《纽约时报》起诉 OpenAI,回答的是第一个问题,而它转而建立自己的人工智能团队,是在尝试回答第二个问题。

那么当下的人工智能,究竟可以为新闻内容创作做些什么?

在我们日常的实践当中,AI 已经可以很流畅地进行各种语言的翻译和润色、为新闻撰写概要、为一篇报道起一些符合常规的标题、按照一定格式将新闻摘要编入邮件、撰写给读者的信息,它可以非常快速地为你提供选题灵感、搜集网络上所有相关的资料、搜索学术论文、抓取数据、分析你提供的数据并得出趋势结论,乃至进一步撰写整个段落或整篇文章;如果你去做采访,AI 可以为你生成采访提纲,还可以帮你把采访语音迅速转化成文字记录,并且进行要点梳理;如果你学会使用图像生成工具,它甚至可以为你生成真假难辨的照片,或者为你设计栏目的头图;如果你需要的话,你还可以训练 AI 帮你做电话调查。

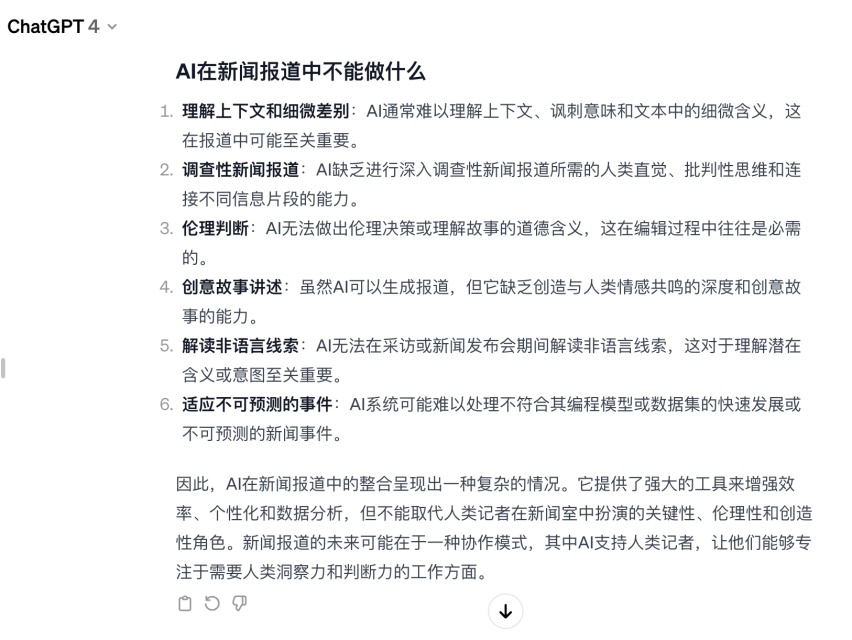

但是,新闻内容当然还有许多 AI 还无法做到的部分,如果你问 ChatGPT,它会告诉你,它无法理解新闻报道当中的特定背景和文字的微妙语义;它无法进行调查性的新闻报道,因为它缺乏直觉和批判性思维,也不能解读非语言的线索;它无法进行伦理判断,因为 AI 只能遵守人类输入的规则,比如 OpenAI 规定它不能生成「脑机接口」相关的内容,它会告诉你说它不能生成,而且它只知道这好像跟伦理有关,但它并不真的理解;它无法适应可不预测的事件,而这正是新闻的重要组成部分;它可以进行一定程度的创意故事讲述,但是它缺乏对人类情感共鸣的理解,它的故事会缺乏深度,以及与人类的连接。

当然最重要的两点,ChatGPT 意识不到:第一,当前生成式 AI 的内容终究是基于人类已有的庞大内容库,它的东西常常是东拼西凑的,涉及侵权或者抄袭,而且常常「编起来没边」,将不符合事实的内容说得头头是道;第二,AI 并没有亲历生活的能力,它无法感知人类的焦虑,社会的起伏,当你有了想法,把数据输入给它,它可以给你提炼出线索和趋势,但是它无法预判,也无法观察。

所以,人工智能可以一定程度上降低内容制作成本,让所有机械的工作变得更高效,但是新闻报道的核心依然是人,是能够灵活应用 AI 工具来进行报道的人,最终是不是会降低成本,可真不好说。

比如著名科技网站 CNET,去年就因为采用人工智能产出报道而导致了数十篇文章内容出错,被发现之后,CNET 迅速暂停了 AI 工具的使用。现在,CNET 在网站上刊登了详细的 AI 使用政策,包括 AI 生成内容一定是基于他们自有的内容和数据,或者会有专门的编辑仔细检查信息的准确度和来源,避免出现信息错误、抄袭和侵权的情况。同时,他们在训练自有的 AI 的时候,也会着重训练其对内容来源进行准确标记,让所有创作者的内容都获得应有的认可。此外,CNET 还明确写道,他们不会使用 AI 来撰写完整的报道、进行产品评测,以及生成图像或视频。

CNET 禁止的这些,正是很多新闻网站正在采用的方法,而这也成为区隔一家媒体内容质量的一个新的重要指标。

AI 生成内容并不是不能利用,事实上 AI 撰写的段落或者生成的故事,有些还是很有意思的,甚至有时候 AI 能够为我们提供很有趣的创意和灵感。但是,创作者始终应该获得尊重,AI 抄袭和人工抄袭并没有本质区别。另一方面,AI 生成内容有非常多重复的套路和内容,这显然并不能形成一个丰富的内容生态,对于人类智识的增长,并不能带来助益。

对于普通读者来说,可能很多人已经有体会,在浏览新闻的时候总要择机多点击不同的内容,才能让自己的新闻源保持多样性,否则很快新闻源就会被单一内容占据,你再也听不见「不同的声音」,媒体如果依赖 AI 产出核心内容,呈现出来的面貌,恐怕也会是如此,甚至充满谬误。

《纽约时报》的「打」与「加入」,正是应有之义。

不知从何时开始,买车变得像是投资期货了。千百年来一手交钱一手交货的老规矩,现在也不好使了。不少车友看到宣传一时心动,激情下单之后却陷入了“购车无现车,变相无补贴”的陷阱,让买新车这

进入12月份后,各品牌相继公布自家的最新销量,可谓“几家欢喜几家愁”。日前,《车壹圈》获取了日系三强销量情况,数据显示:11月份丰田在华销量为16.3万辆,同比增长29.3%,也是

日前,我们通过梅赛德斯—奔驰官方渠道了解到,梅赛德斯-AMG PureSpeed正式发布,作为Mythos series系列的首款量产车型,新车定位将高于迈巴赫,采用了诸多创新设计

10月底,欧盟正式宣布对华电动车加征关税,但到了11月,态度又有所松动。德国大众汽车工人罢工、唐唯实辞任Stellantis CEO、号称“欧洲宁德时代”的北方伏特申请破产....

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

极越07Passion版,27.99万值不值?

长安启源C798官图发布,分享一下我们在官图上找到的深度信息

等了一天,小米SUV终于来了!工信部在昨晚八点多的时候,公布了第六十九批《新能源汽车车型目录》,而小米SUV赫然在列。咱们就说,工信部的小伙伴都要加班的吗(手动狗头)?几乎是同一时

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

在漳州碧湖万达,汽车嘉年华不仅便利广大车迷和消费者到场参与,还为朋友们提供了一个购物与购车的双重选择。

随着国内汽车市场家庭观念的加深,MPV市场不再是别克GL8一家独大,不少新兴的MPV车型开始在市场里站稳脚跟。尤其是来自丰田的赛那和格瑞维亚,在今年10月份双双交出8千台以上的销量

随着智能驾驶技术的迅猛发展,越来越多的消费者开始关注车辆的安全性和驾驶体验,特别是在智能驾驶和主动安全功能方面的提升。在这个背景下,问界新M7系列凭借着全面升级的HUAWEI AD

12月9日消息,上汽乘用车正式任命周钘担任MG品牌事业部总经理一职。原MG品牌事业部总经理陆家俊另有任命。 周钘在汽车行业深耕多年,长期服务于上汽通用五菱,在品牌塑造、产品开发、市场营销、渠道拓展等多个核心岗位得到历练。 加入MG之前,周钘的职位是上汽通用五菱品牌与传播总经理。 ......

长安启源C798官宣外观,聊聊定位和品控,针对家庭用户的又一抢眼选择

日前,我们通过一汽-大众官方渠道了解到,新款大众T-ROC探歌正式上市,新车此次共推3个配置,指导价区间为15.89万-17.87万元,新车顶配车型指导价下降0.12万元,并对部分

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

1、长安启源C798这是对着理想L6来打吗?近日,长安启源发布了全新车型C798的官图,有望于年底正式发布;从设计来看,新车采用了全新的设计风格,前脸是贯穿式灯带和分体式大灯;车身

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间