由汽车评价研究院主办,蔚来汽车协办的2024中国智能底盘技术研讨会前几天在北京顺义举行,主要议题是探讨智能化时代的全球汽车底盘发展趋势,会上专家们举了很多关于蔚来汽车底盘技术的例子,也给予了蔚来底盘技术很高的评价。

首先来聊聊为什么选择蔚来作为此次会议的协办方。

其实这两年我们也能看到蔚来在汽车底盘领域的作为,大家应该都还记得当时“香槟塔”带来的震撼表现。蔚来一直以来在对底盘上的探索没有满足于现状,从最初的空气弹簧+连续可变阻尼减震的应用,到后来的AI赋能底盘,到现在通过天行底盘实现真正的AI智能底盘。

我想蔚来并不是单纯想要通过底盘来提升产品价值,因为目前阶段底盘表现对于很多消费者压根不是能提升品牌价值的关注点,底盘的显性价值远不及智能座舱、智能驾驶等来得直观有效,底盘的认知也具有较高门槛。

所以蔚来在底盘方面,就是单纯对技术的追求,不仅得到了汽车评价院的各位专家的认可,也值得被我们尊重。

听完了专家们的分享,结合我自己的从业经验,我其实有一些感想,因为现在网络上有很多关于汽车的“暴论”——不光针对底盘。

近几年,中国电动汽车发展势头迅猛,除了动力形式的不同,还有智能座舱、智能驾驶等的发展也让世人瞩目。与此同时,由于新能源汽车在驾驶体验上以及所谓的智能化表现和传统汽车相比区别明显,因此在网络上,消费者以及一些媒体出现了“新能源汽车吊打燃油车”“车坐不开”等等著名言论,我认为,这是极其错误的认知。

汽车底盘是目前车辆能够安全、高效、舒适行驶在路面上的关键,没有好的基础,所谓的智能化都是泡影。而且其实底盘本身也是智能化中重要的一环:要想实现真正的自动驾驶,底盘哪怕只是在执行层,也会显著影响车辆控制的效果,就如同“我想考清华”和“我能考清华”的区别,脑子命令考清华,但绝大多数人都“臣妾做不到”啊。

在研讨会上,汽车评价研究院院长李庆文先生也表达过一个观点。他说当前行业的焦点,大家特别关注的,就是电动化和智能化。不过在这过程中忽略了底盘技术的重要性。虽然在近十几年左右的电动化浪潮中,国产品牌在电动化、智能化上基本处于领先地位。这里既有策略政策原因,当然也有技术实力的原因,底盘并不是那么容易能做到很好。

作为前底盘性能工程师,我很欣慰至少行业专家们以及以蔚来为代表的一些车企,还能继续关注到对于车辆驾驶和乘坐以及安全都强相关的底盘。至少说明,并不是谁声音大谁就有理。

我自己从最近几个月的试驾过程中也发现,合资乃至进口车型确实在智能化赛道中和国产品牌存在不小的差距,我们不管是在功能的挖掘抑或是硬件上的投入确实更胜一筹。谁能想到,其实几年前大家还在讨论中控屏幕用“小黑板”来区分高低配的?

但是,在传统一点的底盘领域,我们现在依旧是一个“追赶者”的形象。

有人可能不服,觉得国产汽车的底盘也已经强大能到和各大海外品牌掰手腕的地步,虽然近几年我们的底盘表现有“中国特色底盘”的趋势,但很多消费者甚至从业者并不清楚到底什么样的底盘表现才是优秀的,要不然也不会出现类似前段时间对于飞坡、加速俯仰问题那么激烈的争论。

国内主机厂有自主底盘调校能力的,实际上也就差不多最近十来年才慢慢发展起来,而关于底盘的或者说车辆动力学相关的研究——差不多要从1930年左右开始算起,而到了1956年左右就有了比较完整的车辆动力学理论的著作发表,我们对于底盘的研究应用时间要短得多,正视这种差距,并不是长他人威风。

其中,李庆文先生有一个观点我很认同。他认为目前国内已经有很多OEM认识到了汽车智能底盘在整车中的重要作用,很多车企都在进行智能底盘创新的探索,比如上汽的灵犀底盘、华为的途灵底盘、蔚来的天行底盘等等,这些都是国内厂家在智能底盘方向的探索创新。

尤其是蔚来的天行底盘系统。

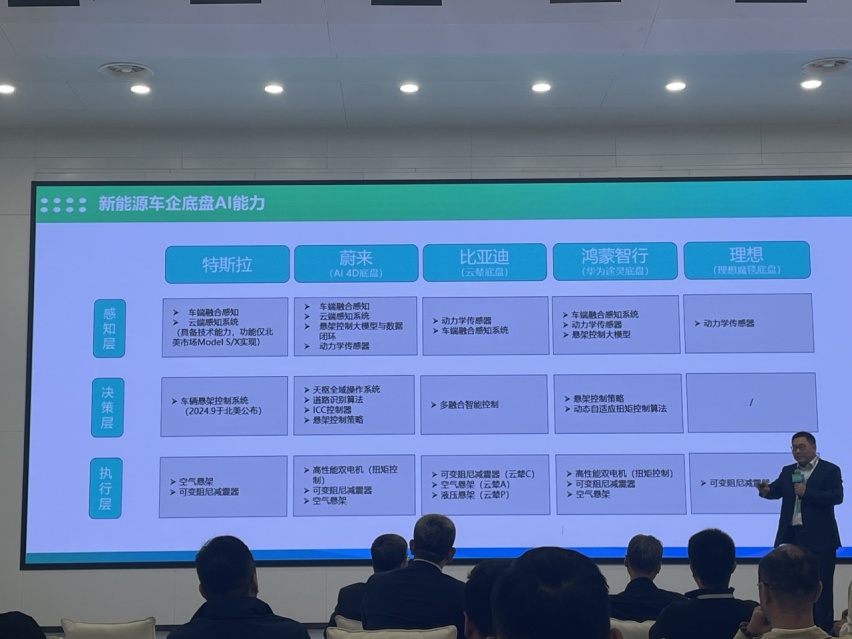

智能底盘需要在感知层、决策层、执行层全面贯通,才有可能实现智能控制。蔚来目前这套智能底盘系统有别于别家方案的主要之处,在于感知层面将车端融合感知、云端感知、悬架控制大模型、动力学传感器进行融合感知,而且目前已有部分AI能力。

有意思的点还在于感知层面上不光是单车进行感知,蔚来通过蔚来车辆的行驶数据,制作云端图层可以发放给其它蔚来车辆,于是哪怕当前本车辆没有在某路段行驶过的情况下依旧可以根据云端数据提前调整悬架参数,让车辆能够以更合适的状态处理路面状况,即蔚来所谓的「4D全域舒适领航」功能,无需依赖导航并且实时可变,当路面信息改变时可以即时调整底盘控制策略。

而在决策层面上,蔚来这套系统率先将底盘从孤立子系统,升级成打通全车智能的完备平台,以「SkyOS·天枢」统一调度管理车身控制、底盘控制、AD能力控制、人机界面等,拥有一个统一的大脑来协调车辆各系统,不再是各自为政,这一点对于智能底盘是极其重要的。早先车辆都是各系统自己有自己的控制器、只完成自己系统的工作,现在开始实行域控等,今后中央控制将是主流。

说到中央控制,会上清华大学车辆与运载学院教授李亮教授也表达过类似的观点。他认为传统底盘系统有转向、制动、悬架、动力系统等单独的子系统,各系统都是单独控制,都有它们自己的感知环节、电控环节、决策控制环节,因为没有统一的协调过程,所以传统架构下车辆依旧有失稳或者舒适性等问题,不足够安全,也谈不上高效。

这时候如果有了类似蔚来的「SkyOS·天枢」来作为整车的大脑协同控制,就如同传统架构下驾驶员的作用一样,那么整套系统的安全性以及效率都会有所提高,因为传统架构下人车闭环才能更好的控制车辆。以前驾驶员是中央控制,通过自己的感知、手眼脚协调等来控制车辆,具有避险能力,只不过避险能力除了车端能力外,与驾驶员本身也有很大关系。

不过我在想,真正实现中央控制后,那么遇到冲突之时到底是人的权重高还是控制器权重高?

李亮教授还提到一个我觉得很有意思并且很重要的发展方向,他说统汽车的执行都是来自于上层,而底层线控是不带脑子的,只能转换和传递信息,目前所有的智能底盘系统,哪怕是有了中央控制也不是完全体。

完全体是进化成每一个轮子就是一个触角,最终的执行机构也要能够自己去感知到它跟路面接触的条件,自己要能判断能否抓住地面,并且4轮还能够进行联合计算,执行层本身就能够决定车辆在当前的驾驶预期,除了无脑执行决策层策略外还能判断智能驾驶的驾驶指令能否执行。

李教授有一个很形象的比喻:他将这种操作方式比作本能反应,就像人手一样,除了执行大脑给手的指令外,在特殊情况下,手其实还有能力本能的做出一些反应,毕竟信息传递也会消耗时间,而在紧急情况下,时间就是生命。

这种观点我认为与其说车辆是一台车不如说是一个人,这才是真正的智能化。目前市面上所有的“智能驾驶”还称不上是完全智能的一个重要因素就是还不具备“下意识”的能力,执行层也没有上面所说的自行判断的能力。

其实到这里,我感觉李教授的观点实际已经回答了上面的问题,也许以后真的会是机器带着人在进行驾驶,智能底盘会根据自己的判断及时纠正人带来的错误决策。我觉得这样对于大部分驾驶人会更好,因为普通人大多不具备判断车辆极限的能力,错误的操作方式会带来更严重的后果。

而车辆具备判断能力,和人想要“撒欢”一下的场景也并不冲突,只不过是“撒欢”这个行为,会在车辆自行判断的安全限度之内。这样我觉得既能解决安全问题同时还能最大限度保留驾驶的乐趣,今后也许真的会出现“没有交通伤亡”的世界。

说到这里,我觉得正如会上蔚来整车应用软件部负责人肖柏宏博士介绍的那样:未来智能底盘向何处发展?必将朝着更智能、更自主、更安全、更舒适的方向前进,现如今从底盘硬件上看起来大家都差不多,但是我觉得并没有到达顶点,也许还会有更新的技术出现。就算是不会出现新技术,但是在现有技术上优化也不是没有空间。

就如同奥运会的口号一样,更高、更快、更强。要想让底盘应对更多更复杂的道路场景,那么这些执行器的执行速度等等当然更快更精准为好,而且通过这次研讨会蔚来汽车底盘技术的分享,我意识到不光是整车具备可学习、可成长能力的重要性,智能底盘想要长足发展这也是不可或缺的能力,类似蔚来的云端共享功能,将会是车车之间交流学习的途径平台。

不过我一直认为技术只是实现功能的途径,并不是目标,不管是用何种技术,技术如何发展,关于底盘的好坏其实标准并没有变。

不能因为技术水平高、硬件强,就断定车辆的实际表现会更好。因为从实际体验看,目前很多车型虽然硬件条件拉满,但是实际底盘表现并不比别人更好,也许评价维度以后会增加,但还是那句话:

实际效果永远大于炫技能力,我们在发展底盘技术的同时,在基础的认知评价维度应该也要跟上,这样才能真的做出“好开、好坐、好聪明”的智能底盘。

(END)

如果你现在就7万多的预算准备买新能源车,总觉得要么空间不够,要么综合配置不足,要么可玩性不高,现在我觉得你不用纠结了。比亚迪直接放了大招,就在昨天,比亚迪的元UP正式加推了301公里的领航型,售价7.48万元。

对于理想i8来讲,有个难关这次恐怕很难过去。要知道无论是性价比、厂家生态,还是产品体验,广汽昊铂HL都要更强。

我来参加上汽奥迪A5L Sportback上市发布会,25.99万元的起售价你觉得如何?除此之外,还有现金优惠和限时赠送的选装包,这款车表现如何,一起来看看。

续航620km和15分钟快充!深蓝 S05新推车型价格香吗?

今天跟大家聊的是非常经典的一款日系的7座SUV车型,我身边的这款。由一汽丰田出品的皇冠陆放 名字可能比较陌生,但其实它和广汽丰田的汉兰达是相同的姊妹车型,只是它的一个外观设计用的是北美的运动版的外观。

8月1日,北京CBD核心区迎来一场别开生面的开业典礼——星程耀高端房车生活体验中心正式揭幕。展厅内,青甘环线营地、滇西雨林驻车点等真实旅行场景被1:1复刻,让繁华都市中心瞬间充满山野气息。

今天给大家来我们身边的这一款传祺的GS4 Max,其实你会发现这款车型一直以来属于传祺家族里,过去是属于一个小爆款的车型,目前价格11.58万到12.68万元之间。

试驾海狮06:智能泊车实用,云辇-C开起来舒适,家用值得入手!

别听车评人说,一定要到店去看,告诉你如何去看一台车适不适合你。

这位朋友留言,身高190cm,身材比较壮,预算20万以内,有哪些适合高个子朋友的SUV,今天给大家推荐几款。

今天和大家聊的是一汽丰田旗下非常经典的一款SUV车型,就是我身边的这一款RAV荣放,那这款车我觉得也是在全球范围非常经典的一款都市SUV车型。

奕派科技是啥?就是将“纳米”、“奕派”、“风神”合并,对于车辆研发的精力也集中了,而且对于未来也有更新更强的规划了,随小编一起看看奕派科技战略发布会对于,都有什么好东西拿出来吧!

星纪元E05曝光!奇瑞首款搭载地平线辅助驾驶,配1.5T增程

其实今年开始,感觉越来越多的合资品牌也开始真的出手了,而在全球市场大放异彩的韩系车,这次在国内市场也算是认真的起来。北京现代就带来了首款纯电SUV车型北京现代EO (ELRXIO)。

极狐T1这款新车的外观官图大家看了没,个性时尚的造型,细节满满,工信部公告2770mm超长轴距,这是一台A0级的车啊。今天,又看到了极狐T1的内饰图,很有惊喜,我们来看一下。

央企新势力诞生!东风奕派科技深绑华为,2026年固态电池上车

全新博越预售价9.19-11.29万元,以五大越级实力打造“新一代家用SUV首选”

吉利博越依靠着强口碑,卖掉了不少车。这次更新了一下外观内饰,比之前更好看了。最实在的部份,还是更新配置和提升实用性,这次10万不到的博越会更香吗?

这是一台吉利的银河A7,那他是一台B级的插混轿车,那现在已经公布了预售价格,预售价格9.78万元起,顶配车型卖到13.38万元。

如果说你手握17-20万的预算,想买一台比较靠谱的多人出行6座的新能源SUV车型,我觉得,这款车全新的2026款的东风奕派eπ008,是个非常不错的选择。