“有些车企天天喊智驾平权,那我问你,你用的几线的激光雷达?谁家的芯片?芯片算力是多少?回答我!Look in my eyes!计算平台呢?线控系统呢?安全冗余呢?你凭什么敢说智驾平权了?Tell me why!”

“夜间鬼探头误判率多少?加塞场景响应延迟几毫秒?

说好的无图方案,结果遇到修路围栏秒变人工智障!

用户贡献的百万级corner cases,你拿什么反哺模型迭代?

极端场景覆盖多少种?雨天刹车距离延长几米?

回答我!Look in my eyes!

嘴上喊着‘平权’,实际拿L2当L4卖!

传感器精度够吗?算法迭代了几代?数据采集量多少TB?

最后让消费者拿命替你试错——

这叫平权?这叫耍流氓!”

智驾平权,这四个字说出来容易,做起来却是九重炼狱。所以,智驾平权不是口号,是拿真金白银砸出来的技术护城河,是拿千万公里路测堆出来的安全信任状,是拿产业链话语权拼出来的成本定价权。

最近,相关部门在狠抓智驾,源于频发的安全事故对行业公信力的致命冲击。这何尝不是一场技术与规则的重构赛跑,智能驾驶已不再是科幻电影里的概念,而是真切地驶向现实。相关部门紧抓智驾的背后,是技术狂飙与监管滞后矛盾的集中爆发。

这揭示了三个深层逻辑:其一,技术边界的模糊性正在倒逼规则重塑。智驾系统面对极端场景的决策逻辑,已触及伦理与法律的灰色地带。监管部门介入,实质是在为人工智能划定“道德红线和法律边界”。

其二,产业竞争的失控风险需要政策锚点。部分车企为抢占市场,存在夸大宣传、隐瞒缺陷的乱象。智驾事故不仅暴露了技术缺陷,更撕开了车企“重营销、轻验证”的行业潜规则。监管的收紧,既是对消费者权益的兜底,也是对市场秩序的纠偏。

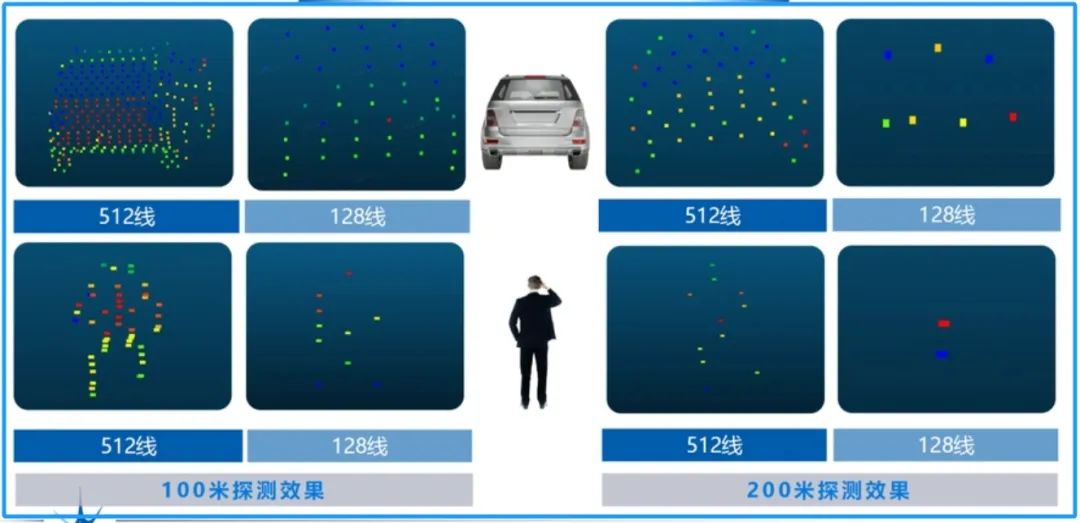

当车企宣称“全系标配高阶智驾”时,鲜少有人追问:128线激光雷达与96线产品的探测精度差异高达40%,为何宣传册上只标注“激光雷达”而不提具体型号?

更讽刺的是,某些车企甚至将摄像头像素、毫米波雷达数量等基础参数列为“核心优势”,这种对技术指标的刻意混淆,本质上是对消费者的认知剥削。

最近一段时间,因为某智驾事故的原因,整个汽车行业由此进入“智驾噤声期”。而岚图汽车却逆势而为,开展了一次L3级智能架构技术发布会。这次发布会的核心是讲“智架”+“智驾”就是“智能架构”+“智能驾驶”。

就像岚图CEO卢放所说,“现在市面很多宣传往往只是激光雷达或者芯片,但是在算法或整车执行方面跟不上,就容易出现很大的误导。在智能驾驶行业里有很多乱象,比如做不到动力分配控制、动力和制动协调,却说具备某种智能驾驶能力,这是属于虚假传播。”

真正的智能驾驶需要有整车能力的基础,再加上智能化的技术,合在一起才融合后才能构成完整的智能化体验。“智驾就像运动一样,既要有聪明的大脑,还需要有灵活的四肢去执行大脑的意图。”

当车企宣称“全系标配高阶智驾”时,鲜少有人追问:128线激光雷达与96线产品的探测精度差异高达40%,为何宣传册上只标注“激光雷达”而不提具体型号?200TOPS算力的芯片与2000TOPS芯片的决策延迟相差3个数量级,为何参数表用“强大算力”模糊带过?

智驾平权的拥趸们常爱引用摩尔定律,似乎只要等待时间魔法生效,智能驾驶的成本就会如融化的冰山般自然消解。但现实远比童话残酷:激光雷达的每一线扫描都是真金白银的燃烧,高精度地图的每一厘米测绘都是人力物力的堆砌,算法模型的每一次迭代都是算力资源的吞噬。

当“智驾平权”成为车企发布会的高频词时,这个承载着技术普惠理想的词汇,正在沦为一场精心设计的营销骗局。在这场集体狂欢中,消费者被塑造成技术乌托邦的殉道者,而真正的平权,早已在硬件减配、算法虚标、安全的泥潭中窒息。

“智驾是非常宽泛的概念,但能力不一样。所以,在宣传智驾的时候一定要讲平权,要平什么权?首先是以安全为基础,平用户的知情权,他要清楚地知道车到底是什么样的能力,否则就容易出大问题。部分企业宣传最高的能力,但销售的是低能力的产品,用户以为买到了高的能力,就容易出事故。”

在智能驾驶的赛道上,概念与现实的割裂正在制造危险的认知鸿沟。当车企将“智驾平权”作为营销利器时,却选择性遗忘了一个本质问题:平权的基石是信息对称,是用户对技术能力的真实认知,而非被包装过的技术神话。

这场以安全为名的平权运动,实则是一场重塑汽车产业话语权的知情权革命。

智驾技术的复杂性构成了天然的信息壁垒,从L2级辅助驾驶到L4级全自动驾驶,每个技术层级的跃迁都伴随着指数级增长的算法密度与传感器精度。

某车企宣称搭载“全栈自研”智驾系统,却对芯片算力、激光雷达线数等核心参数讳莫如深;某品牌展示自动泊车功能时,刻意回避地下车库的信号死角问题。这种选择性披露,实质是在利用技术黑箱制造认知幻觉。

更隐蔽的欺诈在于场景能力的偷换概念,比如宣称“城市NOA覆盖95%工况”,却将“工况”定义为理想天气下的主干道通行,而暴雨中的窄路会车、夜间无照明路段的行人识别等真正决定生死的能力,则被归入“持续迭代中”的免责条款。

这种话术操纵,让消费者误以为技术已成熟,实则将用户推向未知风险的试验场。最危险的谎言,是车企将L2级辅助驾驶包装成“无限接近L4”的自动驾驶。

这种话术操纵不仅模糊了技术边界,更构建了完美的责任转嫁链条:事故发生时,车企以“用户未及时接管”推诿,保险公司以“系统故障难以界定”拒赔,而消费者只能在技术黑箱与法律漏洞的双重夹击下独自承担后果。

面对车企天花乱坠的“智驾套餐”,普通用户既缺乏专业解读能力,又难以获取客观评测数据。某调研报告显示,超过60%的消费者将“自动驾驶”与“全自动驾驶”混为一谈,这种认知偏差在特定场景下可能转化为致命风险。当消费者误将L2级系统当作L4级使用时,一次错误的操作就可能酿成悲剧。

当车企将“全场景智能驾驶”印在广告页最显眼的位置时,鲜少有人追问:所谓的“智能”究竟覆盖多少种极端场景?所谓的“全场景”是否包含雨雪天气下的非标道路?某车企在广告中展示自动驾驶穿越闹市区的场景,却在用户手册中用极小字体注明“需驾驶员全程监控”,这种自相矛盾的表述正在透支行业信誉。

智驾平权的征程,是穿透技术迷雾的知情权革命,是重建汽车产业信任体系的艰难跋涉。当消费者能清晰理解每个技术参数背后的安全含义,当车企的宣传话术被客观标准所约束,当监管制度为技术创新划定伦理边界,智能驾驶才能真正从概念狂欢走向普惠现实。

上汽通用迎来自己28周年的生日,除了闷头造车以外,它还挺懂打卡出圈这一套。28岁的它正青春,正在用一种全新的方式和用户交流。

比亚迪全品牌「手车互联」上线,国产主流全覆盖,点赞

别克“至境” 全球首搭8775芯片

比亚迪全球率先提出为智能泊车兜底,底气来源于其拥有中国最大的智能辅助驾驶车云数据库、全球最大的智驾研发工程师团队、全球最大规模的新能源生产制造体系。比亚迪海洋网已收获超520万用户信赖,从智能驾驶辅助由高端走向标配的普惠,真正让智能驾驶走入千家万户,开创全民智驾时代,用实际行动践......

聚力携手 共谋智能汽车“向新力” 2025世界智能汽车大会新闻发布会召开

中国新能源汽车保有量越来越大,各汽车厂家快速发布新型的纯电动车型和混合动力车型。新能源汽车由于采用电机驱动,汽车百公里加速明显快于传统燃油汽车。同时混合动力汽车由于采用动力电池和燃油发动机的双布局,导致车身重量要显著高于同级别的燃油汽车。

这一切应该只是个开始,未来大概率还会有更多车型加入厮杀中。

智变新程 向上跃升 北汽集团上半年销量同比增长6%

喜迎宏光MINIEV上市五周年 五菱开启焕新季 置换补贴价3.68万起

夏天高温自驾出游,车要选错了可能会送命?

小车党终极答案?直击蔚来萤火虫,小小车大大空间?

又来致敬法拉利?丰田皇冠全新SUV曝光:插混也安排了

领克900的智能语音交互确实能打破人机隔阂

汽车工业经过百年的发展,造就了无数记录,但这些技术以前又有多少是自主品牌创造的呢? 最近有人总结了一份全球汽车油耗进化榜,能够看出在每一个关键节点的新技术应用,手动变速箱技术、缸内直喷技术、涡轮增压,早到后面的混动系统的应用等等,技术的不断迭代,让汽车油耗完成进化,变得越来越低......

自动泊车让新手秒变“老司机”

车内KTV让我明白,孩子竟把“堵车”可以变成期待

捷尼赛思还有未来吗?或许,打从一开始,这个品牌就不该进入中国。

堆料造车也就那么回事,得贴合需求才是王道

相比原来的哈弗H9,新的坦克400Hi4-T总体感觉当然好了许多,但没有了以前常用的副驾驶座椅 “老板键”多少有点遗憾,今天就自己动手给它增加一个副驾驶座椅 “老板键”。

在6月份的纯电车销量榜上,第一名不出意外,仍是特斯拉Model Y,小米SU7竟是唯一一款能与其形成竞争的车型。此外,还有星愿、海鸥、五菱宏光MINI EV这些稳坐前列的老面孔,都取得了不俗的成绩。而市场上一些声量颇高的流量品牌,却不见踪影。