“刹车”,是为了更稳健的前进。

作者 | 刘亮

编辑 | 趣解商业汽车组

最近,车企都在撤回自己“吹过的牛”。

在今年上海国际车展期间的几百场发布会上,昔日里疯狂把“高级智能驾驶”加大加粗的车企们极其低调,涉及到智驾的时候一定要强调一下是“辅助驾驶”。

深蓝汽车与华为深度合作的深蓝S09车型,HarmonySpace鸿蒙座舱5+华为乾崑智驾辅助ADS 3.3成为该车型的卖点;在介绍与华为的合作时,深蓝汽车方面特意强调“在智能辅助方面”。

喊出“智驾平权”的比亚迪发布“天神之眼”系统的时候还写着“高阶智驾”,但在2025上海车展发布的仰望U8L,其标配“天神之眼A”的后缀由“高阶智驾三激光版”变更为“驾驶辅助三激光版”。

从车企发布会到展台互动,从政策动向到消费者反馈,“安全冗余”“场景优化”“规范宣传”等成为关键词。在车展现场,有观众表示,购车时已从“关注功能炫酷”向“验证实际可靠性”转变。

01.重新审视“智驾”自智驾热潮兴起以来,因驾驶人错误使用智能驾驶操作而酿成的交通事故时有发生。

2024年10月,一辆开启智驾功能的问界新M5汽车在行驶至宾鹤高速公路一弯道时,未紧急制动撞死了误闯超车道的11只羊,随后又撞击护栏,继续向前行驶了100余米。

2024年12月,一海南车主在“赛力斯智驾大师赛”中,驾驶问界M7开启NCA功能,高速追尾水泥泵车。

今年3月中旬,一辆开启智驾的极氪009在深圳龙华高架行驶中碰撞护栏,车辆起火燃烧,车内3人严重烧伤。

3月底,一辆小米SU7标准版在安徽省德上高速池祁段发生严重交通事故,造成一名驾驶人和两名乘客死亡。

上述系列交通事故,究其原因是部分驾驶人误以为 “辅助驾驶=自动驾驶”,开启辅助驾驶功能后放任系统接管驾驶,不仅违反了交规,也对他人的安全构成严重威胁;而一次又一次的事故也说明,我们是时候重新审视“智能驾驶”了。

4月16日,工信部组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会。会议强调,汽车生产企业要深刻领会《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》要求,充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务,切实担负起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。

此后,中国汽车工业协会联合中国汽车工程学会发布《关于规范驾驶辅助宣传与应用的倡议书》,要求企业“严格依据《汽车驾驶自动化分级》命名功能,杜绝模糊或误导性表述”。

总结起来可以拆解成两部分:其一,智能驾驶的宣传不要“吹牛”,要多些真实的科普;其二,智能驾驶的权责要划分清楚。

其实,这两方面是智驾领域老生常谈的话题了。

“其实智驾对于很多司机来说都是需要学习的”。新能源车主小雪(化名)这样说道,“高速或者城市快速路的辅助驾驶、遥控停车等我都不认为是任何人零基础就可以上手的。而且一些司机甚至不懂得智驾的基本逻辑和接管范围,或者在系统已经发出警告和提醒的时候不予理会。”

小库(化名)也非常赞同,他还提到,不同车型的智驾水平不相同,比如他在北美体验过特斯拉FSDV12,“它的变道处理非常丝滑,V11版本见到右侧行人会非常夸张地绕一大圈,V12就更接近人类司机的处理方式。”而同时是蔚来车主的他还表示,“不得不承认,蔚来的智驾体验就没那么丝滑了。有一次我在进行并道,右侧有一辆车以非常快的速度从我身边经过,当时车子没有处理,而是延迟几秒钟之后忽然刹车。”所以小库认为智驾的培训应该是因车而异,“司机应该了解不同车型智驾的水平,以及各种交互的用语。”

但是在实际的销售过程中,会详细教育消费者的车企几乎没有。小雪就表示自己在购车的时候,销售没有对智驾做出任何使用说明和注意事项,只一味地告诉她智驾能实现多少功能。“我个人对关乎自身安全的技术都是非常敏感的,所以后期自己查了很多资料,也亲自测试后选择了合理的使用尺度,但是对于一些更不谨慎的消费者来说,这样很容易让他们产生智驾‘无所不能’的错觉。”

自从“智能化是电动化之后的下一战”成了电车圈的“主旋律”,智驾的门槛似乎越来越低;尤其是随着某些车企喊出“智驾平权”后,十万元级别的车型也搭载了所谓的“智驾”。

乐观来看,越来越多的人可以享受到智驾的福利,但这里也有两个反直觉的事情:一方面,十万元购车预算的消费者会不会花额外的时间和金钱成本来学习、升级智驾;另一方面,低价车型加载的智驾为了节约成本,在实际功能上与宣传中有所差距,导致消费者存在信息差。

举例来说,车企在宣传智驾的时候口径几乎都非常一致,“准L3级自动驾驶”“数千公里零接管”“采用英伟达芯片”等宣传话术,听起来感受就是智驾都差不多厉害。而车企没有说的是,低阶智驾和高阶智驾的算法差距最终体现的不只是使用场域的限制,还会影响智驾的反应速度;车企还没有说的是,目前即使是“高阶智驾”也只是L2级别,而只有到了L3级别,才能实现车辆为主体的接管转移。也就是说,现阶段电车的智驾根本不能实现司机“解放双手看风景”就能安全驾驶的水平。

但是这些,说的人太少,消费者们了解的更少。

技术的瓶颈并不可怕,但营销错觉却会造成致命的损失。技术需要突破,消费者需要知情,“我觉得智驾的门槛不应该降低,反而应该提高,显然智驾水平根本没有发达到宣传中的高度,而消费者为此付出的代价太大。”小雪表示。

02.自动驾驶,比想象中更难“如果按照2016年智驾非常火热的时候创业者们的说法,现在北京二环上应该全是‘没有司机’的车才对。”一位投资人说道。

不看别人,就看一直以科技公司标榜自己的马斯克就曾经在2019、2021、2023年都喊出过“实现全面自动驾驶”,结果每次都是“打脸”。

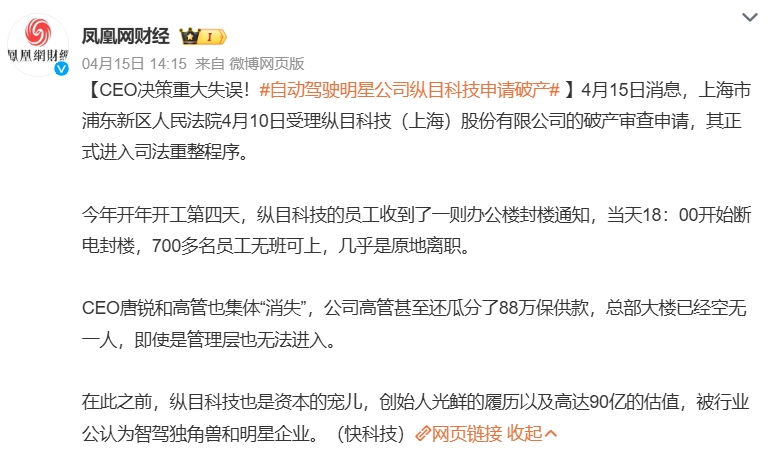

押注L4自动驾驶的公司也接连传来不好的消息,通用汽车对旗下专注自动驾驶的子公司Cruise“断供”后,后者开始大幅裁员;国内智能驾驶明星公司纵目科技也在本月向法院申请了破产,这家曾估值超90亿元的智能驾驶领域明星企业正式进入司法重整程序。

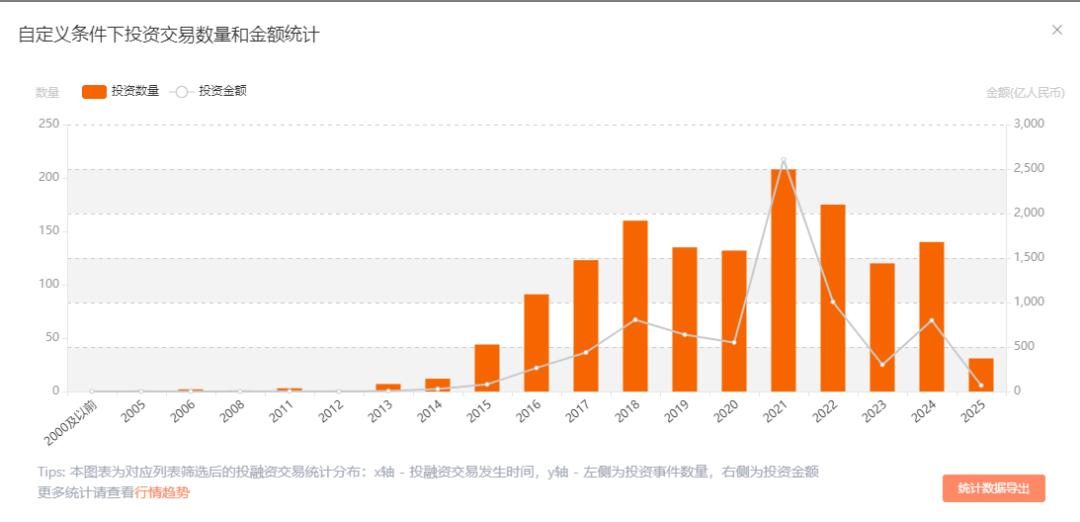

回溯国内智能驾驶赛道这几年的投资趋势,不难看出,自2016年开始爆发,一级市场对智能驾驶的热情在2021年达到了顶点,这背后其实和大模型的发展有关系。由于2021年Transformer模型在CV领域的应用,如Vision Transformer,改进了自动驾驶的视觉感知模块,使得算法更高效;此外大模型在多模态融合(激光雷达、摄像头、雷达数据)上的应用,也对提升系统可靠性有很大帮助。

不过从2021年之后,一级市场对智能驾驶的投资热度开始减退。这背后的一个核心原因是,所有人都意识到,从“智能驾驶”到 “自动驾驶”,从“自动化”到“无人化”,这中间的过程远比最初设想的要长。

即使现在大部分车企都在使用端到端自动驾驶路径,这种算法也有不可避免的弊端。

“最先绕不过去的就是大模型本身就存在的‘不可解释性’,比如我们去问ChatGPT理想汽车发布的纯电车型有哪些,后者可能会煞有介事地回答一个压根不存在的车型,这种被用户形容成‘抽风’的时刻,就是大模型的‘不可解释性’,它不可避免地会出现一些古怪的错误。这种错误放在搜索场景里顶多就是让用户觉得莫名其妙,但是放在智驾场景里就可能是个致命的事故。”吴峰(化名),一位大模型技术从业者这样总结道。

而且端到端有一个技术悖论——越是安全的智驾越是更少的需要接管,但我们需要从接管的数据里去评估新模型的水平;马斯克之前也说当前FSD所面临的挑战,主要是测试AI模型的效率以及判断新模型是否更优秀的水平能力。当AI模型在数千英里的行驶过程中仅出现一次需要人工干预的情况时,如何迅速而准确地评估新模型的优劣就变得更加困难。

更严肃的问题是,我们通过现在的端到端技术到底能不能实现无人驾驶?或者我们换个说法,智能驾驶的最终目的,并不是超越同行车企,而是代替人类司机。

如果以此为标准,现在的智驾还差得远。

FSD V13的关键干预距离达到了400到450英里之间,97%的驾驶过程中无需发生干预;Waymo的历史数据显示,其车辆在加州的城市环境下每8.5万英里会发生一次关键干预。这已经是智驾中的“尖子生水平”,但是如果比起人类驾驶员,人类驾驶的车辆每60到70万英里可能发生一次事故。

也就是说,目前最聪明的智驾对比人类顶多也只是十分之一。而最火热的端到端模式,能做到让智能驾驶尽可能的“模仿人类”,但这是不是实现L4智驾“替代人类”的技术,现在还不能确定。

03.“刹车”是为了更稳的前进坏消息是,L4比我们想象的更难;好消息是,L3因此被抬上桌。

今年,不论从政策还是市场层面都可以被称为是“L3商业化元年”。

政策端,北京和武汉这两个Robotaxi的先锋城市都发布了关于L3级智能驾驶上路的相关条例,以及对相关事故的责任与划分。

据“趣解商业”了解,北京市于今年4月1日起实施《北京市自动驾驶汽车条例》,该条例首次针对L3以上级别的个人乘用车自动驾驶测试上路做出了具体规定,也对自动驾驶车辆事故责任划分进行了细化并明确可以追究软件开发以及车辆制造方的相关责任。

此前,武汉市于今年3月1日起实施的《武汉市智能网联汽车发展促进条例》,也正式明确了智能网联汽车和L3及以上等级自动驾驶汽车在武汉运营时的具体规定及事故时的责任划分与赔偿责任。

值得注意的是,武汉和北京的条例中都对智能网联汽车发生道路交通事故并造成损害的赔偿责任进行了细化;规定指出,在保险赔偿责任之外,车辆所有人或者管理人先行承担赔偿责任,但随后可以向负有责任的相关主体追偿。

此前很多消费者不愿意使用智能驾驶一部分原因就是怕出事了权责划分不清晰,而L3恰好又是汽车为接管主体,必须得把人跟机器如何负责说清楚,消费者才更有意愿度。

市场端,今年3月,何小鹏透露小鹏汽车已建立云端—车端—硬件—芯片全栈自研AI体系,2025年底将率先实现L3级智能驾驶在国内落地;4月22日,华为在上海正式发布新一代乾崑智驾ADS 4系统,并宣布ADS Ultra旗舰版成为内首个支持高速L3商用的方案落地。

广汽、极氪和奇瑞更是在同一天分别公布了各自的L3量产计划;其中,广汽宣布将在2025年第四季度推出全国首款L3自动驾驶乘用车;极氪的9X光辉将搭载业界首创、专为L3智能驾驶设计的解决方案——千里浩瀚H9;而奇瑞则计划在2026年量产L3级自动驾驶车辆......

车企追求L3商业化是大势所趋,同时智能驾驶行业正式进入“强监管”时代,行业从“野蛮生长”转向高质量发展。

4月10日,在“上汽之夜”活动上,上汽集团底盘技术专家芦勇专门讲解了智能底盘相关的主被动安全;4月16日,岚图汽车发布L3智能架构时,多次强调安全是智驾的底线,呼吁车企宣传要守住底线。

4月18日,地平线发布智驾产品,创始人兼CEO余凯在发布会上说,就在昨晚彩排时还是“2025地平线高阶智驾产品发布会”,但因新的相关要求,地平线连夜修改PPT,将“高阶智驾”改为“辅助驾驶”。

4月27日,华为乾崑智能汽车解决方案官微发布《智能辅助驾驶安全倡议》;倡议中,包括广汽、上汽、北汽、赛力斯、奇瑞汽车等共11 家汽车品牌高管署名。

智能网联汽车产业长远发展,不能背离安全这一初衷,安全才是真智驾;强监管不是创新的终点,而是行业走向成熟的必经之路。

当车企从“功能炫技”回归“安全本位”,当消费者从“盲目信赖”学会“风险共担”,智能驾驶才能真正驶入可持续增长的快车道;智能驾驶不仅仅是靠技术进步就能实现的,更需要政策规范、消费者认知、技术研发的全面进步。

“有时候选择暂时慢下来,其实是为了更猛的提速。”

守势中藏锋,变局中蓄势。

从家用黑马到赛道平替!18万级“王炸组合”昊铂HT/GT双车上市

我花了30把我零百加速2.7s的比亚迪汉L EV打造成星际战车

新增16项功能 传祺向往S7开启OTA推送

限时26万元起,奥迪全新A5L Sportback到底贵不贵?

方程豹钛7或将入局30万级SUV 配置有何“玄机”

近日,国家网信办开展“清朗・优化营商网络环境—整治涉企网络‘黑嘴’”专项行动,从严从快处置一批涉企违法违规账号。其中,懂车帝、易车、搜狐等平台上的“CHE车说道”“车说道”等账号,因恶意诋毁小鹏汽车产品质量被依法依约关闭。

技术为王!比亚迪汉L超级e平台体验!颠覆充电生态?

地狱级副本通关!比亚迪巴西工厂,首车下线

今年4月底,在上海,首批600辆MAZDA 6e纯电旗舰轿车缓缓驶入滚装巨轮,启程前往比利时。这两天,MAZDA 6e已经抵达欧洲比利时港口,即将交付给法国、德国、荷兰、意大利、波兰等二十余个国家的经销商。

您是不是也觉得现在好多汽车功能配置并不重实用,而是重潮流了?比如全景天幕烤头,比如隐藏式门把手发生事故加大外部施救难度,冬季结冰不好开门,您认为还有其他中看不中用的功能配置吗

小米汽车销量连跌3个月!都是YU7惹的祸?

宁德时代巧克力换电携手蔚来,以后电车购车更便宜出行更便捷?

这个大招,不仅是提升至300万辆的年销目标,更是一系列技术和产品落地之后不断向上攀升的气势。

在智能出行时代,充电体验的便捷性成为用户关注的核心。近日,宝马带来了一项令人瞩目的 “黑科技”——BMW自动充电机器人顺利完成概念验证,在AI赋能下“懒人充电”将变为现实。这一里程碑式的成果不仅标志着宝马在AI技术应用领域的深入探索,更预示着智能出行新时代的到来。

比亚迪巴西工厂首车下线,比亚迪速度再次震惊全球,见证比亚迪又一历史时刻!

打脸“唱衰党”!一汽-大众销量涨涨涨,合资反击开始?

当地时间7月1日,比亚迪巴西巴伊亚州卡马萨里乘用车工厂举行首车下线仪式,标志着其全球化战略迈出关键一步。巴西巴伊亚州州长杰罗尼莫・罗德里格斯等政要与比亚迪高管共同见证比亚迪又一历史时刻。

三大武器