雷军最新动态:

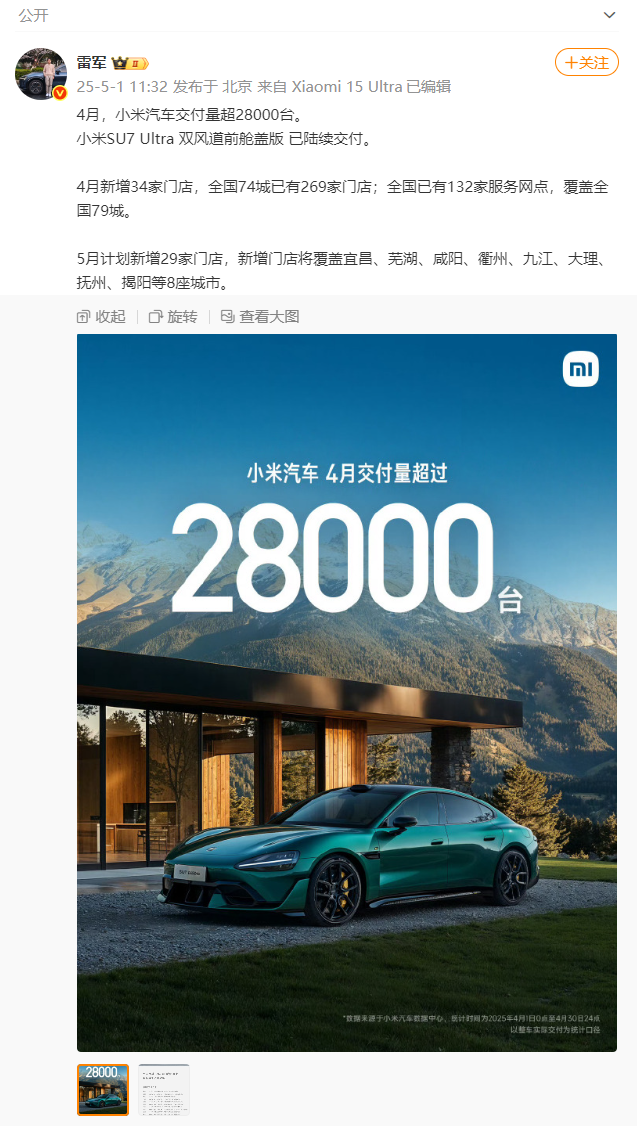

小米汽车2025年4月及交付率超28000台,具体数值依然是没有公布;但是其3月份的零售销量数据(第三方机构公开资料)显示为29244辆,所以4月份的销量是环比微跌的,比如按照2.8万辆的整数计算也只是环比下跌4.25%,预计实际下跌幅度仅为3.0%左右。

并且在雷军的最新动态中可以看到其4月份新增34家门店,共计有269家门店和132家服务网点。

门店数量的增长虽然未能带动四月销量增长,但是在风急雨劲的四月份里,小米汽车能将销量维持在高位已然相当难得;并且预计小米SU7依然会是四月份销量最高的中大型轿车和新能源轿车,以此为基础,预计五月份的销量有望突破3万辆大关。

下半年的小米汽车依然值得持续关注,因为该品牌第二款量产车即将到来。

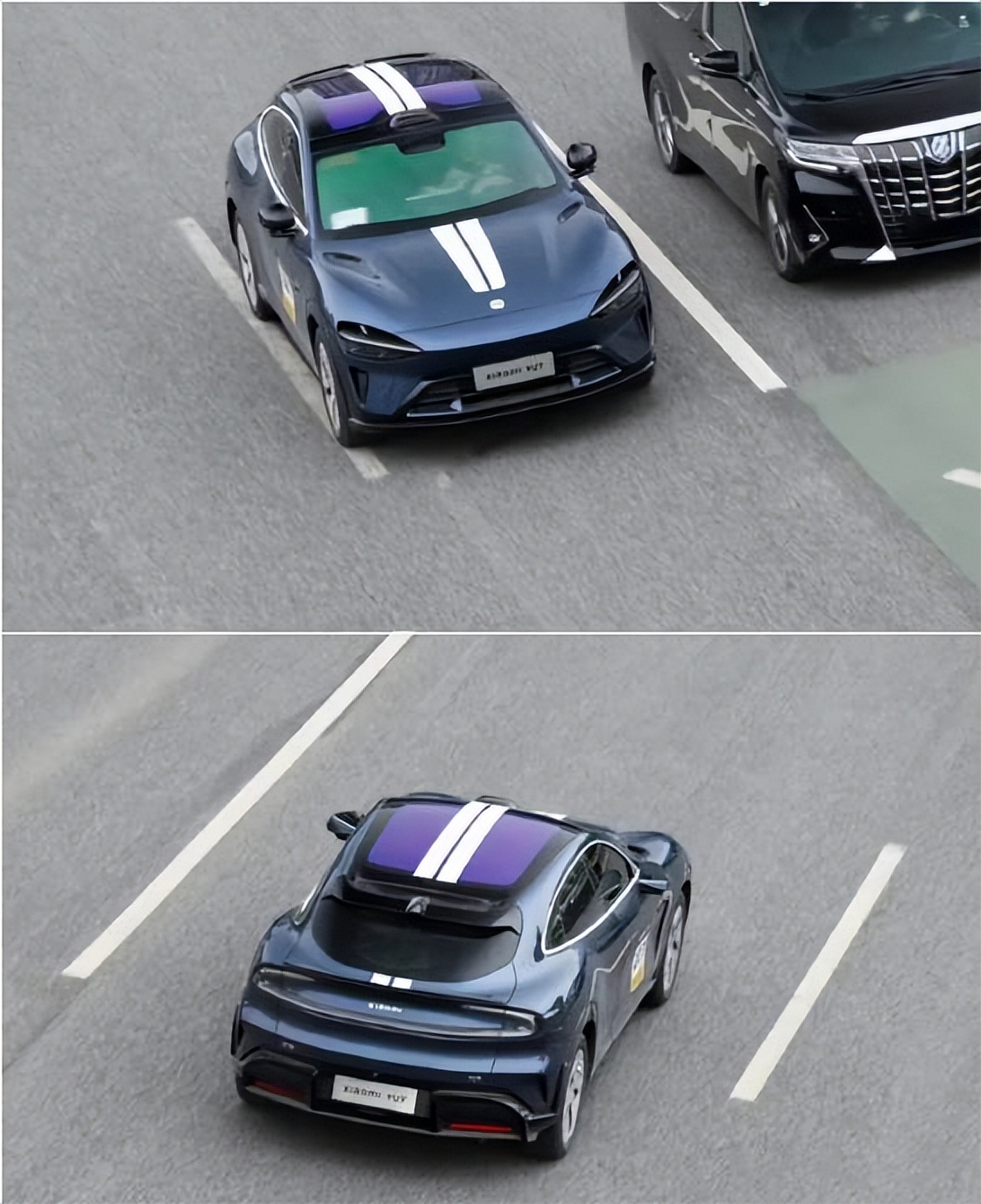

该车正式设计感客观评价可以给出好评的小米YU7。

自主品牌在轿车市场里的竞争力依然偏弱,在SUV阵营中却有相当抢眼的表现;并且SUV车型的市场占有率是略高的,这种运动型多用途车型适合对于操控品质要求略低且只有一辆车的个人用户或家庭用户。

也就是说小米YU7的市场潜力实际大于小米SU7。

这一结论可以通过特斯拉品牌数据来验证,Model Y是三月份销量最高的车,单车月销量超过4.8万辆;而Model 3的销量虽然也足够高,但不足2.6万辆的数据还是远低于Model Y的。由此可见小米汽车2025年真正的成长期是下半年,只要小米YU7的定价足够合理,销量同样有望达到小米SU7的一倍。

小米YU7售价或在25万元至35万元区间。

该车尺寸为4999*1996*1608毫米,轴距为3000毫米,属于中大型SUV。小米SU7的车身尺寸为4997*1963*1455毫米,轴距3000毫米,属于中大型轿车。

两车的尺寸标准是同级的。

同一品牌的同一尺寸级别车辆往往是SUV车型售价略高,所以这款车的价格没有理由也没有可能低于小米SU7。但是相信该车售价也不会超过小米SU7过多,毕竟是同一级别车辆,并且驱动方案是相同的。

小米SU7有后驱和四驱版,后驱版以续航长短区分为21.59、24.59万元的两个版本,四驱版为29.99万元。

小米YU7同样有后驱版,并且采用磷酸铁锂电池;区别是四驱版有两个选项,低配版用磷酸铁锂电池,高配版用三元锂电池。所以这款车的门槛价也不会很高,综合SUV车型更高的制造成本和电动机更大的功率,预计在25万左右起的可能性较大;两个四驱版应当会各自拉开差距,定位于28~29万级、33~34万级的可能性偏大。

以上仅为笔者个人观点,拭目以待。

2025上半年比亚迪领跑全球多个新能源汽车市场

上汽7月销量发布

博世高管呼吁高阶智驾收费,企业生存与用户体验的博弈

新央企新长安成立

上半年港股受基本面及资金面共同推动领涨全球,原因在于业绩增长、南向资金流入和政策利好驱动。恒生指数上半年涨幅20%,恒生科技指数上半年涨幅19%,从背后原因来看,港股今年上涨主要来源于业绩增长,基本面改善为其核心支撑。分板块来看,医药、科技AI、汽车消费和红利高股息领涨。&nbs......

上汽7月销量发布

2025上半年比亚迪领跑全球多个新能源汽车市场

长安汽车独立为国务院国资委直接管理的一级央企。

近日,宇通客车在巴基斯坦拉合尔举行了技术发布会,正式发布新能源技术DMT和YEA,并展示H9、H12、E9、E12PRO四大主力车型。活动现场,宇通与当地合作伙伴WIL公司签署400台纯电动巴士采购协议。此订单成为巴基斯坦迄今最大单笔新能源公交订单、最大公交细分市场订单及最大商用......

“撞赢”卡车后,理想汽车再次回应,态度变

近日,在公认的汽车市场销售淡季,北京现代却再传捷报。据北京现代发布的最新数据显示,继6月份实现逆势增长后,7月份累计销售达到17761辆,同比增长41.5%。销量持续向好,进一步表明北京现代的“品质功底”在竞争中,正在被更多用户接受、认可和信赖。

随着汽车电气架构日益复杂,以及智能化、网联化用电设备的不断增加,起动电池在整车系统中的重要性持续提升。过去,12 V / 24 V 铅酸电池凭借成本和成熟度占据主流。

从年内的调研情况看,食品饮料的恢复尚需时日,汇川技术意外“问鼎”。

神州租车将引进10万辆宁德时代换电车型,电动车产业发展方向要变

铂智3X发起了一场车圈冰桶挑战——要在全国挑战200个魔鬼停车位!

奇瑞集团7月销售汽车22.44万辆,同比增长14.7%

2025年7月,蔚来公司交付新车21,017台,前七个月同比增长25.2%。

8月1日晚间,藏格矿业对外发布2025半年度报告。报告期内,在与新控股股东紫金矿业的战略协同下,公司秉持“控本、提质、增效”的工作方针,稳步推进经营计划,实现了氯化钾、碳酸锂和铜矿的多线并进;同时,公司以资源开发、产能布局、技术创新和成本管控等多方面为抓手持续发力,推动经营质效不......

接下来50万市场会变成,增程看问界,纯电看蔚来?

势不可挡 北京现代7月销量同比增长41.5%