悲剧的开始往往毫无征兆。命运伸出手来,把种子埋下,幽秘地笑着,等待开花结果的一天。

2025年3月29日深夜,安徽铜陵德上高速公路上,一辆白色的小米SU7轿车以116公里/小时的速度疾驰。车内坐着三名年轻女性,24岁的李云(化名)和她的两位朋友。她们从武汉出发,计划前往安徽参加一场事业编考试。然而,这趟旅程的终点,却成了三个家庭的噩梦。

在车辆撞击隔离带水泥桩的瞬间,一场爆燃的烈火吞噬了一切,三名年轻女性乘客不幸遇难。这场悲剧再次引发公众对新能源汽车安全性的质疑,更将智能驾驶技术、车辆应急机制与行业监管推至风口浪尖。

01 一份精确到秒的报告

对于这场事故来说,其惨烈不仅在于生命的消逝,更因其被智能汽车系统全程记录,像是一场被技术“直播”的死亡事件。

根据小米公司公布的车辆数据,事故时间线如下:

- 22:27:17:车辆激活NOA(Navigate on Autopilot)智能辅助驾驶系统,车速116km/h;

- 22:28:17:系统检测到驾驶员轻度分心并发出报警;

- 22:36:48:系统再次提示“请手握方向盘”;

- 22:44:24:NOA检测到前方施工路段障碍物,发出减速请求并开始制动;

- 22:44:25:驾驶员接管车辆,转向并持续减速至97km/h;

- 22:44:26-28:车辆与隔离带水泥桩碰撞,触发紧急呼叫(Ecall);

- 22:44:39:救援系统确认事故并报警;

- 23:00许:急救人员抵达现场,但三名乘客已无生还可能。

从时间线上可以看到,当晚22时27分,李云开启了车辆的NOA智能辅助驾驶功能,车速稳定在116km/h。随后的17分钟内,系统多次发出警告。从“轻度分心报警”到“请手握方向盘”,再到“前方有障碍”的减速提示。

这些冰冷的记录,像一串串代码般刻画出死亡逼近的倒计时。

22时44分24秒,系统检测到前方施工路障,开始自动减速。一秒钟后,驾驶员接管车辆,向左转向22度,制动踏板踩下31%。但此时的车速仍有97km/h。两秒后,车辆与水泥护栏发生剧烈碰撞,车头瞬间变形,电池组爆燃,火舌从底盘喷涌而出。

从碰撞到烈焰吞噬全车,仅用了不到三分钟。车载ECALL紧急呼叫系统在碰撞后4秒触发,22时44分39秒接通救援,但此时前排两人已被大火包围。当120急救车在23时许抵达时,前排乘客的遗体已碳化,后排一人虽被拖出车外,但因严重烧伤最终不治。一位华瑞医院的工作人员描述:“前排两人被烧得只剩下骨架。”

李云的父母在武汉家中收到女儿车辆碰撞的实时推送时,尚不知晓这竟是最后的诀别。绑定车辆的手机APP显示:“3月29日22:44,您的车辆发生碰撞。”他们连夜驱车赶往安徽,却在殡仪馆见到了女儿的遗体。

家属在悲痛中质疑,为何碰撞后车门锁死?为何电池会瞬间爆燃?

讽刺的是,事故车登记在李云男友名下,因为学生身份无法贷款购车,这个法律细节竟成了家属与小米沟通的障碍。

02 在灰烬中寻找答案

小米公司发布的长达千字的事故报告,将碰撞过程切割成0.5秒为单位的时间切片。从NOA激活到方向盘转角22.0625度,从制动踏板开度31%到38%。这份充满工程师思维的报告,却被舆论批评为“用数据回避人性”。

很多网友尖锐指出:“97km/h的碰撞速度是否符合安全设计标准?为何系统预警后减速仍不足以避免事故?”这起事件也引发外界对智能驾驶系统“能力边界”的讨论。小米SU7搭载的智驾系统在标准路况下表现稳定,但其对突发复杂场景的应对能力存疑。

从数据可见,事故发生于驾驶员接管车辆后的短暂时间内。尽管系统提前预警并减速,但面对施工改道的复杂路况(逆向车道临时开放),车辆最终未能规避碰撞。

此次事故中,施工路段的路障与逆向车道改道属于非标路况,尽管车辆在1.1公里前就检测到施工路障并开始减速,但未提前切换车道或更早要求驾驶员接管。

数据显示,将控制权交还驾驶员时,剩余反应时间仅有2秒,留给驾驶员的反应时间极为有限。这让人质疑,当智能系统判断风险超出处理能力时,是否应该强制停车而非依赖人类接管?

而这也暴露了当前L2级辅助驾驶技术的局限性,过度依赖驾驶员监控,却未能在极端场景下提供足够冗余的安全机制。

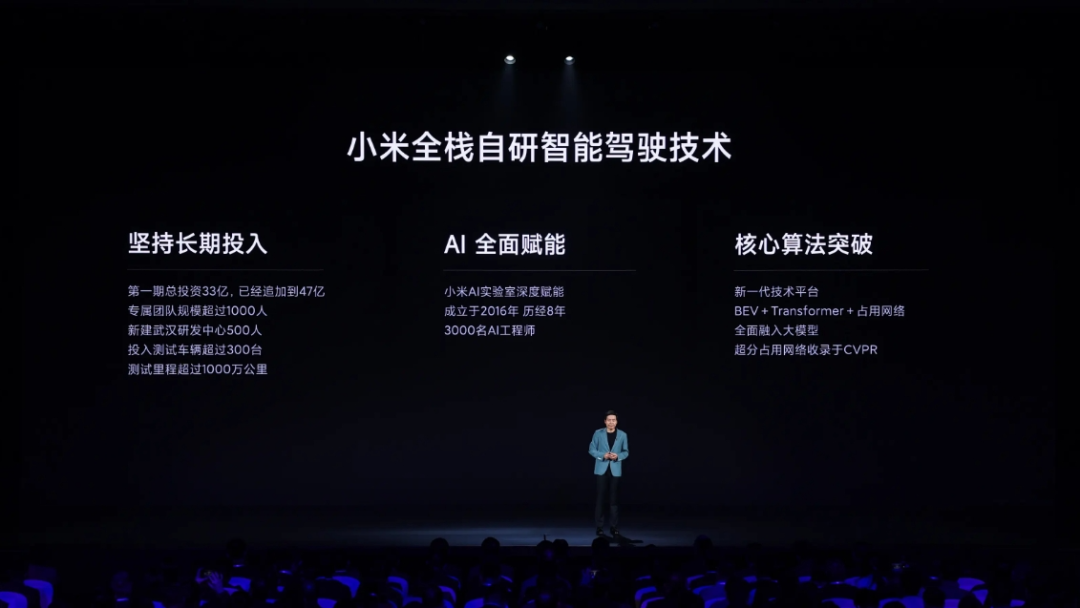

此外,小米汽车在技术路线上的潜在缺陷,也让公众对新能源车企“性能优先”策略的深度反思。

小米SU7自上市以来,其“零百加速2.78秒”“最高时速265km/h”等参数被作为核心卖点反复强调。然而,此次事故揭示了一个致命矛盾,在高速场景下,动力系统的激进调校与车辆动态稳定性控制之间存在明显断层。

从事故数据看,驾驶员接管时方向盘转角(左22.06度后右1.06度)和制动踏板开度(31%至38%)的剧烈波动,直接反映出车辆在紧急避障时的操控极限可能被低估。

这与2024年9月南京南站事故中SU7失控撞向隔离带的现象形成呼应,彼时车辆同样因高速转向不足导致碰撞,虽未爆燃但已暴露底盘调校的薄弱环节。

小米SU7还存在电池防护与车门应急设计争议,这也是遇难家属提出质疑的核心:为何碰撞后车门锁死?为何电池会瞬间爆燃?

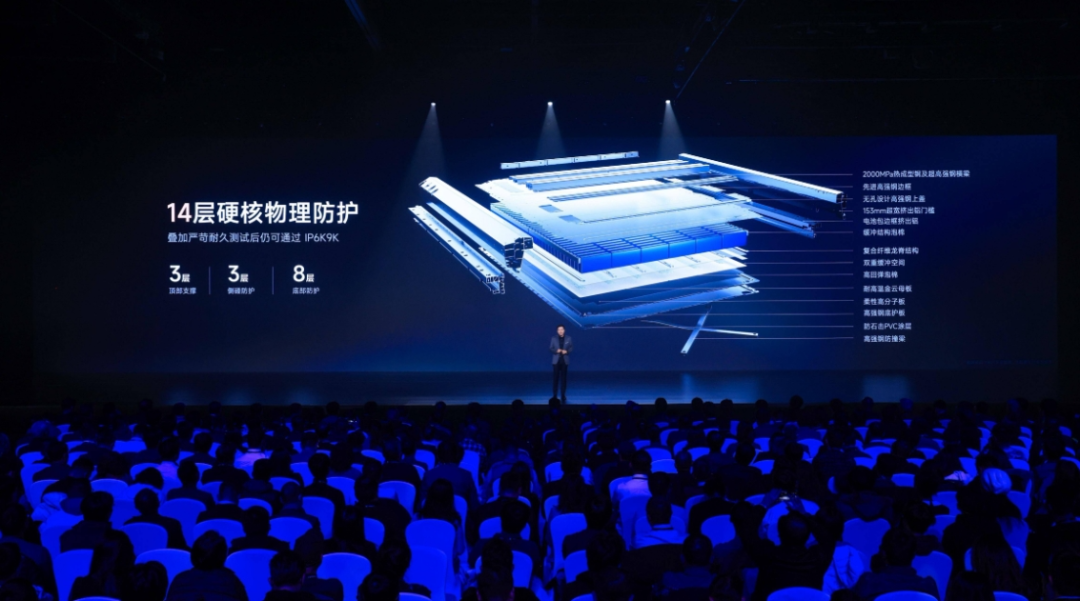

事故车辆为小米SU7标准版,搭载磷酸铁锂电池。碰撞后电池包受损导致热失控,火势迅速蔓延。尽管小米官方强调车门配备机械应急拉手,断电后可手动解锁,但家属质疑“车门锁死致乘客被困”。

这一矛盾指向两个问题,一是电池防护设计是否达标?高速碰撞下,电池包的物理结构强度、热隔离技术能否有效阻燃;二是应急装置的可操作性,机械拉手的位置,比如设置在车门储物格下方,是否直观易用?乘客是否接受过相关培训?

虽然小米强调机械拉手的设计符合国标,但事故暴露了现实场景的复杂性,在剧烈碰撞导致的变形、烟雾、恐慌中,乘客很难冷静找到隐藏在内饰板下的拉手。日本JNCAP碰撞测试显示,电动车起火后留给乘员的逃生时间平均不足60秒。

现场视频中,SU7的电池包在碰撞后30秒内发生热失控,火势迅速蔓延至全车。这与小米宣传的“14层硬核防护”形成刺眼对比。当前动力电池在高速碰撞下的爆燃风险仍是行业难题,但车企是否在营销中过度淡化这一风险?

03 小米汽车的责任边界

这场事故,可以说撕开了智能汽车时代的残酷真相,当算法、电池、金属框架的组合体以百公里时速奔驰时,任何细微的设计缺陷都可能被放大成致命陷阱。

而比技术缺陷更可怕的,是资本对风险的有选择披露。比如小米在发布会上用56分钟讲解自动驾驶,却只用30秒带过电池安全测试。

若调查证实事故主因为车辆设计缺陷,如智能驾驶系统故障、电池安全或车门解锁机制,小米需承担产品责任。但目前尚无直接证据表明车辆存在系统性故障。小米的初步回应显示,其通过数据配合调查的态度较为积极。但事故车辆由非车主驾驶,是否存在超速、违规操作等人为因素,仍需警方进一步厘清。

值得注意的是,铜陵市应急管理局将事故定性为“单方交通事故”,但这不能消解车企在产品安全基准线上的义务。正如2018年特斯拉Autopilot致死案所确立的判例:即便驾驶员存在操作失误,车企仍需为系统可预见风险承担责任。

比如,NOA系统在复杂路况下的决策缺陷属于算法设计缺陷,车企需为过度宣传辅助驾驶能力导致用户依赖负责;动力系统与底盘调校的失衡、电池包结构强度的不足,构成产品设计缺陷的直接证据;在营销中将“性能参数”置于“安全冗余”之上,客观上诱导了用户的风险驾驶行为。

小米SU7事故是一面镜子,映照出新能源汽车行业在狂奔中的隐忧。无论是车企、监管部门还是用户,均需重新审视技术发展的伦理边界。智能驾驶的终极目标不是替代人类,而是守护生命。唯有将安全置于商业利益之上,通过技术迭代、制度完善与人文关怀的三重努力,方能真正实现“科技普惠”的承诺。

当殡仪馆的冰柜封存了三个年轻生命,当小米股票因事故曝光当日下跌5.7%,这场悲剧早已超越普通交通事故的范畴。它是一面照妖镜,映出智能汽车狂飙突进背后的安全赤字;它更是一记警钟,提醒我们在技术崇拜的盛宴中,对生命的敬畏永远不该退席。

尼采在《悲剧的诞生》中写过这样一段话:

“就算人生是出悲剧,我们要有声有色地演这出悲剧;就算人生是个梦,我们也要有滋有味地做这个梦,不要失掉了梦的情致和乐趣。”

面对三个鲜活生命的陨落,此时的小米汽车不该只用数据回避人性,而它的创始人更不该沉默不语。

截至我们发稿,小米汽车创始人雷军对这起事故造成的悲剧首次回应。以下为回应全文:

29日晚上的这起事故,我的心情非常沉重。三位年轻女孩不幸离世,这样的消息,对她们的家人、朋友,乃至我们每一个人,都是难以承受的悲痛。我代表小米,表示最深切的哀悼,也向她们的家人致以诚挚的慰问

安全是最大的豪华!岚图汽车以行业第一单车研发投入,落实“安全平权”

蔚来达成7000万次换电!消费者用脚投票换电价值

传富士康在日本举办电动车战略说明会:加速布局日系车企代工合

恒大汽车出局?新能源进入下半场,靠烧钱造车还有机会吗

关注度低?还想扛大旗?问界M8很难,很难!

当流量盛宴撞上生命之重,技术狂飙下的安全悬崖与人性之殇!

在3月底举行的中国电动汽车百人会上,某院士关于增程式技术路线更具优势的观点引发业内广泛讨论。这一表态随即在技术圈掀起波澜,多位业内人士指出,当前市场上增程式和插电式混动技术各具特点,应当客观看待不同技术路线的适用场景。实际上,插混技术经过多年发展已非常成熟,形成了包含纯电、直驱、......

近日,网上有传闻称鸿蒙智行享界S9在广深沿江高速发生追尾事故,车辆驾驶员以及一名成员送医后死亡。今日,鸿蒙智行官方表示:已联系警方确认,无此次事故发生。

23.2万辆!吉利3月销量同比激增54%,连续7个月突破20万+

长城皮卡一季度销量突破5万辆 逆势大涨15% 山海炮Hi4-T即将发布

昨晚10点多,在社交平台沉默近24小时的雷军终于发布了新消息。

配置天际线、价格地平线,传祺向往S7也太懂我们了吧!

Momenta喜提“技术开发·丰采奖”,与一汽丰田合作车型即将惊艳亮相

11.99万起,“硬派新玩家”郑州日产Z9开启预售

持续卖爆!3月比亚迪销量37.1万辆,Q1季度突破100万辆!

福特跟进一口价:14万级可买插混中型SUV?

近日,江淮汽车以一场主题为“ENCIENDE TU 2025 (点亮2025)”的重磅发布会拉开了 2025年智利新品攻势的序幕,推出JS2 PRO、JS8 PRO和E30X三款乘用车新品。其中,E30X车型就是国内的江淮钇为3。

随着制造业兴起,中国已经成为世界上为数不多的有能力力挽狂澜的国家之一,犹如一记响亮的耳光,狠狠打了唱衰中国的外媒的脸。

出口稳居中国车企榜首!奇瑞汽车一季度累销62万辆 ,同比增长17.1%,创造历史季度销量新高,3月销售新能源汽车62210辆,同比增长125.4%

“3.29”智驾事故启示:狂热智驾营销该降温了