“我们拉了后台数据一看,测试一共跑了5次,最后大家看到的就是非常极限,且没过的那次。”

当公社提及最近“懂车帝智驾测试,把国产智驾全部按在地上摩擦”的事情车企怎么看时,A车企的智驾负责人表示,现在都是智能网联汽车,测试中任何一个动作和情况都会被记录下来。

而奇怪的是,之前一贯耀武扬威的法务部们,却集体失声,即便是他们手里掌握着懂车帝“选择性”测试,不诚实、不正直的完整证据。

得亏是懂车帝,不仅懂车,还懂中国关系和中国人。

要是换作是其他小自媒体,这样去给国产智驾泼冷水,哦!不!是泼脏水,估计测试视频早就下架,“黑子”早就进去了。现在这个舆论环境,要扣帽子,就太简单了。

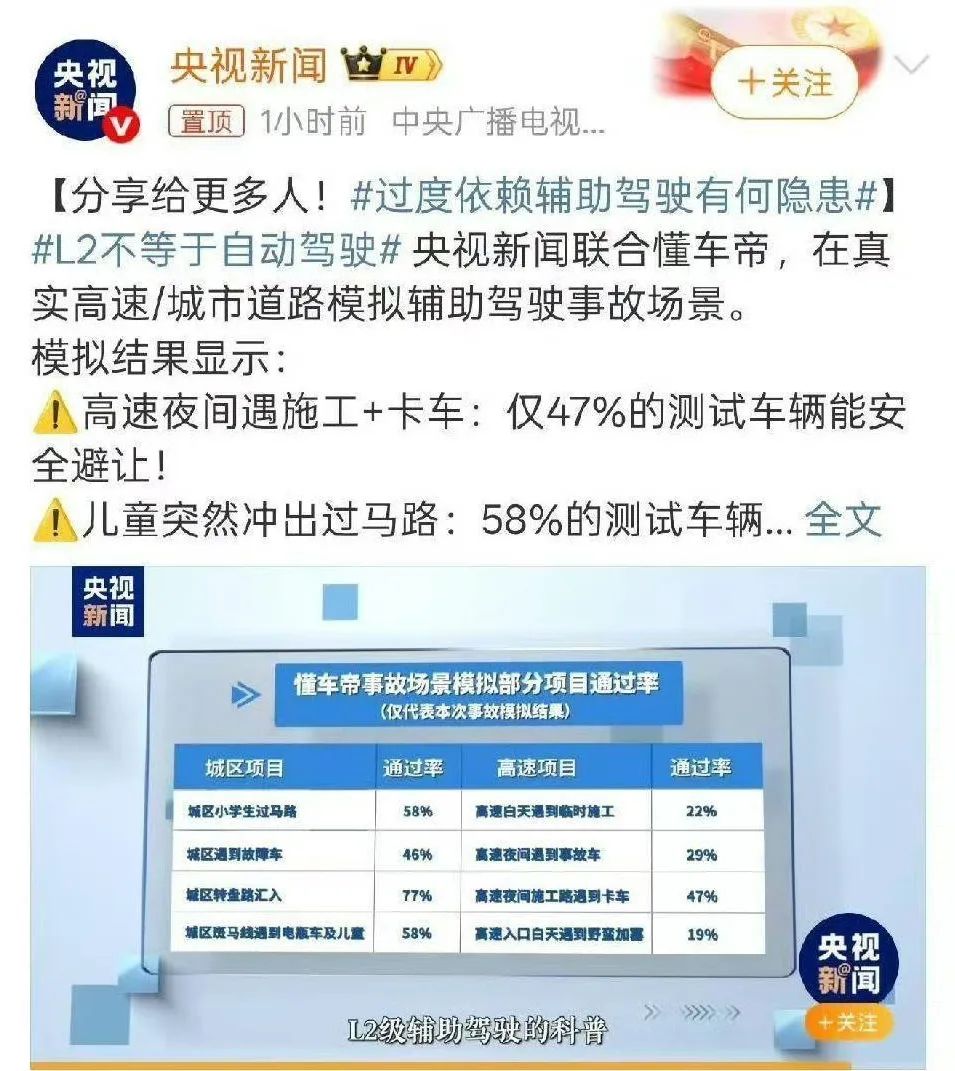

被“重锤”的车厂们,当然知道这次测试背后的后台,央视站台,公安部同一时间发声,大手笔制作,又是包高速公路,可以说没有哪个媒体或机构有这个能耐。

所以最后集体敢怒不敢言,除了极个别憋不住的车企用废话做出了回应,绝大多数车企都是打掉牙往肚子里咽。

再加上马斯克拿着第一的成绩在那里炫耀拱火,一下子将舆论从国内引爆至国际。

特粉和爱国粉一直以来都不对付,所以两边粉丝们热血沸腾,非常积极地互喷。逐帧分析,找漏洞,找背后的关系,表现好的肯定是金主。那些一项未过的,该充值了。

最后舆论闹得纷纷扰扰,不同的人群肯定有不一样的看法,有人看到的是排名,有人看到的是阴谋,有人看到的是差距,有人看到的是安全。

“变量都没有控制,还搞什么测试?”

相信很多人都看到过此类的评价,的确在实际的测试过程中,每辆车的速度、与前车跟车距离,引导车切出的时机都有所不同。

但实际上,每家车企对于智能驾驶辅助控制逻辑、参数设定都各有差异,这原本就是一件很难控制变量的事儿,更不用说实际驾乘过程中无限的变量因素了,即便你控制了自身车辆的变量,其他道路参与者的变量永远是变化的。

无法控制测试标准和变量,这实际上也一定程度上说明,中国目前的智能辅助驾驶,没有一个统一的安全标准,全凭车厂和智驾供应商自己对驾驶和交通道路状况的理解,这对于一项涉及人生命财产安全的技术,本身就存在问题。

姑且不说智能驾驶辅助系统的测试,就拿汽车130多年来建立起来的安全碰撞标准测试来看,在实验室碰撞拿到五星的车型已经足够厉害了,但它也不能够保证其在碰撞时真正能够100%保证车内成员的绝对安全。

因为即便是碰撞试验已经绝对控制了一致的变量,但在实际道路交通参与过程中,没有哪次车祸能够完全按照车企或者技术标准下预想的方式去碰撞的。就像汽车安全行业内的一句话说的那样:永远不可能出现两次完全一样的交通事故。

所以变量不变量的问题,根本不是这次智驾测试的核心,影响力和流量才是。

正如同济大学汽车学院教授朱西产认为的那样,在流量至上的今天,不撞就没人看,所以必须撞,制造冲突才有看点。特别是一旦将近40款车拉通排名,这个矛盾和冲突点就更大了。

再加上让特斯拉拿了最好成绩,夹杂着爱国情怀、实际体验效果、消费者认知偏差、舆论引导等系列因素,引舆论是必然。

从这个角度看,懂车帝的这场科普测试,是有一定教育价值和警醒意义的。这并不在为懂车帝洗脱,至少有很多评论区的观众和网友,表达了类似的观点和看法,这是对智驾安全理解的一次唤醒。

不过笔者认为,即便是懂车帝这场测试的出发点是科普,是让大家警惕驾驶辅助并非绝对安全。但以博眼球和负面舆论的裹挟,很容易让外界包括消费者,否定智驾和这背后的技术进步。

要知道无论是华为还是“蔚小理”,包括吉利和比亚迪们,他们都有充足的数据去证明,上了智驾系统以后,到底避免了多少次可能会发生的碰撞事故,这个数据,至少是百万次起步的,这对安全的贡献,当然是巨大的。

所以,危险的不是智能驾驶系统本身,而是错误的认知和使用方式,包括在逐步信任和依赖过程中,对智能驾驶系统能力的高估,以及对0.001%风险的忽视。

说到底,再残酷的教训,都是为自己的认知和能力买单,自己开车如此,用智驾开车亦如此。

别看现在有很多用户在表达:自己开的车,智驾系统和能力真的很强,减轻了驾驶的疲劳感,甚至很多时候都可以放心地让它自己开。

但真正让他警醒的,一定是发生在自己身上的极低的小概率事件。这件事儿,几乎每个宣扬自己智驾系统有多厉害的车企,都遇到过车主开智驾出事故的案例。

一旦发生事故,就会有一个共同的想法在他们脑海闪现:直到撞车前,我都是信任它的。

笔者的一位同行,踏入汽车圈遇上高速发展的新能源汽车,对智能化也非常认可和感兴趣,直到某一天开某新势力的智驾出了车祸,气囊爆炸的一瞬间,彻底给他炸清醒了,万幸人没啥事儿。

事后他复盘这场事故,核心原因还是在于太过于相信所谓的智驾系统了。刚开始用还带上眼睛和脚,后来越用越好用,眼睛也不带了,然后问题就出现了。

还好这仅仅是城区60-70时速下的事故,若是120时速的高速上,后果不堪设想。

笔者依然还深刻地记得,原华为ADS团队的技术大牛、现地平线副总裁兼首席架构师苏箐,有关自动驾驶的“杀人”言论:机器进入人类社会和人类共生的时候,机器是一定会造成事故率的,只是说我们要把它的事故率降到尽量低。但从概率上来说,这就是一件有可能发生的事。

很多IT领域比较激进的工程师认为,在前行的道路上,没有必要被那极低概率的事情束缚了手脚,放开手干,遇到问题和BUG再解决。但汽车领域的工程师,需要对生命安全保持更强大的敬畏之心,一个BUG,可能就是几条人命。

测试中的概率仅仅是统计数字,但真正发生在消费者身上的,那就是100%,他的家庭承担不起这种极低的小概率事件。这也难怪苏箐做自动驾驶,曾一度快进入到抑郁的状态,一面是行业的势头推着技术前进,另一方面是解决不了可能的事故概率,带来的对内心和良心的煎熬。

又特别是在汽车厂商需要营销,需要卖车实现商业价值,很多时候非常容易丢失智能辅助驾驶的边界。

一面说智驾还是辅助阶段,另一面又说非常安全,都快睡着了。一面推出智驾险,鼓励不敢用的消费者大胆使用,一面在发生事故前智驾直接甩锅,最终还是消费者的责任。

说到底,智驾上车后,依旧是千人千面的状态,不同的路况,不同的场景,不同的驾驶者,都会对不同的极限状况做出不同的反应。在如今依旧是驾驶者为第一责任人的L2驾驶辅助的当下,智驾要解决的,依旧是如何让车变得更安全的难题。

关于安全,其实最近的世界人工智能大会上的诸多言论,都在谈及这一话题。

美国计算机科学家、AI大咖斯图尔特·罗素呼吁,警惕AI的军备竞赛心态,强调应将安全置于首位,这样才能使其真正服务于人类长远福祉。

被誉为“AI教父”的杰弗里·辛顿也表达了对AI安全问题的考虑,虽然发展很快,但风险不容忽视,比如对人类文明的摧毁概率上,还有一些大型科技公司为追求商业利益而游说放松监管,这是一种极其危险的趋势。

这一系列观点,似乎也在指向目前的智能驾驶领域。

比亚迪助力足球小将探索无限可能!

7月26日,吉利汽车集团携科技生态战略合作伙伴——阶跃星辰联合参展2025世界人工智能大会(WAIC 2025)。极氪9X、领克10EM-P、吉利银河A7和吉利银河M9等全新产品,以及千里浩瀚智能辅助驾驶系统、吉利未来出行星座、AI智能可穿戴设备等吉利“全域AI”技术体系成果均悉......

5.78万元起,五菱之光EV进取型上市了,续航更长配置更足!

7月26日,吉利汽车集团携科技生态战略合作伙伴——阶跃星辰联合参展2025世界人工智能大会(WAIC 2025)。极氪9X、领克10EM-P、吉利银河A7和吉利银河M9等全新产品,以及千里浩瀚智能辅助驾驶系统、吉利未来出行星座、AI智能可穿戴设备等吉利“全域AI”技术体系成果均悉......

新一代帕里斯帝用上了HEV的新一代混动系统技术,不用插枪充电也能自由用电,内饰设计和豪华感也更上一层楼

福田汽车2025年中商务会擘画高质量发展新蓝图

配置堆料真不少,试驾吉利银河A7,标杆级家轿产品

比亚迪作为中国新能源领跑者,以技术突破打破垄断,长期投入践行责任,没想到却在最近一个月内接连遭遇两起被刻意扭曲的舆论风波。

7月27日,吉利银河哈尔滨峻搏体验中心盛大开业,吉利银河品牌领导、媒体嘉宾、业界同仁以及新老车主们汇聚一堂,共同出席并见证哈尔滨峻博盛大开业的闪耀时刻!这不仅是吉利银河品牌在哈尔滨地区用户体验升级的重要里程碑,更标志着品牌深耕北部市场、服务龙江用户的全新篇章正式开启。

比亚迪携手“中国足球小将”,点燃足球新希望!

吉利汽车集团携阶跃星辰联合参展2025世界人工智能大会

越野新王豹5:以极致可靠性诠释“安全是最大的豪华”

中大型纯电家轿变实惠了!12万级选长安启源A07还是日产N7?

当汽车工业的精密与露营生活的惬意相遇,会碰撞出怎样的奇妙火花?2025年7月26日,东风日产 N7 长春车主见面会以一场别开生面的 “最家生活节” 圆满收官。这场融合科技体验、自然野趣与情感共鸣的盛宴,不仅为北国春城注入了全新的出行活力,更以 N7 为纽带,重新定义了“汽车+生活......

吉利汽车集团携阶跃星辰展示AI科技成功

腾势N9这一次率先OTA,天神之眼驾驶辅助升级到了最新的被我称之为“脱胎换骨”的版本,智能泊车场景宣布腾势品牌全面兜底,还有另外5个方面的细节升级,可谓是全能驾控再进化!#腾势OTA智能豪华再进化#

比亚迪的负重前行:当创新者屡遭质疑,谁能读懂它的坚持?

河北保定阜平县遭遇特大暴雨袭击,一场突如其来的洪水将方程豹豹5车主推向危险境地。这位本欲救援他人的热心车主,却在洪流中经历了惊心动魄的逃生之旅,最终凭借豹5近乎“教科书级”的安全表现,以及车主自身冷静应对的经验成功脱险

比亚迪为智驾兜底?新能源车主怎么看?

吉利汽车集团携阶跃星辰联合参展2025世界人工智能大会