作者 / 张霖郁编辑 / 黄大路

设计 / 张 萌

“我们的开发速度完全可以加速,因为奔驰的数字化仿真工具非常先进。但准确地说,这个‘慢’是我们愿意付出更多时间和成本,确保车型上市后万无一失。”

梅赛德斯-奔驰(以下简称奔驰)位于德国新菲尔丁根(Sindelfingen)技术中心负责车辆“驾乘舒适性与操控体验”设计与开发总监马库斯・利德尔(Markus Riedel)如此告诉《汽车商业评论》。

这一谈话背景是2025年8月6日奔驰在北京组织“奔驰标准”科技日,马库斯从德国飞到北京,展示奔驰底盘以及驾驶体验的标准。

他说:“我不同意‘中国的造车技术包括智能驾驶技术已超过德国’的说法,但中国在这些方面做得很好,这是事实,但并没有比德国更好。”

马库斯表示,奔驰在车型开发上还没有用太多新技术,主要原因是新技术需要时间测试才能确保其安全,他们不想拿品牌的口碑冒险。

“中国市场现在的研发周期缩短,很多车型都是高配但售价却很低,很难想象他们怎么赚钱。”这个德国人补充说,“我们内部也在问自己,要不要跟上这一做法?但奔驰不太可能这么做,我们还是要对得起用户付的这么多钱。”

《汽车商业评论》在最近两个月采访的数位德系车企高管中,马库斯这番话代表了合资汽车品牌外方高层的普遍想法。

合资车企在中国市场这几年的困境实际上是外方母公司在对消费者用车需求或者说对一辆好车的标准上与当下中国市场产生的严重分歧所造成的,其中也包括行业本身的转型。

第二种分歧在于中国新能源车的研发、制造流程、上市质量标准以及定价体系某种程度触及了德系车企的造车底线,德国本土不符合上市条件的车型,按照他们的说法,在中国,很多车企都推入了市场。

第三种分歧是双方对技术路线节奏的判断以及执行程度。与中国车企齐刷刷建新品牌推新能源车不同,合资车企的外方母公司更多从全球角度评估对纯电、混动、增程的节奏以及投入程度,最典型的是日本丰田和美国车企。

这三种分歧导致了合资车企在中国市场份额缩减,同时也解释了为什么有些合资品牌在中国节节败退却能在全球其他市场风生水起。

《汽车商业评论》不断被告知,中国市场的需求和现状并不完全能代表全球市场,这种差异只有在中国车企出海时才能深入体会。

所以,对于合资企业的外方母公司,他们过去在中国市场采用的全球车战略已经失效,靠一款全球车型在中国进行局部本地化来满足中国市场,这样的产品已不再能收获用户,因为全球车型本身就体现了这三种分歧。

合资企业要想在中国市场生存,必须拿出适应中国市场这套新规则的产品,而这套规则有些是外方必须先“自我突破”后才能接受的。

在这场“自我突破”中,大众汽车集团和丰田汽车是最早在中国市场“自我突破”进行快速调整的跨国车企。

虽然舆论上,丰田好像没有大众积极,尤其丰田会长丰田章男时不时出来唱唱纯电的反调,但实际上这两家公司在同一年布局了中国本地化新能源产品的研发路径,以及同一年整合并统一了研发资源。

宝马和奔驰显然还没有真正“自我突破”。

从奔驰下半年要推出的CLA和宝马明年将推出的首款新世代车型iX3L来看,他们依然遵循了“全球车型战略”,但仔细研究,这一战略也与之前的不同,他们采用了更多中国本土供应商,依据中国市场需求进行了更多调整。

“宝马和奔驰在整个豪华细分领域仍具有主导力和话语权,或者至少他们内部这么评估,所以,他们在中国的做法不会和大众集团一样。”宝马慕尼黑研发中心一位不愿具名的人士告诉《汽车商业评论》。

这位人士说:“奔驰和宝马在中国的销售收益不足以支撑为中国从平台到电子电气架构完全定制车型,只能从全球车型上最大化满足中国市场需求,如果满足不了的,也只能放弃。”

2026年和2027年是这几家全球车企的交卷之年,秉持各自最新的技术以及对新能源最新解决方案的产品都将陆续上市,届时将与中国车企竞品真正一决高下。

很多的结局在一开始其实就写好了,尤其在各厂布局研发中心时。以下是《汽车商业评论》了解到的几家主流跨国车企在华的研发布局和未来态势。

丰田中国:大力依靠合资伙伴

丰田中国的研发总部在江苏常熟,这个研发中心原名丰田汽车研发中心(中国)有限公司,成立于2010年,当时是以节能和新能源等技术为核心,开发环保车辆,比如致力于热效率的突破。

2023年8月1日,它升级更名为丰田智能电动汽车研发中心(中国)有限公司(简称IEM),成为丰田的一个全球化研发中心。

更名后的两年内,丰田中国并不像大众中国一样不定期宣传自己的研发机构在做什么,他们是2025年4月的上海车展才再度宣传“研发一体化”概念。

IEM整合了一汽丰田、广汽丰田和比亚迪丰田三家合资公司的研发团队资源,“一个研发中心”的概念,同时分别成立了IEM的广州、天津、上海以及北京分公司,这些分公司人员由IEM总部招聘,对接城市所在的合资公司研发团队,同时与常熟总部沟通与汇报。

丰田对整合后的中国研发中心的定位是“具备全球职能的核心研发平台之一”,除了在中国国内的研发业务外,同时对接丰田日本总部、北美研发中心以及东南亚市场。

目前,丰田中国在售纯电车型共5款。

最早是丰田自己开发的全球车型bZ4X,这款车目前仅在广汽丰田的终端渠道销售。但据《汽车商业评论》了解,这款车终端已很少销售。第二款是bZ3,这款车是丰田与比亚迪合资公司联合开发,由一汽-丰田新能源工厂生产,仅在一汽-丰田网络销售。

第三款车是铂智3X,这款车型由丰田和广汽联合研发;另一款联合研发的是铂智7,它在上海车展已经亮相,搭载了华为鸿蒙座舱,将于2026年上市。这两款车都在广汽丰田的终端销售。最后是bZ5,仍由比亚迪和丰田联合开发,由一汽-丰田制造的纯电轿车。

对于这些车型,IEM的角色是统一把控质量标准,比如与中国头部的自动驾驶研发企业Momenta在组合辅助驾驶上的合作,统一由IEM对接。

那么,这5款车之后,丰田是否将采用自己的电子电气架构和操作系统推出后面的车型,丰田未有透露。

《汽车商业评论》认为,另外值得一提的是,丰田在中国恢复了他们在本土的“首席工程师”传统(Chief Engineer),衍生出了“中国首席工程师”(Regional-Chief Engineer)制度。

显然,由中国人担任车辆开发负责人,让充分了解中国市场环境与消费者需求变化的年轻工程师拥有更大的权限,研发全新产品。这也是丰田中国变革在研发上的一个重要举措。

大众:为中国市场定制

大众中国研发中心成立于2023年4月,比丰田早3个月。

成立时名字是“100%TechCo”,之后更名为大众汽车(中国)科技有限公司(简称VCTC),这是大众集团德国总部以外最大的研发中心,统领在华所有研发业务,具有本地决策权。

在合资企业中,在华具有本地决策权的,大众集团是第一家,这对他们来说,属于历史性的“自我突破”。这意味着很多项目,VCTC可直接拍板决定,无需再走流程到德国总部。

这对于历史上从未放弃过区域市场决策权的全球公司来说,尤其对德国公司来说,是极为不易的一个决定,尽管中国的决策团队主要是德国人组成。

大众中国董事长贝瑞德(Ralf Brandstätter)成为在华业务第一负责人,他在华任期结束从原本的2025年已延长至2028年,2028年是将决断出大众在中国是否能实现预期的年份。

无论是主动选择还是监事会的决定,贝瑞德这次将自己重要的职业生涯绑在了中国这艘船上。从2022年8月全盘接手中国业务,到和总部制定中国转型战略,再到后续执行,和之前来华的高层不同,他将跟完整个流程。

这里面对他的职业生涯存在不确定风险。正因如此,他在华合同的延期意味着大众中国在华取胜的决心。

VCTC专注于中国智能网联汽车转型的研发中心,总部设在合肥,软件公司CARIAD中国负责联合开发电子电气架构CEA团队也在合肥,研发人员的办公集中度相对高,一些横向合作部门和公司也大多集中在合肥,比如电池工厂国轩高科、部分零部件企业以及大众安徽工厂。

从2026年开始,一汽-大众、上汽大众和大众安徽上市的纯电智能车型,除了大众安徽的两款车型外,大部分将搭载大众为中国市场统一量身研发的CMP平台+CEA电子电气架构内核,完全由大众来控制。

VCTC同时对接并协调一汽-大众、上汽大众和大众安徽三大合资公司的研发团队。核心职能上,除了研发外,VCTC还有采购权限,负责协调整合三家的采购资源。

最终目标是让整车开发时间缩短30%,成本下降40%。这也是合资车企中,唯一如此明确表述的车企。

缩短研发周期对于严谨的德国车企来说是难以撼动的环节,但大众中国最终通过仿真以及分离上车身和下车身的测试在一定程度上缩减了一点整车开发时间,但还是远远跟不上中国速度。

从时间表推测,2026年要上市的CMP+CEA车型大概率已在最后冲刺阶段,大众集团为中国市场的特供车型不会反向出口到欧洲。

关于2026年之后大众合资公司将推出的新车型以及如何缩短研发周期和降本,可以参阅《独家:大众推这么多车,是不是撞大运?》和《独家:50亿背后,大众和小鹏是怎么合作的?》。

宝马:用中国的软件优势

宝马和奔驰采用的则是与大众集团不同的在华策略,这与他们的豪华定位以及在中国的市场规模有关。

《汽车商业评论》了解到,退出新世代车型,宝马总部仍采用了“全球车型”战略的方针。不同于以往的是,前期产品定义时,宝马慕尼黑研发中心总部充分考虑了中国市场的需求,但新世代车型中,有多少功能的定义受中国市场影响,还无法准确量化。

宝马很少宣传自己在中国的软件公司,实际上它旗下有三大软件公司。

一是宝马诚迈信息技术有限公司,这是由宝马中国和诚迈科技(南京)股份有限公司合资成立的,双方股比为50:50,2021年成立。

这家公司最初为宝马开发车载智能信息娱乐系统和移动应用,之后扩展到自动驾驶系统、地图以及导航、智能语音交互等领域。它不只服务中国市场,已向全球的宝马体系车型提供数字汽车技术。

第二家软件公司是由华晨宝马 100%控股的领悦数字信息技术有限公司,它的业务主要是为销售、客户体验等领域提供数字化解决方案。简单理解,主要负责客户和商业端。

第三家是领悦南京。领悦南京曾是领悦数字信息技术有限公司的南京分公司,但宝马在2025年7月18日官宣已将它独立,并升级为宝马的“全球信息技术研发中心”。这家公司的业务主要聚焦B2B场景,在研发、生产、供应链、企业管理等全价值链领域有一定的技术实力。

“领悦南京独立后对领悦数字信息团队不会有什么影响,这两家公司虽是上下级关系,但业务一直是分开的。”一位了解宝马内部架构的专业人士告诉《汽车商业评论》。

领悦南京的升级意味着不只是面对中国市场业务,它也将承担全球的IT业务。

从组织层面看,新公司以独立法人身份运营,在管理上拥有更高的自主权,能更加高效地配置资源、决策落地;

从业务层面看,新公司将持续聚焦AI驱动的软件工程、工业数字孪生、智能制造、数字化平台等前沿领域,成为宝马连接中国技术与全球创新网络的重要桥梁。

宝马的首款新世代车型iX3将于9月在欧洲发布,中国版本iX3L将于明年发布上市。但是显然,它只希望采用中国的软件优势。

奔驰:领袖自有态度

奔驰作为豪华细分领域的头部品牌之一,相较于大众集团,它要俯身迎合中国市场的难度非常之高。

作为汽车的发明者,又一路以领袖身份引领汽车行业,比如它是首个宣布搭载L3上路的汽车品牌,同时在固态电池的研究上不断精进。最新的消息是奔驰对外透露首款搭载固态电池的量产纯电车型将于2030年前上市。

《汽车商业评论》认为,要让德国奔驰总部放弃它的安全标准、质量标准,甚至审美标准,同时缩短研发和测试周期,将品牌放在一个不确定的风险之中,这几乎背离了奔驰追求极致的核心理念。

当马库斯表示,奔驰不可能出低配低价车型,或配置不变的低价版本,我们站在他们的角度,完全可以理解。

虽然奔驰在中国市场份额缩减,但它仍是全球豪华车型的标杆,从这一点而言,它是否会为了中国这块区域市场改变它的产品策略,这具有不确定性。

“如果一个区域市场完全定义你的车,你肯定要完全跟着市场走,因为它全球的研发跟不上中国市场的节奏,这正是大众集团在中国的结果。”一位在欧洲德系车企的研发高管告诉《汽车商业评论》,“不过,奔驰和宝马,他们觉得自己能跟上中国的速度。”

目前,奔驰在中国设有两个核心研发机构,一个是位于北京的梅赛德斯-奔驰(中国)研发中心,另一个是位于上海的梅赛德斯-奔驰中国中心。

北京的研发中心在2021年成立,聚焦研究、工程开发、模拟和道路测试等各领域,配备包括电驱试验室、底盘试验室、噪声振动与声振粗糙度(NVH)试验室等先进试验室,这一中心帮助提速包括新能源产品在内的新车型的本土化。

上海的研发中心在2022年成立,主要聚焦智能互联、自动驾驶及软件等领域,两年后,也就是2024年,上海研发中心全新大楼正式启用。

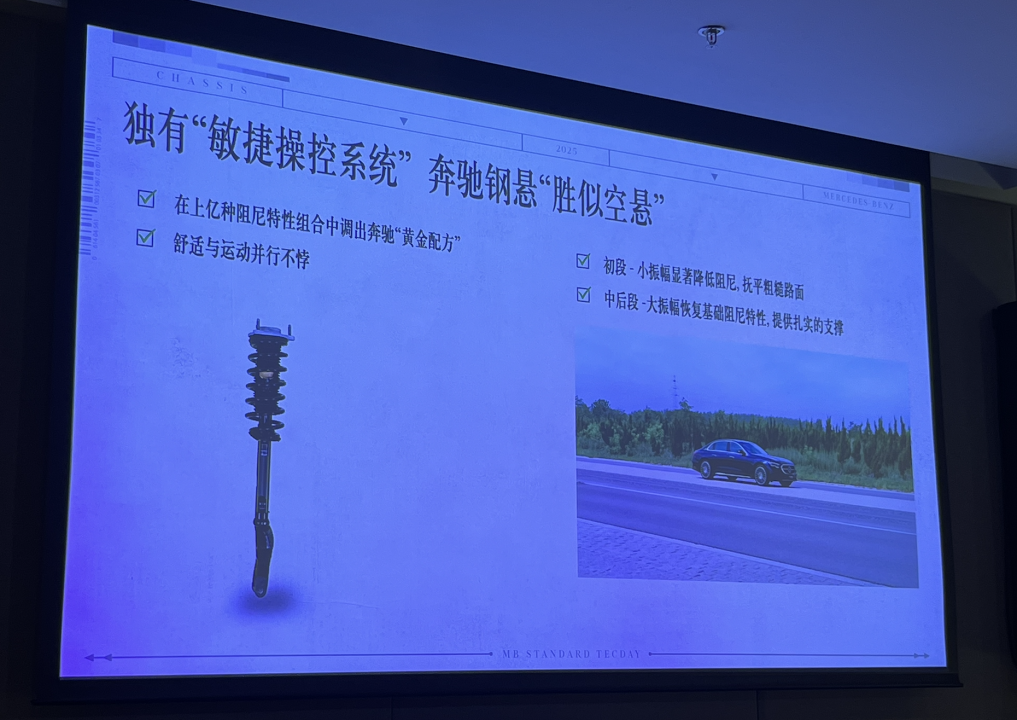

奔驰通过举办“奔驰标准”科技日来强化自己的品牌所代表的品质,但随着豪华细分领域在中国不断被自主品牌围攻,这些竞品会不会培养出中国消费者对“豪华”的新品味,从“冰箱彩电大沙发”受欢迎的程度来说,可能性越来越大。

《汽车商业评论》了解到,代表奔驰首款智驾水平以及座舱交互能力的车型奔驰CLA将于今年秋天上市,中国消费者能否买单,只能拭目以待。

双C加持比亚迪海狮06!13万级中型SUV新选择!

宝骏云海「俊雅版」正式上市,车主尊享与龚俊线下见面权益!

领克10EM-P杭州一日游

试驾预售价格22万起的全新岚图知音,25万级纯电SUV新标杆?

2025年8月11日,上汽通用五菱宣布宏光MINIEV销量突破170万辆,成为中国品牌纯电车型累计销量冠军。为庆祝这一里程碑,宏光MINIEV 170万用户盛典于8月10日在郑州方特梦幻王国欢乐起航!

仰望U7全银配色,真的蛮有未来感的吧~咱也是第一次感受仰望的服务,钥匙好看,画用心,体验很好,这回可以深度感受易四方了

老人偷买电动三轮车、在家试驾撞塌围墙,背后是对道路安全的思考

一汽丰田企划部部长公开反对,小米的“造词”运动持续升温

苏超式花式挑衅,你尽管放马过来!

小伙伴们,咱们来聊聊北京越野BJ40燃油版,最近它挺受关注的,尤其是集齐了大家常说的“越野四件套”,今天就好好说道说道,看看它到底有啥实力。

很多人都知道,开车去石家庄正定机场的停车费真不便宜。 不少老江湖已经换了玩法:使用手机里笨鸟停车,预约正定机场周边正规停车场,只需每天10元左右。这些停车点距离航站楼仅1-2公里左右,提供24小时接送服务,车场还24小时监控。

在豪华品牌汽车里面,凯迪拉克始终有着不可撼动的地位。时尚大气的外观、内饰设计,还有丰富齐全的配置和强劲澎湃的动力,在同价位豪华品牌中展现出超高的性价比,深受到年轻消费者的青睐。今天我们要聊的是2025款凯迪拉克CT5,全系2.0T发动机+后驱,地平常心都降到21万了。那么这款车各......

玩乐型摩托车有四个“没必要”,不需要在这四点上花费冤枉钱

欧盟2035“禁燃令”惹众怒

幼儿被座椅压住窒息死亡、父母起诉车企称产品有缺陷,此风不可长

吉行中国·驭夏in天津 体验哏儿都的浪漫!

8月14日,比亚迪郑州全地形赛车场正式开业。作为国内首批新能源汽车专属全地形赛车场,以“全民赛道、全场好玩”为核心理念,秉持“技术普惠”初心,打破传统赛车场高门槛、预约难、项目少的壁垒,构建起覆盖极致驾控、专业培训、品牌活动及新能源汽车文化科普的全场景服务生态。比亚迪集团品牌及公......

油车王者新能源时代还能称王否?全新别克GL8陆尊开启预售

8月14日,北京越野于北京·越涯庄举办BJ40燃油野超巅峰赛。这场比赛让更多人明白,专业越野并非遥不可及,它可以走进每一个热爱生活、渴望探索的人的世界。#人民越野BJ40燃油来了 #专业越野就买BJ40燃油

日前,在工信部公布的最新一批新车名录中,特斯拉正式公布了Model Y L的续航信息。根据信息显示,6座版特斯拉Model Y L将搭载容量为82kWh的电池组,CLTC纯电续航可达751km。据悉,特斯拉此前早已宣布,全新车型Model Y L将于今年秋季正式亮相。