全隐藏式门把手,这一常被车主吐槽的“伪科技感”设计,或将在中国市场落幕。

近日有相关报道称,当前监管部门正酝酿在汽车全行业内禁用全隐藏式门把手,相关专题会议已对该议题展开讨论,未来新车仅允许采用半隐藏式或传统门把手,且必须配备机械冗余结构。

根据爆料提及的法规推进节奏,该禁令预计将于2027年7月正式执行。如果法规顺利实施,这意味着,2027年7月之后在国内市场销售的全新车型,将不再出现全隐藏式门把手的设计。

消息一出,迅速引发公众热议。不少消费者表示支持,认为这一变化将有效解决隐藏式门把手在低温结冰、事故救援等方面存在的隐患;也有人持保留态度,关注法规最终落地时是否会有调整,比如,真的会“一刀切”吗?

事实上,隐藏式门把手只是汽车行业中众多备受争议的设计之一。尽管用户抱怨不断,类似设计却依然长期存在。它们因何得以流行?

接下来,我们先来盘点一下那些频频“上榜”的 反 人 类 设计。

隐藏式门把手:是科技进阶,还是盲目跟风?

车企推广隐藏式门把手的理由似乎很充分:降低风阻、提升美观度、增强科技感……

但在这些说法之外,另一个不能忽视的原因或许是:行业盲目跟风。正如某品牌纯电车型的长车头设计被认为借鉴自法拉利,隐藏式把手的潮流,很大程度上由特斯拉引领。不少车企采用这一设计,根源或许仅仅是“特斯拉这样做了”。

目前市面上的隐藏式门把手主要分为三类:以特斯拉为代表的按压式、丰田使用的内陷式,以及理想、蔚来、问界等采用的电控弹出式。从实际体验来看,电控弹出式操作更为便捷;而单边翘起的按压式、需手动抠出的内陷式设计,用起来并不方便。

更令人担忧的是其潜在的安全隐患。在碰撞、涉水或电路失灵等紧急状况下,全隐藏式门把手的自动弹出机构可能失效,导致车门无法从外部打开,延误救援黄金时间。即便门把手正常,复杂的开启方式也更考验操作者的熟悉程度,需要更长时间,进一步增加风险。

不仅车外隐藏式门把手备受争议,让人摸不着头脑的车内门把手,也同样备受消费者吐槽。以新款Model 3车内门把手为例,前门机械把手位置显眼、易误触,后门应急把手却隐藏在饰板之下、难以找寻——这样矛盾的设计,竟出现在一款全球畅销车型中,实在令人费解。

物理按键集体消失:屏幕至上≠体验升级

特斯拉带起的另一股风潮,是大幅取消物理按键,将操作全面集成于中控屏,或通过语音控制完成操作。

尽管相关技术不断升级,但这些方式远非万能:触控操作并不符合所有用户习惯,语音识别也并非适用于所有行车场景;更重要的是,在驾驶过程中使用触屏,反而可能增加行车风险。

更极端的是,特斯拉甚至将转向灯、换挡等功能也并入屏幕或方向盘按键。放弃成熟、直觉式的物理拨杆,除了降低成本,似乎很难找到更合理的解释。

部分特斯拉支持者以“自动驾驶是未来”为由,为这种高度集成的设计取向辩护。然而,在现行法规和实际用车场景中,传统物理按键依然显著更符合驾驶认知和操作直觉。

颇为讽刺的是,特斯拉自身也在回调这一设计:特斯拉此前在焕新版Model 3上改用按键转向灯,却在后续Model Y等车型沿袭了传统设计——甚至Model 3用户也可“选装”传统拨杆,代价是额外支付2499元。

不知那些曾经坚信“屏幕取代按键是未来”的用户,此刻脸上是否有些发烫?这脸打得,比打转向灯顺手多了。

一些汽车厂商或许是因为特斯拉成了爆款,自己才去模仿,但为了创新而创新,实际上恰恰是创新无能的表现。一味给自己做减法更像是修炼“辟邪剑法”,小心走火入魔。

无遮阳帘的全景天幕:是技术限制,还是节省成本?

“实在没想到有一天电动遮阳帘能成为宣传点。”国内某合资品牌的产品经理曾在新品解析会上表达了自己的不解,“我们全系标配电动遮阳帘。”

不同于取消物理按键、隐藏式门把手等设计,一些电动车没有电动遮阳帘,纯粹是受限于车辆构造而做出的被动选择。

由于纯电动车底部放置有动力电池,地台普遍更高。加装电动遮阳帘等装置,会挤占本就不宽裕的头部空间。当然,也会增加成本。

即便厂商常宣称天幕玻璃能隔绝绝大多数紫外线和红外线,但在实际用车体验中,用户对物理遮阳帘的需求却依然强烈。这一点,从小米官方推出“遮阳三件套”,以及众多特斯拉车主自行加装遮阳帘的现象中便不难看出。

异形方向盘与电子后视镜:炫技>实用?

特斯拉、极越、智己等新势力车企都曾推出过半幅方向盘。

半幅方向盘虽有助于提升视野,却违背用户习惯,在急转弯、掉头等场景中容易发生“空打”现象,增加操作风险。

另一方面,企业为此投入高昂开发成本。例如极越汽车据传为调整半幅方向盘耗资2000万元,而这些费用,最终会转嫁到消费者身上。

对了,对异形方向盘情有独钟的极越,“坟头草”已经一人高了。

实际上,类似的方向盘确实有存在的价值,比如在F1赛车上匹配的均是此类物品。但前提是,异形方向盘必须要匹配大转向比才能提供最好的体验。F1赛车,左右旋转180度角就近似于“打满舵”,然而目前很多量产车型“换反方向盘却不换转向比”的行为,则更像是东施效颦。

电子后视镜同样面临类似问题:视野畸变、距离误判、习惯差异,以及高昂选装价格。它们看似前沿,却未必带来体验的真正进阶,反而带来行车风险。

为什么“反 人 类设计”能长期存在?

列举至此,一个核心问题浮出水面:这些早已被口诛笔伐的“反 人 类设计”,为何在市场上依然屡见不鲜,甚至成为某种潮流?其背后原因,值得我们深究。

首先,在这类设计发展早期,消费者的真实声音也许未能有效传导至车企的决策层,或者说,掌握决定权的人并未做出符合用户需求的判断。这本质上是一种认知层面的局限。

另一种情况,则源于车企的“创新无能”。部分车企沉迷于推出各种花哨功能,为创新而创新,恰恰反映出它们在安全、底盘操控、三电系统等核心技术上难以实现真正突破。于是只能靠“整花活”来刷存在感。

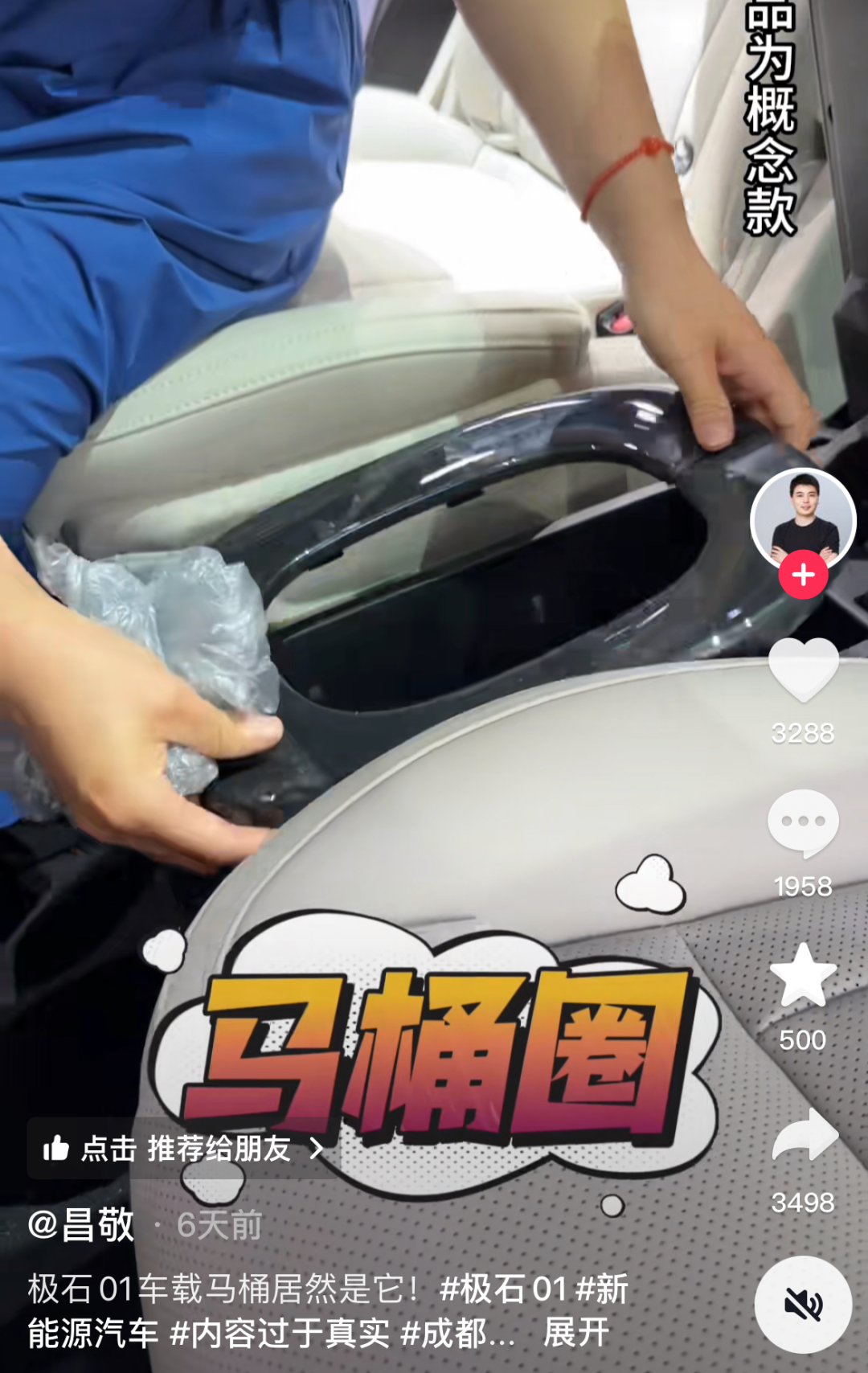

其中最典型的伪需求,莫过于极石汽车推出的车载马桶——在这一赛道上,它确实没有对手。

还有一种可能,是车企的“无力”。在舆论批评如此频繁的背景下,企业不太可能不知道某些设计存在的弊端。但它们或许被行业风气裹挟,担心落后于所谓的潮流;又或者,某些设计反而有助于降低成本,那就不如“顺水推舟”。

无知、无能、无力,造就了这些蹩脚的设计。而同样对产品缺乏专业认知的一部分消费者,依然照常买单,甚至给出好评——既然如此,车企又何乐而不为?

对大多数消费者来说,他们并不具备汽车工程的专业知识,也很少深究安全性问题。“既然车企能造出来,那应该就是安全的”,这种信任背后,其实隐藏着认知落差。更何况,一定有人更青睐视觉上更简洁时尚的全隐藏式门把手,哪怕它未必实用。

风靡一时的设计,未必是好的设计。多年以后回过头看,那些坚持初心、认真打磨安全性能与用户体验的车企,才真正值得我们的尊重,也更配得上消费者的选择。

至于眼下这些一意孤行的“自嗨式”设计,究竟是启迪行业的经典,还是终将被淘汰的鸡肋?时间终会给出答案。不妨,让子弹再飞一会儿。

2025慕尼黑车展:长安汽车新能源、智能化技术备受关注

民营崛起!上市车企业绩加速分化

仰望家族“炸场”成都车展,比亚迪如何在豪车界继续“称王”?

星耀6有2种定价可能性,一种是不到8万,一种是不到9万,燃油车的天要塌了。

还在迭代的燃油车,真的越来越少了。

长安汽车“踢馆”德国慕尼黑车展,底气在哪?

今天让各位给评评理,一辆车在使用三五年后出现异响、漏雨或电子故障时,这正常么?!您是不是觉得这个太正常不过了?!大错特错!有的汽车就算开上10年,也不会出现这种老化现象,为什么,因为人家在出厂前,就用远超国家标准的严苛测试体系,捍卫着德系品质标准。这就是上汽大众的底气。

作为一场承载海南自贸港文旅新业态探索、汽车露营产业升级使命的盛会,本次发布会不仅全景揭晓了11月8日-16日海花岛主活动的核心规划,更以“人・车・生活・露营共享”为内核,奏响了海南打造国际旅游消费中心、推动绿色低碳发展的新序曲。

9月8日,2025深蓝汽车秋季新品全球发布会,正式推出全新车型深蓝L06。这款以特有趣为核心的智能座驾,通过前沿科技重新定义了移动出行新体验。

零跑与比亚迪在欧洲相遇,是蚕食特斯拉的市场,还是彻底击碎大众、斯科达们的性价比?

有谁能想到,宁德时代推出的NP3.0技术平台和神行Pro电池,以其12年/100万公里的超长寿命和10分钟充电478公里的超快充能力,直接击中了欧洲电动车市场的痛点。

销量近半难掩隐忧,红旗汽车的新能源转型与质量困局

上汽通用五菱与华为深度合作,“人民的华为车”要来了

日系三强8月销量丨丰田稳增,日产找到感觉,本田依旧下滑

一周股评|如果时光能倒流:4万亿美元市值的金手指该握谁手?

8月30日,作为上海本土重要法人银行的沪农商行(股票代码:601825.SH)正式披露2025年半年度业绩报告。

当新能源汽车行业步入深度调整期,智能化竞争日趋白热化,豪华电动车市场正在经历一场前所未有的价值重构。那些靠营销噱头和参数堆砌的车型逐渐显露出疲态,而真正具备核心技术实力与品牌底蕴的产品,正在赢得越来越多理性消费者的青睐。

在全球汽车产业加速向智能化、电动化转型的今天,技术实力已成为决定车企未来命运的关键。比亚迪近期公布的财报数据,不仅展现了其惊人的增长势头,更揭示了中国汽车产业转型升级的核心逻辑——唯有持续投入研发,才能掌握行业话语权。 研发投入:从“跟随”到“引领” ......

11月相聚海花岛 2025海南露博会北京发布会启幕

深蓝汽车董事长邓承浩、总裁姜海荣携手亮相共谋新能源未来发展