对于如今的互联网企业而言,入局造车已经是不足为奇的话题。先有苹果、阿里、百度相继传出造车消息,后有小米也高调宣布造车:10年要投100亿美元。

作为网约车巨头,滴滴造车绝不是空穴来风。4月6日,据《晚点 LatePost》发布消息称:滴滴公司开始启动造车项目,负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻,而杨峻也是滴滴与比亚迪联名发布定制网约车D1的首席产品官。

目前,滴滴团队已经开始从车厂挖人,曾任蔚来汽车用户发展副总裁的朱江很可能会加入滴滴。朱江有多年车企经验,先后在华晨宝马、雷克萨斯、蔚来、福特中国等公司工作。此外,滴滴自动驾驶子公司计划在自研以外尝试新的路径,并开启新的自动驾驶卡车业务。

其实,前不久雷军的造车“饭局”上已能看出些许端倪,饭局上不光有李斌、李想、何小鹏、王传福等造车“局内人”,滴滴创始人程维同样在饭局上。艾迪哥猜测,滴滴虽然明面上表示不造车,但暗地里已有所布局,造车野心久矣。(关注微信公众号艾迪汽车,更全面的汽车资讯等你解锁。)

目前,滴滴造车的具体形式和路径暂未可知。截至目前,滴滴方面并未对此事置评。对于滴滴造车的传闻,可能不少人会疑惑,滴滴作为一个互联网网约车平台公司,造车方面有什么技术和优势呢,艾迪哥今天来分析一下。

一、滴滴造车优势何在

早在2015年,滴滴与比亚迪就曾合资成立了一家主打绿色出行生态圈的新能源公司。2016年,滴滴又组建了一支自动驾驶研发团队,启动了自动驾驶技术的研发。2019年8月,自动驾驶成为滴滴独立子公司。截至目前,滴滴自动驾驶已经获得上海、北京、苏州、合肥、美国加州等地的道路测试牌照。

2020年6月,滴滴自动驾驶与北汽展开合作,共同研发高级别自动驾驶定制车型,而自动驾驶车型的核心就在软件算法、操作系统和智能驾驶技术上。滴滴的自动驾驶研发团队无论从先进性还是成熟度来讲,都处于行业领先地位。

紧接着,同年11月滴滴又和比亚迪合作生产了全球定制网约车D1。在该车型中,滴滴提供了大量的数据和设计支撑,包括整车配置、内外饰造型、驾乘感受和智能交互等方面,形成了一个庞大的出行生态。和其他互联网巨头相比,在出行领域积累多年的滴滴,确实存在一定的基础与优势。

从运营平台到自建车队,在这个过程中,滴滴不断尝试和车企深度合作。

在资金方面,2020年5月滴滴自动驾驶公司获得了孙正义的软银愿景基金领投的5亿美元投资,并创造了自动驾驶领域单笔最高投资的纪录。

有资金有技术,但促使滴滴造车更大的原因在于卖车的优势,并且这个优势只此一家暂无分号,为什么?因为滴滴目前在网约车领域基本处于垄断地位,而它对手还都不成气候。

根据资料显示,2019年在滴滴平台获得收入的网约车司机达到了1166万人,这个数据比起之前的2600多万少了接近1500万(清退非合规司机),但如此庞大的网约车司机数量也让滴滴成为了国内首屈一指的出行平台。

这群庞大的网约车司机的存在,正是滴滴独一无二,别家又羡慕不来的优势。因为它可以自己产,自己卖,自己买。滴滴和亚迪深度定制的D1由滴滴自己购买再出租给网约车司机,而滴滴自产的新能源汽车也是同样的道理,卖给汽车租赁公司,由他们提供给网约车司机,或者直接卖给司机,反正终归是有销路的。

除了销路优势,滴滴在自动驾驶的技术方面的优势其实也不小。滴滴庞大的网约车司机群体为其提供了丰富大量的资料,用于训练自动驾驶模型,而对于特斯拉、小鹏、蔚来等纯粹的车企而言,资料只能从别处获取,而且司机极长的驾驶时间,也会丰富资料库,不得不说是近水楼台先得月。

二、造车风口,不得不为?

滴滴造车是顺势而为还是不得不为?这里要从滴滴的发家史谈起。

前期,滴滴通过大量补贴打入出租车市场,让人们接受了网约车这种新模式,而事实上这种新模式其实是在倒逼“黑车”的合法运营,市场需求日渐庞大,相关法规出台规范网约车,网约车总算合法了,随着Uber的退场,滴滴开启了在国内网约车市场的垄断地位。

国内网约车市场的一哥地位为滴滴带来了优势,但这些原生因素同样也为滴滴带来了许多尚待解决的难题。

一方面,由于失去了大量补贴,不管对乘客来说,还是对司机来说,滴滴平台的网约车的吸引力都在下降。在网约车合规后,开滴滴与开出租别无二致,合规后的营运成本的上升,补贴日渐减弱,滴滴的平台优势显而易见的式微。

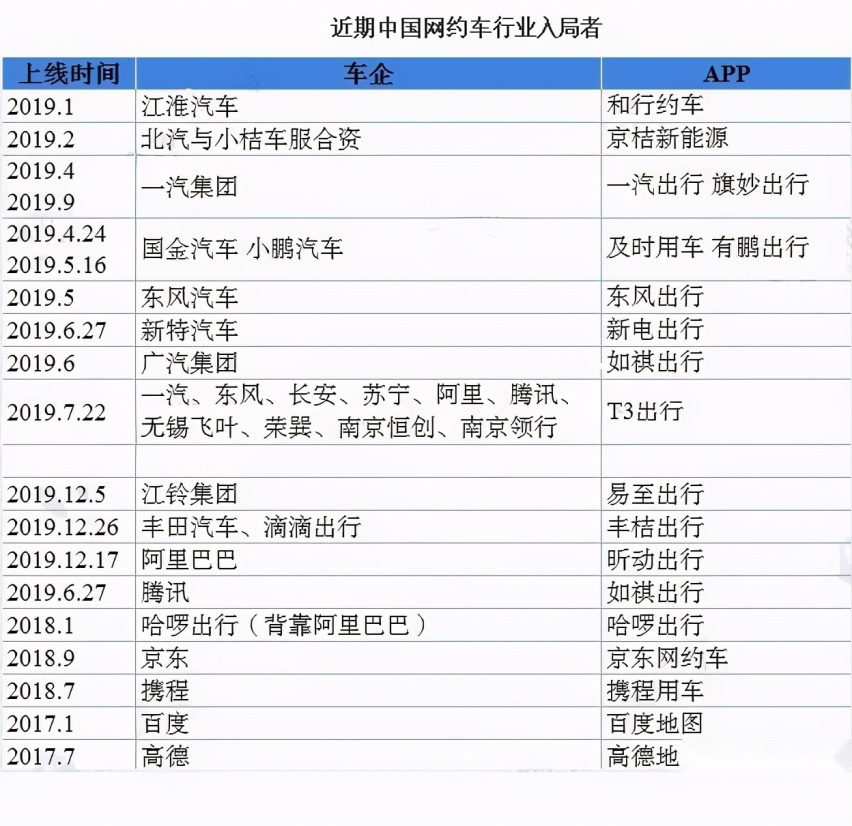

另一方面来看,由于几起舆论事件的影响,滴滴平台的口碑受损,与此同时,市场平台相继出现了曹操出行、T3出行、嘀嗒出行等网约车软件。虽然滴滴目前在网约车市场处于垄断地位,但它今后的市场份额可以预见地会被占据和下降。

对于滴滴来说,还有一个困境,那就是车企入局网约车出行,和滴滴的模式基本一致,自产自用。毕竟中国目前乘用车市场依然饱和,网约车出行市场还有缺口,而车企又不想受制于滴滴,所以入局网约车市场也是必然之势。截止2019年,车企所参与的网约车软件已达到10余家,而车企向来是不差钱的。

对滴滴来说,一方面随着市场竞争的加大,成本正在逐渐上升,滴滴需要寻找新的突破口;另一方面,如果司机要买车跑滴滴,与其让车企赚这笔钱,为什么不自己造车自己赚钱?艾迪哥认为,虽然现在正是造车的风口,但滴滴入局造车更多的是不得不为。

京公网安备 11010102004670号

京公网安备 11010102004670号