都说2021年是激光雷达量产元年,对于这一说法我还是暂时持保留态度。不过这样说也是没有道理的,虽然激光雷达早在2017年便在奥迪A8上实现了量产,但仅仅一款车是无法引领整个行业变革的。如何定义量产元年,还得看激光雷达是否有足够的普适性。

不可否认的是,2021年的激光雷达行情让人们感受到了阶段性的变化,最重要的便是成本的下降使得激光雷达不再那么高不可攀,可以应用在更加平民的车型上。今年有不少搭载激光雷达的新车上市,自主品牌更是其主力军,例如小鹏P5、长城WEY的新车摩卡蔚来ET7、北汽和华为合作开发的极狐阿尔法S等等。不仅如此,有行业人士预测2022年将有5至10款车型将会搭载激光雷达。

一般一项新技术的运用都会伴随着普遍行业规定的落地,激光雷达在汽车领域的应用已经不是新鲜事了,但至今都没有消息说有统一行规的制定。既然激光雷达目前没有行业标准,那就代表着无论是车企还是激光雷达零部件供应商都是按照自己的那套标准“各自为战”。

几位行业内人员也表示,激光雷达供应商只需要和车企之间达成共识就能促使激光雷达的量产装车。供应商的产品只要能够通过车企的相关标准和测试,并且能够拿到定点车型,就能够被称作是车规级激光雷达。但是不同车企有不同的标准,问题就在于可能同一款激光雷达能够通过一家车企的标准,却无法达到其他车企所制定的门槛。

那么风险可能就转移到消费者这边来了,没有统一的行业标准要如何判断一款车的激光雷达是否可靠,难道只能大费工夫去把各个厂商的硬件素质了解和对比一遍?这无形中又是为买车的行为增添了一大负担。恐怕如今也只有这一条路了,一方面有供应商们的自检标准,另一方面有车企的产品标准等着我们去了解。

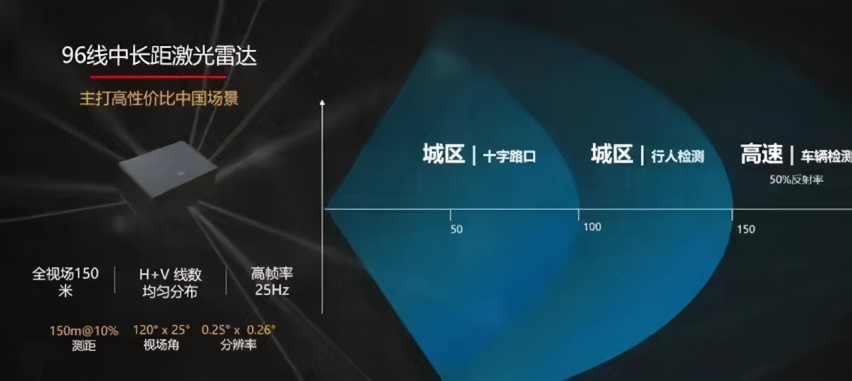

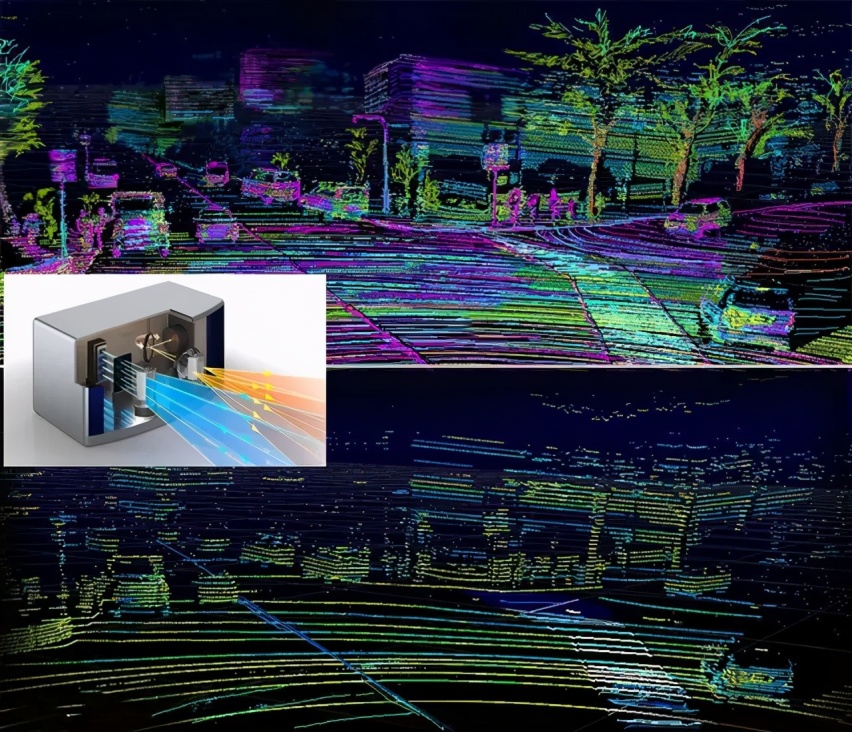

车企出于保密原因一般不会对外公布具体测试的标准和要求,我们只能从车企放出的产品数据来知晓。激光雷达的的评判方向主要分为性能和可靠性两方面。性能方面就比较好判断了,目前市面上主流的激光雷达测距在150m-200m之间,视场角达到120度是一般性的要求。激光雷达的性能上限肯定不止于此,但碍于成本和技术的限制,如果提高测距那么视场角就会有所削减,所以处于以上范围性能的激光雷达仍是现在市场所急需的。

至于可靠性方面,目前留给供应商和车企们“自由发挥”的空间就比较大了,比如有的供应商只做500-1000小时的高温运行测试,有的供应商要求至少高温运行2100小时,但两种测试标准下的激光雷达都有车企能够接受,大疆旗下激光雷达企业览沃科技商务负责人邓睿豪透露。测试主要有三个方面。一是机械方面,如震动测试等;二是环境方面,如测试产品在高温和低温环境下的运行稳定性;三是电磁环境相关测试。激光雷达的部分器件比较脆弱,导致一辆车的使用寿命内还需要更换一两轮雷达,这对于后续使用成本来说很不利。

写在最后

纵然激光雷达目前还缺乏相关行业准则,但这也挡不住车企们对这一技术的需求,如今自动驾驶技术的军备竞赛已进入L3级别,因此无论是自动驾驶还是激光雷达行规,车企们都争相去把握先机。但不可否认的是如今激光雷达的运用还不够成熟,激光雷达的所谓元年也大概率不是在今年。

京公网安备 11010102004670号

京公网安备 11010102004670号