唯心主义有灵魂三问:我是谁?我从哪儿来?我要到哪里去?

虽然这三个问题最先于哲学语境中被提出,但却广泛地存在于人类因为探索而产生的好奇中。其本质并不是需要我们陷入悲观和虚无,而是知道我们在提出一个大的、宽泛的问题后冷静下来,继续往下提出更深、更本质的「二阶追问」。

所以,当我坐在北京理想研发中心,看到屏幕上出现这三个问题时不禁有意外之喜。

从 2015 年李想选择以造车为自己的第三次创业目标;到 2018 年底到 2019 年初融资失败,陷入存亡之际;到 2021 年 10 月第 10 万台理想 ONE 下线、成为新势力最快破 10 万的产品;再到 L8/L9 的优秀市场反馈;这一晃也走过了 8 个年头。

在理想宣布「迈向千亿营收」的时间节点,李想却选择用这么一种特殊的方式回顾了自己这一路走来的思考和感悟,这也颇有些承上启下的深意。

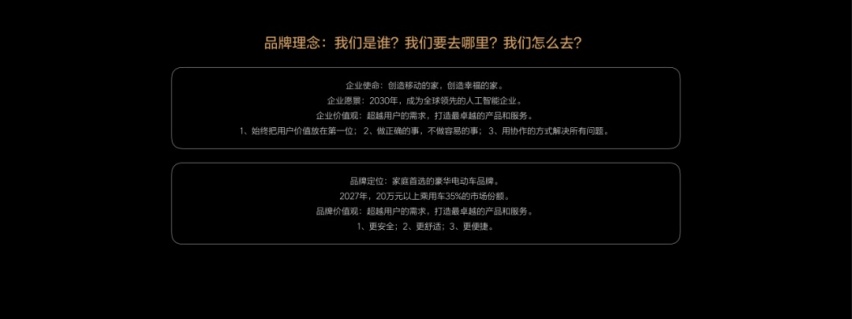

从企业诞生的思考,到去向何处的落脚,李想用 2 个小时给我们上了一趟关于理想这家企业的哲学课。

「我是谁」,只有 1% 的新势力明白

「在 300 多家造车新势力里,也就 1% 的企业在品牌方面是合格的。」

在媒体沟通会上,李想还是和从前一样直言不讳。

「今天说我要家用,明天又说我要 3 秒级加速,(这些企业)所有的逻辑都是乱套的。这会影响他后面的产品,影响经营的所有环节。」

在李想看来,「品牌」是企业的脑袋,是自上而下的起源。对外,需要让用户明白你是谁;对内,需要让团队明白自己是谁。对于理想来说,一开始的核心定位就是「家庭首选的豪华电动车品牌」。

听起来很空对不对?事实上,在理想 ONE 诞生的初期,收获的怀疑并不少:「增程也配叫新能源?」、「挂绿牌去加油站的可笑产物」、「1.5T 卖 30 万的韭菜收割机」。

李想称,大部分消费者其实不清楚自己明确的需求。在没实际接触产品之前,问你要不要增程?要不要娱乐屏?要不要好用的辅助驾驶?消费者不了解这些新东西带来的体验提升,自然不会觉得自己需要。但是真的带着家人、孩子、老人出行,真的被辅助驾驶减缓压力,感受过大电池增程的体验时,就会发现自己选择的产品已经超越了当初的预期。

所以,「做正确的事,不做容易的事」是理想定下的价值观。当然,想要事情做得正确,作为企业头脑的「品牌」就必须明确,不然就会「越努力,越失败」。

关于当初理想 ONE 选择增程的初衷,理想也罕见地提到了蔚来的换电体系。李想认为「消费者没有义务在购买电动车后降级自己的体验、出行半径、出行效率」。

「换电是一个非常好的方式,体验可以无限接近加油的体验,用户的用车成本也会大大低于燃油车。但是这花费太大,我们当时钱不多。换电站需要建,也要准备更多的电池,电池的价格又会波动。所以我们在想,能不能直接从产品端解决问题,而不依赖服务端。」

和东施效颦理想的对手们相比,销量表现不佳的表现可能是一开始就没有回答好「我是谁」、「我要满足消费者什么需求」、「我为什么要做增程」。回归事物最基本的条件,将其拆分成各要素进行解构分析,从而找到实现目标最优路径的方法。

从这一点上来说,李想的思维模式和我们耳熟能详的「第一性原理」颇为相似。

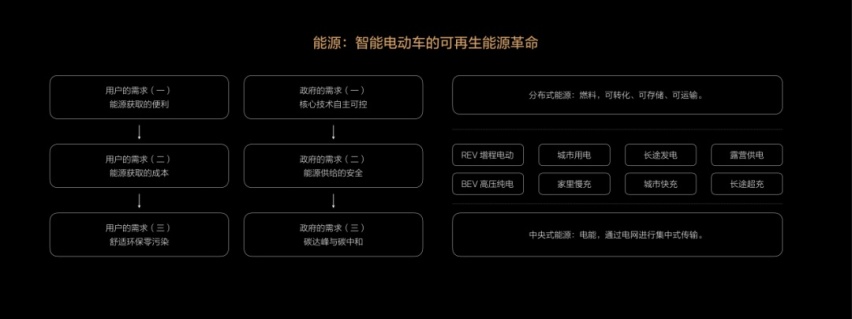

对于一家新能源车企而言,李想认为现在需要思考的问题和 2016 年理想 ONE 立项时一样:怎么解决充电难和电池成本高的问题。

当前,我国燃油车保有量为 3 亿辆,对应有 240 万个加油枪,电动汽车保有量为 1,000 万辆,对应有 360 万个充电桩。相较 125:1 的车枪比,3:1 的车桩比却依旧「充电难」的问题核心不是电池不够大,而是补能不够快。

所以,当 800 V 技术瓜熟蒂落,理想的纯电规划便提上日程。通过 800 V 技术,补能 10 分钟就有可观的续航里程让充电桩的「翻台率」得到提升。此外,李想也暗示将来可能会有两种放电倍率的电芯:4C 电池可以做到 10 分钟 400 km 续航;2C 也能做到 20 分钟 400 km 续航,高压快充网络和高倍率的电池一定是一体的。

对于理想这种看中成本控制的「抠厂」来说,800V 技术也带来了成本的可观提升:「比如现在一款销量最好的纯电中大型 SUV 可以做到 100 kWh 电池包续航 600 km,800V 以及 SiC 元件加上整体能耗的优化,可以让 80 kWh 的电池就可以做到 600 km 的续航」。

李想表示,相比如今主流的 400V 架构电动车,在尺寸和驱动形式相同的情况下,800V 的运用可以让一辆车降低 3—4 万的零部件成本。

往后看,李想表示一直到 2030 年仍然会坚持两条路线同时往前走。一方面把增程效率做的更高,做的更好;另外一方面会在高压纯电上全力研发。

刚刚在财报会议上交出不错答卷的李想也小小的「凡尔赛」了一下:

「从 0—1 的阶段,增程让我们获得了可观的收入。在过去的几个月里,理想汽车的营收排第三,仅次于比亚迪和特斯拉。这样的收入和规模也能够支撑我们接下来全力以赴地去做好纯电。」

你可以从李想的发言中看出,就算是在 800 V 高压平台的纯电产品上,在保证体验的基础上怎么降本也是核心,这也和特斯拉的 MASTER PLAN 3 的主题不谋而合。

国内新势力车企身上或多或少都有特斯拉的影子,理想可以说是其中学的最像的一位。

「要去哪」,先看看自己「健康吗」

「到 2030 年,我们致力成为全球领先的人工智能企业,无论是头部有三家企业还是五家企业,我们希望我们一定是其中的一家。」

这是理想从 2015 年就定下的大目标,到现在也没有变过。不过,回答「要去哪」是一个宏伟的命题,此时的理想有资格也有底气喊出来这句话,可彼时的理想处于从 0—1、从 1—10 的阶段,抬着头看天走路是一定会碰壁的。

攘外必先安内。要回答「要去哪」,首先要看行路的人是否有足够健康。没有一个健康的经营体系,企业要么会在快速扩张中出现各种各样的问题,要么会在黎明出现前死去。

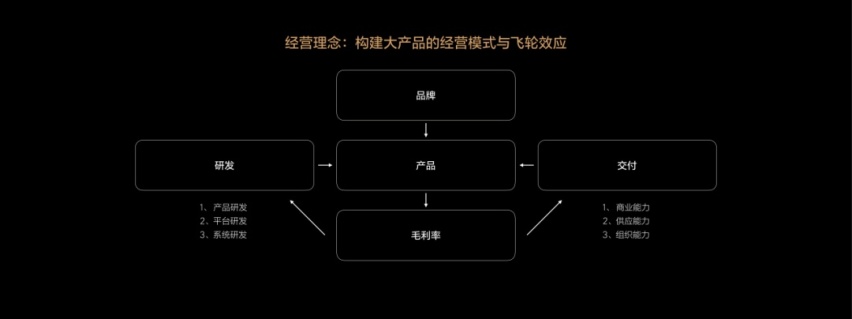

这张图浓缩了理想的经营理念。其中,品牌、研发、交付和毛利率围绕着理想最具优势的「产品力」。

提到精致咖啡,你会想到星巴克;提到理想,你会想到「移动的家」。所以在关于品牌的营造上,理想已经深入人心。在产品上,李想认为安全、价值和向往感是三个核心要素。

「安全是底线。比如,在 A 柱上用高强度钢和热成型钢成本就差几百块钱,但很多企业非要省这几百块钱;轮眉上的尾部的防撞梁我们都用的最好的铝结构,成本也就多出 1,000 多。包括二排的头部气囊和侧气帘,整体下来成本也就多花 2,000 左右。」

被合资车企教育的市场里,一度存在着低配气囊减配、偏置碰撞应试只做一侧优化的恶性成本控制的陋习。面向家庭的理想,出发点仍然是消费者:保证每个座位的乘客都是安全的。

产品价值分为「软件」和「硬件」。「软件部分核心就是当我能做到中央域控制器、智能驾驶控制器全都自研,加上背后整个软件都自研的情况下,这不是问题」。

李想用自己刚刚 OTA 的「任务大师」举例:「这些软件硬件的接口供应商是不会给你开放的,要看自研程度,就看你能自定义哪些功能。除了软件,我们甚至还可以把硬件一起调用。」

李想也坦言:「最难的是硬件」。他用 52 张扑克举例:「你每多一个功能,就需要去掉一个功能,不是想加就加」。关于其中的取舍,理想举了两个例子。

第一个例子是大家问 L7 为什么不和奔驰 S 级以及宝马 7 系一样实现坐垫—靠背联动调节。李想解释道,为了保证结构安全和联动功能的统一,后配座椅的放倒需要被舍弃。作为服务家庭用户的车,取舍一目了然。

第二个例子是电动车时代动辄 3 秒多的加速能力是否必要。如果做出 3 秒的加速,舍弃的就是中低速的能耗,电机的尺寸也会造成空间布置的难题。在理想的产品研发过程中,需求的分析—需求的验证—零部件 SOR—零部件验证—整车验证是五个严格遵守的环节。

怎么做取舍?是否想明白需求?看似简单的疑问,却是一个精准定位的好产品的开头和关键。

关于产品的向往感,「移动的家」四个字就是最好的诠释。在李想看来,如果自己的产品像一个家,就要有最大、最舒适的空间;在家里可以每个人拥有一块屏幕娱乐,车内空间也要一样;想让智能驾驶带来统一的体验,NOA 必须全系标配。

「在产品的核心配置上千万不要蜻蜓点水,一定要做超额的投入、超额的配置。否则你觉得你都挺好,但别人感觉不到。」

理解了这句话,你就理解了为什么理想的产品总是容易让人记住,而同样堆上了「大座椅」、「大空间」和「大屏幕」的竞争者们却得不到相同的关注度。

关于毛利率,2022Q4 理想汽车总毛利 35.66 亿,整体毛利率 20.2%,单车毛利率 20%。全年总毛利 87.9 亿,整体毛利率 19.4%,单车毛利率 19.1%。虽然没有超过 20%,但也十分接近了。

虽然小鹏的财报还没有发,但我们看看蔚来的财报数据:第四季度总毛利 6.22 亿元人民币;全年总毛利 51.44 亿元人民币,谁的状态更健康是一目了然的。

理想和蔚来都在 2022 年面临着产品换代的难题。但是从理想 ONE 切换到 L 系列,理想的毛利率迅速从 Q3 的 12% 恢复到 20%,蔚来则将战线拉长到 2023。

李想称,20% 的毛利率是一个企业健康的象征,才有足够的资本去推动研发。足够健康的理想,现在才来回答「去哪儿」的问题。

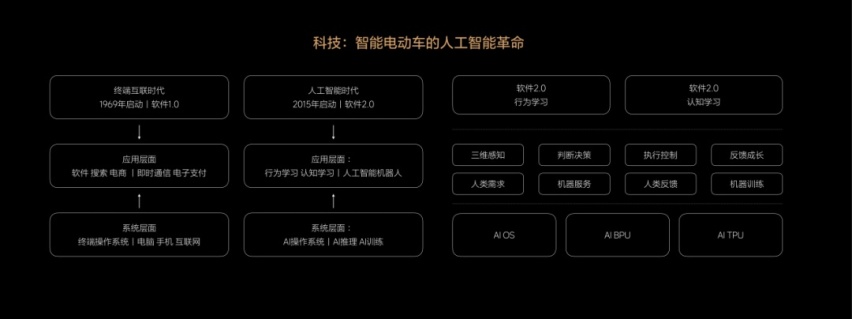

对于理想来说,这个问题的答案就是「软件 2.0」。

软件 1.0 指得是人类给机器制定规则,描绘边界,标定参数,自己编程,最后程序给自己使用,今天的互联网、终端设备、APP 也大都采用这样的模式运转。

软件 2.0 是机器通过向人类学习,机器自己编程,自己制定规则,以及给自己使用。李想称:「我们使用的是一个机器人,但并不使用机器人的任何具体功能,机器人是自主的」。

理想共建立了四支人工智能的算法团队,分别在解决四个领域的问题,分别是智能座舱团队,做多模态算法;智能驾驶团队;智能工厂团队;零售端智能团队。

其中最有想象力的便是智能驾驶团队的工作。善于学习特斯拉的理想在看到特斯拉在 BEV(Bird's Eye View)技术路径的成功后,毅然决定跟进。从传统摄像头输出 2D 平面信息—人工标注的路线转变为摄像头拼接出 360 度环视视角(鸟瞰)输出3D 感知 + 时序信息的感知模式。

此时,车辆的感知不再是二维的图片,而是和人类相同的 3 维视角和时间信息。有了感知的飞跃,判断的方式也变得大不相同。通过「影子模式」,AI 会将自己的判断结果和人类驾驶员的应对方法比对、学习。训练的结果上传云端,云端会做自动化的标注、分类、训练,得出大模型后直接上车做「影子验证」,而不是传统的台架仿真。这就形成了一个自行进化的闭环。

只要这种「端到端」训练的样本足够多,整个驾驶体验和安全性就会变得越来越好,它就像人类在各种各样的场景下怎么工作,去进行学习。李想的思路和特斯拉如出一辙,其本人也毫不避讳地说:

「我个人认为到今年年底,大部分头部企业能够做到 2011 年年底特斯拉的水平。到 2024 年的时候,大家普遍能做到 2022 年底 2023 年初特斯拉在北美的水平。在这个时间点,首先从中高端车开始,会彻底进入到智能自动车时代,基于软件 2.0 的智能电动车的时代。」

根据理想的估计,国内的头部车企在自动驾驶的研发上有 2 年的差距。对于理想来说,既然「去哪儿」的答案是「全球领先的人工智能企业」,那么参考特斯拉,理想自己的 AI 训练芯片和超算中心的规划可能也是「箭在弦上」。

「怎么去」,用协作解决所有的问题

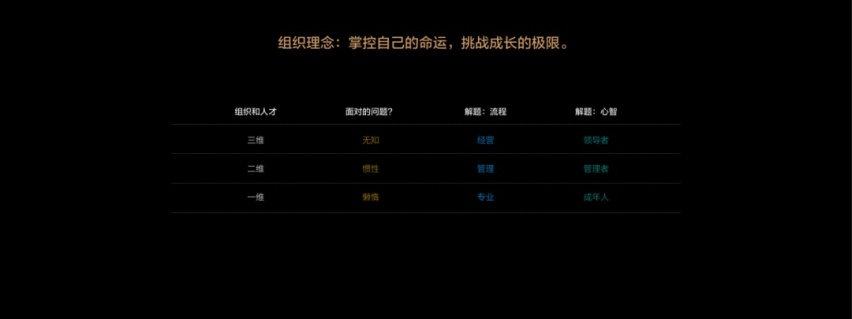

「我们认为,其实组织会遇到三类不同的问题:懒惰、惯性和无知。」

从互联网出身的李想拥有管理软件的经验,通过引入标准的汽车研发、实验、制造流程解决工业能力的短板;通过 OKR 的引入,解决两部分人才的沟通问题。到了多车型平台化的时代,需要更新的架构来帮助企业发展。

这也是理想害怕出现的情况:车企的研发和研究院的流程彼此独立,无法融合。

所以,理想引入了矩阵型组织。在去年年底的内部信上,理想正式启动面向千亿收入规模的全面矩阵型组织的升级,代替掉了此前一直保特的垂直职能组织管理模式。

在新的组织架构下,理想高层新的组织架构为:

CEO 李想本人统管「产品与商业群组」,负责战略、产品、品牌、三端(零售、交付、维修)、充电网络等部门;

原理想的总工程师马东辉,升任总裁进入董事会,负责「研发与供应群组」,总管研发和供应链;

CTO 谢炎负责「系统与计算群组」,负责算力平台、操作系统、系统安全以及智能云等部门的搭建;

CFO 李铁负责「组织财经群组」下,有财经、行政、财务、流程等部门,而李文智担任 CFO 办公室负责人。

在这个组织下设有 7 个实体部门:战略部、产品部、商业部、供应部、流程部、组织部和财经部。

最后这 7 个横向管理部门里,再分别设定 7 个一级流程,对应下分别是:

DSTE(从战略到执行)

IPD(Integrated Product Development,集成产品开发)

IPMS(Integrated Product Marketing & Sales,集成产品营销和销售)

ISC(Integrated Supply Chain,集成供应链)

BT&IT、LTD、IFS(集成财经转型)

简单理解,矩阵型组织把职能划分的部门和按产品(项目)划分的小组结合起来组成一个矩阵。一名管理人员既同原职能部门保持组织与业务上的联系,又参加项目小组的工作。

矩阵式组织结构形式是固定的,人员却是变动的。项目小组和负责人可以是临时组织和委任的,任务完成后就解散,不变的是任务线。

「组织升级是企业进入更大规模和更难阶段最重要的考试题,90% 以上失败的企业其实并非是业务出现了问题,业务出现问题只是表象,而本质是组织能力与规模扩大、行业变化无法适配。」

这句话就是理想回答「怎么去」的最好注解。

写在最后

李想本人在沟通会上说道,人生最可怕的就是两件事,第一是不知道自己不知道,第二是不能实事求是。

曾经在接受采访时,李想说造车对他真正的改变就是当问题真的层出不穷、让人痛不欲生的时候,就会思考哲学层面的问题,帮助自己应对复杂,跳出来看问题。

李想说,三次创业会经历五个阶段。第一个阶段会老觉得自己跟别人不一样,就是我们从来都不向外看,我们躲在一个井里;第二个阶段,但是向外看的时候也看不明白;第三个阶段是看不懂,为了解决问题我们会找一些高级顾问或公司,让他带着我们看明白。所以,到了第三个阶段慢慢能看明白了。到了第四个阶段,看明白以后立马就做,后来发现做不了,因为我们连路都没规划,却上来就修路。

到了第五个阶段,就很清楚地知道,这个公司过去的时候这个路的规划和修理用了哪些咨询公司,甚至哪个团队。我们把他招进来,从而慢慢地自己就会规划路,会修路了。所以,这时候团队在上面来开车、来运输,价值效率会变得更高。

放下心里粗重的「自我」,包容协作迈向千亿规模,或许是这场沟通会背后隐含的深意。

其实这也是佛家上关于如何「破我执」的注解。

不知从何时开始,买车变得像是投资期货了。千百年来一手交钱一手交货的老规矩,现在也不好使了。不少车友看到宣传一时心动,激情下单之后却陷入了“购车无现车,变相无补贴”的陷阱,让买新车这

进入12月份后,各品牌相继公布自家的最新销量,可谓“几家欢喜几家愁”。日前,《车壹圈》获取了日系三强销量情况,数据显示:11月份丰田在华销量为16.3万辆,同比增长29.3%,也是

日前,我们通过梅赛德斯—奔驰官方渠道了解到,梅赛德斯-AMG PureSpeed正式发布,作为Mythos series系列的首款量产车型,新车定位将高于迈巴赫,采用了诸多创新设计

10月底,欧盟正式宣布对华电动车加征关税,但到了11月,态度又有所松动。德国大众汽车工人罢工、唐唯实辞任Stellantis CEO、号称“欧洲宁德时代”的北方伏特申请破产....

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

极越07Passion版,27.99万值不值?

长安启源C798官图发布,分享一下我们在官图上找到的深度信息

等了一天,小米SUV终于来了!工信部在昨晚八点多的时候,公布了第六十九批《新能源汽车车型目录》,而小米SUV赫然在列。咱们就说,工信部的小伙伴都要加班的吗(手动狗头)?几乎是同一时

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

在漳州碧湖万达,汽车嘉年华不仅便利广大车迷和消费者到场参与,还为朋友们提供了一个购物与购车的双重选择。

随着国内汽车市场家庭观念的加深,MPV市场不再是别克GL8一家独大,不少新兴的MPV车型开始在市场里站稳脚跟。尤其是来自丰田的赛那和格瑞维亚,在今年10月份双双交出8千台以上的销量

随着智能驾驶技术的迅猛发展,越来越多的消费者开始关注车辆的安全性和驾驶体验,特别是在智能驾驶和主动安全功能方面的提升。在这个背景下,问界新M7系列凭借着全面升级的HUAWEI AD

12月9日消息,上汽乘用车正式任命周钘担任MG品牌事业部总经理一职。原MG品牌事业部总经理陆家俊另有任命。 周钘在汽车行业深耕多年,长期服务于上汽通用五菱,在品牌塑造、产品开发、市场营销、渠道拓展等多个核心岗位得到历练。 加入MG之前,周钘的职位是上汽通用五菱品牌与传播总经理。 ......

长安启源C798官宣外观,聊聊定位和品控,针对家庭用户的又一抢眼选择

日前,我们通过一汽-大众官方渠道了解到,新款大众T-ROC探歌正式上市,新车此次共推3个配置,指导价区间为15.89万-17.87万元,新车顶配车型指导价下降0.12万元,并对部分

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

1、长安启源C798这是对着理想L6来打吗?近日,长安启源发布了全新车型C798的官图,有望于年底正式发布;从设计来看,新车采用了全新的设计风格,前脸是贯穿式灯带和分体式大灯;车身

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间