最近,动力电池产能过剩,引发了业内的广泛关注与讨论。且听汽象自媒体联合会的大咖们,对此作何分析。

“钟叔驾道” 徐钟(本期主理人):

动力电池产能过剩?中国汽车业将迎来全新拐点

随着时间的推移,新能源汽车行业已经由缺电、少电、贵电的阶段,进入到如今产能过剩的阶段。

对于企业而言,当“供少于求”过渡到“供过于求”,企业的定价权必定会被削弱,动力电池销售情况的好坏直接主宰着企业现阶段的发展轨迹;另外,更多玩家挤进动力电池赛道后,无规划的扩张扰乱市场秩序后,也进一步缩短了行业的红利期和发展期。

有“危”便有“机”,在种种焦虑背后如何改善产能过剩的困扰?出海和储能便是新的契机。搭乘着新能源这股东风,自主品牌出海市场屡破记录。同理,既然国内动力电池产能过剩,外销出海便是一个不错的选择。

另外,随着电力需求快速增长、新能源规模化接入电网、电力削峰填谷等方面的需求,储能在未来电力系统中将是不可或缺的角色。

比如蔚来的换电站,不仅仅支持单纯的换电功能,由于本身就有大量的电池储备,因此可以理解为一个储能站。据钟叔驾道了解,随着第三代站开通了双向充放电功能后,实现规模化后便能参与到电网的调节工作中,对维持电网稳定运行有一定的积极意义。

“车透社” 罗裕(汽象自媒体联合会2023轮值主席):

电池行业需要思变,储能领域前景广阔

从过去“少电、缺电、贵电”,转换到如今的电池产能过剩,在这背后显示出,新能源汽车行业在一路狂飙后,出现了增速放缓的趋势,也就是阶段性的需要“喘口气”的节点。

有行业分析预计,到2025年,中国需要的动力电池产能为1000GWh-1200GWh,但目前行业产能规划已经达到4800GWh。换而言之,产能过剩非常严重。空置浪费,将无法避免。

布局厂家的一哄而上,资本热钱的推波助澜,联合导致了动力电池领域投资过热,这样的巨大浪费,令人痛心。

不过,我们也看到有电池企业开始精准细分,开始进阶布局,专注做一些“锂动力电芯兼顾储能”性能的产品,提升交付效率和交付品质,提前迎接新的市场机会。这为行业思变,打开了窗口。

前不久,马斯克和曾毓群的会面,据说也对储能领域展开了讨论。

是的,新能源汽车领域也许消化不了过多的电池,但储能领域则前景广阔。

归根结底,绿色发展一定是未来的主旋律,

这也为动力电池的下半场竞争指明了方向。

“车哆哩” 王智良:

未来新能源高质量发展考验电池企业的技术提升

在政府补贴政策以及燃油车存量博杀的作用力下,今年1至5月,新能源汽车渗透率增长超33%。有业内人士认为,这样带来的结果可能是动力电池低端产能过剩、高端产能不足。在当前存量市场的博弈下,新能源渗透率的达成甚至是在透支部分市场需求达成。

接下来,由于新能源汽车市场的增速放缓,动力电池供应商产能集中释放,磷酸铁锂电池及三元锂电池供应有可能过剩。众所周知,大多数纯电动车使用的磷酸铁锂电池除使用寿命、循环寿命两项性能指标能满足车企需求外,在能量密度、功率密度尤其是安全性及成本等方面需要更大的提升空间。

另外,从今年来看增程以及插电混动车型的上市车型较集中,这一趋势也会带来电池需求的供过于求。

不可否认,新能源的蓬勃发展会带来供应链市场的变革。未来电池技术路线应该与市场无缝结合,除了磷酸铁锂等电池在中低端车型领域得以大量运用之外,那些性能较强、技术要求较为高端的固态电池和无钴电池的份额也逐渐增加。从技术层面来看,固态电池因为安全性、能量密度、长循环寿命长等特点,会越来越受市场欢迎。

当然,电池产能过剩也会倒逼中国电池企业积极拓展海外市场,这也是一种“机”。这样既可以解决产能过足的问题,也必然让中国电池走向高端制造,而做到产业链全球化的电池企业才有好的未来。

综上,产能不过是促进电池企业自身实力提升的一个维度,真正主导市场话语权的还是企业在技术层面的向上发展和创新竞争。面对新能源赛道下一轮的高质量发展,考验电池企业的还是技术创新。这也许才是化“危”为“机”的捷径。

“鬼斗车” 王魁军:

有危就有机 做好筹划应对下一次大型波动

早在去年就有专家表示,由于前几年锂矿及相关动力电池上游原材料短缺,并遭到国际炒家的恶意追捧后,加之我国各个地区及产业园扎堆快速上马动力电池,随后势必会造成产量堆积,并最终恶意降价,就如同十多年前中国的光伏产业。其实动力电池降价从目前来看是有利于新能源车发展的,毕竟动力电池要占到整车售价的六成左右,一旦价格大幅下跌,预示着油电同价,甚至低于燃油车售价的时代即将到来,正好代替国补退潮所带来的震动。可鬼哥并不希望由此带来的动力电池价格大幅波动,因为一旦动力电池价格纷纷回调,导致前期高位接入这个产业的相关工厂陷入困境,从而低价甚至亏本倾销,随即大面积倒闭,再度造成动力电池及相关零部件短缺,从而引发下一场涨价潮。归根结底,鬼哥还是想说加快动力电池的迭代及更新,增大研发投入,减少被国外卡脖子技术,实现良性发展才是王道。危机危机,有危就有机,只要不盲目跟风,相信中国新能源汽车产业会越走越好,毕竟老百姓真的需要越来越好的新能源车,而且这个势头是不可逆的,且走且珍惜吧!

“三个司机” 刘志向:

所谓机会就是需求,需求会怎么变?

日前丰田联合所有日本汽车制造商抵制汽车电动化,这意味着以世界第一大厂为首的日本车企,不会跟进中国市场的电动化进程。而欧美大厂在非中国市场也没有上马电动车的强烈愿望,所以动力电池需求最大的市场只有中国。

作为动力电池主要原料碳酸锂,其价格两年来过山车一样波动,从2022年巅峰时的60万元每吨,下降到目前的32万元每吨,低点曾经下探到20万元每吨。价格涨跌背后就是需求的变化。除了世界范围内的大形势外,中国企业的风险管控意识也在增强,从研发层面也在探索其他原材料的应用,都在想方设法降低动力电池的成本。

而从国家战略层面看,百花齐放的策略已很明显,鼓励氢能源和其他新能源技术的多线并进。从长远看,传统动力电池的价格会进一步下探,转而会在工艺革新、新材料应用等方面实现突破。纯电动车的价格也可能会继续下探。

“W动力” 颜延:

主机厂不再是给电池厂打工

随着我国新能源汽车产业的快速发展,动力电池需求旺盛,各大电池厂积极布局产能。从布局看未来动力电池产能将有过载风险。如宁德时代董事长曾毓群所说,动力电池行业已迈入了从“有没有”到“好不好”的新阶段。

随着动力电池的过剩,主机厂以往对电池供应商以往的过度依赖格局将改变,主机厂话语权增加后也能改变“主机厂卖车是给电池厂家打工的”现状,电池价格下浮是一定的,电动车整车价格有望降低。

此外,锂电池的龙头也将目光转向更多的新业务市场,诸如储能业务和海外市场。

不过不管怎么说,优质产能一定是市场所需的,这也能促进更高效,更安全,更具性价比的动力电池产品研发入市。

“大侠上车” 任辉:

没有近忧,必要有远虑!

如何处理报废或未使用的动力电池,要远比处理尾气排放更让人头疼。

众所周知,电动汽车的寿命要远低于燃油汽车,这其中的关键点就在于作为电动汽车核心零部件的动力电池,会随着时间和使用频率的增长出现衰弱,哪怕未使用过的电池也会出现自然衰减,而出现衰弱后的动力电池就要面临报废。随着现如今全球经济出现持续的下行,汽车市场的销售状况也较为疲软,这就导致原本按照计划生产出来的动力电池无法装机,从而导致许多供应商出现停工停产的状况。

那么问题就来了,正如前面所提到的那样,制造商可以停工停产,已经生产出的动力电池该怎么处理就成了大问题,毕竟它不像燃油车的发动机那样只要妥善保管,哪怕在百年后使用也是满血状态,随着自然衰弱和技术更新,如果这些过剩产能下的动力电池无法及时装机,最终的结果也就是报废,而报废就会造成利益损失和环保问题,因此这就需要有关部门进行及时介入,对新能源汽车市场的供应链进行更深层次的管控和调配,避免出现产能不足或产能过剩的情况。

“Nice好车” 李云凯(汽象自媒体联合会2023轮值秘书长):

产能过剩,车企能拿回动力电池的定价权吗?

动力电池产能过剩苗头已经很明显,减少工作时间、停工甚至削减人员已经在电池行业逐渐出现。

这也削弱了电池企业的定价权。即使是头部的宁德时代也史无前例地推出了“锂矿返利”计划,碳酸锂价格大幅降价。

与此同时,车企也在向动力电池产业进军。比亚迪的动力电池业务已然跻身市场份额第二位,广汽等车企业也公布进军电池行业的相关规划。

可以预见,动力电池行业正在从卖方市场转向买方市场,定价的主动权正在向车企倾斜。

没有规模优势、没有技术优势、没有上游原材料资源优势的动力电池企业,尤其是新进入者,前景堪忧。

但对有技术优势的头部企业,这其实也是真正与车企融合、实现长期稳定发展的良机。比如,签署宁德时代“锂矿返利”合作的车企,必须承诺将80% 左右的电池采购量给到宁德时代。

动力电池企业更应该着力高端核心技术突破,更应该注重成本的控制,更应该提升安全性能,与车企一起努力让消费者更放心。

与车企深度融合、协同发展,其实有利于实现这些目标。

在汽车行业发展,必须坚守“长期主义”。主机厂如此,供应商更是如此。

“中视汽车” 张少杰:

动力电池产能过剩,或许有些言之过早!

在最近几次的行业论坛上,不少行业人士不约而同的提到了一个类似的观点,那就是“动力电池产能过剩”。长安汽车董事长朱华荣在前不久的一次论坛上提及,到2025年,中国需要的动力电池产能为 1000-1200GWh,目前行业产能规划已经达到4800GWh。一汽集团总经理邱现东也在某次论坛表示,目前的动力电池规划,需要3000万辆电动汽车才能消化,过剩已尤为明显。在众多的议论声中,似乎在刚刚经历一番高歌猛进之后,电池行业的“寒冬”很快就要到来了。

在之前新能源车热销的时候,确实有很多的电池厂商一边招工扩产,一边忙着全球找矿,对市场预期过于的乐观,电池的产能也在逐步升高。但是讲真的,虽然我不是技术人员出身,对电池行业并不太了解,但是我依然坚持认为,现在说“动力电池产能过剩”似乎还有点早。因为目前很多人提到的电池产量,大多是以规划的形式存在,那就还有调整的余量。其次,就算出现产能过剩的趋势,对动力电池行业的发展,也是有着积极的一面的,最起码能让那些产品力不过关的,产能处于低端的企业清理出去,从而让那些低碳、清洁、安全、普惠的优质产能可以真正落地,正所谓“大浪淘沙”嘛,只不过会有一定的阵痛期。

最后再啰嗦下,这种论调其实对很多车企也是一种提醒,而且已经有不少车企加快了动力电池全面自研自产的步伐,毕竟受制于人还是挺难受的。

“阿贵看车” 凌玉贵:

三成的产能过剩会成为“巨头”的机会?

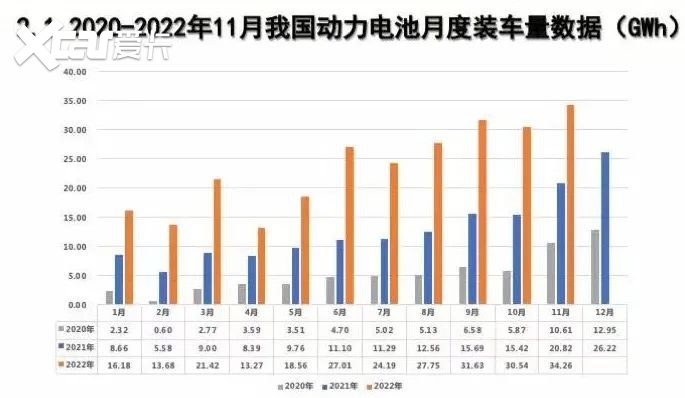

今年1-5月我国动力电池累计装车量达119.2GWh,同比增长了43.5%,单从数据来看,今年我国动力电池可谓是“普天同庆”。然而阿贵哥认为,与同期的产能相比,这样的装车量却难以让各大电池厂商高兴,甚至多了几分忧虑。

有数据显示,随着各地疯狂的投产动力电池,今年1-5月我国的动力电池产量已高达233.5GWh,同比增长了34.7%。即使算了今年1-5月45.9GWh的出口量,动力电池的产能还剩余了68.4GWh,剩余比例近30%。这样的产能过剩,也侧面反映了今年来动力电池为何促销,为何价格持续走低的根源所在,这也是当前动力电池的危之所在。

若论及动力电池企业,宁德时代的危也正在逼近,其“王者”地位也正在隐隐动摇。就拿今年1月来说,宁德时代的装车量为7.17GWh,同比下降11.8%,环比更是大降了约60%。而4月,宁德时代的装车量虽然达到了10.26GWh,可市占率却跌到了近一年的新低40.83%(比第二位比亚迪的装机量7.32GWh的(市占率29.11%)高了约10%),可见“宁王”的份额正在被各大品牌瓜分。

究其原因,除了动力电池品牌的增多外,最核心的是磷酸铁锂电池的强势崛起,今年1-5月磷酸铁锂电池的装车量高达81.2GWh(三元动力电池仅装车量37.9GWh),同比增长了65.9%,占总装车量68.1%,是三元动力电池的2倍多。而宁德时代的磷酸铁锂电池却还在成长中,这多少让“宁王”的地位开始动摇。

当然,危中也有机,随着产能的剩余优胜劣汰的淘汰赛就必然上演,这也将进一步突显巨头的优势,毕竟巨头的优势是其击倒各地刚兴起品牌的核武器。

不知从何时开始,买车变得像是投资期货了。千百年来一手交钱一手交货的老规矩,现在也不好使了。不少车友看到宣传一时心动,激情下单之后却陷入了“购车无现车,变相无补贴”的陷阱,让买新车这

进入12月份后,各品牌相继公布自家的最新销量,可谓“几家欢喜几家愁”。日前,《车壹圈》获取了日系三强销量情况,数据显示:11月份丰田在华销量为16.3万辆,同比增长29.3%,也是

日前,我们通过梅赛德斯—奔驰官方渠道了解到,梅赛德斯-AMG PureSpeed正式发布,作为Mythos series系列的首款量产车型,新车定位将高于迈巴赫,采用了诸多创新设计

10月底,欧盟正式宣布对华电动车加征关税,但到了11月,态度又有所松动。德国大众汽车工人罢工、唐唯实辞任Stellantis CEO、号称“欧洲宁德时代”的北方伏特申请破产....

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

极越07Passion版,27.99万值不值?

长安启源C798官图发布,分享一下我们在官图上找到的深度信息

等了一天,小米SUV终于来了!工信部在昨晚八点多的时候,公布了第六十九批《新能源汽车车型目录》,而小米SUV赫然在列。咱们就说,工信部的小伙伴都要加班的吗(手动狗头)?几乎是同一时

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

在漳州碧湖万达,汽车嘉年华不仅便利广大车迷和消费者到场参与,还为朋友们提供了一个购物与购车的双重选择。

随着国内汽车市场家庭观念的加深,MPV市场不再是别克GL8一家独大,不少新兴的MPV车型开始在市场里站稳脚跟。尤其是来自丰田的赛那和格瑞维亚,在今年10月份双双交出8千台以上的销量

随着智能驾驶技术的迅猛发展,越来越多的消费者开始关注车辆的安全性和驾驶体验,特别是在智能驾驶和主动安全功能方面的提升。在这个背景下,问界新M7系列凭借着全面升级的HUAWEI AD

12月9日消息,上汽乘用车正式任命周钘担任MG品牌事业部总经理一职。原MG品牌事业部总经理陆家俊另有任命。 周钘在汽车行业深耕多年,长期服务于上汽通用五菱,在品牌塑造、产品开发、市场营销、渠道拓展等多个核心岗位得到历练。 加入MG之前,周钘的职位是上汽通用五菱品牌与传播总经理。 ......

长安启源C798官宣外观,聊聊定位和品控,针对家庭用户的又一抢眼选择

日前,我们通过一汽-大众官方渠道了解到,新款大众T-ROC探歌正式上市,新车此次共推3个配置,指导价区间为15.89万-17.87万元,新车顶配车型指导价下降0.12万元,并对部分

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

1、长安启源C798这是对着理想L6来打吗?近日,长安启源发布了全新车型C798的官图,有望于年底正式发布;从设计来看,新车采用了全新的设计风格,前脸是贯穿式灯带和分体式大灯;车身

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间