1978年冬,德国沃尔夫斯堡市,当时的机械工业部部长周子健率团来到德国大众公司总部,这是一次没有预约的突然造访。

当时中国代表团的大部分人,去之前都不知道大众汽车这家公司,他们原本想考察的是奔驰,结果发现满大街跑的车都印着“VW”的标志,四处打听后才知道原来还有一家名为大众的汽车公司,临时改变计划去拜访大众汽车。

此时,美国人还不知道自己已经失去了这一历史性机遇,印象中比较墨守成规的德国人,向中方敞开了大门,而最早和中方提出了“合资经营”的通用汽车,最终被自家董事会否决了可能要开展的合作。

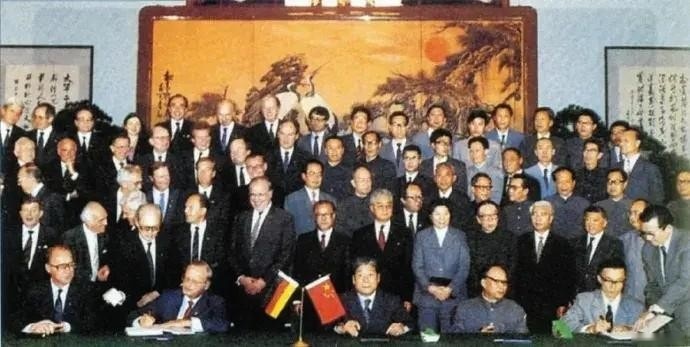

合资的意向有了,但签字画押还得再等,这一等,就是足足6年, 1984年10月10日,在北京人民大会堂隆重举行建立上海大众汽车有限公司合营合同的签字仪式。

中德合资的上汽大众成立,中国现代化汽车产业从此拉开了序幕。

时光荏苒,当年步履蹒跚的中国汽车已经获得了长足的进步,在新能源转型大潮中站稳了世界舞台的C位。

今年是上汽大众成立40周年,上汽大众对中国汽车产业来说,有着里程碑的意义。其中,最引人注目的是,桑塔纳的国产化为中国轿车工业写下了浓墨重彩的一笔,这款经典车型肩负起中国轿车发展的起点,桑塔纳到帕萨塔的过渡,背后折射出的是中国轿车工业从蛮荒逐渐走向繁荣的演变历程。

没错,依托桑塔纳的引进,以及国产化率的快速提升,一个与国际接轨、具备现代化标准的中国汽车工业正在形成。

推动中国汽车发展

在中国自主品牌高歌猛进的今天,合资的意义却被严重忽略了。拉大尺度看,以上汽大众为代表的合资模式,拥有推动中国汽车的三大意义。

第一,合资模式属于中国模式的独特智慧,就当时的环境而言,最大程度地利用了外国资本和技术。

改革开放初期的中国,工业基础还很薄弱,所以用怎样的模式去最大程度的利用外国资本和技术,成为首要难题。事实证明,合资模式完美地完成了这一历史使命。

在合资模式之前,无论国企还是民企,在科研上与世界水平的巨大差距,是中国经济发展的最大瓶颈。

在技术条件的制约下,无论怎么改革,都不可能突破技术积累的巨大瓶颈。

而合资模式下的跨国公司,无论他们到中国有着自己怎样的打算,它们必然要大量雇用中国员工,这相当于中国利用跨国公司的技术资本投入,为国内的科技人员提供“手把手”吸收西方技术的机会。

这就很像当年中国鼓励大学生出国留学一样,尽管很多人抱怨留学政策导致了一定比例的人才外流,但如今活跃在中国经济各个领域中的领军人物中,很多人都有着留学的背景。而利用跨国公司培养人才,更将这一“留学”模式在规模上放大了一个数量级。

在跨国公司工作过的人,当他们换工作时,这些先进的技术和管理理念将大面积地渗透到本土的企业中,没有跨国公司对人才的培养,中国恐怕没有机会让数百万科研人员和企业管理人员受到如此系统和先进的培训。仅此一点,便是中国改革开放引进外资的重要获益。

第二,汽车是工业皇冠上的明珠,成立合资公司是一次难得的获得世界先进汽车技术扩散的机遇。

1980年代,日本丰田参观上海汽车时,曾丢下一句话:“这是我爷爷辈儿生产汽车的方式。”当时,上海汽车厂出品的汽车,是师傅们用榔头敲出来的。没错,当时中国的工业体系基础就是如此薄弱。

上汽大众在成立初期的最重要任务,就是提升国产化率。但中德双方都非常努力,但国产化进度依旧不及预期,本计划7年实现90%国产化,干了两年才只有2%。要知道,中国研发出原子弹也就用了两年,合资企业国产化的速度甚至震动了中央,高层非常震怒:“如果在中国生产的零部件比例不能顺利提高到40%,我们就关掉上海大众!”

两个时代的工业差距,还得靠举国之力才能赶上,首先,上海市委委派了“比大众人更了解情况”的陆吉安,和“既懂得汽车生产,又有管理水平”的王荣均进入上汽大众工作,而德方也专门返聘退休专家来华指导工作。

其次,中央牵头成立了“桑塔纳轿车国产化生产共同体”,涉及全国132个厂,各方也立下“军令状”:要让桑塔纳的国产化比例在1991年达到85%以上,要知道,中国的汽车转向盘生产只有6个指标,而桑塔纳的转向盘却有一百多个测试指标,不以全国之力追赶,恐怕永远都完不成国产化率90%的任务。

第三,上汽大众针对中国的本土化产品改造,启发了日后的中国汽车设计。

零部件国产化还远远不够,关键是要研发出深受中国消费者喜爱的产品。

1995年,桑塔纳2000在上海龙柏饭店首次亮相,这是中国轿车合资企业涉足开发的第一个成果。桑塔纳在完成国产化后快速发展,此后几年,桑塔纳3000、帕萨特领驭相继推出市场,这一系列爆款车型的背后,都是合资企业本土化从技术到产品的落地成果。

其中,最引人注目的是帕萨特领驭的上市,当年的上海汽车报如此写道:“在庞大的用户群体基础上,上海大众针对中国消费者需求,结合国际最新科技和设计理念,对帕萨特进行全新升级,由德国大众集团设计总监团队联手造车Günak先生带领多位中、德设计师共同组成的设计团队联手打造而成的一款全新的中高级轿车,品牌形象和市场定位均有较大提升。”

这款为国内消费者量身打造的车型,充分考虑了中国的市场环境,相比深受欧洲市场欢迎的两厢汽车,丰田皇冠、日产公爵这些标准的三厢汽车更受大众欢迎,后者更气派,无论是一般出行,还是结婚用车,中国人必选三厢车。中国人选轿车偏爱大空间的加长车型,这一特征,比道路条件、油品质量等一系列本土化测试开发都更重要。

所以,帕萨特领驭在长度上达到了4780mm,加长了77cm,,轴距也达到了2803mm,加长了100mm。轴距的加长,使得“彩虹”的弧度更为舒展,外形更为优雅,还使得帕萨特拥有了堪比C级车的后座空间,成为帕萨特独步中国中高级车市的最大利器。

同时,上汽大众的研发团队也充分保证了车辆的操控品质。由于圆弧结构是力学中的理想模型,其刚度、强度和受力分布也均为最佳,车速即使在200km/h以上时也有良好的稳定性和操控性,降低了油耗和风速噪声,保证了乘客的舒适、安全和驾驶乐趣。

如何用先进的技术体系,打造一款适合中国消费市场的爆款产品?上汽大众给后来者打了一个样。

上汽大众40年,一部中国汽车业的奋斗史

上汽大众40年,就是中国汽车业奋斗史的一个典型缩影。

如今,中国自主品牌高歌猛进,但不可否认的是,以上汽大众为代表的合资车企,为中国的汽车工业上培育了第一支有生力量,从配件企业,到产业人才,如果没有这些积累,恐怕多少年后,诸如造车新势力,恐怕连PPT都画不出来。

作为对比,墨西哥生产的大众甲壳虫,前后30年,国产化率只有60%,而上海桑塔纳,只用10年就达到90%。

产业经济学家路风在《走向自主创新》一书中指出,改革开放之初,在没钱只有政策的背景下,市场换技术几乎是唯一的选择,无论是早先的苏联德国,还是日本韩国,在工业化进程中都经历了类似的阶段,这其实是落后的工业国,追赶先进工业国的必然路径。

新华社记者李安定也在《车记》一书中如此评价:“如果没有前面九个馒头垫底,只有第十个馒头,是填不饱肚子的。”

从这个意义上讲,上汽大众为中国打造的产业链体系,可谓是中国汽车业扎扎实实的第一个馒头,是中国新能源汽车行业弯道超车的第一个馒头。

不知从何时开始,买车变得像是投资期货了。千百年来一手交钱一手交货的老规矩,现在也不好使了。不少车友看到宣传一时心动,激情下单之后却陷入了“购车无现车,变相无补贴”的陷阱,让买新车这

进入12月份后,各品牌相继公布自家的最新销量,可谓“几家欢喜几家愁”。日前,《车壹圈》获取了日系三强销量情况,数据显示:11月份丰田在华销量为16.3万辆,同比增长29.3%,也是

日前,我们通过梅赛德斯—奔驰官方渠道了解到,梅赛德斯-AMG PureSpeed正式发布,作为Mythos series系列的首款量产车型,新车定位将高于迈巴赫,采用了诸多创新设计

10月底,欧盟正式宣布对华电动车加征关税,但到了11月,态度又有所松动。德国大众汽车工人罢工、唐唯实辞任Stellantis CEO、号称“欧洲宁德时代”的北方伏特申请破产....

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

极越07Passion版,27.99万值不值?

长安启源C798官图发布,分享一下我们在官图上找到的深度信息

等了一天,小米SUV终于来了!工信部在昨晚八点多的时候,公布了第六十九批《新能源汽车车型目录》,而小米SUV赫然在列。咱们就说,工信部的小伙伴都要加班的吗(手动狗头)?几乎是同一时

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

在漳州碧湖万达,汽车嘉年华不仅便利广大车迷和消费者到场参与,还为朋友们提供了一个购物与购车的双重选择。

随着国内汽车市场家庭观念的加深,MPV市场不再是别克GL8一家独大,不少新兴的MPV车型开始在市场里站稳脚跟。尤其是来自丰田的赛那和格瑞维亚,在今年10月份双双交出8千台以上的销量

随着智能驾驶技术的迅猛发展,越来越多的消费者开始关注车辆的安全性和驾驶体验,特别是在智能驾驶和主动安全功能方面的提升。在这个背景下,问界新M7系列凭借着全面升级的HUAWEI AD

12月9日消息,上汽乘用车正式任命周钘担任MG品牌事业部总经理一职。原MG品牌事业部总经理陆家俊另有任命。 周钘在汽车行业深耕多年,长期服务于上汽通用五菱,在品牌塑造、产品开发、市场营销、渠道拓展等多个核心岗位得到历练。 加入MG之前,周钘的职位是上汽通用五菱品牌与传播总经理。 ......

长安启源C798官宣外观,聊聊定位和品控,针对家庭用户的又一抢眼选择

日前,我们通过一汽-大众官方渠道了解到,新款大众T-ROC探歌正式上市,新车此次共推3个配置,指导价区间为15.89万-17.87万元,新车顶配车型指导价下降0.12万元,并对部分

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

1、长安启源C798这是对着理想L6来打吗?近日,长安启源发布了全新车型C798的官图,有望于年底正式发布;从设计来看,新车采用了全新的设计风格,前脸是贯穿式灯带和分体式大灯;车身

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间