引言

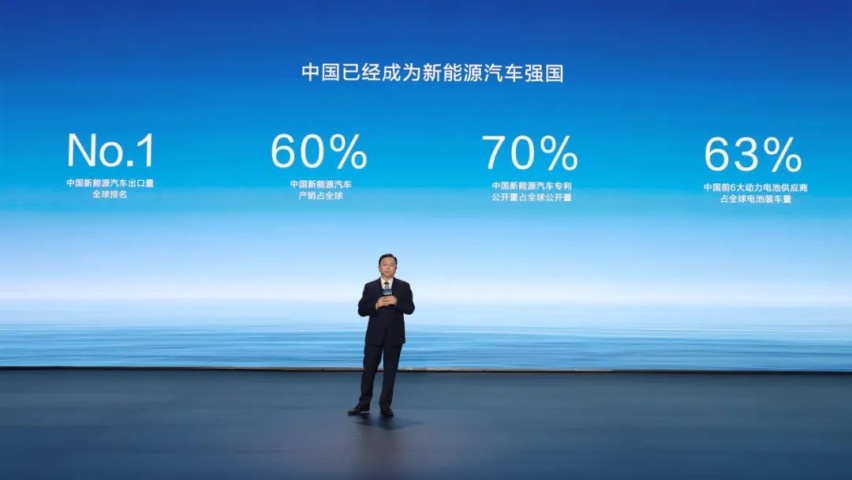

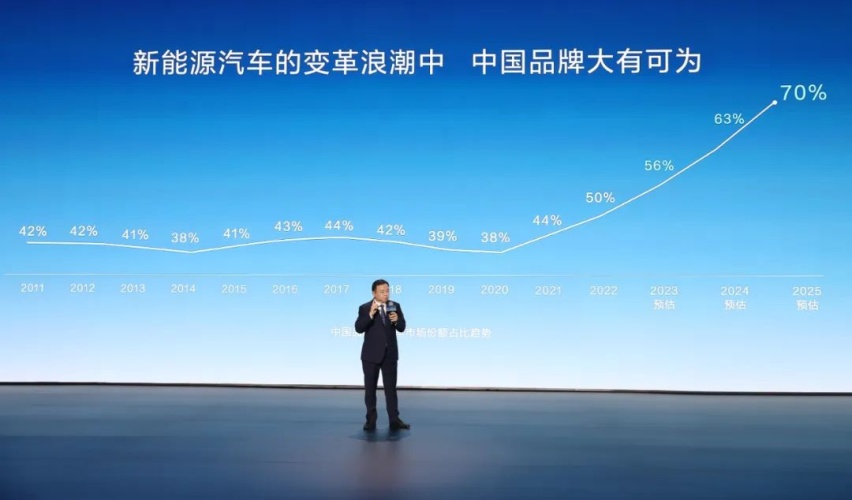

这是比亚迪造车的故事,也是中国品牌造车的缩影,这充分证明了比亚迪可以,证明了新能源可以,证明了中国汽车可以。中国品牌正凭借着新能源车,走向世界舞台。

2021年5月19日,比亚迪第100万辆新能源车下线,从0到100万,比亚迪花了13年。

随后,比亚迪只花了1年时间,就达到了200万辆。

这样的速度让所有人都无法适应,甚至包括他们自己。

根据相关报道,2022 年3月前后,当比亚迪新能源车产量即将达到200万辆,问鼎行业第一时,连自己人都显得无所适从,“这样的速度有些超出内部预期”,“我们还没有做好准备”。

比亚迪的高速增长,出乎所有人的意料。

然而,短短1年后,比亚迪的产量就从200万辆一下子跃迁到500万辆。

8月9日,比亚迪下线了第500万辆新能源汽车。在发布会现场,当王传福回忆起比亚迪艰难20年造车史时,他一度哽咽,早投入,敢投入,咬牙投入,比亚迪终于熬过了不被人理解的至暗时刻。

即便已有如此庞大的规模,已占据如此大的市场份额,比亚迪今天的增幅依然远超全行业。

整个2023 年上半年,整个中国新能源汽车零售销量是 308 万辆,同比增长 37%,其中 115 万辆是比亚迪卖出的,其销量增速高达 82%。它不仅取代大众成为中国乘用车市场的销售冠军,更是早在 2022 年2季度击败了自己最大的竞争对手特斯拉。

为什么王传福在2008年就看到了未来?

如今,分析比亚迪为何成功的著作很多,大家通常会归于以下三点:

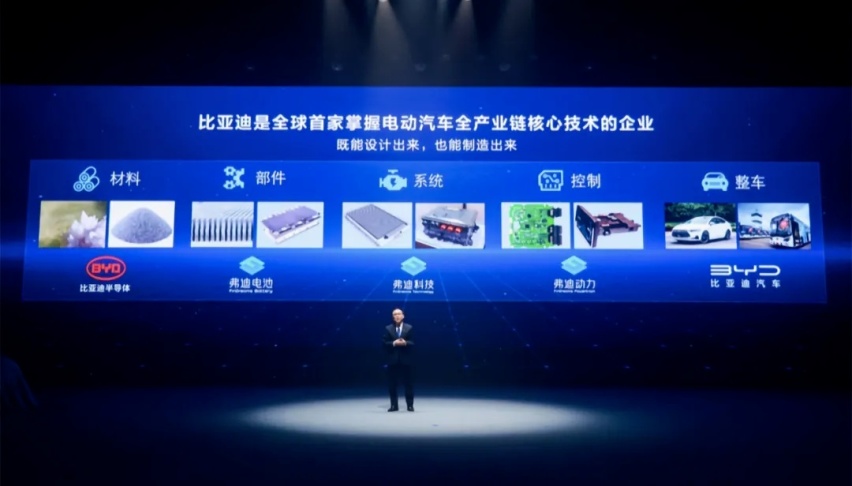

第一,比亚迪掌控全产业链的垂直整合模式。

第二,拥有强悍的技术研发能力。

第三,以“光伏+储能+电动车”为核心的正确的产业布局能力。

其实,如果只是这样的总结,参考意义有限。这就好比我们问:“班里考第一的同学为什么学习好?”答:“因为他聪明且努力。”

比如强悍的技术研发能力,这样的解释,看上去很有道理,但其实聊胜于无,试问哪家车企会说技术研发不重要?会不把“技术为王”挂在嘴边?

又比如,如今被业内奉为圭臬的“垂直整合”模式,其实长期以来,反而和业界的认知是冲突的。

又比如,所谓正确的战略布局,更是一句没有信息增量的废话,试问哪家公司会因为走错了路而成功?

所以,纵观比亚迪企业史,我们应该问的是:

为什么王传福能在2008年就确信“光伏+储能+电动车”代表着未来?

他又为何要选择垂直整合模式,又是如何充分发挥其优势的?

比亚迪为何能把技术研发做得如此优秀?

当我们把时间拨回20年前,当时王传福刚刚收购秦川汽车,拿到了比亚迪的造车资格证,宣布进军汽车产业时,所有人,甚至包括比亚迪内部员工都认为,王传福疯了。

当时王传福的电话甚至都被基金经理们打爆了:“如果比亚迪坚持造车,我们就要把你的股票全部抛完,抛到你受不了为止。”

要知道,站在基金经理的视角看,当时的汽车市场几乎全部被合资车企垄断,国内自主品牌几乎没有任何机会,所以他们完全有理由怀疑,王传福是不是在搞什么噱头。

但是王传福的视野完全不一样。当然并不是说王传福有什么超出常人的惊人预测力,真正的秘密在于,王传福经常看“新闻联播”。

2001年9月,中国科技部在“十五”期间的国家“863” 计划中,特别设立了电动汽车重大专项,并组织召开了可行性研究论证会,当时就确认了三纵三横的研发布局。

详细来说,三纵是指,燃料电池汽车、混合动力汽车和纯电动汽车。三横是指,多能源动力总成系统、驱动电机和动力电池。

可见,如今我们耳熟能详的所有技术路径,早在2001年科技部就已经规划完毕。2003年2月,“863”计划电动汽车首席科学家万钢发表了《中国电动汽车的现状与发展》一文。在这篇充满学术气息的文章中,万钢认为,为了维护国家能源安全,保障社会发展的迫切需要,一定要大力发展新能源汽车产业。

这其实就预示着,国家已经下定了决心,必须要搞新能源汽车产业。

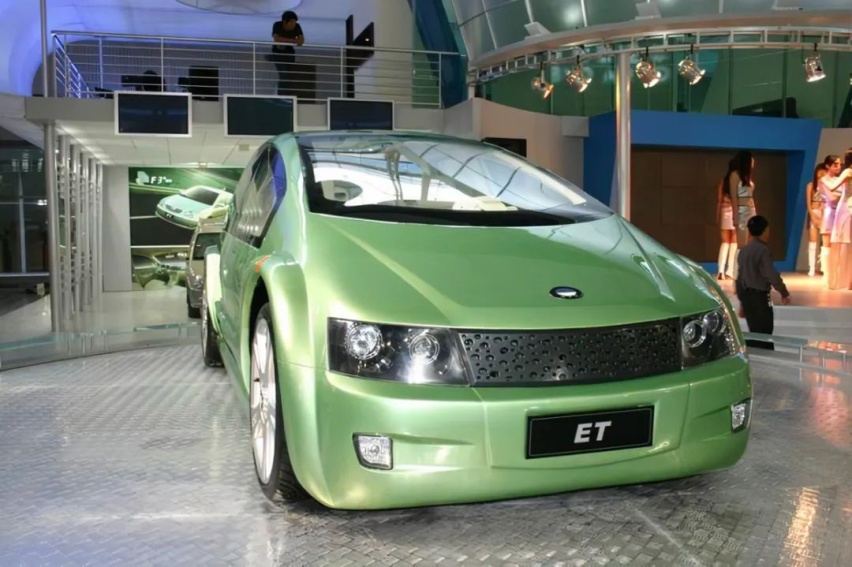

就在万钢文章发表的第2年,2004年6月10日,北京车展,比亚迪展出了一款ET概念车。在展台上,这款概念车被这样介绍:“它四个轮子由四个电机独立驱动,配备了非常先进的动力锂电池,加速度非常好,因为它有四套独立的驱动系统,四个轮子可以分别正向反向运动,就是说,它是可以原地转圈的。”

而比亚迪的真正意义上的第一辆量产车F3,10个月之后的2005年4月,才正式下线,你没看错。王传福从来就不是冲着燃油车来的,他从一开始就是为了做电车,在他眼里,电动车就一定是未来。而这个笃定感的很大来源,就是国家的大政方针,换句话说,他坚信国家的产业政策。

拓宽视野我们能看到,一个大国的命运,往往和能源体系有关。

而能源体系拆解来看,无非就是三个基本要素:生产——传输——消费。

比如美国的石油体系,在生产端,有洛克菲勒的标准石油公司;

在传输端,洛克菲勒开创新地建立了庞大的输油管道替代了铁路运输,大幅降低运输成本;

在消费端,亨利·福特开创了流水线的生产方式,搞出了廉价的T型车,把洛克菲勒的石油消化的干干净净。

而中国的能源体系革命对应着一个全新的“生产——传输——消费”循环体系,那就是光伏——特高压——新能源车。

而王传福的比亚迪在国家的布局中,根据自己的禀赋,找到了适合自己的位置,那就是动力电池和新能源车。

王传福,最狂热的技术专家

要知道,在开始造车之前,比亚迪就已经在全球市场上打垮了诸多日本企业,抢占了全球镍镉电池市场的40%,成为了全球电池巨头。国家战略一经颁布,王传福立刻ALL IN新能源车,开始投入大量资金和人力。

与之形成鲜明对比的是,市场巨头,尤其是传统燃油车巨头的首鼠两端。当石油价格暴涨时,他们就表示一定要搞新能源车,当石油价格下跌时,他们对新能源车就闪烁其词,然后扭过头去,继续搞自己擅长的内燃机技术。

可想而知,以当时国内的产业环境,许多人认为比亚迪大规模投入新能源车,完全就是因为看了一纸政府文件,就敢赌命。

换句话说,相信国家战略就一定成功吗?

对此,2016年,王传福在接受新华社采访时说了一句意味深长的话:“一些不懂技术的企业家以为我们在豪赌,一些不懂市场又不懂技术的投资家也认为我们在豪赌,其实我胆子很小,我根本不会去豪赌。”

也就是说,王传福不仅懂国家政策,更懂技术,其实话应该反过来讲,正因为王传福自己懂技术,所以他才能看懂国家政策。

和技术狂人马斯克一样,王传福本人是个技术狂,在公司几乎只穿工程师的制服。在开始造车之前,原比亚迪汽车销售公司总经理夏治冰,陪着王传福买下了市场上所有能见到的汽车类技术书籍,王传福日夜研究。

2003年末,王传福约现在的汽车总工程师廉玉波,在上海金茂大厦畅谈了好几个通宵。

廉玉波问:“你懂汽车吗?”王传福答:“我很喜欢汽车,看了上百本书。”

要知道,比亚迪最早造电池的时候,王传福就是公司最懂电池技术的人,当比亚迪开始造车后,他也成为公司最懂汽车技术的人之一。当时,王传福唯一奢侈的嗜好,就是自己的奔驰和雷克萨斯,当然他体验的不是驾驶乐趣,而是动不动就把它们拆了。

王传福不仅自己懂技术,更重视技术人员,并为他们搭建了友好的企业文化,优厚的薪酬和清晰的职业生涯规划。

比如,在比亚迪上海松江的汽车工程院,有数千名比亚迪汽车工程师,王传福每年都让这些年轻的工程师们拆车,积累经验,还要求他们拆完之后写出详细的报告。

刚开始,许多青涩的年轻人,生怕破坏了公司资产,不敢轻易拆车,特别是名贵的豪车。王传福知道了,当着众人的面,立刻把自己的奔驰车划破。然后说:“现在,你们可以去拆我的车了。”

又比如,比亚迪中央研究院号称高管中的黄浦军校,内部很多以简单的晋升路径进行业务扩张,几乎所有事业部和工厂的最高领导均是技术研发出身。

2007年,王传福在中国企业家杂志的专访中说到:

“任正非应该知道我这种感觉。企业家对于技术人员要有耐心,不能我今天投入以后,6个月就要收到利润,这是做不到,技术还要通过一个产品来表现,你要给他一定的时间和耐心,同时对技术人员要理解。”

“因为技术人员有很多缺点,不会拍马屁,经常给你挑毛病,不会受压,你给他高压,他说我在哪儿找不到饭碗,为什么一定要在你这儿做?技术人员跟一般的工人不一样,工人你给他收入高,天天给你干。技术人员要是认同你这个人和理念,钱再少也会跟着你干。”

正因为真正懂技术,王传福才会坚定不移地ALL IN。比亚迪的战略抉择才不会左右摇摆,受内部,甚至受舆论的影响。

有了垂直整合模式,才有比亚迪的技术爆发

接着,我们来看看当时比亚迪面对的产业局面。

如今,中国的三电技术一骑绝尘。但当时的三电模块,放眼全球,日韩占据绝对优势,连欧美都望尘莫及,中国就更不行了。同样,在芯片,车架和底盘这些环节中,难以逾越的对象,就变成了欧洲,变成了美国。

2011年,一篇名为《比亚迪电动车大败局:连环误判,王传福的经典错误?》的文章中,提到了当年的艰难情况。

“王传福低估了某些行业核心技术的突破难度,以电池为例,国内尚无对单体电池的评估系统,更毋庸再提数百个串联电池组。”

“目前国内动力电池的质量远未到达量产的水平。与日韩的差距并非一点点,现有产业环境远不乐观。”

凡此种种,不胜枚举,甚至有媒体称,比亚迪是巴菲特最大的错误,最失败的一次赌注。

不光外界媒体不看好,甚至连比亚迪内部的专家也不看好,他们甚至是感到一丝恐惧。

原比亚迪汽车销售公司总经理夏治冰说:“风险真的很大。当时我们在电池领域已经可以单挑任何一家日本企业,与诺基亚、摩托罗拉这些世界级的企业平起平坐做生意了,这就已经很满足了。但进入汽车这样一个全新的行业,前面又有欧美日韩那么多优秀的对手,心里有一种莫名地恐惧。直到收购川的最后一刻,我都在劝他放弃。”

从上述报道和采访中,我们不难发现,国内产业界在电动车产业刚刚起步时,面对发达国家的极高壁垒,也是极度悲观的。

但王传福却在接受《中国企业家》采访时说:“这种恐惧正是对手给后来者营造的一种产业恐吓,他们不断地告诉你:做不成的,投入很大的,研发很难的,直到你放弃。但汽车说穿了不过就是一堆钢铁。”

王传福能有如此大的底气,除了真的懂技术之外,另一个来源就是“垂直整合模式”。

比亚迪集团首席科学家廉玉波,在云辇发布会上说:“如果不垂直,你像我们今天发布的云辇,你是搁减震器里面,还是搁过去悬架的结构,还是搁空气弹簧,你都没办法,你要是买这些供应商,谁都不愿意给你重新设计重新开发,你的创新就没办法落地。”

所谓垂直整合就是把产业链的上下游全部都掌握在自己手里,能够大幅降低成本。比亚迪生产电池时,就靠垂直整合干掉了所有日系选手。

比亚迪汽车电子事业部总工程师罗如忠曾分享过一个故事,他们早年向博世采购刹车系统,对方报价2000元/套,比亚迪觉得太贵,决定自己搞,成功之后,比亚迪拿着自家产品再去找博世,对方立刻报价到800元/套。

这段经历让他得出一个结论:全球化采购战略实际上是国外对中国汽车企业使用的洗脑术。

他说“国外总在宣称全球采购能够降低成本,实际上,国外零部件厂商采取的策略是,你没有,我就高价卖给你,你有了,我就低价不让你生存,从而牢牢掌握产业链。”

从此,比亚迪就在垂直整合的道路上一路狂奔,除了轮胎玻璃等部分零件是别家的,其它的都是自产自销,连造零件的机器都是自研的。

根据统计,在引进100多项世界领先的整车制造和检测设备之外,比亚迪自己生产了360项汽车冲压设备、825项汽车焊接设备、656项汽车涂装设备、412项汽车总装设备。

靠着垂直整合带来的极低成本,比亚迪F3的销量暴涨,2010年销量100万辆,在此期间,比亚迪收到了股神巴菲特的巨额投资,一举成为明星车企。

没错,比亚迪的技术爆发就是源于垂直整合模式,如今人们对垂直整合模式赞不绝口,但早先垂直整合模式却遭到了资本市场和供应商的诟病,外界的批评也是不绝于耳。

原因也很简单,要把产业链的上下游全部都掌握在自己手里,优势很明显,但也会暴露出这种模式的问题:组织一旦庞大,必然会带来重资产、抗风险能力弱、组织平庸化和严重的腐败。

《环球企业家》杂志曾在《比亚迪电动车大败局》一文中写道:“比亚迪汽车零部件由于常年内部自产自销,没有市场机制约束,质量和腐败问题也开始频发,为了寻求内部过关,(比亚迪)零部件厂长多会请品质处和工程院同事们以团建的名义参加各种饭局、KTV等。”

2011年,在中国车市增速最猛时,比亚迪汽车销量不增反降,之后又由于光伏、磷酸铁锂电池等新业务的拖累,净利润更是从2009年的40.8亿元暴跌至2012年2.1亿元。

此时,王传福开始收缩销售网络,削减资本开支,在内部发起“质量整风运动”,最关键的是改革垂直一体化模式。总结而言,王传福的改革分三步走:

引入鲶鱼:在非关键环节,直接引入外部供应链资源,该采购的采购,该关门的关门。

瘦身放权:如此改革,内部阻力非常大,王传福杀伐果断,大胆推进,他直接规定了一些车型的外部配套率,比如纯电动车要求50%以上,价格合适的话可以提升到75%。

分拆独立:大面积切换外部供应商之后,比亚迪的事业部编制不断缩减。

2017年11月,在成立23周年的活动上,王传福当场宣布将比亚迪庞杂的事业部划分为:乘用车、商用车、云轨、电子和电池五大事业群,推动决策权下放和零部件外供。

所有的目的就是为了打破大锅饭,王传福曾在内部会议上说:

“各事业部吃大锅饭,只和自己比,不和同行比,就会失去竞争力,只赚比亚迪的钱,那不叫本事,拆出去赚市场的钱才叫本事,才意味着产品有竞争力。”

改革完成后,从此比亚迪才真正走在了爆发的临界点。

2020年,比亚迪弗迪电池推出了全新的“刀片电池”,2021年,比亚迪弗迪动力推出了改变市场格局的超级混动DM—i系统。

以此为时间节点,比亚迪也全面改变了生产经营模式,一举改变丰田的精益生产模式,迅速转型,天下武功唯快不破,在强悍的垂直整合模式的辅助下,让比亚迪拥有其它车企不具备的能力,采用车海战术,三电系统三大件的不变,不停地换车壳,不断试错,尝试不同的细分市场,最终成功引爆了中国新能源市场。

也就有了本文开头所叙述的指数级增长:2021年,第100万辆新能源车下线,2022年,第200万辆新能源车下线,如今,2023年8月9日,直接跃迁到500万辆。

比亚迪的飞轮效应

亚马逊的创始人贝索斯,对亚马逊的成功有过一个系统性的总结叫“飞轮效应”。

也就是说,亚马逊的成功是一个环环相扣的逻辑——会员服务留住买家,云、物流这些基础设施留住商家。商家多了,能进一步留住买家。买家买得越多,商家就越离不开。反过来,再让基础服务变得更有竞争力。这三个齿轮是彼此咬合,震荡放大。

亚马逊的“飞轮效应”非常有名,很多人在学,但为什么至今没有第二个亚马逊?因为“飞轮”推一天是没用的。推一周、一个月、一年也是远远不够的。亚马逊自己推了25年。

我们借用这个概念,发现和亚马逊相似,比亚迪也有自己的飞轮,王传福为此整整推了15年。

首先,王传福对于国家政策和技术本质的深刻理解,带来了坚定的战略预判与信心。

其次,王传福对技术文化的重视,给比亚迪注入了工程师灵魂。

最后,改革后的垂直整合模式把强悍的技术能力,转化为产业优势。

三者环环相扣,缺一不可。

而这一切都离不开比亚迪的掌门人王传福,这个曾被巴菲特和芒格称为 “爱迪生跟韦尔奇的结合体”的男人,这个对新能源汽车行业有着终局思考的“狂人”,将注定在中国走向自主创新的道路上,留下浓墨重彩的一笔。

不知从何时开始,买车变得像是投资期货了。千百年来一手交钱一手交货的老规矩,现在也不好使了。不少车友看到宣传一时心动,激情下单之后却陷入了“购车无现车,变相无补贴”的陷阱,让买新车这

进入12月份后,各品牌相继公布自家的最新销量,可谓“几家欢喜几家愁”。日前,《车壹圈》获取了日系三强销量情况,数据显示:11月份丰田在华销量为16.3万辆,同比增长29.3%,也是

日前,我们通过梅赛德斯—奔驰官方渠道了解到,梅赛德斯-AMG PureSpeed正式发布,作为Mythos series系列的首款量产车型,新车定位将高于迈巴赫,采用了诸多创新设计

10月底,欧盟正式宣布对华电动车加征关税,但到了11月,态度又有所松动。德国大众汽车工人罢工、唐唯实辞任Stellantis CEO、号称“欧洲宁德时代”的北方伏特申请破产....

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

极越07Passion版,27.99万值不值?

长安启源C798官图发布,分享一下我们在官图上找到的深度信息

等了一天,小米SUV终于来了!工信部在昨晚八点多的时候,公布了第六十九批《新能源汽车车型目录》,而小米SUV赫然在列。咱们就说,工信部的小伙伴都要加班的吗(手动狗头)?几乎是同一时

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

在漳州碧湖万达,汽车嘉年华不仅便利广大车迷和消费者到场参与,还为朋友们提供了一个购物与购车的双重选择。

随着国内汽车市场家庭观念的加深,MPV市场不再是别克GL8一家独大,不少新兴的MPV车型开始在市场里站稳脚跟。尤其是来自丰田的赛那和格瑞维亚,在今年10月份双双交出8千台以上的销量

随着智能驾驶技术的迅猛发展,越来越多的消费者开始关注车辆的安全性和驾驶体验,特别是在智能驾驶和主动安全功能方面的提升。在这个背景下,问界新M7系列凭借着全面升级的HUAWEI AD

12月9日消息,上汽乘用车正式任命周钘担任MG品牌事业部总经理一职。原MG品牌事业部总经理陆家俊另有任命。 周钘在汽车行业深耕多年,长期服务于上汽通用五菱,在品牌塑造、产品开发、市场营销、渠道拓展等多个核心岗位得到历练。 加入MG之前,周钘的职位是上汽通用五菱品牌与传播总经理。 ......

长安启源C798官宣外观,聊聊定位和品控,针对家庭用户的又一抢眼选择

日前,我们通过一汽-大众官方渠道了解到,新款大众T-ROC探歌正式上市,新车此次共推3个配置,指导价区间为15.89万-17.87万元,新车顶配车型指导价下降0.12万元,并对部分

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

1、长安启源C798这是对着理想L6来打吗?近日,长安启源发布了全新车型C798的官图,有望于年底正式发布;从设计来看,新车采用了全新的设计风格,前脸是贯穿式灯带和分体式大灯;车身

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间