这场牵动全球关注、充满反转与波折的”硅谷政变”终于落下帷幕。

11 月 17 日,OpenAI在推特上官宣解雇消息,引发了全球性的轩然大波。此后的几天中,一场权力的拉锯战上演,在多轮反转后,北京时间11月22日下午,OpenAI官方账号宣布了Altman以CEO的身份回归,董事会大换血。

短短5天时间,Open AI有惊无险地度过了人事变动的风波。就和乔布斯在发布了重大产品更新,随后就被赶出了公司一样,Altman 的出走又重返的过程,是十足戏剧性的,并且仍然保留着悬而未决的细节。

所有围观群众,包括曾经的 OpenAI 成员马斯克,也只能从社交媒体上推测这一出宫斗戏的最新进展和背后原因,包括代发语焉不详的举报信,偶尔透露 OpenAI 最新的科技进展等等原因。

Altman 的回归,仿佛是AI 发展史上一次格拉斯-斯蒂格尔法案的取缔,商业银行和投资银行再无区别,所有的数据都能为人工智能所用。到底是工具能为人类创造出更多的价值,还是人类最终为工具所用,这一切得等到科技发展的黑匣子真正的揭开。

微软:差一点成为最大赢家

在外界看来,Sam Altman被驱逐的过程实在简单粗暴。

11 月 16 日,Altman 出席加州APEC,言辞间透露着对OpenAI技术发展的信心,谁能想到下午就收到了 Ilya Sutskever 的谷歌会议邀请。Altman 第二天在拉斯维加斯时参加一级方程式赛车派对,点开会议邀请链接之后,言简意赅地被通知,作为OpenAI CEO的Altman,被炒了。

OpenAI的董事会共6人。董事会合伙人三人,Altman,Greg Brockman 和 Ilya Sutskever,也就是站在明处的人。

三名外部独立董事为:Adam D'Angelo,美版知乎Quora的CEO,在公司内部搞类似“道德版”ChatGPT的大模型,Poe;Tasha McCauley,一个女性创业者,前GeoSim CEO,好莱坞明星囧瑟夫的老婆;Helen Toner,乔治敦大学一个研究中心的主管。

独立董事会作为站在暗处的人,实际上拥有更大的权力。

Sutskever先说服了他们,凑够了四票。然后在Sam Altman和Greg Brockman两人不在场的情况下,开了一次董事会:简短地通知Sam,他已经被炒了。然后结束会议。11月17日,Open AI官方对外发布了罢免Sam Altman的消息。

轩然大波由此引发。11月19日,马斯克在社交平台中写道, “公众应该知道,董事会为何如此坚决地做出决定。”他认为,这关系到AI的安全,将会影响到整个地球。

2013年左右,在一场小型晚宴上,马斯克结识了奥特曼,决定联合创办一家非营利性人工智能实验研究室,即“Open AI”。他们希望Open AI保持一个独立、开源的状态,以对抗谷歌的主导地位。2018年,马斯克提出,将Open AI并入特斯拉,遭到阿尔特曼的拒绝。双方关系破裂,马斯克离开。

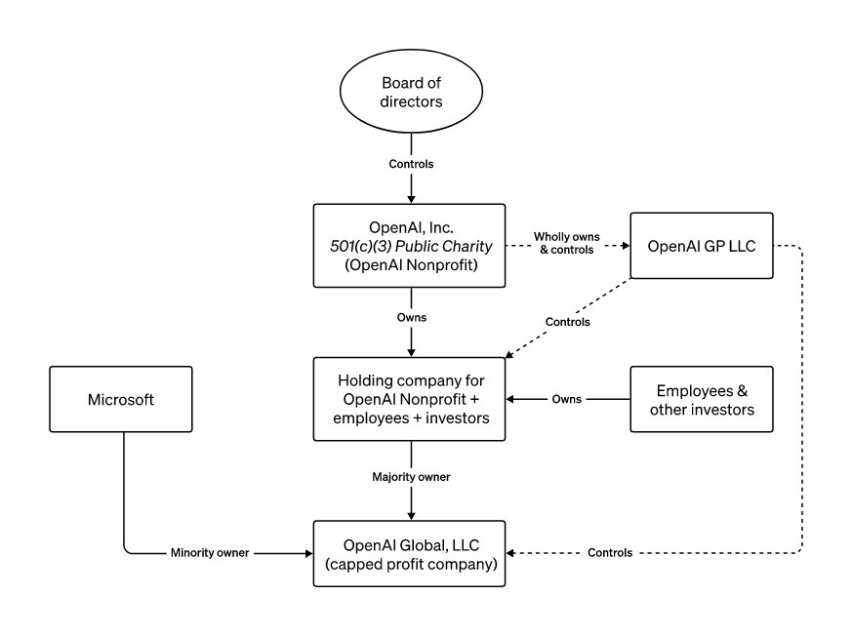

2019年,阿尔特曼为了Open AI的持续发展,在原有的非营利架构上设立了一个营利实体。微软为此累计投资了130亿美元。

出走的马斯克对此耿耿于怀,“我捐赠了约 1 亿美元的非营利组织是如何变成 300 亿美元市值的营利组织的?”

他多次表达自己的不满,认为“微软控制了Open AI”,而微软CEO纳德拉予以否认,“我们在该公司拥有非控股权益,并和其有很好的商业合作关系。”

就在马斯克发布评论的当天,奥特曼以访客的身份回到了Open AI的总部,他在社交平台晒出访客胸牌,配文写道,“我第一次也是最后一次戴这种东西”。

奥特曼并不放弃,他仍在积极寻求回归OpenAI,并试图撤换董事会现任成员。

行动起来的并不只有奥特曼。谷歌、微软以及AI初创公司Cohere和Adept等纷纷行动起来,趁机接收Open AI的员工。11 月 20 日深夜,微软 CEO Satya Nadella 宣布Altman和Brockman 将加入微软的消息。

但是,在所有人都以为 Nadella 是微软最成功的 HR,成功将 OpenAI 的前智囊团队 Altman 和 Gregman 全部拿下的时候,事情发生了变化。在媒体的风声中,站在 Altman 一边的高层和原董事会开了时长十个小时的会议,Altman 似乎总是接近重返掌权身份,随后就回到了游离状态,唯一在收束的故事线是,曾经的“叛变者”,Sutskever 的让步。

11 月 19 日,在 OpenAI 大部分员工开始合作起草威胁离职职信,落款签名一共有 747 个,全体员工不过 800,也就是说,全公司只剩几十名原董事会的拥趸了。

事实上,集体釜底抽薪的原因事关真金白银。早在10 月下旬,Thrive Capital 就传出消息,将OpenAI估值为800亿美元,这笔交易将允许所有员工股份上市。假如 Altman 真的如董事会所愿离开公司,那么市场必然会发生变动,OpenAI 大部分员工股票兑现将会化为乌有。

而最令人惊异的是,这签名里赫然出现了 Sutskever 的名字,这个最开始被视作将 Altman 赶出公司的始作俑者的人,如今也在推特上和大部分 OpenAI 的员工站在了一起。Altman 还转发了这条推文,看起来已经冰释前嫌。

11月22日下午,OpenAI官方账号宣布了 Altman回归,董事会人员重组,由原来的6人降为了三个人,前Open AI董事会成员仅剩下Adam D'Angelo,经过这场风波,OpenAI 原董事会六名成员中倾向于公益和伦理道德的三位董事全部走人,其中包括原独立董事 Helen Toner。她在社交媒体上转发上述消息并失望地表示:“现在,我们都可以睡觉了。”

微软差一点就收获了胜利的果实。Nadella 宣布 Altman 加入微软的时间节点,处在这个技术加速主义者和高层完全谈崩之后,也就是说,很有可能智囊团队回归母公司的行动,成为 Altman “逼宫”的最后的筹码。同时,让 Altman 离开原有的团队,在微软重新建立一个从零开始的大模型,即使是技术天才,也不面对着成山的语料库和已经错过的时间节点望洋兴叹。所以,假如此时并没有完备计划的微软,对 Altman 团队来说,并非上策。

马斯克对 OpenAI 人员齐备的回归也做出了评论。他认为,OpenAI 和微软最好的关系,仍然是游离,而不是归属的关系。Altman 没有最终回归到最大股东微软,让 OpenAI 的独立董事依然保留一定的自主权,反而是也许反而是一种对 OpenAI 更正确的选择。

“这个结局说明奥尔特曼大胜。新董事会成员除了萨默斯之外都是硅谷大公司出身。”对于这样的结果,德恒律师事务所硅谷办公室主任朱可亮评论道,未来OpenAI的董事会预计还将扩容,而奥尔特曼本人及外部投资人包括微软,可能需要花费很大精力来加强公司治理,避免类似冲动事件再发生。

AI 的决定时刻

硅谷发展的历史中,这样相似的剧情总是反复上演。1985年,苹果公司出现首次亏损,乔布斯想要将时任总裁斯卡利赶出公司,然而,斯卡利抢先一步,将乔布斯扫地出门。

11年后,1996年,乔布斯重新回归苹果。而从目前的结果来看,Altman仅用了5天时间,就完成了“从流亡到国王”的回归。

而与斯卡利相比,Sutskever更富有理想主义色彩。

在Open AI,科班出身的苏茨克维是 OpenAI 内部的首席科学家。出生在苏联时期的俄罗斯,在以色列成长到大学时期,前往加拿大的多伦多大学学习电脑科学。而他的导师,正是“深度学习之父”Geoffrey Hinton。

Geoffrey Hinton发表的论文《学习通过反向传播误差的表示方法》成为了机器学习的奠基之作。Hinton教授和自己的两个博士生而在2012年9月30日一举拿下ImageNet大赛的冠军,随后成立了DNN Research这家公司,在竞拍过程中被谷歌收购,Hinton 也一直在谷歌做首席技术官做到了 23 年 5 月,随后,因为警惕人工智能的超预期发展,加入了控制人工智能的 NGO,即有效利他主义组织(Effective Altruism)。

因此,从导师的职业生涯路径也可以判断,Sutskever并不是一个对技术发展绝对乐观的人,正是内心对 GPT 商业价值实现过快的疑虑逐渐增长,导致了这个裁掉两个创始人的突发决策。一个理想主义者,是会相信壮士断腕的能量的。

能让身为创始人的Altman还能“身似浮萍”的,除了 Sutsckever,还有一些一直怀有异议的董事会成员。

来自澳洲的原董事会成员Helen Toner年仅 30 岁,拿到墨尔本大学的全球安全文科学位之后,担任乔治城安全与新兴技术中心 (CSET) 的战略总监。OpenAI任命她为独立董事,意图是雇佣一个安全顾问。

然而, Toner 似乎直接和OpenAI撕下了“面子”,10 月下旬,Toner 在一篇论文中,直指 ChatGPT 商业化进程过快的问题,Torner还夸赞了对标 ChatGPT 的直接竞品 Claude,指出其伦理层面的优越性。这可谓是戳到了一直以来热衷推动产品商业化的最大始作俑者的心窝,与 Altman 之间矛盾的爆发也就是可以预期的了。

Altman 是一个杰出的资源整合者。出身自 Y combinator,做过硅谷最知名的“小而美”科技公司的孵化器,在职业生涯的早期就积累了大量人脉,可以说后来开创 OpenAI 只是人力积累到一定程度的水到渠成的组织形态。Brockman 出身于 Stripe,这个美国支付宝企业孕育自 YC,这也是两人在 OpenAI 强绑定的原因。

可以说,Sutskever 才是一个真正科班出身的人工智能理想主义者。而 Altman 更像一个周游列国、忙前忙后的创业人士,是 ChatGPT 的产品经理,负责PR和提供资源,信念感仅限于让 OpenAI活下去,并且找到更多应用场景。

2022年,Open AI发布chat GPT,掀起了人工智能的浪潮。Open AI也成为全球炙手可热的独角兽。在接下来的发展中,Open AI更是将人工智能一路带到了无人企及的高度。但这也引发了Sutskever的担忧:生成式的 AI 本质上是一个门槛极高的黑匣子,以前的程序由创造代码的“父母”就能了解其前世今生,而如今的生成路径,让 AI 能够摆脱第一行代码的监控,如入无人之境。世界上能理解,与之交谈,控制 GPT 的人随着其自身突飞猛进的发展,越来越少。

Sutskever是少数几个一路看着大模型高速成长的“监护人”之一,从扮演推动加速的一员,到犹豫,再到壮士断腕,和 GPT 惊人的迭代能力密不可分。

Altman 和Sutskever的决裂,并不是单纯的双核模式在分红时出现了利益不均的问题,恰好,是有人察觉到这红利违背了初衷,因此果断叫停的理想主义者,而理想主义者和实干家的合流,也并不象征着任何一种主义的失败。

Sutskever其实早有战略部署,他在OpenAI 内部负责一个持续壮大的团队,超级对齐项目(Super-alignment),最害怕人工智能脱离掌控的,正是创造它们的人,超级对齐旨在对齐 AI 和人智发展的进度,使其减少安全隐患。

随着Sam Altman 的回归,OpenAI的宫斗似乎已经尘埃落定,然而,Q*的发布,为看似 OAI 的胜利增加了一重变量。

传言中,Sam Altman被解雇前,几名研究人员向董事会发了一封信,警告一项强大的人工智能发现可能威胁到人类,而这个项目就被称为“Q*”(Q-star)。它很可能是导致董事会罢免Sam Altman的原因之一。

而在一封被泄露的OpenAI内部信中,他们承认了Q*,并把这个项目描述为“超越人类的自主系统”。

截止目前,OpenAI还没有对“Q*”和内部信泄露事件发表官方说明。这意味着一切仍悬而未解。但我们已经越来越强烈地感受到,人工智能处在一个即将迎来人类命运分野的时刻里,而这里,原本应该与美国走在并肩的中国似乎停下了脚步。

缺席的中国声音

在 GPT 发布之前,国内大模型也享受了很长时间的蜜月期。中国企业开始尝试大模型之时,采用的是基建狂魔的逻辑。而百度接过了发展大模型的第一棒的重任,百度有着长期的资金和人才的投入,以及细水长流的耐心。

据公开数据显示,百度 AI 人才的 AI 专利申请量和授权量连续五年位居全国第一。2009年,李彦宏就尝试把 NLP(自然语言处理)和知识图谱运用到搜索中。2012年,百度开始大规模采购和建立 GPU 运算集群,开发了支持 GPU&CPU 的并行深度学习平台 Paddle。这一年,李彦宏就鼓励产品经理去了解人工智能技术最新趋势,是中国早期提出“AI 原生”概念的布道者。

百度的量变产生了变量。2014年底百度做到了5.9%的图像识别错误率,达到全球第一,超越了谷歌。在人脸识别方面,百度超过了 Facebook 实验室的准确率97.35%,达到了99.62%。

然而,百度大模型仍然陷入了发展的困境,真正开始拉开差距的,是 ChatGPT 3.5 公开之后,中美 AI 人才的军备竞赛。

关于中美大模型差距,业界众说纷纭,但也难有统一的答案。比如李彦宏曾经说文心一言离OpenAI只有两个月差距,王小川对此的评价是:那估计我们没在同一个世界。

当初入行业的红利褪去之后,人才短缺的困境就迅速展现出来。今年5月初,王小川出现在硅谷一场AI技术party上。对着在场数十名华人工程师,王小川把自己“AI重塑搜索”的创业理想讲了一遍,试图和人才拉近关系——在36氪的专访中,他曾提及:“国内的大公司、高校里有一些不错的领军人物,一些更明星级的人才,确实在美国。”

光 2023 年第一个季度,也就是 GPT 正式进入大众视野之后,全中国就产生了30 万家 AI 公司,北京有 17 家大模型企业,然而,据媒体信息,中国有完整大模型搭建经验的人不足一百人。这一百人掌握着核心技术,显然有“僧多粥少”的格局。

为了防止人才流失,各家公司开始对竞业协议重新提起日程。砸血本招人的同时,还得防止员工被挖角。创业公司为了留住人才,给近十名核心员工涨了30%的薪水;而“文心一言”立项当晚,参与成员被HR拉了个会,重新签了一遍竞业协议。共识快速形成:人才储备最多的企业,离“中国的OpenAI”最近。

人才层面,除了“节流”,最重要的是“开源”。把已经定居硅谷的 AI 人才抢回国内,并不是一件容易的事。大部分华人技术专家的家庭都已经扎根美国,国内的大模型公司,多半处于草创阶段,鲜少的应用场景,就如同空荡荡的简历,并没有等价的吸引力。

同时,每个技术人才接触到的资源也基本不相同。在英特尔总部,一个工程师能调动接近 500 块芯片,而在中国,这通常是一个项目能申请到的上限。

而且在大模型持续没有新的重量级应用出现之前,国内投资圈的热情也在渐渐冷却。特别是在 LLAMA 惨遭开源之后,国内对技术人才的需求,已经被对产品经理的需求淹没了。在发现挖人、投钱、刷题没用之后,精打细算的企业们逐渐意识到,人海战术、跑马圈地的互联网打法并不适用于大模型。

近日,原阿里首席AI科学家贾扬清的朋友圈开始流传,他指出某国产大模型不过是LLaMA架构,只是更换了几个变量名而已。在数据集开源社区Hugging Face上,就有一位开发者发出了类似质疑:“该模型使用了Meta LLaMA 的架构,只修改个tensor(张量)”。LLaMA是Facebook母公司meta旗下开源免费商用的开源大模型。

贾扬清的朋友圈之所以流传,很大程度是因为其戳破了AI圈一个人人皆知的秘密:所谓的自研大模型,其实“水分”很大。

一般来说,开发生成式AI,有两条技术路线。

其中一个是 Bert。2018 年 10 月,由谷歌研发的BERT成为 NLP 上里程碑式的模型,但Bert可以用很小的数据量去训练,这让很多中国大厂进入了这个“甜蜜的陷阱”,但是经过多重实验判断,第一次达到的分数,多次训练之后依然不变。

另一个边是做“难而正确”的事。微软作为谷歌的竞司,OpenAI就坚定赌了自己的路线,相信加大算力,加大数据量,就能实现跃升。这个过程比想象中还要久,耗时 7 年,可以说,AI 才是真正需要耐心的事业,而不是短期内高强度的投入,更多的是细水长流的培育。

前微软亚洲研究院副院长周明提到大模型公司目前来看一共有三种创新路径,底层创新,应用创新和集成创新。OpenAI 仍然能勇立潮头的原因是,这是一家能统一资源的公司。“搞学术研究的人会说 ChatGPT 没什么了不起,它使用的技术点点滴滴散落在文献中,多少在别处用过;但搞工程、产品的人会觉得 ChatGPT 很了不起。它最大的功绩是把各方面做到极致,是集成创新的典范。”也许这是 Altman 作为一个资源整合者,对 OpenAI 不可或缺的原因。中国大模型的困境,更类似“巧妇难为无米之炊”。

和大部分想象的高新科技产业不同,大模型并没有真正意义上的高门槛。有一个内容平台,有清洗和梳理数据的部门,再采买或者自研出合格的芯片,就可以成立一家大模型公司。所谓的“算法”团队,只需要会用,而不是从零开始构建的“会做”。在拆解大模型如此简单的基础上,国内几乎所有科技公司都开始思考大模型的未来。

为了获取早期融资,前期投入大量人力财力,后期开源即放弃;拿到了一个新的、看起来合格的名号,为了降低沉没成本,就迅速撤离,是很多公司打造独立大模型的策略。

而现在,在核心技术人才流失,中美贸易紧张,芯片的持续进口也不容乐观,硬件缺席的情况下,中国大模型公司集成创新更显得步履维艰。国内大模型,还得换一个打法。

不知从何时开始,买车变得像是投资期货了。千百年来一手交钱一手交货的老规矩,现在也不好使了。不少车友看到宣传一时心动,激情下单之后却陷入了“购车无现车,变相无补贴”的陷阱,让买新车这

进入12月份后,各品牌相继公布自家的最新销量,可谓“几家欢喜几家愁”。日前,《车壹圈》获取了日系三强销量情况,数据显示:11月份丰田在华销量为16.3万辆,同比增长29.3%,也是

日前,我们通过梅赛德斯—奔驰官方渠道了解到,梅赛德斯-AMG PureSpeed正式发布,作为Mythos series系列的首款量产车型,新车定位将高于迈巴赫,采用了诸多创新设计

10月底,欧盟正式宣布对华电动车加征关税,但到了11月,态度又有所松动。德国大众汽车工人罢工、唐唯实辞任Stellantis CEO、号称“欧洲宁德时代”的北方伏特申请破产....

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

极越07Passion版,27.99万值不值?

长安启源C798官图发布,分享一下我们在官图上找到的深度信息

等了一天,小米SUV终于来了!工信部在昨晚八点多的时候,公布了第六十九批《新能源汽车车型目录》,而小米SUV赫然在列。咱们就说,工信部的小伙伴都要加班的吗(手动狗头)?几乎是同一时

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

在漳州碧湖万达,汽车嘉年华不仅便利广大车迷和消费者到场参与,还为朋友们提供了一个购物与购车的双重选择。

随着国内汽车市场家庭观念的加深,MPV市场不再是别克GL8一家独大,不少新兴的MPV车型开始在市场里站稳脚跟。尤其是来自丰田的赛那和格瑞维亚,在今年10月份双双交出8千台以上的销量

随着智能驾驶技术的迅猛发展,越来越多的消费者开始关注车辆的安全性和驾驶体验,特别是在智能驾驶和主动安全功能方面的提升。在这个背景下,问界新M7系列凭借着全面升级的HUAWEI AD

12月9日消息,上汽乘用车正式任命周钘担任MG品牌事业部总经理一职。原MG品牌事业部总经理陆家俊另有任命。 周钘在汽车行业深耕多年,长期服务于上汽通用五菱,在品牌塑造、产品开发、市场营销、渠道拓展等多个核心岗位得到历练。 加入MG之前,周钘的职位是上汽通用五菱品牌与传播总经理。 ......

长安启源C798官宣外观,聊聊定位和品控,针对家庭用户的又一抢眼选择

日前,我们通过一汽-大众官方渠道了解到,新款大众T-ROC探歌正式上市,新车此次共推3个配置,指导价区间为15.89万-17.87万元,新车顶配车型指导价下降0.12万元,并对部分

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间

1、长安启源C798这是对着理想L6来打吗?近日,长安启源发布了全新车型C798的官图,有望于年底正式发布;从设计来看,新车采用了全新的设计风格,前脸是贯穿式灯带和分体式大灯;车身

继第一波悬念图引发广泛热议后,12月9日,长安汽车在其官方社交账号上又放出了一组新车美图。相较于首波“犹抱琵琶半遮面”的悬念图,这次的图片信息量更大,让这款内部代号C798新车瞬间