2025年上海车展对于媒体来说已经结束了,百场发布会百款新车的阵势还是让很多汽车媒体直呼太累。不过,大多数媒体的反馈是今年上海车展声势不如往年,感觉参展的品牌也好、产品也好,并没有太多让人记忆深刻的地方。

然而很多车企的工作人员却对此感到高兴,因为2025年上海车展回归了产品本身,不再像前几年抖音网红的满场直播,也没有出现去年车展被雷军、周鸿祎这些巡场大佬虹吸走大量流量的情况,至少今年,各家车企展台的产品都有更多机会被关注到。

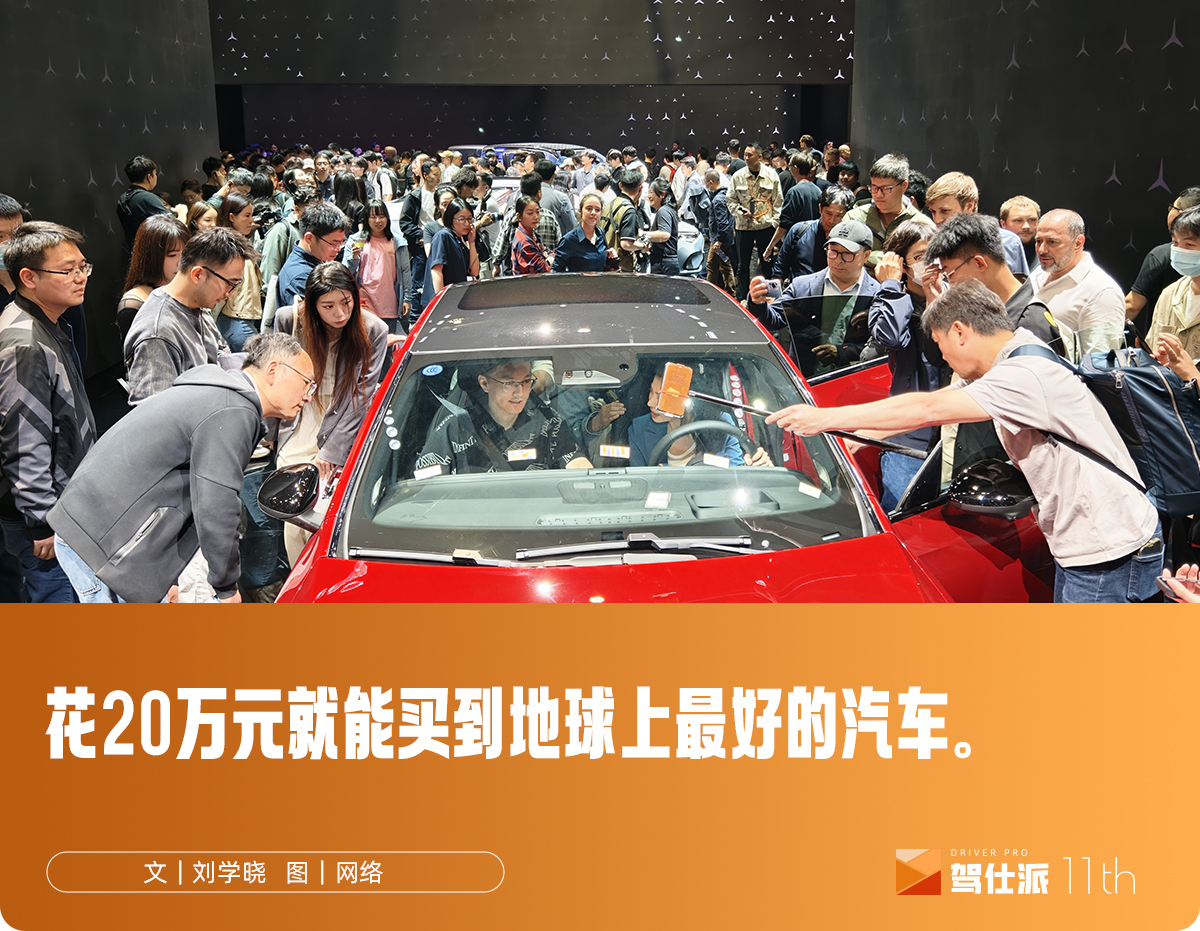

在这一届上海车展上,给我们最大的感觉就是,颇有点万国来朝的氛围。另外,媒体日之后,专业观众日看展的感受又不一样——进场都需要排队,场馆内要看热门车也需要排队。

比如上汽奥迪E5 Sportback、蔚来ET9、蔚来萤火虫,这些车都吸引了大量的海外工程师来排队看车——尤其是日本和韩国的汽车工程师特别多。

另外,大量的海外团队来参观,海外经销商、工程师参观团队、咨询公司等等,聚集了一大批专业人士。在展台现场我个人还接受了一家咨询公司的调研沟通,这甚至让我“灵机一动”:我们这样的专业媒体是不是可以专门对接下这些海外咨询业务,开展第二增长曲线。

所以,汽车媒体、车企公关、汽车工程师以及汽车消费者,身处不同的角色,对于一个全球顶级车展的感知,还是会有很大不同。

而站在汽车媒体的角度,我们还是希望更多来讨论2025年上海车展到底给中国汽车行业留下了哪些印记、如何启发中国汽车产业走向更广阔的外部市场发展。

01

上海车展的三个关键词

在和友媒Autocarweekly讨论这届上海车展时,我给2025年的上海车展总结了三个关键词:

收敛、反攻、自知之明。

第一个是收敛。这届车展代表了中国智能电动车路线的技术收敛,所有市场的参与者都有两个共识:

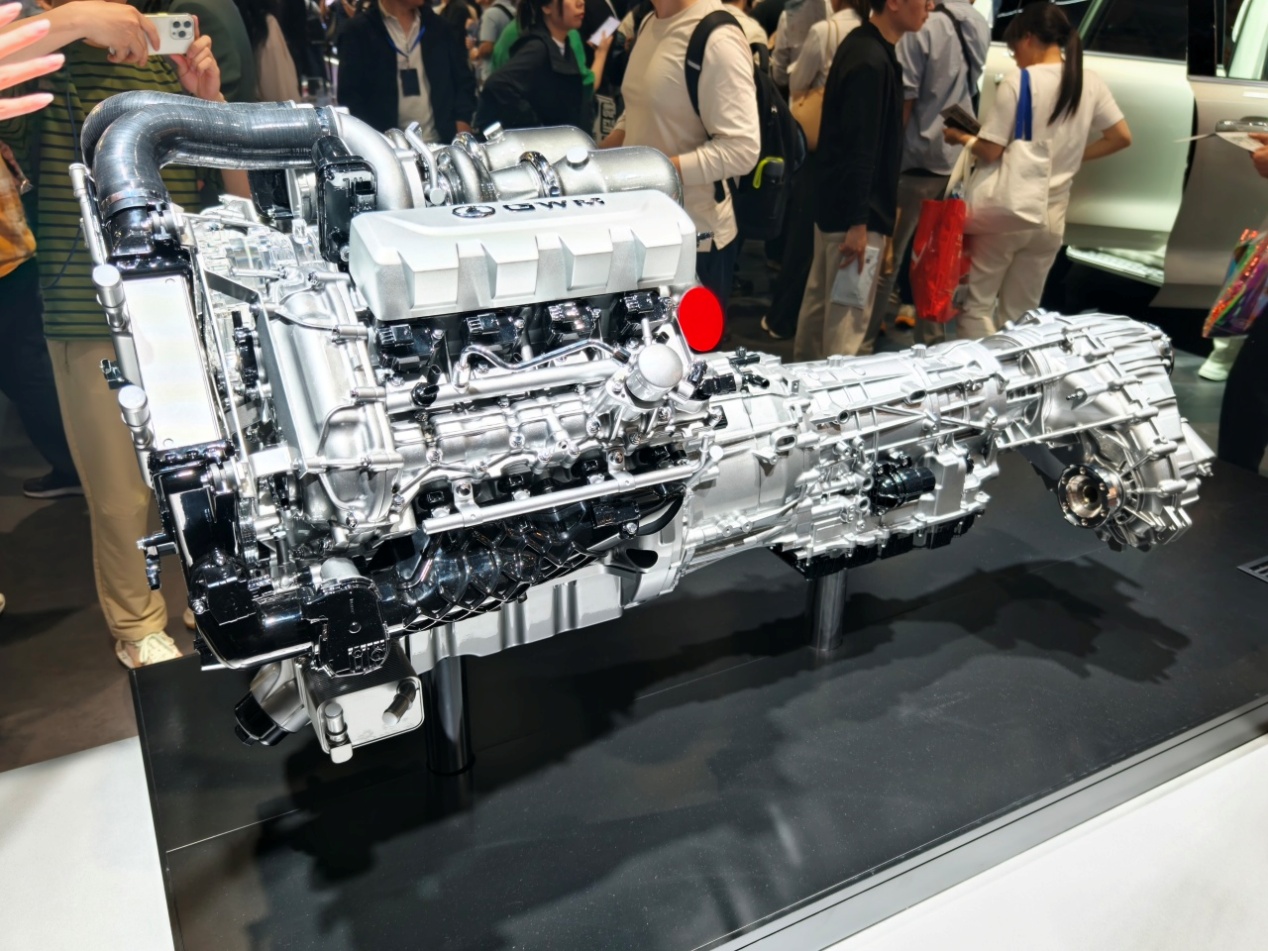

一个是高端品牌、中大型车要用增程;另一个是智驾走到了全员端到端,再往前走就是世界模型+VLA,技术路线上已经没有太大的动摇了。

这种技术上的收敛,就让竞争的逻辑变得更为简单——既然高端市场明确是增程,那么就是一个纯电平台打底,一块大电池再加一个发动机,在技术路线明确的前提下投入就很简单,不像之前各家反复在犹豫和摇摆到底该选择怎样的路线。

在智能辅助驾驶和智能座舱上也一样,在明确了“需不需要”的问题之后,接下来无非就是“怎么上”。现在有这么多供应商,只要明确了“要上”,问题就很容易解决了。

第二个关键词是反攻,包括合资车企和三线新势力的反攻。之所以合资能够反攻,也是因为新势力领先的路径已经被探明了,再加上动力和智能化技术的路径收敛,于是,合资车企的反攻就开始了。

大众和丰田两家最明显。

大众有大量的新车会在2026年上市,今年上海车展就是一个预演:ID.EVO、ID.AURA、ID.ERA三款大众品牌新车,奥迪直接给油车加上了华为乾崑ADS,上汽奥迪迅速推出了AUDI E5 Sportback,后面的产品也会很快陆续出来。

丰田也逐渐找到了感觉,铂智7就是电动凯美瑞的模样,鸿蒙座舱和激光雷达都有;一汽丰田用比亚迪的技术做了bz5,雷克萨斯全新ES也拿出一套理想双联屏的座舱。

再往后看,丰田中国已经宣布将通过建立ONE R&D研发体制,把原本分散在国内各地的一汽丰田研发、广汽丰田研发、比亚迪丰田研发,与丰田智能电动汽车研发中心进行整合,构建在中国市场独立的研发体系。

还有就是上汽通用,以别克为中国市场的中心品牌,打造了全新的逍遥平台,规划了纯电、增程、PHEV不同动力总成形式、包括MPV、SUV、轿车至少三款产品。

另外日产的反攻也很清晰。比如这次在展台上把郑州日产的Z9 GT皮卡换壳成日产Frontier Pro插电式混动皮卡,东风日产N7更是由中方团队一手打造,而其11.99万元的起步价,完完全全让中国品牌看到了合资车企反攻的势头。

第三个关键词,自知之明。

这个关键词是说,上海车展作为2025年没有争议的全球顶级车展,来参展必须要有底气,如果只是为了卖车、没有点干货,那确实不好意思出现在车展上。如果来了车展,却像前两年那样展台冷清,反而会造成一种负面舆论。

因此,这次韩系车不参展,斯特兰蒂斯、捷豹路虎也没有来,包括很多自主品牌也开始收缩展台规模。基本上各家都已经很清楚参加车展是为了什么,如果只是展示自己仅有的那么点产品,完全不需要大费周章。往好了说是自己控制传播宣发节奏,不去车展凑热闹,往中性了说也算是回到了全球车展的一个原有形态,毕竟法兰克福车展、慕尼黑车展也不是所有品牌都参加。

02

同质化趋势明显

这次上海车展之所以会让媒体没有感觉,很大一个原因可能是产品的同质化太过于严重。

比如这次车展9系旗舰SUV,从深蓝S09、瑞虎9L,看到传祺向往S9,再看领克900,还有乐道L90这些产品之间,总觉得好像多多少少有点类似。或许某些细节有创新,但从整体产品定义到产品风格其实都几乎是一致的,看起来就兴趣没那么大。

再比如理想L系列风格的内饰,几乎出现在了每一个品牌的产品上,不仅是中国品牌能看到,马自达、雷克萨斯、日产上都能看到。

还有就是每一个展台都有一台方盒子展车,已经无法表达有什么区别了。而华为乾崑全面上车,尤其是智能座舱和ADS4的发布,直接让新车的差异化在进一步缩小。

这种同质化最终导致价格只能进一步往下打,深蓝S09直接把预售变正式售价,23.99万元起,27.99万元就能带华为乾崑ADS;启源Q07起步价才12.98万元,而东风日产N7带高速领航辅助也就14.99万元;更夸张的是,荣威D6上市限时一口价才7.98万元……

可以说,在中国市场,花20万元就能买到全世界最好的汽车。

这种同质化的背后,其实是中国汽车产业链已经高度发达,用很低的成本、很短的时间就能够搭建出一款很不错的产品。无论是智能座舱、智驾辅助系统,还是电机、电控、电池等核心部分,车企都可以直接拿到最先进的技术,甚至说空气悬挂、可变阻尼减震器、域控芯片,就连车辆底层操作系统都可以找到好几家供应商。

这就让“造好车”这件事情,其实远比想象中简单。

这也就出现了合资车企开始推出一系列新产品,而且已经完全追上了新势力的水平,加上合资原本的质量管控和底盘调校能力,大家现在要做出一个80分的产品太容易了。这也导致头部合资车企,比如大众、丰田开始砸钱搞新车,一两百亿投下去,2026年就能见到效果。再不济的如日产、本田这些外资品牌,也能借助中国研发中心拿出一些新产品来,给中国消费者看看它们和新势力没有太大差别。

由此引申出的一个想法是,既然合资车企都开始全力做新能源车了,那燃油车肯定是一条没落之路——往远了看大家都有共识:除了一些金字塔尖的情绪价值品牌和车型之外,在中国市场纯燃油车已没有太大的市场前景。即便是这次奥迪拿出了两款A5L,也都用了华为乾崑智驾,但从产品核心卖点来看,更多还是关于奥迪的情绪价值。

那么,在产品同质化的背景下,车企能做什么,只能打价格战吗?

之前驾仕派去参加地平线发布会,地平线CEO余凯就说,智能辅助驾驶系统是“基带”功能,车企要去做的,还是冰箱彩电大沙发这些能够有差异化的东西。

这句话虽然听上去不太正经,但确实说到了汽车产业往后发展的必然结局。当然,“冰箱彩电大沙发”只是开玩笑的一句概括,但是产品设计、底盘风格、质量稳定、人机工程这些,的确是车企可以各自做出差异化的地方。

这次车展中驾仕派和很多朋友聊天,不约而同的都说马自达EZ-60是一台很让人惊喜的车型,纯粹用设计就把产品价值立起来了。外观大量的空气动力学组件,不仅很好地改变了外观姿态,也让产品拥有了很多的话题感,而内饰上的设计策略甚至比雷克萨斯直接加两个屏幕更让人觉得高级。

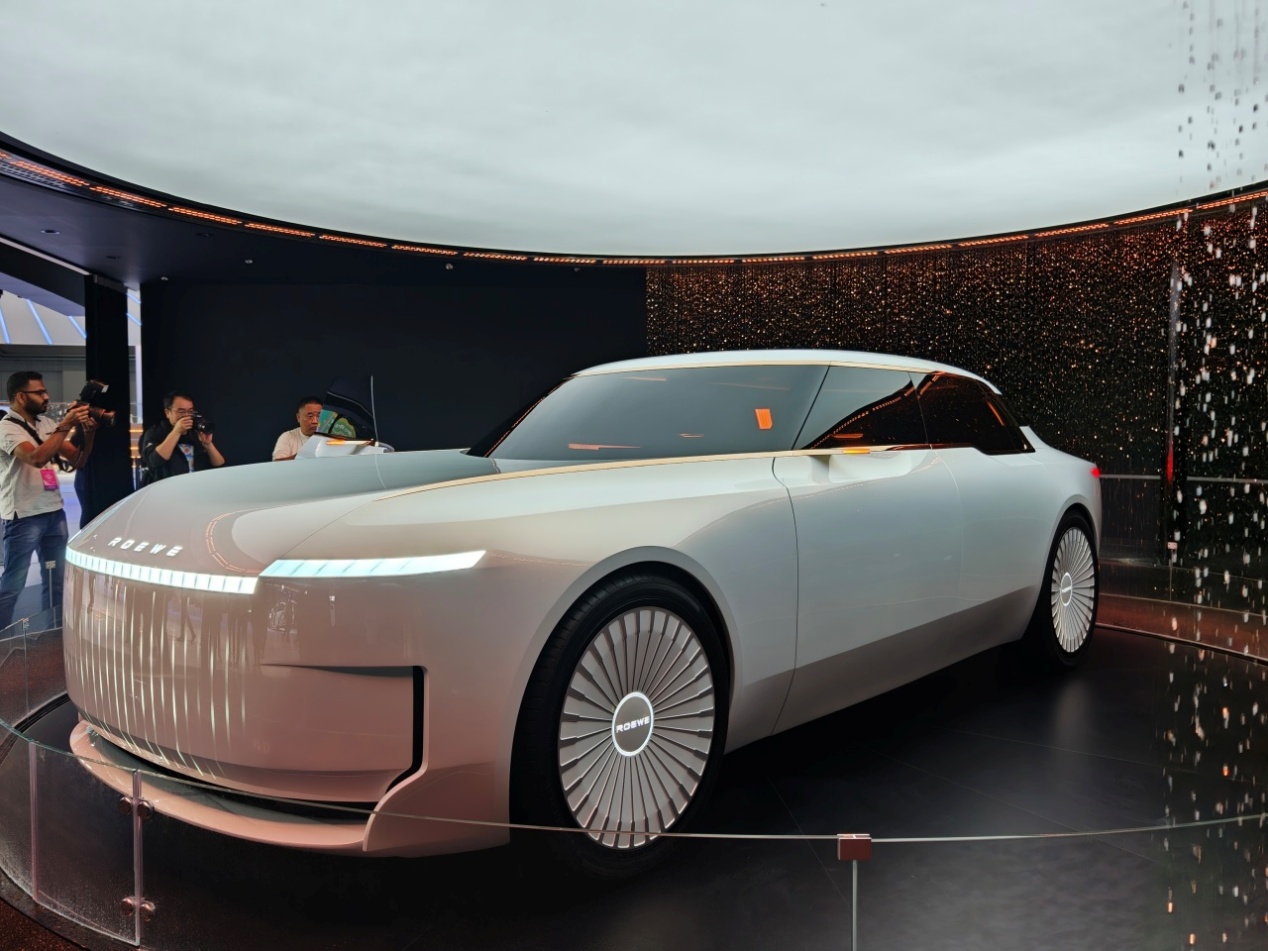

另一个印象深刻的车型是荣威明珠概念车,由约瑟夫·卡班用很短时间打造了一款极具高级感、奢华感的概念车。第一眼看到荣威明珠概念车的时候,就让人想起了荣威950时代的中国高端品牌的定义。

而且从荣威明珠概念车的出现就可以看到,当荣威D6价格触底之后,一个品牌要重新往高端做,最简单的策略——依然还是设计,因为这可以让大多数人一眼看到豪华感和高级感,而如果去讲技术的话,则需要更为复杂的传播流程。

或许到了2026年,会有更多的车企重新把设计放到更前端的传播位置,而不会整个车展都是翻版的贯穿式大灯、翻版的圆润造型、翻版的路虎卫士。

03

车展的营销意义仍不可忽视

2025年上海车展没有了雷军,确实在话题性和流量上少了太多。但是也能够看到,自从去年雷军在北京车展满场飞奔直播之后,越来越多的车企一号位开始站出来,为自己的企业拉流量。

比如尹同跃肯定是最努力的一个老板,从展台的英文演讲,到去媒体展台接受采访直播等等,满头白发的尹同跃,正在把奇瑞推向新的高度。

上海车展作为上汽集团的主场,上汽集团总经理贾建旭也频频出席各种活动,之前和余承东一起推尚界,到车展前夜去华为乾崑站台,再到车展连续两三天去上汽各个品牌出席活动,可以说是上汽集团的明星高管。

还有魏建军也是各种直播,一边骑摩托、一边讲V8,甚至还站着给媒体们端咖啡,至少让新车不多的长城汽车有了更多看点。更不用说新势力那边,李斌简直是全场拉满,李想也时隔一年之后重新回到聚光灯下,零跑的朱江明除了频繁接受采访,还频频接待了包括曾毓群在内的供应链大佬,还有一些合资车企的老大也都在亲自上场。

不过,也有一些头部车企的老板就完全不出来——现在如果老板自己都不努力的话,外界凭什么关注你呢?你让下面的一些职业经理人或者销售老总出来接受采访,根本没有人会注意到。

假如一号位现在还处于隐身状态,我们认为这种营销会比较吃亏,基本上看不到能有什么车型之外的流量。

另外在车展营销上还有一个趋势很有意思,央视这一轮被带动成了最强大的传播合作伙伴,从华为开始,到吉利这些,都是把央视拉着。

不过很意外的是,海外高管团队这次没怎么到上海车展。比如我知道的日系车企、美系全球高管好像没怎么来,然后欧洲有些高管团队来国内进行了新车的体验。当然,一直都很积极的就是德系品牌高管,比如奔驰可以算是全球各个业务口的高管全部出动来到上海。

我们猜测的一个原因除了地缘性的敏感因素之外,那就是由于中国汽车市场发展过于迅速,全球CEO们其实很难对中国业务进行指导,中国业务就完全交给国内团队了,于是全球高管团队也就不用来了。

总之,类似于北京/上海车展这样的全球顶级车展,本身的兴旺发达其实代表的是一个国家汽车工业在全球的影响力,也是工业能力输出的一个重要渠道。而且车展和其他的展会不一样,比如服务贸易展会、进出口展会这些,车展本身是可以和终端消费者产生联系的,就像东京车展在70、80年代也是相当鼎盛的,培养了整个日本汽车的文化。

目前看来,北京/上海车展显然承接了这一功能,一方面是将中国汽车行业领先的产业能力、创新能力输出,一方面也让普通消费者感受到中国汽车工业的日益强大。

毕竟,到现场看车展和在抖音上看车展是完全不一样的。

那么除了北京/上海车展之外,类似于成都/广州这样的区域性车展还有意义吗?

一个直觉上的回答是,成都车展、广州车展这种重要节点的车展可能会慢慢变成嘉年华形式的展会,大家就图个热闹,然后卖车/买车。这就类似于IT企业会做春季发布会、秋季发布会这样的活动,一个核心节点对于新产品的推广还是有很大作用的。

只是说区域车展作为重磅发布会的场地已经在逐渐失去意义了,区域车展更多起到一个接触终端消费者、让消费者可以在同一个场地横向比较产品、促进下单的作用。

包括这次上海车展也可以看到,车企也很少在车展上做价格发布了,更多还是新车亮相——甚至亮相的产品都只是个外观不包括内饰。

目前车企们明显还是更愿意去单独做活动、单独去更具备沉浸感地做传播。毕竟,在车展上做大型活动,太容易被扑面而来的信息流掩盖了。所以在大型车展上,我们会越来越看到厂商的“用户思维”凸显出来。

毕竟花这么多钱,只是展现给媒体和行业,未免还是性价比太低了。能够多多触达用户,激发用户好感、引发用户的向往,这一点,今年保时捷展台就做得很好。

(END)

马自达EZ-60、奥迪E5 Sportback、凯迪拉克 VISTIQ 合资新能源终于有能打的了?

上海车展惊现“全球通杀”MPV!老外扎堆围观,续航直接干到1600+km?

大家发现了吗?这几年,国人对豪华车的定义在悄悄地发生改变

哈弗狗品类限时优惠截止4月30号,包括2024款、二代大狗燃油版和PHEV版本,最高优惠可达4万元限时补贴。作为泛越野车型,三款车型各具优势,但都具备丰富的越野配置,非常适合夏季自驾游。

我们在 2025 年的上海国际车展现场,现在也是在 5.2号馆的北京汽车的展台。那旁边,就是这次BJ40带来的增程版的定制版车型,那也叫做赤兔版。身边这一台,也是红衣大叔周鸿祎定下来的一台车。

需求从不妥协,深蓝S09 PK理想L8,谁是85后年轻精英家庭新宠?

汉DM-i智驾版对比迈腾

比亚迪王朝网发布了“置换升级 限时钜惠”活动,截至2025年5月31日,购买宋Pro DM-i可享“厂家加码置换补贴至高6000元”,叠加“地方以旧换新补贴4000元起”,综合补贴后售价来到了9.28万元.

近日,比亚迪王朝网发布了“置换升级 限时钜惠”活动

趣改生活节超质感钇为3全球首发,演绎潮美新玩法

最近很多小伙伴后台问,比亚迪的车安全系数如何?我觉得说是没用的,那么这次我们找了一下案例,一起来看看吧

泛越野大佬出手了!哈弗大狗系列又推“一口价”

打破高端技术垄断!比亚迪“黑科技”让老外纷纷点赞

4月26日,比亚迪法务部发文称,近期,网络用户“葡萄碎碎冰”因散布与比亚迪相关的谣言,被公安机关依法进行行政拘留。

4月28日,领克900在上海正式上市,新车共推出4个版本,指导价30.99-41.69万元,加上限时现金礼和置换补贴,实际限时售价为28.99万元起。新车六座皆标配加热和按摩,第三排座椅还支持前后调节和靠背角度调节,实现真正的三排平权。

埃安“黄金诱惑”:当价格成为锚点,价值方得凸显

秦L EV实力宠粉,置换加码!万元厂补限时抢,错过再等一年

近日,华为在上海正式发布新一代乾崑智驾ADS 4系统,并宣布中国首个高速L3商用解决方案正式落地。而岚图首款大尺寸6座SUV“泰山”,或将成为首批搭载华为L3级有条件自动驾驶系统的车型!

限时一口价10.99万元!全能新玩家探索06四驱发现版焕新上市

华为DriveONE不只是提供电机,而是包括电机电控在内的全套解决方案,目前已经有十几家车企采用,搭载了这整套解决方案的车在面对极端路况有什么样的表现呢?