大定20万台,仅仅用时3分钟,昨晚的车圈无疑上演了一出名为“小米YU7”的疯狂。

坐在小米YU7的上市发布会现场,我没有与大多数人一样与小米YU7积极合影,见证这一历史时刻,也没有为当个“黄牛”赚一笔而加紧抢上一单,反而进入了一种思考状态,为什么小米可以轻易在专业性极强的汽车产业手中拿走不少的市场份额?

尽管新能源浪潮如火如荼,但在汽车产业链上的每一个人应该都感受到了来自产业现状的阵阵寒意。昨天上市的沃尔沃全新XC60,价格来到“2”字打头,同为60系的沃尔沃S60,价格早已来到“1”字头,隔壁同为二线豪华品牌的凯迪拉克同样如此,全新凯迪拉克XT5也来到“2”字头,为的只是追求国内年销20万辆的一个共同目标而苦苦挣扎。

只不过在小米YU7面前,它们的努力好似笑话,勤勤恳恳辛苦一年,竟敌不过小米YU7“三分钟”。我想,产业链上的每个人脑袋里都应该有打上三个大大的问号,究竟为什么?到底凭什么?到底该怎么做?

小米YU7的成功,就只是科技企业营销水准领先的具象化吗?买小米YU7的人究竟懂不懂车?这是我在发布会现场看着雷军与“米粉”热情互动时想到的问题,答案其实十分明显,轻松掏二十多万元陪雷军“为梦想而战”的人肯定不是傻子,他们有自己的思考,没有那么容易被一时的情绪所捆绑。

事实也证明确实如此,刚刚得到的消息,18个小时锁单订单已经超过240000台,如果只是让一群人一时上头,订单爆火后也该出现“退订潮”。

现实是并没有,他们都是在理性分析、经过权衡后为小米YU7而买单,因此小米YU7的成功,并不等于营销手法的高明。

第二个问题就更明显,什么叫懂车?对车是怎么动起来的都一清二楚的人算懂车,还是开过无数车的老司机算,又或者是研究一辈子车的汽车修理工算,这些都无法有准确的定义,但至少我的同行们晒订单、给好评,里面的专业水准或许良莠不齐,但也可以肯定绝非是对车一无所知的“小白”为了一时的情绪上头而冲动消费。

搞明白了这两个问题,我想,作为一个行业的观察者,有必要探讨一下小米YU7“爆火”背后将带给这个行业哪些启示?

品牌,才是关键

雷军的每一次反问,总能惹得台下一阵沸腾,我内心不由得对李斌再度涌起一股敬意,毕竟最早在“车圈”坳人设、做老板IP的或许不是他,但要论达成目的的、有效果的,李斌和他的蔚来绝对榜上有名。

就这一点而言,李斌早已甩开不少新势力好几条街,这或许也是蔚来汽车盈利目标一再延后,但始终有人愿意相信的原因之一。

这么说并非是为了鼓励企业领导人都从幕后到台前,为的是强调一个清晰、标签明确的品牌形象,从小的层面而言,可以精准定位自己的目标受众,往大了说能让企业一直有着清晰的战略规划。李斌和他的蔚来,只不过是走了新品牌快速建立起用户认知最快的那条路。

雷军和他的小米,也是中国科技行业走这条路的代表企业,一条推特便可以左右行业舆论风向的马斯克和他的特斯拉亦是如此。

各位看官不妨扪心自问,小米汽车的首款产品——小米SU7真的是一款尽善尽美的产品吗?答案大概率是否定的。汽车行业本身就是门专业性强、技术门槛高的长期生意,即便是成建制的引入外部专业技术人才,甚至是收购企业,也很难说做到首款产品便完美无瑕,即便是相对成熟也很难。严格意义来说,小米SU7已经拥有相当高的成熟度,尤其是作为首款产品,在整个行业都算首屈一指的存在,但也还是难免招致负面的声音,一度走在舆论的风口浪尖上。

某位车圈网络大V曾评价小米SU7道,关于生态和体验有些低于预期,并非是车不好,但是生态表现低于预期,而背后原因在于关于“小米”品牌,关于“雷军代言”,绝大多数人在有品牌认知的前提下,都建立起了极高的阈值。

是的,不管是电子产品,还是汽车,“小米”二字背后代表的都是品质有所保障、价格亲民、体验越级、时尚、个性的品牌形象。

也正是基于此,我想才会有那么多人选择盲定小米SU7,有那么多人敢于选择小米YU7这样一款“汽车界新玩家”的第二款产品。

昨晚的发布会上,雷军说一季度小米迎来了史上最好财报,事实上,这里的“史上”只不过短短的十五年,小米完成了从创业者到科技巨头的角色转变,而早在雷军决定创立小米时,便已经为“小米”注入了灵魂,“让每个人都能享受科技的乐趣”的Slogan深入人心、一句“为发烧而生”确定了自己的专业性。

无论是定价更低、体验更佳的高性价比,还是设计上删繁就简的高级、简约设计,又或者是不断拓展生活边界的智能化探索,小米骨子里的物美价廉、强专业性、时尚个性始终未变,这也是小米SU7、小米YU7作为“后辈”却被那么多人选择的原因所在。甚至雷军都只是快速建立品牌形象的一种手段,只是一种看得见、摸得着、加速信任的载体,而它的本质是小米的发展过程中一直知道自己为什么而来,且从未背离。

产品,当从用户的需求出发

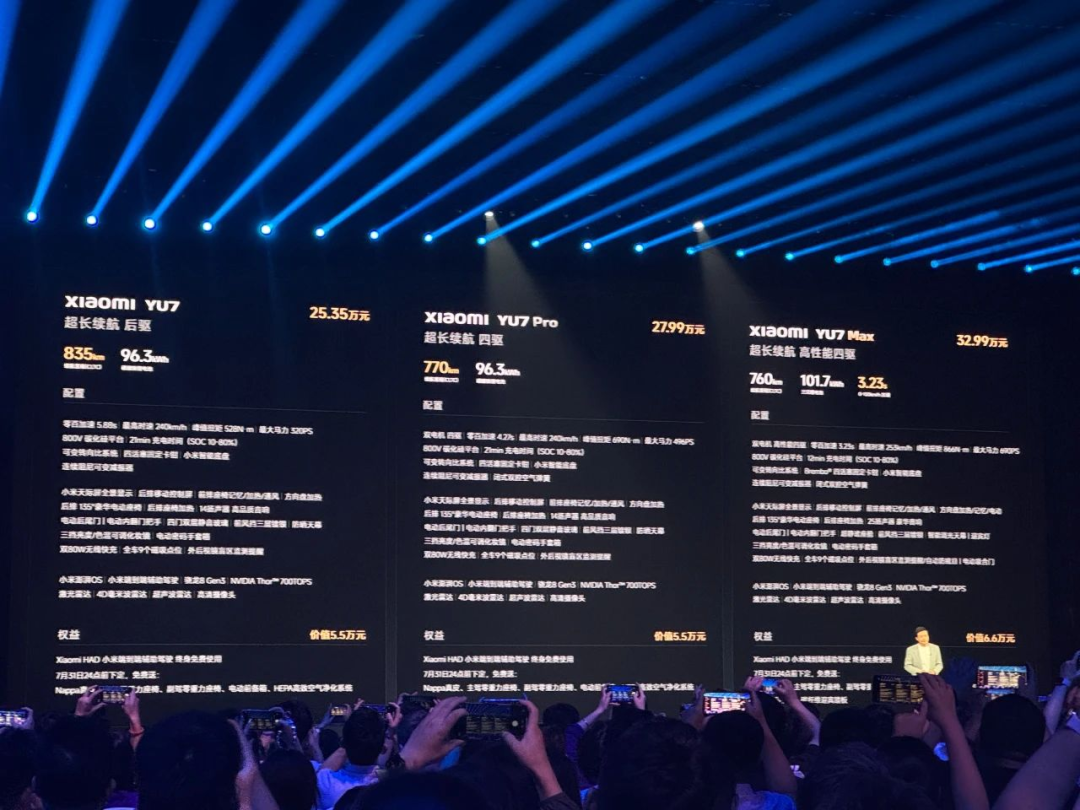

25.35万元起,小米YU7在公布价格的那一刻,现场为之沸腾。

但作为从业者,我真的想说的是,20万元买BBA的“34C”、“七折虎六折豹”的时代,入门版落地接近小30万的价格真的算便宜吗?

似乎并非如此,事实上相较于行业内20万元甚至能买到标配后轮转向的现状来看,小米YU7绝非所属价位段最具性价比的存在,也绝非生产成本毛利率最低的存在,甚至排名前几都算不上,毕竟即便是售价32.99万元的Max顶配版,想要如今20万元价位段普遍标配的20英寸/21英寸轮圈,也需要额外支付数千甚至超过五位数的选配费用,而在比亚迪的家轿上都是标配的“冰箱”都需要额外付费选装。

显然,只看硬件,小米YU7在同级的国产竞品中,优势并不明显。那为什么它却能俘获用户的心呢?答案只有一个,为目标受众提供了足够的情绪价值,深深让他们有所共情。

最典型的莫过于设计,往难听了说,是二十分之一的价格买“青春版法拉利”,往好听了说,是设计师所说的个性吸引到了年轻用户,是四大色系,九种颜色更符合当下年轻人的审美。

如果一定要说抄袭,我想更适用于换标便能以假乱真的众泰SR9身上,而小米YU7更多只是遵守汽车设计的共性美,是给了这一代年轻人圆一个“超跑”梦、满足了他们对于汽车个性的追求,仅此而已。

长车头、肌肉感十足、线条凌厉、形面饱满、低趴等等关键词,有几个年轻人敢说,这不是我们儿时对于GT、超跑等“梦想之车”的认知吗?

设计、配色仅仅只是小米YU7鲜明的特点之一,诸入之类的还有高性能、全生态等,相较于同价位产品的高度同质化,它身上的鲜明标签既能帮它精准定位目标受众,也是它个性化与多样化的独特竞争优势。

换句话说,选小米YU7的用户或许不明白汽车是怎么动起来的,甚至不知道小米YU7有哪些技术优势,但小米YU7提供了他们所追求的情绪价值,是街上最靓的崽,甚至是“买特斯拉都是土大款、买小米YU7才是发烧友、是玩家”的优越感。

小米YU7的用户都清楚地知道自己的需求,也知道小米YU7能满足自己的需求,找到了最适合自己的存在,这样的用户,或许不是字面上的“懂车”,但却是真的懂自己、懂小米,又何尝不是更深层的“懂车”呢?

之于行业而言,我们以往都说得摒弃工程师思维,但小米YU7告诉我们的是,这还远远不够,以后“造车”最重要的过程可能是前期的用户洞察,深入生活细节、探索性格底色,做到精准定位人群的“私人定制”。

需要跨界思维的智慧创新

看完小米YU7,我最大的感触便是以往的传统车企也好,新势力也罢,还是没能实现破圈,被禁锢在“造车”的牢笼之中。

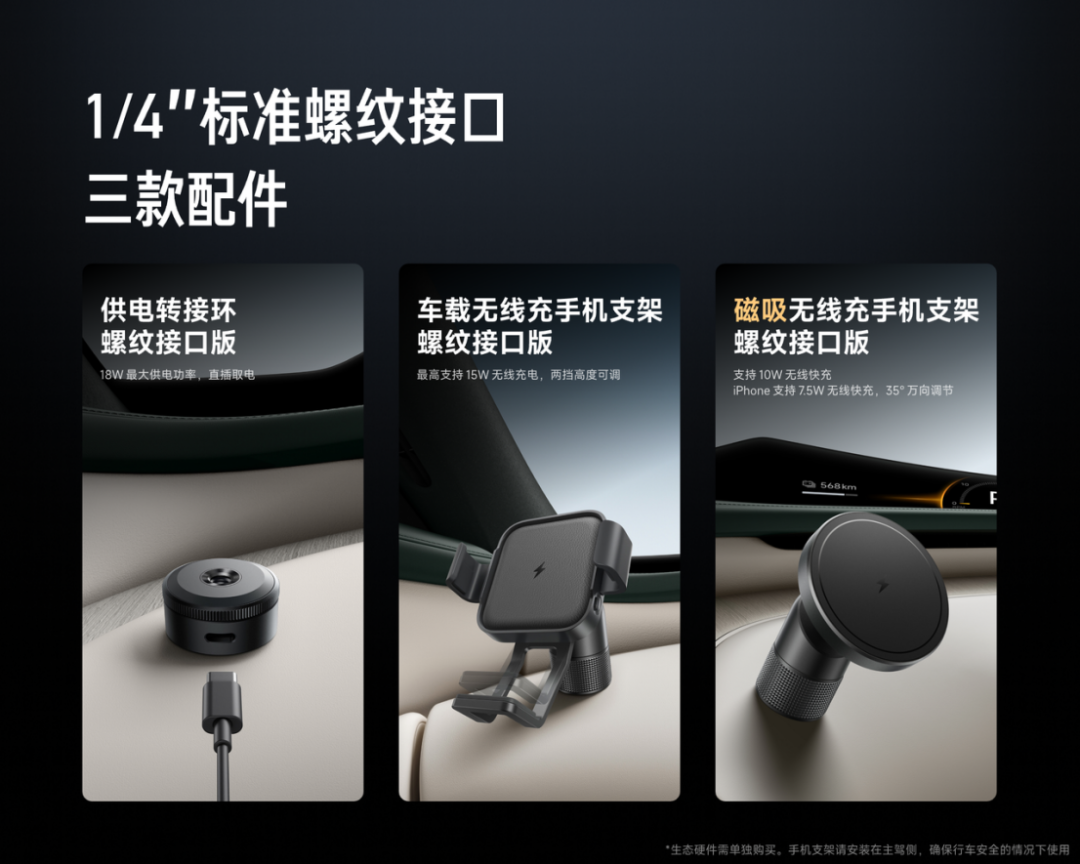

就算是拍破了脑袋,估计传统汽车工程师也想不到原来车内还可以增加带供电的螺纹接口,而在小米SU7身上也有类似于实体按键的配件(按传统汽车产品经理的思维,四个按键分开卖得让用户喷惨)等。

小米YU7可以算是用跨界打败了传统车企。全车9处磁吸点位,可吸附纸巾盒、眼镜盒,取用便捷优雅。还可吸附磁吸物理按键,一键直达自定义功能,如作为后排“老板键”调节副驾靠背,或控制米家设备,让操作更便捷。后视镜底座可拓展4K云台摄像头,实时查看车内状态,还可以语音通话。还可拓展AI空间交互传感器,实现手势交互,支持六种手势控制,如手势切换音乐、拍照等。车外也有丰富的拓展设备,让户外的旅行也更加舒适惬意。后排顶棚可装轨道、供电模块、轨道灯,还能拓展摄像头以及投影仪,为露营活动增添乐趣,车顶可拓展横杆行李架,出游携带自行车、雪板更轻松自如。

或许这些功能在传统车企的开发体系中根本没有想过,核心在于“智能汽车”的本质在他们的认知中依旧先是汽车,这种先入为主的认知也制约了它们的创新,而小米汽车的两款新品也该让传统车企意识到:之所以行业同质化竞争严重,或许只是同行都将自己关在了“汽车”的牢笼中。

“干掉你的也许不是同行,而是跨界。”我想小米YU7的到来,便是这句笑谈的具象化。事实上,这对于汽车产业而言并不新鲜,特斯拉的鲶鱼效应便是最好的佐证。显然,同质化内卷、价格战的大环境下,小米YU7是又一条“鲶鱼”,足以引起行业关于汽车形态、开发流程的探讨,从而带来更多形式、多维的创新。

著名汽车博主陈震同学,居然遭到了网络道德绑架!

一个月卖25万辆!吉利为什么能连续12个月爆单?

母婴级健康座舱 沃尔沃全新XC70定义豪华混动SUV新标杆

李斌人间清醒:活下去是最重要的。

新旅行 自在山海 捷途山海引领品牌全面向新

九三阅兵的中国车 比亚迪纯电动环卫车“”第零方阵“”亮相

跳出“堆参数”陷阱,长安启源Q07重塑家庭SUV安全标准

向新而行 智享未来!2025齐鲁秋季车展今日开幕

“向新而行 智享未来”,2025齐鲁秋季车展盛大开幕

在多重利多因素合力推动下,锂电池产业链发展加速。

不搞选装套路,不给用户设门槛,直接把好的东西“一次性给到位”,如果你正在考虑一台20万左右元的纯电SUV,全新岚图知音真的应该放进你的必看清单

地平线最新推出的HSD号称中国版FSD,那这套系统到底体验如何?来看本期节目!

9月1日,上汽集团发布最新产销快报显示,8月上汽销售整车36.3万辆,同比增长41%,环比增长7.7%——今年以来单月销量已实现同比“八连涨”,稳坐国内汽车企业销量第一把交椅。

东风风神L8以11.39万元起售,搭载舒适科技、智能混动与军工级安全,重新定义15万级家用SUV价值标准。

2025年上半年,兴业银行坚定锚定“价值银行”战略目标,在复杂的经济环境中展现出强大的经营韧性与战略定力,多项核心指标边际改善,交出了一份亮点纷呈的成绩单。报告期内,该行盈利指标边际修复,净利润实现同比增长。尤为引人注目的是,在行业净息差普遍承压的背景下,该行通过卓有成效的资产负......

民营车企大鳄吉利集团,把最重要的棋子,再次布局在武汉这片热土上! 9月1日,吉利控股集团(下文简称吉利)与武汉经开区签订《吉利新车型项目合作协议》,吉利将扩大在汉投资,生产包括吉利银河在内的多款全新车型。吉利董事长李书福专程赴汉,见证签约。

“蔚小理零”Q2财报的反直觉洞察:千亿现金的理想,为何最焦虑?

比亚迪二季度触底?

我现在在2025年成都车展现在,就聚焦大家最关心的几个话题,跟现场的观众朋友们好好聊聊。现在新势力车型势头正猛,还有深耕市场多年的老牌BBA,大家到底更偏爱谁?#2025成都车展

2025年成都车展现场,智己汽车携新一代智能大五座SUV智己LS6及旗舰大六座SUV智己LS9超前剧透版惊艳亮相。作为由上汽集团、张江高科、阿里巴巴集团联合打造的全球首创用户型汽车科创公司,智己汽车以“智能时代汽车该有的样子”为核心理念,在本届车展上正式开启新能源技术革新的新篇章......