2012年,闷热的七月,我攥着去上海的高铁票穿过天府广场时,绝想不到成都会变成今天的样子。当时同学在送行火锅席上笑我:“你娃跑切当沪漂?等几年回来怕是要认不到路哦!”

这句戏言,竟在十年后成了精准预言。

十年后,手机里的成都从“一座来了就不想走的城市”变成了“连续11年稳居新一线城市榜首”,从“麻将声里晒太阳”变成了“科创板企业的路演PPT”。当飞机从成都天府国际机场起飞时,突然明白自己错过了什么:是一座城市集体意志的惊人蜕变——它把火锅里的慢功夫,熬成了追赶时代的加速度。

“所以你当年为啥子没留在成都?”

曾经有无数人问过我这个问题,后来想起了我妈曾给我说,“娃儿,走远些才晓得甜水面的好。”

“少不入川”到“少必入川”

人们总说成都的安逸会驯化理想的棱角,如同担心府南河的柔波会泡软钢铁的意志,毕竟古人就常说——少不入川。

我儿时也一定是听信了这样的古话。

“少不入川?那是对奋斗的狭隘想象。”说这话的是来成都读书并留下来的95后创业者王屿,刚刚在交子大道完成了B轮融资的他,每周四雷打不动地会和团队在人民公园鹤鸣茶馆摆龙门阵。

有人不理解,成都为何能让越来越多年轻人留下来?

当“七普”数据如一声春雷炸响,成都这座千年古城正上演着令人惊叹的“人口奇迹”——2000万常住人口的体量,让这座“休闲之都”一跃成为全国第四大超大城市。

更令人瞩目的是,在这座城市的街头巷尾,每四个擦肩而过的路人中就藏着一个学霸:536万大专以上学历人才在此筑巢,人才密度仅次于京沪,让成都当之无愧戴上“中国最聪明城市”的季军桂冠。

这座城市的“人才磁场”,有着双重动力源,7所双一流高校如同"智慧摇篮"扎根蓉城(全川8所中的7所),让成都的高教实力与武汉、广州等教育重镇比肩而立,而“宜居宜业”的金字招牌更是在全国范围广撒英雄帖。

即便在经济寒冬里,仍有无数“蓉漂”逆流西进,像候鸟般迁徙至此。数据显示,在北上渝蓉四座超大城市的人口拉力赛中,成都连续多年以每年10万人的增速领跑,犹如开足马力的人才收割机,把东部沿海的年轻人源源不断地“卷”向这片巴蜀沃土。

这座曾经被贴上“少不入川”标签的城市,究竟施了什么魔法?

重估成都,必然绕不开叱咤影坛的百亿大男主“吒儿”。作为中国影史首部百亿元票房电影,《哪吒》系列电影幕后主创——从第一出品方可可豆动画,到电影中的特效、配音等多个环节——均可见成都身影,这个顶级IP因此也被打上了“成都制造”的标签。

“但哪吒为什么会在成都,而不是北上广深杭?”成都的年轻一代都认为首先氛围很重要。但什么是氛围?

“老板儿,数签签!”

在玉林夜市的尽头,刚下班的95后码农张伟用椒盐普通话喊道。他面前的红油还在咕嘟冒泡,两个小时前的他还在天府三街的办公室里写着算法。

2025年《新一线城市发展白皮书》揭示了一组耐人寻味的数据:成都青年平均每日工作时长比深圳少1.2小时,但每万人有效发明专利数却高出全国均值37%。这种“低能耗高产出”的成都模式,像极了火锅里文火慢煨的牛油,在看似舒缓的节奏中完成风味的极致转化。

据2025年成都人社局数据显示,平均每3个“新成都人”就有1个学会“安逸”的正确用法:“不是‘卷’也不是‘躺’,是晓得啥子时候该‘绷起’,啥子时候该‘松活’。”

就像火锅烫毛肚,七上八下刚刚好——这个道理,成都人都晓得,毕竟在经济充满不确定性的当下,“该享受要享受。”

三年前,30岁的李白从北京搬到成都,与伴侣一起经营一家二次元游戏工作室。她说,她租了一套两居室,每月租金约3000元人民币,这笔钱在上海市中心合租一间卧室都勉强。她和伴侣还雇了一位“阿姨”帮忙做一些杂事,并给他们做晚饭。

“在成都的幸福感成本其实并不需要特别高。”

所以就在我走的那阵,成都人的日常生活相对稳定,曾经被认为是枯燥的,如今却越来越有吸引力。因为从“少不入川”到“少要入川”,成都已经用它的方式证明了:真正的安逸,是晓得“巴适得板”和“够得到月亮”根本不矛盾。

“你算老几?”

网上有个热梗,“四川人不信神,因为他们本来就很神。”

1995年深秋,还没有挖出古董的成体中心山呼海啸的“雄起”声中,姚夏的绝杀球划破雨幕,将四川全兴从甲A降级边缘拉回。同一时刻,龙泉驿厂房里,第30000辆“川路”农用车驶下生产线——这座被误读为“安逸之都”的城市,已经开始以截然不同的方式完成双线突围。

两种看似无关的激情,在盆地潮湿的空气中悄然共振,因为只有绝境才是黑马最好的草料。

所以让安逸的成都人第一次有危机感,是在1997年。

站在东郊记忆公园的火车头广场前,76岁的三线建设者王建国仍记得1997年的那个冬天:“重庆直辖文件下达当天,厂里连夜开会,讨论要不要把研发部门迁往重庆。”

1997之后的三年,成都经历着比数据更严峻的失血:重庆带走的不仅是长安汽车等83家规上企业,更抽离了成渝工业走廊的“主动脉”。2000年成都GDP增速骤降至8.7%,首次低于全国平均水平。

幸运的是,成都等来了千载难逢的机会。

2000年10月20日,首届“中国西部论坛”在成都沙湾会展中心开幕。当聚光灯打在主席台“西部大开发”五个大字上时,台下就座的嘉宾们都悄悄攥紧了手中的材料——这份标注着“全市规模以上工业企业仅287家”的统计表,与沿海城市动辄上千家的数据形成刺眼对比。

毕竟当时的成都,还是以好吃好喝与好玩的形象闻名,与现代科技产业没有太大关系。以至于“西部大开发”战略实施之初,有媒体将成都称作“第四城”时,全国人民都笑了。

因为在90年代末,除了成飞造战斗机,成都拿得出手的民用工业只剩“老四样”——全兴酒、彩虹电器、地奥制药和前锋热水器。

但是,能怎么办呢?

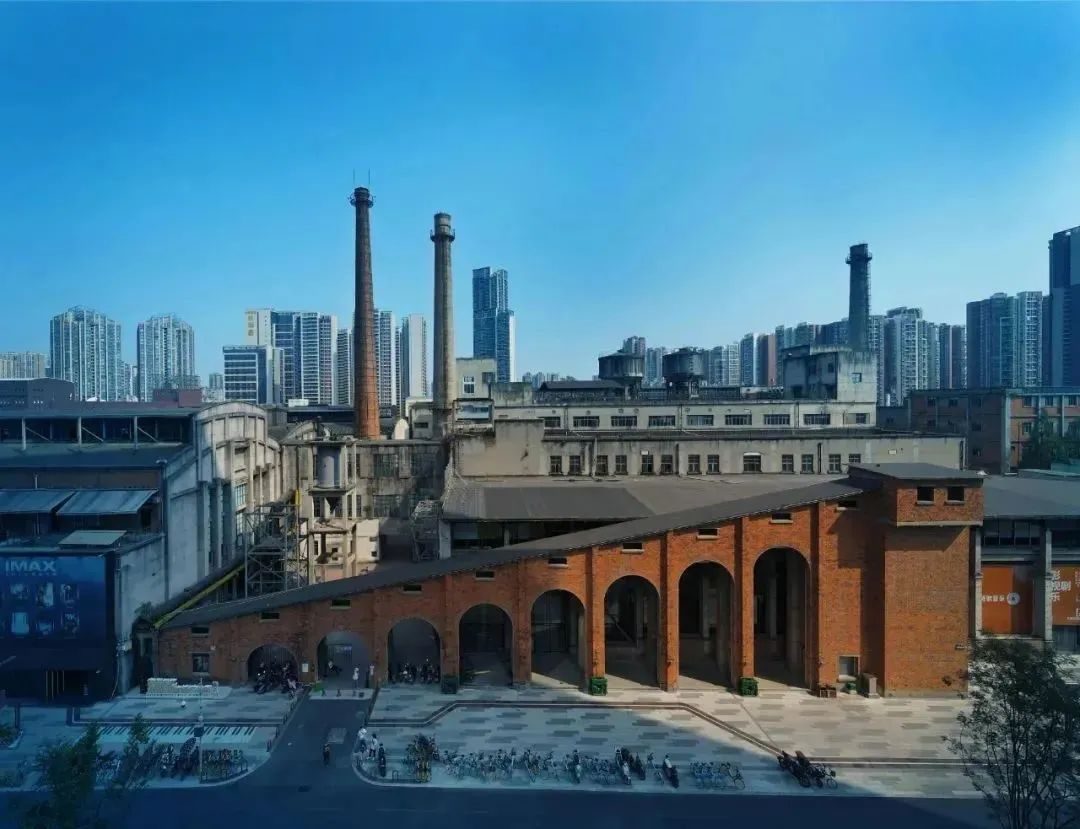

2003年,当成都东郊最后一座水泥厂烟囱被爆破拆除时,围观的老工人李德明抹了把脸上的尘土:“这烟囱冒了30年黑烟,没想到拆掉后这里能变成文创产业基地。”

这一幕也正是成都世纪之初那场“产业革命”的缩影——通过“请出去,引进来”的战略,将高污染、低端产能“请出去”,把高科技、绿色产能“引进来”。据统计,5年间成都累计关停搬迁企业217家,腾退工业用地2.8万亩。

腾挪出的广阔空间,不仅用于优化道路交通、居住环境,更重构撬动产业升级成功引入多个全球企业,助力成都转型为全国先进制造业基地与高新技术产业枢纽。

在成都,人们经常能听到一句话:“你算老几?”

2015年,成都的茶馆里飘着盖碗茶的香气,火锅店冒着红油翻滚的热浪,但经济账本上的数字却不太好看——人均GDP 6.06万元,这个数字不仅被北上广深甩开几条街,连泉州、东莞这些沿海“小兄弟”都能轻松碾压,全国排名尴尬地卡在第56位。

成都人意识到,这座千年古城必须来一场华丽的“产业变脸”。

2017年,成都亮出了“5+5+1”的产业升级“组合拳”,左手握着电子信息、装备制造等五大先进制造业的“金刚钻”,右手端着会展经济、金融服务等五大现代服务业的“金饭碗”,腰间还别着数字经济这把“新钥匙”。

就像川剧变脸一样,成都的经济开始上演精彩的“换装秀”。

我命由我不由天

兜兜转转,成都的转型发展之路,始终不曾与制造业分离,其中变化最大的当属已经“失去”的汽车制造业。特别在龙泉驿的暮色中,那里曾见证成都汽车工业辉煌的厂房影子被拉得很长。

1958年,成都汽车修配厂试制出首辆“锦城”牌三轮汽车,揭开了这座城市与汽车工业的世纪之缘。三线建设时期,川汽、成发等军工企业在此扎根,为日后发展埋下产业基因。

1990年代是第一个转折点。

当东北老工业基地开始衰退时,成都汽车工业迎来新生:川路牌农用车占领西南地区60%市场份额;四川丰田考斯特下线,成为中高端商务车领域的标杆。这一时期形成的“军工+民企”双轮驱动模式,为后续发展奠定独特基础。

后面的故事大家都知道了,1997年以后,重庆带走了四川80%的汽车工业产值,和整条汽车产业链。

“很多企业在选择西部投资的时候,都会比较一下重庆和成都,因为两座城市都位居西部,具有地域辐射上的相似性,但在工业基础和物流运输上,重庆要比成都更适合投资汽车项目。”

2004年,成都经济开发区的招商团队像一群拓荒者,背着公文包踏上了“汽车产业西进”的远征。但现实给了他们当头一棒,沿海的汽车零部件商们不是婉拒“五年内不考虑”,就是直截了当说“十年都别想”。

转机出现在2005年。

原来成都早就埋下了一颗“汽车种子”——一汽集团的小型装配厂。招商团队如获至宝,把这颗种子培育成吸引大众的“梧桐树”。

他们懂得了“需要先找汽车整车厂,整车厂能拉动零部件供应商的追随”的道理,第一步就是把捷达生产线搬来当“诱饵”,让德国工程师们亲眼见证这座西部城市的潜力。

当大众最终点头时,这个经典案例就像第一块多米诺骨牌,后来连丰田也沿着这条“以整带零”的路径接踵而至。一汽-大众落户龙泉驿,带动200余家配套企业聚集,成都汽车年产量在2015年突破百万辆。

但在今天,当全球汽车产业在电动化浪潮中剧烈颠簸,这座西部车城正站在比当年东北老工业基地更复杂的十字路口。

当传统燃油车产能仍占全市工业增加值18%(2024年数据),当2.3万产业工人需要重新学习三电技术,这种“冰与火”并存的产业格局,让成都的转型更像一场精密的“心脏搭桥手术”——既不能停下传统产业的生命维持系统,又要为新兴产业构建新的血液循环。

我命由我不由天。

当许多传统工业城市还在车企转型阵痛中挣扎,成都书写了另一种可能:既不是东北式的悲情谢幕,也不是底特律式的彻底崩塌。

龙泉驿的车间开始上演神奇转化——上午量产燃油车变速箱,下午切换新能源电驱模块。沃尔沃成都工厂的“技术老兵”正指着培训教室,“就像球迷从收音机转向手机抢票,我们教会2.3万工人读懂电池管理系统的‘新战术板’。”

这种“都江堰式分流智慧”,让成都蓉城队有望追平全兴历史最佳战绩的同时,也让中航锂电、比亚迪、亿纬锂能、宁德时代等重点企业,在成都也画上了一个千亿级产业集群的圆圈。

2025年1-5月,成都汽车产业实现营业收入518.9亿元,同比增长21.1%。汽车总产量达34.0万辆,同比增长29.4%。新能源汽车的爆发式增长成为最亮眼的标签,其占全市汽车总产量的比重已提升至31.2%,较往年有显著跃升。

成都的逆袭哲学,恰如足球场与汽车车间的共鸣,在传统与现代的攻防转换间,如何学会华丽转身。

成都,都成

虽地处四川盆地,但成都自古以来从不封闭,甚至还喜欢“搞事情”。

诞生了世界上第一张纸币——交子;

薄如蝉翼、精美绝伦——金沙遗址博物馆的太阳神鸟金饰甫一出土便震惊世人,让人不禁惊叹3000年前古人的想象力及铸造技艺的精湛。它也在众多国宝中脱颖而出,成为中国文化遗产的标志;

“四六分水、二八排沙”,2300年前的成都先民创造性地运用泥沙运动力学原理,建造出都江堰这一伟大的水利工程;

成都还是秦汉时世界漆器制造中心和世界最早雕版印刷术起源地之一……

可以说,创新,是贯穿成都数千年发展史的一个重要的城市基因。所以除了在制造业上实现量的积累和质的提升外,成都还提出制造业“二次创业”。因为在外界看来,成都的制造业有一手“好牌”,亮点众多,但这手“好牌”里缺少“大王”。

自2021年底提出“建圈强链”以来,成都陆续确定了20余个重点产业链。其中,既有产业规模在2020年达到1220亿元位居全国第五的集成电路产业,也有产业规模约200亿元的人工智能产业。

就在2022年10月,当C919国产大飞机划破云霄,向世界亮出中国制造的“蓝天名片”时,成都的航空人正紧盯着客舱里跳动的“成都心跳”——中电科航空电子的操控系统如神经中枢般精准传递指令,四川九洲的机载娱乐系统正播放着首航乘客的欢呼。

这场历时15年的“航空长征”,成都以核心供应商身份交出了“客舱全系统解决方案”的满分答卷。

国产大飞机成为了“成都制造”的一抹缩影。

时间再倒回2010年代,腾讯天美工作室在成都磨子桥的一栋小楼里,孕育出后来席卷全球的《王者荣耀》。这款“国民手游”如同核爆点,瞬间让行业看清了成都的魔力,随后阿里、京东等互联网大厂,都把成都作为向西部发展的第一站,在这里扎堆设立西部总部。

进入21世纪后,成都进一步布局文创产业,不断开拓游戏、电竞、动漫等细分赛道,从早期靠“宜居低成本”吸引企业落户,到如今用“现象级爆款”定义行业标准,成都这座千年古城启动的“数字文艺复兴”正以"西部文创极核"的姿态重绘产业地图。

据悉,2024年成都仅文创产业增加值突破2500亿元,每10个成都年轻人就有1人从事数字文创相关职业。

就在近期第一财经发布的《城市商业魅力排行榜》中,成都连续11年稳居新一线城市首位,在众多省会城市中,成都2024年以2.35万亿元的GDP稳居第二,仅次于一线城市的广州。

但成都也看到相较于东部沿海地区人均GDP的劣势,准备通过“产业升级×收入倍增×人口优化” 三角模型,力争2030年人均GDP接近东部标杆水平。

为什么一座西部城市能连续11年霸榜新一线城市?为什么赵雷的《成都》能够火遍大江南北?

2003年的春天,当英特尔宣布将其全球第五大制造基地落户成都时,整个科技圈都为这个出人意料的决定屏住了呼吸。彼时的成都高新区,还是一片长满油菜花的郊野,与英特尔考察过的全球8个国家10座现代化都市相比,成都就是个“乡下人”。

英特尔CEO克瑞格·贝瑞特却像发现璞玉的匠人,看到了这块土地蕴藏的无限可能,尽管当时的成都连像样的半导体产业链都没有。

十年后的2013年6月,"Can do,Chengdu"的标语突然点亮纽约时代广场的巨幕。这座曾经被视作“西部边陲”的城市,用中英文双关的智慧向世界宣告:从英特尔工厂第一块芯片下线,到全球500强企业扎堆入驻,“成都奇迹”正在改写“蜀道难”的千年叙事。

2025年7月,当清晨的第一缕阳光穿透龙泉山薄雾,锦江两岸正上演着奇妙的时空折叠——成都证明了舒适区与冒险精神并非对立面。

此刻的我,站在天府国际机场的穹顶下,突然懂得母亲那句“走远些才晓得甜水面的好”,不是故乡需要游子证明价值,而是游子终要读懂故乡的突围密码。

成都,都成(Chengdu,Can do)。

编后语:

丈量一座城市,最好的方式是用脚。阅览一座城市的变迁,汽车是个很好的记录者。“引进一个车,改造一个行业,兴起一座城”,从底特律到德国狼堡,再到中国各大汽车城市,“大城小车”的故事击穿百年时空,被各种语言记录下。

作为身在此处的见证者,我们走过武汉,访过柳州,走向成都,用《大城小车》的专题来记录时代之变。美国学者曾说,1900年的马,凝视着早期的汽车,思考它们的未来。当下的一城,一车,和我们,都再一次站在潮前。

当地时间7月1日,比亚迪巴西乘用车工厂在巴伊亚州卡马萨里市正式下线首车,开启中巴新能源合作新篇章。巴西州长杰罗尼莫称该项目为巴中合作的绿色转型典范,将带动当地经济发展。

连续两年成为正增长主流合资车企之后,一汽丰田再次创造的月度及半年增长新记录,成为当之无愧的“合资新力量”

绿色动力驶向全球,比亚迪为何一定要自己造船?

自由之光,不止一面。7月2日,五菱红标旗下新时代灵活多能的新标杆——五菱之光EV进取型正式亮相并开启全国预订。

近日,胡润研究院发布的《2025全球独角兽榜》引发行业热议,广汽埃安凭借卓越实力脱颖而出,位列全球第50位,连续三年稳坐全球最大新能源车企独角兽宝座,在新能源汽车品牌中独占鳌头。

“客车之王”宇通,造“百万级豪车”下注高端旅游?

坚守品质,不负信任!重庆渝大昌汽车音响改装!

广汽埃安位列胡润《2025年全球独角兽榜》新能源汽车品牌全球NO.1

7月1日,特斯拉中国官网悄然更新,Model 3/Y长续航全轮驱动版迎来关键升级:Model 3长续航版续航飙至753公里(增加40公里),零百加速缩短至3.8秒(提升0.6秒),但售价上涨1万元至28.55万元;Model Y长续航版续航增至750公里(提升31公里),售价维持......

不在压力中破局,就在压力中出局!当合资品牌集体承压,北京现代化压力为动力,在2025上半年交出累计销量100,016辆的优秀答卷。特别是6月,在高质产品和营销创新等多维发力之下,取得了21713台月销和环比增长66%亮眼表现。如此成绩不仅展现了强大的品牌韧性,更为电动化转型奠定了......

奇瑞集团发布销量快报:6月份,集团销售汽车233,607辆,同比增长16.6%。

广汽埃安位列胡润研究院《2025年全球独角兽榜》新能源汽车品牌全球NO.1

6月销量72209台,同比增长14%,一汽丰田连续正增长

官宣!赵心童与腾势携手向前!

燃油车逆势增长 一汽-大众大众品牌以亮眼成绩领跑合资阵营

如同诸多非遗在当代所面临的境遇,鄂温克族的驯鹿文化也在悠悠历史长河中悄然隐退。所以此次胖哥就携团队及广汽丰田铂智3X踏上了这场探寻鄂温克族森林牧鹿人的旅程,一起为这份即将消逝的文化留存一份永恒的记忆!

每公里花费2毛钱,不惧低温还没里程焦虑,这样的新能源车心动不

进入7月份,各大造车新势力品牌纷纷公布了6月份的最新销量数据。整体来看,有不少车企依然保持了较高的增长速度,不过也有车企开始出现销量增长乏力的状态,甚至已经出现大幅下滑。下面就来看看各个品牌的具体表现如何?

我的势界,由我控场!赵心童成为腾势Z9GT车主暨全球代言人

比亚迪巴西工厂首车下线 开启拉美新能源产业新篇章