中国汽车的成长历程,堪称人类工业史上最燃的逆袭之路与翻盘战役。

从上世纪80年代开始,为了加速中国汽车工业发展,上海引进大众,北京引进Jeep,广州引进标致,武汉引进雪铁龙等,一批项目如火如荼开展。

可能外方怎么都没想到,当年那个连一颗螺丝钉都不知道如何弄的中国“CKD组装厂”,会在四十年后,对他们反向输出技术。

中国汽车似乎一夜之间,成为了爽文男主角一样的存在。但作为汽车行业从业者,我们深知这一路的筚路蓝缕……

合资1.0:CKD组装,受制于人

1978年,时任第一机械部部长的周子健率队前往欧美汽车强国寻求车企来华合资造车,本以为德国大地跑的都是奔驰,他们直奔德国斯图加特,在奔驰吃了闭门羹;他们发现,德国街头有一种甲壳虫汽车,一打听,于是去往了德国狼堡。

很难想象,一个有头有脸的国家的部长,站在凛冽寒风中苦苦等待大众集团高管的接见。但没办法,当初咱们的汽车工业过于羸弱,差不多还处在新手村捡装备阶段,是有求于人而去的,不得不仰人鼻息。

好在皇天不负有心人,经过时间漫长的反复沟通、协商谈判,陆陆续续有外国车企和中国车企进行合资造车。

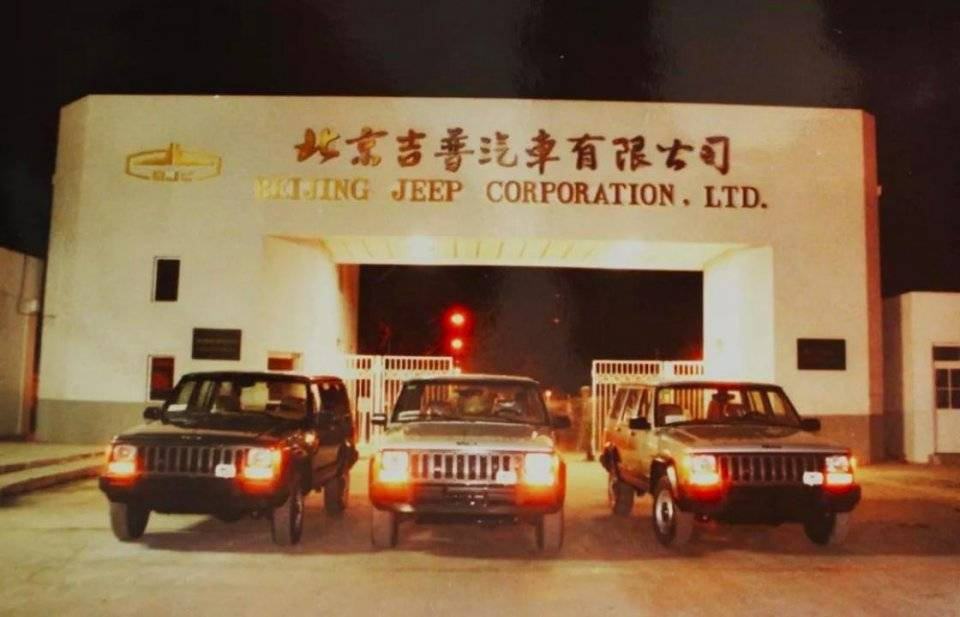

1983年,北京吉普成立,成为中国汽车行业第一家中外整车合资企业,拉开了中国汽车合资造车的序幕。紧接着,1984年上海大众成立,1985年广州标志诞生,1991年一汽-大众组建,1992年神龙汽车,1997年上海通用,1998年广州本田……

众多合资品牌纷纷在中国落地生根,在这一阶段,合资造车仅仅是单纯地引进产品,也就是CKD散件组装模式。

外方牢牢把控着产品的决策权,中方几乎没有修改的资格,人家给什么车型,国内市场就销售什么车型,一副爱要不要的卖方市场态度。而且,大量零部件依赖海外进口,国内的主要生产环节就是组装,这让原本在国外普通甚至老掉牙的型号产品,在国内市场却卖着高价。

比如,当时桑塔纳等车型,凭借着外国车的光环,在国内市场长期维持着较高售价。

1984年,一个上海家庭诞生了新生命,家人豪气地用桑塔纳将产妇和新生儿接回家,成为整个社区的一道风景线,那场面,可能比你现在开一台新买的奔驰回到偏远的村里还要风光。

当时工薪阶层一个月工资大概在50块钱左右,仅仅搭这一趟的车费就要10块钱。而且也不是普通人想坐就能坐的,得提前预约,还得说清楚事由特别申请。

那会一台桑塔纳要卖18万元,做个参考,问了下DeepSeek,直到1998年,上海全市房价平均在3400元/平方米,算你80平方吧,一套房子也不过27万多。可想而知,当时的桑塔纳有多金贵。

高昂的汽车价格,让普通消费者购车或用车压力巨大,中国车企在技术层面却难以从这种模式中获得实质性提升。

一方面,是咱们当时的能力不够,1986年桑塔纳的国产化率仅为2.7%,咱们只能生产轮胎、标牌、收音机、天线等少数零部件。1988年,上海桑塔纳轿车国产化共同体成立,重点攻坚零部件国产化问题,此后才慢慢开始生产方向盘、座椅这些,但离高价值零部件还有距离。

另一方面,外方对技术牢牢控制,哪怕是他们的落后技术,也不愿意跟中方分享,生怕教会徒弟饿死师傅。不过有一说一,这点他们还是很清醒的,以中国人的学习模仿能力和勤奋程度,如果当初真拿到了技术,中国汽车工业也不至于憋屈近四十年之久。

在合资1.0这个阶段中,唯一值得庆幸的,就是中国慢慢培育了一批本土的基础零部件企业,也学到了一些先进的管理经验,这就是早期中国汽车人的睁眼看世界。

合资2.0:有限改进,需求驱动

外国车企在中国这片规模庞大的汽车消费市场尝到甜头后,开始允许中方根据用户需求对产品进行一定改动,其中最典型的就是轴距加长。

1999年,奥迪率先推出专为中国市场打造的奥迪A6L,将轴距加长了90毫米。在立项之前的讨论中,德方对此很不理解,他们认为奥迪A6作为一台行政级高档车,后排空间对于德国人来说都够用了,中国哪有那么多高个子需要那么长的后排。总之,靠原版车型引入躺着赚钱的他们,一开始并不情愿为加长轴距二次开发。

为了打破僵局,中方团队尝试让德国人 “换位体验”:让德国工程师每天由妻子开车,自己和孩子坐在后排。两周后,工程师亲身体验到长途乘坐时腿部空间不足的问题,开始觉得轴距加长方案有意义。接着,两边又经过时间漫长的技术验证,证明加长后的车辆性能和安全性有足够保障。

后来的事实证明,中方管理层还是更懂中国消费者,这一做法极大地提升了后排乘客的乘坐体验,满足中国消费者对于后排舒适性的高要求,奥迪A6L也因此在国内豪华车市场大卖特卖。

随后,奔驰、宝马、大众等品牌纷纷效仿,推出各种轴距加长的车型,如宝马5系Li、奔驰E级长轴距、大众帕萨特领驭等,加长轴距轿车从此大行其道。

这些车型在国内市场销量很可观,但从技术角度看,中方在核心技术方面依旧完全依赖外方,哪怕想要模仿都不行。

一汽的工程师团队曾照猫画虎仿造过大众的1.6升EA111发动机和手动变速箱,放在当时都是比较过时的技术了,但即便这样,大众都看得很紧。甚至惊动了当时的德国总理默克尔,她在北京告御状后,项目不得不下马,连模具都被一一销毁。自此之后,一汽有一段时间用马自达的底盘和发动机造了自己的车子,碰都不敢碰大众的东西。(PS:后文有精彩回旋镖)

这件事也让很多人明白了,市场并不能换来技术,连即将淘汰的过时技术都换不到,你就说扎不扎心、怄不怄气吧。

合资2.0时代,依旧是外方绝对主导,咱们仅在产品本土适应性改进上有了一定的话语权,能提上一些需求和建议,但大多数需求要想落地,也免不了一轮又一轮的battle。

这一阶段,咱们想要做一款新车是难如登天的。这又让我想起了现在的上汽集团设计老大邵景峰,他在1999年进入上海大众从事设计工作一段时间后,做了一台大众品牌的概念车,给德方高管展示并请求指导,结果你猜怎么着?对方表现得非常生气,勒令销毁油泥模型。因为根据合同,上海大众是没有独立设计研发资格的。

现实虽然残酷了一些,但实力不对等是铁的事实。好在我们有一群崇尚唯物主义绩效赢学,不搞印度式精神胜利法赢学的中国汽车人,他们选择了知耻而后勇,更加坚定要走自主道路。

合资3.0:合作开发,地位提升

随着中国汽车产业的小步慢跑,中国车企终于具备了一定的基础技术实力,渐渐有资格与外国车企合作开发新车。

记得最早是上海汽车和德国大众合作开发新帕萨特,这一合作项目具有里程碑意义。后来每一台在美国销售的帕萨特,上汽和大众都能从中分到一笔授权费,这标志着中国车企在技术合作中,开始从单纯的引进方转变为技术输出的参与者,总算开始尝到了一点甜头。

时间来到2008年,美国次贷危机引发全球金融危机,世界经济衰退,中国汽车产销增幅自1999年以来首次低于 10%。这一年,上汽大众拿出了中国本土特制的朗逸,这款车一下子就成为品牌新的增长极。

第一代朗逸由上海大众出钱,由德国狼堡那边主要研发,中方提出一系列本土化改造建议,还承担了设计的重任,外观和内饰都出自邵景峰所带领的团队。虽说一直被调侃并非正经德国车,人送外号“德原朗”,销量却啪啪打脸那些只会调侃的人,从一开始的月销量几千,到后来巅峰时期卖到每月5万+,势头可谓一时无两,一时间,满大街都是“德原朗”的身影。

其他合资品牌看到大众朗逸这么猛,也纷纷推出了中国特供车,比如本田凌派、福特福睿斯、别克全新凯越等等,当中不少车型都取得了丰厚的回报。

这段时间还诞生了一些“合资自主”的畸形玩意儿。东风日产成立了启辰品牌,用老平台做新车,比如启辰T70、启辰T90,后来玩不转才开始用东风自主新平台;广汽本田搞了理念品牌,先是出了燃油轿车理念S1,销量一塌糊涂,时隔多年后又搞了纯电动SUV理念VE-1,也是掀不起半点水花。

上汽通用五菱的宝骏品牌要好一些,起初泛亚做出来的车子也不太行,后面柳州接管了研发,推出的宝骏730、宝骏560、宝骏530、宝骏510、宝骏310都火过一阵子。上汽通用还把一些宝骏的车换成雪佛兰车标,作为低端车型卖到东南亚等市场。

时间来到2014年,上汽通用别克推出的昂科威值得给点笔墨,这款车的研发和生产都是在中国,一年多以后出口返销到美国市场。

刚进入美国市场时,价格跟一台宝马X3差不多,起步价卖到了4万多美元,美国人一看实车:我滴个乖乖,中国那帮泥腿子已经进步到这种程度了。

合资3.0阶段,中外双方开始了优势互补,中方用低成本制造的优势,将外方的淘汰技术平台再利用,开发过程中积累了更多的经验,技术实力进一步增强,在全球汽车产业分工中的地位也有所提升,不像以前那么卑微了。

不过,很多涉及发动机和变速箱的核心技术还差些火候,远远没到逆袭的地步,直到我们重开一局,开始给车子上电、上智能……

合资4.0:技术反超,反向输出

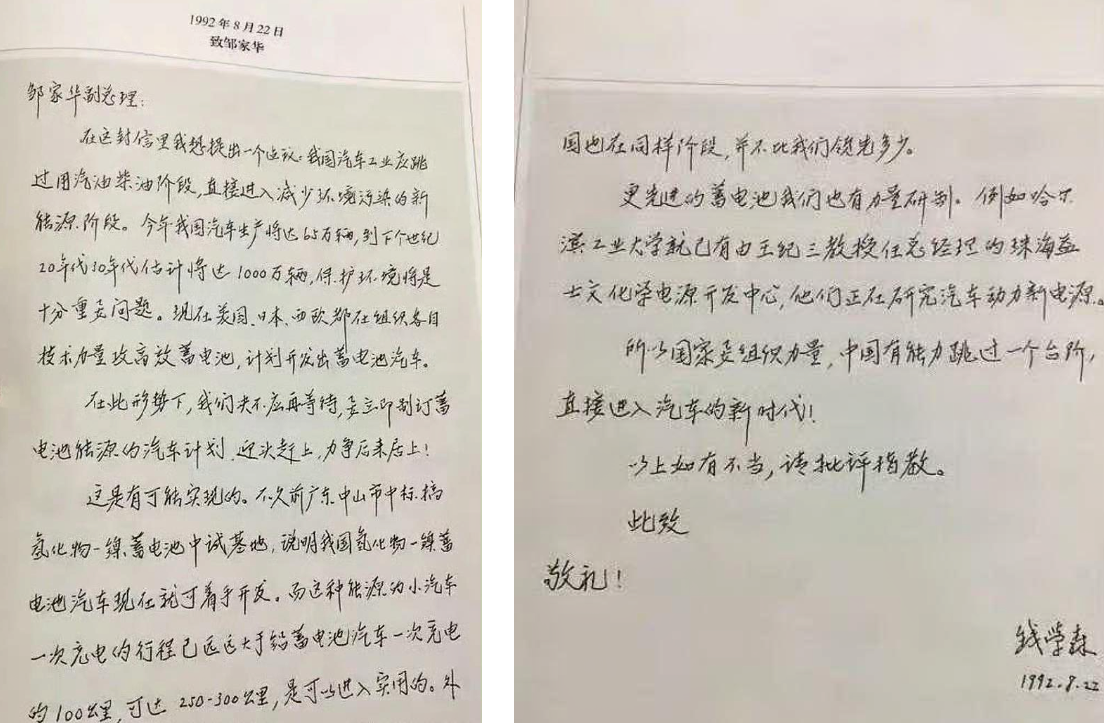

1992年8月22日,钱学森曾给时任副总理邹家华写过一封信,信中提出建议:中国应该跳过燃油车阶段,直接发展新能源车。这个建议在当时有多大胆,现在就有多大产。

进入21世纪不久后,中国的工业相关部门开始制定新能源车的发展规划,希望如钱学森所言,让中国汽车工业实现换道超车。

一开始,消费者们普遍觉得,这种想法纯属理想很丰满,现实很骨感。在后来的规划落地过程中,唱衰的声音更是一波接一波,还因为“骗补”事件被质疑相关的产业政策都是无视市场规律,是拍着脑袋的决策,是急功近利的表现。但好在,我们的上层和很多企业家们、工程师们、高校研究者们没有动摇,各路人马在各个领域里默默地“猥琐发育”。

研究新能源平台的,负责整合三电技术、底盘设计、智能架构;做电池的,反复尝试不同种类的电芯和不同结构的模组;搞电机的,日复一日钻研多合一深度集成、多层扁线绕组、超高转速;研发混动专用发动机的,牟足劲提高发动机热效率;搞智能辅助驾驶方向的,有的在开发密度精度更高的雷达传感器,有的在反复验证并优化智驾算法。

还有我们看不到的很多更细的领域,比如:研究电解液的,一直在想办法提高电离子交换效率;研究正负极材料的,长期专注于解决快充带来的高负荷;研究热管理的,就想办法去严密监控热量变化;研究充电桩的,就摸清楚充放电曲线的安全管理……

(此处省略1万字,但有一句话不吐不快:那些说中国电动车是靠特斯拉开源才发展起来的,我只能呵呵了……)

当多点攻坚积累了足够多技术后,我们的新能源车产业终于从“猥琐发育”到“一身神装”。换道超车这项看似天方夜谭,做梦都不敢想的事业,居然真的干成了。

最近这几年,中国汽车相关企业可能远比大家想象中要争气,相比十几年前咱们在智能手机领域的逆袭程度有过之而无不及。甚至毫不夸张地说,已经对欧美日老牌车企形成了技术代差的领先优势。

俗话说得好:“形势比人强”,这种转变让一众老牌欧美日车企不得不放下身段、放低姿态,反过来主动寻求与中国企业的技术合作。

沃尔沃采用吉利的插混技术和纯电技术,提升自身在新能源领域的竞争力。在欧洲市场卖得比特斯拉Model 3还要好的沃尔沃EX30,就是沃尔沃委托杭州湾吉利汽车研究院搞的,属于是吉利对沃尔沃技术反哺了。

吉利还和雷诺合资成立了HORSE动力总成公司,技术不仅给雷诺用,奔驰也要花钱来买。另外,雷诺三星旗下的Grand Koleos,其实是吉利星越L的换壳车型。

奇瑞E0X高性能电动平台同时被多个欧洲豪华品牌瞧上眼了,路虎、马萨拉蒂、阿尔法·罗密欧都想用这个平台的技术授权来开发新能源车型。

福特也要借助长安的新能源车平台,推动自身电动化转型。

马自达直接套用长安平台,打造了马自达EZ-6,提供增程和纯电两种动力,不仅在国内卖,也供应欧洲市场。

东风日产由中国团队主导开发部分车型,最近的日产N7之所以热销,就是充分利用中国团队的创新能力。他们有一支200人左右的智能座舱团队,清一色是中国面孔,做出来的NISSAN OS系统快要赶上新势力了。

类似的情况还有广汽丰田铂智3X和铂智7,这些车都源自广汽自研纯电平台,牵头人叫柳文斌,他是广汽丰田首次启用的中国籍项目负责人,此前这个职位通常由日本工程师担任。有网友表示:丰田章男这老头儿嘴上喷纯电车,实际行动却诚实得很。

上汽奥迪采用上汽集团旗下智己汽车的电动平台来开发新车型,即将推出的奥迪E5就是首款产品。

奥迪率先“投华”,与华为展开智驾辅助合作,全新奥迪A5L等产品借助华为乾崑智驾增加大卖点。接下来丰田也会用华为智驾辅助,可以预测后续还会越来越多。

Momenta魔门塔的智驾辅助系统也有不少合资“迷弟”,包括奔驰、宝马、大众、丰田、日产、通用等等。

在合资控股方面,大众集团入股小鹏汽车,双方合作开发纯电汽车,到时会用上小鹏自研的智能座舱和智驾辅助。值得一提的是,这些智能技术方面的东西不会有德国团队参与,结合前文的陈年往事,你们品一品,是不是有回旋镖内味了?

Stellantis 集团(旗下有标致、雪铁龙、菲亚特、Jeep、玛莎拉蒂等品牌)选择投资零跑汽车,想要借助零跑的全域自研技术实现自身的电气化转型。当年那批造车新势力中,零跑一直不太被看好,如今都成为香饽饽。

这些案例充分证明了中国企业在新能源和智能化技术领域的领先地位,中国汽车工业实现从追赶到超越的华丽转身,在全球汽车产业新一轮变革中掌握了主动权。

曾经中国汽车备受批评, 被反复用恨铁不成钢的口吻质问道:火箭、卫星咱们都能搞,为什么汽车反而搞不定?事实上,这种类比是有问题的,汽车属于大众消费市场,以市场化经济为主,用户是拿自己兜里辛苦赚来的真金白银用脚投票,和航空航天这种举国体制集中办大事并不一样,起初咱们搞不好汽车这类高级消费产品也很正常。

庆幸的是,我们的汽车工业通过押注新能源,成功上演了一出大力出奇迹,彻底摆脱合资依赖。

回顾这段艰辛历程,中国汽车工业终于迎来了扬眉吐气的时刻,而我们距离成为汽车强国,只有一步之遥,看到这篇文章的各位都将成为见证者!

“娱乐化测试”绑架中国智驾辅助的未来?

文丨秦佳丽 编辑丨李壮

谁来揭开,插混的遮羞布?

“油耗3.4L、续航1621km、三电终身质保——油电同价时代,省下的钱足够每年两次海岛自驾!”

方程豹钛7首台量产车下线!30万级又要出爆款

近日,《财富》杂志(Fortune)正式发布2025年全球100位最具影响力的商界人士榜单。比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)董事长兼总裁王传福位列第5位,排名较去年的第19位实现显著跃升,刷新中国企业家在该榜单的最佳排名。这一排名的背后不仅是对王传福个人领导力的肯定,更是......

比亚迪第五代DM技术再进化,秦L DM-i、海豹06DM-i亏电油耗再降10%,NEDC百公里亏电油耗刷新至2.6L,并通过了权威机构认证,再创全球百公里亏电油耗新低。秦L DM-i和海豹06DM-i进化后,按照满油满电行驶2100公里来计算,每百公里节省0.3升油,总共可以省下......

得房率90.8%!岚图知音掀桌:25万级纯电SUV卷完续航,卷“户型”

BJ全系销量猛涨,北京越野掀起出行新风潮!

新央企新长安,剑指全球汽车前十强

王传福入选全球最具影响力商界人士 看比亚迪的全球跃升之路

近日,《财富》杂志(Fortune)正式发布2025年全球100位最具影响力的商界人士榜单。比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)董事长兼总裁王传福位列第5位,排名较去年的第19位实现显著跃升,刷新中国企业家在该榜单的最佳排名。这一排名的背后不仅是对王传福个人领导力的肯定,更是......

曹操猛涨,江淮垫底。

随着膳食营养补充剂(VDS)市场迈向高质量发展新阶段,行业竞争持续深化。企业要在这一进程中赢得市场,仅依靠传统价格优势已难以满足需求,“质价比”正成为核心竞争要素。

8月9日,吉利银河A7在吉利汽车贵阳制造基地迎来了场盛大且极具里程碑意义的新车交付仪式。这不仅标志着吉利银河A7从生产线迈向市场的关键跨越,更是吉利银河品牌深耕新能源领域

近日,《财富》杂志(Fortune)正式发布2025年全球100位最具影响力的商界人士榜单。比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)董事长兼总裁王传福位列第5位,排名较去年的第19位实现显著跃升。比亚迪创始人全球影响力跃居前五的背后不仅是对王传福个人领导力的肯定,更是对比亚迪近年......

宁家服务双店齐开庆里程碑 宁德时代深耕新能源后市场

在困难时看到光明,守住自己的节奏、扎好自己的根。

20万级舒适天花板!东风风神L8豪华座舱预售12.99万起

工业奇迹含金量还在上升秦L DM-i刷新百公里亏电油耗至2.6L