蔚来终于大规模进军欧洲了,李斌做了一场全英文的演讲,不知道王传福或者是其他比亚迪高管在日后会不会也在进军欧洲时也会像李斌那样,被调侃为“英语讲的有点像日本人”。

但总之,在2022年,我们终于见到比亚迪、蔚来,这2家中国车企真真正正的杀入了全世界含金量最高的汽车市场西欧,不是美国人最常用的那套“疾风暴雨敲锣打鼓”极限施压,而是中国式的润物细无声。当然,这种低调也很能反应尴尬,毕竟中国汽车工业才玩了没几十年,真正实质性得到发展不超过20年,而西欧则是汽车的诞生以及光大之地。

北京时间10月8日0:00,蔚来在柏林举办了发布会,之后的15个小时,李斌和秦力洪接受了中国媒体的采访,给出了一系列的答疑。有采访媒体形容,感觉这是一个泪目时刻,因为往年都是熬夜看外国品牌的发布会,而如今是熬夜看中国品牌在外国开发布会。认知这事,因人而异,不同的认知里肯定有不一样的结论,没人能评论这该不该泪目。反正还是熬夜看的,还是遵循的欧洲时间,只不过主角不是外国车企,而是中国车企罢了。

总之,我们该正视的一点是,中国车企出海,难到了一个新高度。你换位思考一下,一家葡萄牙的企业发明了新技术,跑到了山西大同开一场“新刀削面”的发布会,说要正面刚一波,你脑子里第一个结论是什么?

把主题拉回到蔚来身上,同样,我也参加了这场采访。一切,都还是蔚来的老规矩,发布会的时间有限而且蔚来擅长搞事情,业界对此会有很多的疑惑,所以它每次都会在发布会之后给车主/准车主、媒体、业界一个交代,有什么疑问可以敞开了聊。

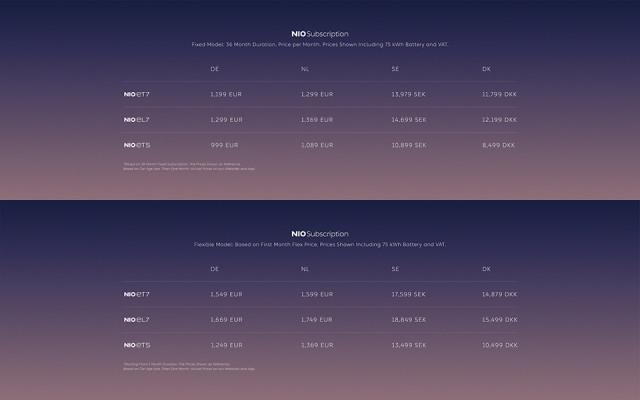

这场柏林发布会只看新闻快讯你是一定会懵的,因为欧洲人懵了,汽车媒体们也大多都懵了。提炼一下核心信息是,蔚来如今进军德国/荷兰/丹麦/瑞典四国是它欧洲计划的第二步,第一步是去年已经落地的北欧,而这个第二步它选择的是只“订阅”不售卖,最低订阅周期是1个月起,而订阅的价格没比保时捷Taycan/奔驰EQS便宜多少。

这之中有很多的反差点,比如为啥在挪威是卖车去德国等国家却更偏“长租”,再比如,蔚来是不是又缺钱了,所以定了个这么贵的价格,还有就是,在挪威卖的并不算好进德国就能好?而且有什么意义等等。

这场采访里,大多数问题也都是围绕着这三个大点,总结一下李斌和秦力洪的答复,其实就能拨开迷雾初步看清楚蔚来的欧洲之路大概怎么走。他们答复的核心是4个点,本土、多变、资金,最后才是蔚来。

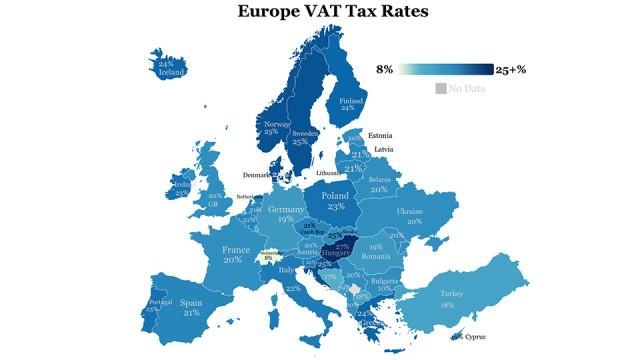

第一是本土,这是蔚来确定使用订阅模式的一个出发点。想要进入某一市场,首先肯定要做的是摸清楚其核心的发展规律。为什么不使用挪威的售卖模式,李斌的解释是,“因为税制、使用习惯不同。”

德国的VAT基本税率为19%和7%,7%的税率主要适用的产品为书籍、报纸、食物和农产品,其他基本属于19%的税率。这是欧盟国家普遍的售后增值税,即是指货物售价的利润税。

所以,在不同税制之下,蔚来目前的新欧洲四国,有个重要传统是公司用车,尤其是在高端车市场里公司用车+订阅服务占比接近60%,除了挪威以外,欧洲大部分国家在高端车的消费中,公司用车、订阅模式是偏多数人更习惯的。而挪威则不同,挪威的制度之下,消费者对车辆有产权的需求在90%以上,所以是以售卖为主。

而在蔚来看来,欧洲当前的高端车市场订阅服务还有不足之处,解决了这些就能解决其立足的问题。思维方面,蔚来进军欧洲的本土感可以说是目前中国车企出海里最好的,不止是打造欧洲团队、把中国人喜欢的配置换成欧洲人常用的,也不只是找本地经销商集团合作卖车,而是更深层的挖掘了一波市场习惯。

至于它发现了哪儿不足,是服务细节度还不够。所以在蔚来的欧洲订阅模式里,除了额外的车主自行充电需要自己付费之外,其他的保险、轮胎、换电、升级等等,费用都包含在蔚来的订阅里。

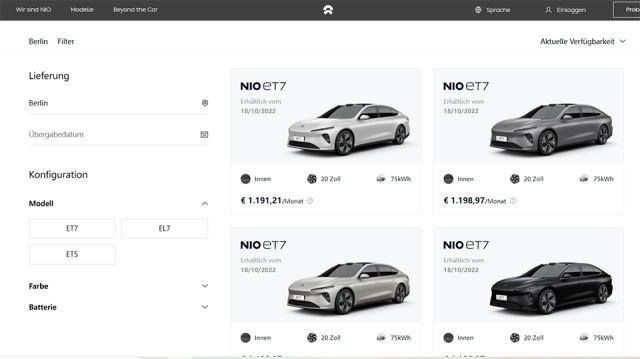

订阅的最短周期是1个月,最长周期是60个月(5年),短期订阅可以任意更换车型、车龄越老订阅价格越低,长期订阅最少12个月起步,价格相对低一些。所以,要是对于有用车需求、有预算,还对蔚来感兴趣的德国人来说,能长期的把蔚来的各种车型玩个遍,唯一麻烦一些的就是,打开蔚来的欧洲官网,里面有N多的车型,需要好好选一选,但好在可以更换车型。

第二是多变,就当下我们所看到的,和猜测的一切,随着时间的发展也都是有快速变化可能性的。最浅层的就是,开启了订阅模式之后,现场就有很多人在App里@李斌,吐槽为啥不让买,因为他们有买的需求。就目前来看,蔚来进军欧洲的第二步是有很明显商业取舍的,80%的人愿意订阅,那20%想要购买的人就暂时没法满足。但,当购买的比例进一步增加之后,这些还会变。

以及,此前有很多媒体猜测,蔚来会在欧洲建立工厂,这些也都是会变的。“如果1年没有10-20万台的增量,建厂肯定不合算。”所以李斌认为,需求够大就建,需求不大就做其他商业决策。

一切都会随着局面的改变而发生进一步改变,有一件事目前是很明确的,当下蔚来进军欧洲,并不是直接大冲特冲的抢市占率、争夺销量,而是先不计算太多代价的试试、学学。就比如秦力洪说的那句“我们之前说蔚来ET5销量超宝马3系更多是致敬,现在来到德国,给了我们一个特别好的贴身学习机会,量多量少并不是最大的重点,而是获得消费者体验后的满意。”

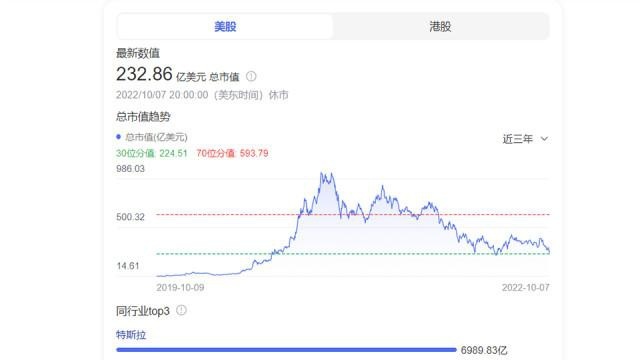

第三是资金,对于蔚来等等新势力企业来说,怎么花钱向来被各界所关注。贾跃亭的段子至今仍被网络津津乐道,即便是特斯拉坐上了全球车企市值第一、马斯克当上了世界首富,也一样是被华尔街频频做空。而蔚来、小鹏、理想等,包括美国这几年的很多新势力,还都处在卖车造车赔钱,更多靠资本市场支持的状态。

蔚来在德国等欧洲三国新计划的背后,钱自然是要继续撒下去的。到明年年底,会至少在欧洲四国新建成超120座换电站,以及蔚来ET7、蔚来ET5、蔚来LS7的后续引入,还有就是欧洲团队的进一步建立。几件事,都比较触及业界感知,因为蔚来向来在企业运营方面花销不菲,欧洲怎么花钱自然是个敏感的事。

不过,仔细看看这一次的操作,蔚来相对来说走的是比较省钱的思路。以往的欧洲订阅模式更多是车企+车队+三方金融公司组成的,蔚来这次走的是去中间商思路。当然,是不是最后真的省钱,还是要看它的订阅率有多高,毕竟车如果是闲置就相当于是在烧钱。

第四,才是蔚来。蔚来的车会符合欧洲标准和法规的发展,欧洲的《GDPR通用数据保护条例》监管力度可以说是世界之最,使用消费者的数据去打通智能驾驶、智能交互迭代、大数据主动推送等等,动辄就会被罚到哭死,所以一切都要循序渐进和执法立法机构沟通着本土化推进。蔚来的品牌和服务体验,会在欧洲得到贯彻,依然有牛屋、有蔚来空间,也有换电站,且同样会组织用户活动等等,很多做法和在中国是非常一致的,唯一的区别就是购买。

那么小结一下这个版块,蔚来的玩法就是,在欧洲用消费者熟悉的模式切入,找到原有模式的不足,解决之中的痛点,然后沿袭创立时且在中国被验证成功的很多做法与技术,最终使用一个灵活和偏轻的资产运营方式。一定程度上看,这也是一种第一性原理,优先想拿到的是消费者体验和满意度,而不太是之前很多车企出海所做的,“不赔钱、多卖车、去了就能尽快挣钱”。

跳出采访时那些问题,我们还可以再换个角度看看蔚来在欧洲的新动作。先可以夸几个点,一是没那么愣头青,不是直接硬闯。在欧洲这几个汽车大国,能用中国市场的模式直接杀进去么?答案是不能。不论是直营模式,还是线上+线下组合销售模式,亦或是4S店模式,这些其实都是欧洲人玩了很多年的方式。认知度不足、消费模式不够新、刺激不到消费欲,日系车在欧洲死活就是起不来就是个好样板。

是它们的车不行,技术不行么?不是。是它们的品牌认知度不行么?至少要比中国车企好太多。但核心就是,玩法没想明白。所以,蔚来这一次的新尝试,还是有亮点的。

第二个点是,没那么功利,当然了也没资格功利。其实早在去年,刚刚进挪威的时候,李斌和秦力洪就说过一件事“短期肯定赔钱,但能接受”,这次来看,还是继续贯彻了下来。蔚来想要的是,消费者满意度、贴身学习的机会,这个目标比较虚幻,但一定真正能让消费者满意,那就至少比“野蛮人”的形象好很多。

第三点其实是,蔚来的这盘棋并不小,从进军欧洲的速度,进军欧洲的节奏来看,这家企业在成立时确实是直接以全球化为基础的。产品理念、前瞻技术布局,服务体系、商业模式这些都是国际化视角,而不是先在中国卖,卖得不错,再去全世界试试,这种传统套路。

但,事情肯定不可能是脱离多元的。蔚来要面临的压力,很明显。

比如,蔚来所说的长期主义和坚守,资本市场和舆论市场认不认。现如今,蔚来还未达到盈利线,此前预计在2023年年底会实现这一目标,所以时间还有14个月,这之中的变数颇多。所以,真正在德国等国全面铺开时,预计会在2023年完成,这之中的财报非常重要。如果能解决目前卖一台车亏X万的局面,且在欧洲拿到预期结果,这才是理想结果。

这么多年,绕来绕去,又回到了2018年大家最常聊的那个话题,“蔚来烧钱能烧多久。”但是这个话题也挺打脸的,它正如特斯拉那样,在财报数字长期波动的情况下,继续成长下去。

所以眼前的局面就是,蔚来的商业模式、技术模式都玩出了创新,不再是跟着欧洲、日本车企的传统思路玩下去,那只要钱跟得上、人跟得上、前瞻技术不断档,那实现特斯拉那种绝地翻盘是有机会的。

不过,这个机会有多大,当前是没答案的。眼前的中国车企,有很多在进行出海,执行动作上是2种,第一种是摸清楚需求,本地建厂,第二种是摸清楚需求,从中国或周边工厂出口。这,其实还是欧美车企100多年来的老玩法,至少目前没太多创新之路。

思维上,相对多元一些。有吉利的合作+渗透式,整个欧洲市场能合作的车企,几乎都跟吉利玩出了落地动作。沃尔沃、奔驰、smart、领克、路特斯、极星,还有接下来可能的雷诺,当前来看,吉利的渗入是比较成功的,销量数字上都有明显的长进,吉利更多作为幕后玩家出现。至于挂着吉利车标的新车能不能在欧洲硬刚老牌选手,那又是中长期的后话。

当前的比亚迪,其实和吉利一样,也是布局了欧洲多年,且如今技术储备、供应链储备、资金层面都到了合适节点,且之前有着商用车先淌水。最后,才到现在有了水到渠成,刚刚拿下Sixt的6年10万台租车大单。

对于目前刚刚成长起来的一批中国车企而言,以上2家的模式,其实都有着不可复制性,因为时间和运气。吉利从收购沃尔沃之前就已经在思考出海的问题,之后的很多行为属于近20年长期效应后的开花结果。比亚迪也一样,商用车很早就有布局,在欧洲有其他企业没有的体系优势,且技术路线上,比亚迪很早就对新能源这个当今的风口开始储备。所以,当下的它,可以在欧洲乘用车、商用车、动力电池等齐飞。

没有超过10年的提前布局,没有技术路线上的独一无二,因而对于那些谋求新出海的中国车企来说,欧洲这块骨头很难啃,美国则更难啃。

当然了,出海肯定是要出的,其背后的意义就是破内卷。任意一家企业都知道,如果想做大且具备长期的生命力,仅在本土市场里卷下去,活路会越来越窄。中国市场的竞争太过激烈,从利润率、融资、市场占有率等众多角度来看,车企为了生存的竞争都会日趋白热化。欧洲也一样,老牌车企牢牢的把握着各大领域,且政策制定上也对新生事物的力度不够,如融资2000万欧元都很难,如果融资成功,只能在老牌车企们看不上的领域发展。

全世界都很卷,不同市场里有着不同的壁垒和限制,所以想要走出去,而且能走出去肯定是件好事。但,走出去的难度,也可想而知。蔚来的欧洲计划第二步,我们已经分析过了,自然是有亮点,也有考验的。不过,我们从中能发现一个点,传统思维模式的出海路线,想要站住脚,天时、地利、人和三者缺一不可。对试水出海的车企来说,想复制比亚迪、吉利的那种模式,不太现实。

蔚来的这种路线,很有意思,但如果偏轻资产运作+灵活订阅+中国技术创新做主导+初期就有全球化布局的模式走不通的话。考虑到当前的国际关系和地缘政治,以及本土车企的针对(如蔚来ES7因此前奥迪的诉讼被改名为蔚来EL7),中国车企想出海,那预计就得再花几年再研究研究了。

Momenta为何被收车企青睐?

汽车企业必须坚持长期主义。

电商消灭的不仅是批发零售业,野蛮生长将毁掉含汽车业的所有行业

马斯克豪赌AI,Grok4是神级副驾还是数据黑洞?

上汽造“最便宜的华为车”,尚界能否扛起月销3万辆的期待?

点火启动,动力瞬间响应,这样的驾驶体验离不开一颗“聪明”的汽车心脏——汽车蓄电池。近日,DF蓄电池常德旗舰店盛大开业,再次为车主带来高性能、长寿命、环保节能的启停技术新选择!

上汽通用启动至境轿车项目,打响高端新能源进攻战#上汽通用全面转入“进攻战”#老牌车企出手就是王炸#至境开启别克在华新篇章

7月15日,吉利控股集团宣布,旗下吉利汽车控股有限公司(以下简称“吉利汽车”,股票代码:0175.HK)与极氪智能科技有限公司(以下简称“极氪”,股票代码:NYSE:ZK)正式签署合并协议,吉利汽车将收购其尚未持有的全部极氪股份,极氪股东可选择以现金或置换吉利汽车股份作为对价。此......

国产汽车为何热衷于创立新品牌,这些品牌存在哪些风险?

7月15日,比亚迪宣布全品牌上线手车互联功能,深度融合华为、OPPO、荣耀、小米、vivo等中国所有主流手机品牌生态,打造覆盖全场景的智能出行体验。

2026九州汽车生态博览会由定制改装、汽车科技、汽车零部件、商用车、房车露营、汽车文化6大主题组成,全景展现全球汽车产业链的技术迭代产品创新与发展趋势,是全球第一个覆盖乘用车和商用车市场,集合整车发布、汽车科技、汽车零部件、汽车改装、汽车文化的全产业链B2B2C生态展贸平台。

实测阿维塔11 样样拉满!30万级豪华电动 天花板!

放眼国内的豪华品牌,德系三强BBA基本占据了半壁江山,三个品牌均有自己的品牌标签,其中主打运动化的宝马一直是许多年轻消费者的“心头好”,不过在2025年上半年,宝马在中国遭遇了近年来最严峻的挑战

在当下豪华品牌车型市场,智能驾驶能力已经成为越来越多用户选车关注的“基础项”。众多豪华品牌在智能驾驶方面,寻求的路径不同。有自研的,有跟华为“一揽子”合作,也有与专门智能驾驶公司合作研发的。这也造成在竞争激烈的智能驾驶领域“三分天下”。

零跑的成功法则:用慢哲学跑赢新势力生死赛

新能源内卷下的牺牲品?两款紧凑型SUV销量下滑

近日,视觉中国发布关于控股子公司增资扩股引入战略投资者公告,表示公司通过全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司控股的大象视觉(深圳)科技有限公司完成战略投资者引入。此举是为了加快公司在AI方面的布局,促进公司“AI智能+内容数据+应用场景”战略规划的协同发展。

几张外观图就引爆车圈?或许你们没有真的读懂尚界H5!

再添8台!安徽第三批氢能环卫车交付

2025世界智能汽车大会,共谋智能汽车“向新力”