李想本人在理想汽车2023春季媒体沟通会做了105分钟的分享,全程没有任何的提词器帮助、甚至没有一次“战术性喝水”,仅依靠5页简单至极的PPT就完成了。

整场演讲几乎没有任何套话,把一个全新的汽车企业如何构建“从0到1”的过程和洞察都讲得清清楚楚,然后又把对“从1到10”的阶段思考、判断、背后的缘由、挑战、要解决什么问题,都和盘托出。

换句话说,李想这次的演讲,让理想汽车的发展规划成为一个明盘,有什么样的产品、什么样的技术路线、到2030年是什么样的规划,乃至于细节到理想汽车会怎么铺设超充桩都已经可以清晰地知晓。

然而,从李想本人到理想汽车上上下下,都并不觉得有任何不妥,尽管里面有很多内容在其他车企往往都选择故作矜持的表示“我们会在合适的时间再给各位说”。

李想的这种坦诚也好、开诚布公也好,背后更多的是一种自信。自信到把自己的造车经验和发展路径都悉数公开,其他车企——至少99%——都无法复制理想汽车的路径。原因很简单,可能很多车企都有资源、有研发、有人才,可除了理想汽车拥有这样的组织架构、能够完成这样的落地之外,目前汽车行业中还没有别家。

这并不是说大话,因为李想本人没这样说过,只是外界都有类似感觉。

实际上,真正要谈理想汽车的方法论,离不开的是李想本人的方法论。

如果你深度研究李想过去很长时间的演讲内容,会发现他是一位学习能力极强的企业CEO,同时能够高速迭代自己的知识,但是底层运行的逻辑框架却非常固定——学习、跟随、验证、重复、迭代。五个环节,一环扣一环,不断循环。

1、学习

李想一直在强调自己是一个很擅长学习、学习能力很强的人。他应该算是汽车行业里面学习能力、学习强度最高的CEO,也是一位真正可以称得上“产品经理”的CEO,因为从他的演讲里面你就可以知道他对产品细节的熟悉程度。在很多车企的CEO还靠着PR部门给到回答内容、大多数回答模棱两可的情况下,李想对问题的回答应该说精准而明确,技术细节和成本推导都是有理有据,至少比很多媒体人更清晰。

而他的学习方式,更像是“集各家之所长”。比如李想本人所提及的“从0到1”、“从1到10”的战略思维,其实基础理论应该是来自于硅谷创投教父、PayPal创始人彼得·蒂尔(Peter Thiel)的那本《从零到一》的斯坦福课程演讲小册子。

李想的学习能力不仅仅体现在怎么样做好战略,更在于其对专业技术的学习深度上。如果你仔细去看李想的采访内容,会发现他对技术的理解是很前沿的,这些技术的优势是什么、应用于什么领域,都非常的清晰,从800V快充技术到自动驾驶技术,还有智能座舱这些原本他就很熟悉的数码电子等等,他都能讲出最新的技术,不需要公司的CTO来分担回答。按照李想的说法,他最关注的事情,不是做什么,而是不做什么,聚焦什么,因此这些决策都需要专业知识储备。

举一个简单的例子来说明李想对专业知识的颗粒度细节。有一个汽车工程师在微博上讨论理想L9用的单腔空气悬挂,用了保时捷车型做举例,说保时捷没有用过单腔空气悬挂,很快李想本人就在那条微博下评论回复说保时捷Macan就是用了。这足以看出李想对技术细节的熟悉。

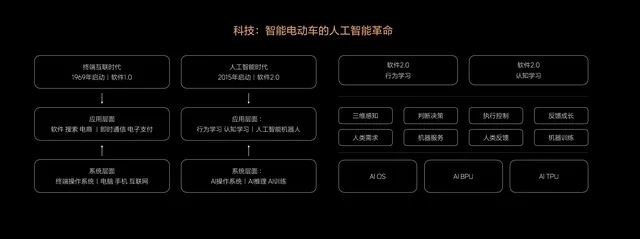

在最近的沟通会上,李想谈到人工智能如何推进自动驾驶时,他非常清楚目前特斯拉用的是什么技术路线,能够知道OpenAI背后的大模型技术带来的颠覆性,端到端控制、BEV算法和占用网络技术,甚至能够把大模型训练所需要的芯片成本和芯片选择讲得清清楚楚。

“接下来成本更高、挑战更大的是整个大模型的训练,因为美国从去年开始就限制中国训练芯片的发展,以及限制英伟达向中国出售高带宽的训练芯片。包含训练芯片以后也不一样,今天无论是在车端使用GPU,还是在云端使用GPU,其实对于大模型而言都不是效能最高的方式,它只有20%左右的效能,也就是理论上另外80%的成本都是被浪费掉的。因此,其实像英伟达,做自己的BPU,以及做自己的D1的训练芯片,以数据流的方式来做大模型的训练,基本上整个体系构建起来以后,大概能做到英伟达A100 1/6的成本,复制整个计算集群,而且可扩展性变得更高。”

这段话的信息量,相信一般职业经理人出身的高管中能够理解的人并不太多。

2、跟随

从李想,到理想汽车,有一个特别厉害的地方在于,他们在经过了高强度的学习之后,会把全球最好的东西进行模仿,内容形式也好、产品也好,亦或是技术也好。

需要指出的是,这种模仿不是“山寨”,而我更愿意称之为“跟随”,原因是细节做得极其到位,并且完全根据自己的实际情况做了适应处理。

就好像理想汽车的发布会,你会很明显的感觉到,就是在学习苹果。从最早李想单人在台上演讲,到后来李想背后呈现的精美PPT,再到整个线上发布会的展现流程和宣传片拍摄,不能说似曾相识,只能说一模一样。

这里面当然有李想对乔布斯和苹果公司的致敬,但更多还是“跟随”全球最好的营销人、最好的企业、最好的发布会模式,然后以无限接近的方式展现。

“无限接近”到什么程度呢?比如最新理想L7那种如同苹果发布会一样的虚拟一镜到底的转场效果,简直是国内汽车发布会的标杆。还有则是全程统一的PPT展示,都是非常的苹果范儿。

如果你对照一下国内绝大部分车企的上市发布会,各种混乱与糅杂,虽然看上去在讲产品,但是每一个场景都只是为了给领导展现的机会,毫无观赏乐趣可言。

理想汽车这种“跟随策略”背后,一方面反映出了理想汽车这家公司的强大学习能力,另一方面则是符合用户的惯性思维,跨越心智壁垒。

还是用发布会举例,如果苹果的发布会是科技界的春晚——可以吸引到所有科技媒体、财经媒体的报道,那采用这种发布会形式一定有其原因。所以理想汽车只要能够复制其流程、精致度、表达形式,那也可以获得比普通汽车发布会更多的流量和关注,而且消费者会天然把“理想”和“苹果”等同起来,划为“科技智能企业”,而不仅仅是一家新的汽车公司。

这种利用营销惯性来打破心智壁垒的做法,不止一次帮助理想汽车快速进入消费者的认知中。同样你可以看到理想汽车的商超门店、理想汽车的产品销售体验、乃至理想产品“Air、Pro、Max”的命名方式,都是非常的“苹果”。

至于原因,还是那句话:如果说消费者已经被苹果教育了十几年,已经被数码企业花费几千亿营销费用教育过了,那为什么不能直接拿来用呢?如今的消费者是去理解Pro、Max更容易,还是理解尊享版、尊贵版、旗舰版更容易呢?

上面这些只是理想汽车在营销上的“跟随”,再深入来看,其实在技术路线上,理想汽车也很习惯于跟随。

比如在自动驾驶领域,李想的说法是:“我们其实真正对核心智能驾驶的自研投入,是从特斯拉把大概的逻辑模型跑通以后才正式开始的”。所以,在智驾这块,李想也是先看到了谁最接近成功再进行投入,这也是一种跟随。

还比如理想汽车在研发豪华SUV的驾乘质感方面,李想直接要求研发人员长时间开同级别豪华车来进行对标,最终使得包括L9、L8在内的驾乘质感大幅度接近同级别豪华品牌产品。

“由于我们最开始招的人都是做10万块钱的车的,所以在做30万块钱的车的时候也这么做。我们当时怎么处理的?我们买了一堆特别好的车,让大家天天开,千万不要像在原来的厂商那里,进车里拿尺子量量就走了,而是要把这车天天开,每天必须开,开3个月以上再来谈悬架到底应该怎么调。别把一个30万、40万的车,把一个全尺寸、一个中大型SUV非得调成紧凑型SUV的驾驶感受,这是不对的。要去试一试,看看宝马X7是怎么标定的,看看奔驰GLS是怎么标定的。”

就算是理想的CFO李铁也在讨论“跟随”:“理想汽车所有人也都是沿着特斯拉的路在走的,关注产品、销量和经营现金流的模式,而不是一来就看盈利。”

可以说,“跟随”这一个环节其实也很好的印证了彼得·蒂尔在《从0到1》一书中强调“后发优势”,等待别人先花费力气开创市场、选择技术路线,再由自己跟进、调整,完成份额提升的最后一击。

在对李想的采访中也可以注意到,李想一直在强调自己比较善于寻求“次优解”的方案,而不是最优解。“因为最优解的方案风险太大,往往带来巨大的坑,苹果会研发最新的技术,但它会使用次一级的成熟技术。”这也说明,李想其实是一直在跟随市场,而非领先市场的。

再次强调,这个“跟随”不是山寨,而是“极致的接近”。

对于绝大多数车企来说,他们或许也有“跟随”这个意识,但更多时候他们会第一时间出来“反驳”这个意识。因为在很多人的概念中,“跟随”并不是一个正面的词语,意味着领导会觉得你在模仿别人,而领导要的是“创新”。最终可以看到,汽车企业里面有很多为了创新而创新的现象,小到配置名称,中到配置的定义,大到产品的设计和定义,然而基本上都是白忙一场。

实际上不要小看“跟随”,真正要做到跟随市场领导者的水平,需要花的绝不是表面功夫,而是真正的花心思去研究领导者的行为模式和发展逻辑。要做到这个极致,就已经需要很大的投入了。

3、验证

在李想的企业经营理念里面,很强调的一点就是“验证”。

这个“验证”的思维,大到理想汽车这家企业的战略层面,中到组织理念,小到一个需求的改进层面,他们都在提。而验证只是一个确认点,验证之后紧接着的就是快速扩张。

李想就说,“企业的经营从0到0.1的验证,从0到1,再从1到10,其实也是在不停往上提升的,所面临的问题也是不一样的。”在他看来,过去7年半的经历和验证在内的一个完整过程,验证了0到1的阶段商业模式和产品逻辑是可行的,之后1到10的阶段就是要把已经验证的成功发扬光大。

比如他们在理想ONE上验证了六座家庭市场的需求、验证了增程驱动形式的需求、验证了“统一一个配置”的策略,所以就坚持推出理想L9、理想L8这类同样定义、同样形式、同等配置的产品。可以看到,在验证理想ONE能够做到月销万辆的水平后,到了理想L9/L8/L7出现,理想汽车就是把这一规模扩张了三倍。

而在产品需求层面,理想汽车上上下下也是在不断追求“验证”。

李想就举了一个例子:“一个软件和硬件都要做完整的PEA分析,很多传统汽车厂商的员工来我们这里做产品之后就会明白,传统汽车厂商产品根本没有办法超越我们,因为我们做的工作比传统汽车厂商完善得多,从需求的分析到需求的验证,再到零部件的SOR,再到后面零部件的验证,再到整车的验证,我们整个流程非常完整,没有任何人(任何步骤)可以跳过去,不做完整的分析绝对不会立项,研发也根本不会去做。

而在做(验证、分析)的过程当中,研发团队、包括后面供应链都跟产品提前介入,我们想做一个新的功能一定要到供应商里面、到研发里面拿到所有关键的细节才能往下走,这是怎么做好产品的关键,一定要知道怎么去做取舍,以及建立完整的验证体系。”

可以看出,“验证”是理想方法论里面极其重要的一点,不通过验证,就不能往下推进,每一步推进都要以验证结果来支撑。这个逻辑其实也很简单,就是可以把损失提前控制,如果在没有验证的前提下推进,一旦错了,那么带来的打击和损失将是巨大的。

这一点可能也是李想从最早SEV车型上学习到的沉重一课。

“验证”这个环节不仅可以放到产品研发层面,包括在营销层面也是应该有的,然而在传统车企的营销部门里面,几乎是没有这个环节的。

对于很多企业来说,营销就是一个“一锤子买卖”,哪怕几百万上千万花费出去完全没有任何声响,好像也无所谓,也不汲取任何经验。实际上,对于任何一个营销活动,至少每一个环节都稍微验证一下,就能够知道哪些有用、哪些没有用——特别是在算法营销时代,铺天盖地的广告早就没有太多意义了,精准化的营销才有效果。而这个“精准”,完全是可以用“验证”的思路去标准化的。

4、重复

“重复”这个环节,最好的案例也是李想本人。

就以这次理想春季沟通会的105分钟演讲来说,他能够一分钟都不停歇的讲完理想的发展逻辑、技术规划、目标愿景、企业组织优势等等内容,而且过程清晰逻辑顺畅,不要说一般人难以做到,即便是我所见过的那么多汽车高管也鲜有人可以做到——在这个上台十分钟都要照着提词器念的汽车行业,李想的演讲能力,是完全碾压级的存在。

世界上没有什么轻轻松松的事,这也不是李想天赋异禀,实际上这场首次对外的分享,李想本人已经做了至少几百次。据说在第一次车和家决定停掉SEV小车的时候,李想给1100名员工讲了上百次。而后基本上每个月李想都要给新入职的员工做类似的演讲,还有就是每次李想接受媒体专访、给其他企业高管做主旨演讲,几乎都会讲一遍。

区别在于,面对内部员工时,李想主要讲组织架构、组织理念的模块;面对产品分析会的时候,李想又会讲企业技术路线选择的模块;面对媒体和其他企业高管的时候,李想则会讲理想汽车的发展战略、企业组织迭代这些模块……据理想内部的一位员工说,他其实在不同场合听过李想讲不同的部分,内容可能大同小异,今次只不过是串联起来了。

正因为李想已经反复讲过几百次理想汽车的企业战略、技术路线的思考、组织理念,因此面对媒体沟通的时候他早就了然于心了。对着5页PPT的每一个部分他都能很清晰地复述出来。

理想汽车其实也是类似的发展范式。比如说重复,理想L9、L8、L7就是一个模子出来的产品,这就是重复,就连李想自己都说“这些车都一样,就是壳子不一样”。

李想毫不避讳的原因是,他并不认为“重复”是一个不好的事情,反而是应该鼓励的。“只是尺寸进行了减小,但是我们核心的技术、平台优势都会继续延续,甚至几乎都是一样的。因为这样的话,长期效率会更高。”李想回应如何在20-30万元市场保持竞争优势时举了个例子。

按照“重复”这个逻辑,理想汽车在研发第二代平台时就选择把每个模块都通用化,智能座舱、智能驾驶、底盘、驱动系统等等,甚至都可以复用到纯电动车型上。

其实,前面提到的反复“验证”这个环节也可以视作一种“重复”,通过重复实施验证流程来管理开发流程,最终达到避免出现纰漏的目的。

另外可以看到理想在市场层面也是在不断“重复”自己很熟悉的流程。

比如理想汽车一开始在营销层面没有选择垂直汽车媒体,而是大范围的选用数码媒体,因为李想本身就是数码+网站的双重创业者,第一批理想汽车的员工也有不少来自于泡泡网、苹果零售店等等,非常善于数码产品的营销。所以可以看到借助社交媒体,理想ONE迅速在以男性为主导的家庭消费群体中打开市场,之后理想L9还是延用这一“社交媒体为王”策略进一步拓展了高端市场,然后又重复下沉到L8、L7的推广中。

按照李想的逻辑就是,越是自己做得熟悉的流程,越应该重复,因为“从1到10”的过程就是把之前的成功发扬光大的过程,没有必要重新去做。

毫无疑问,对于很多传统车企而言,他们就被“重复”这个词语所局限了,生怕消费者觉得重复了就没有新鲜感。其实这里的“重复”更多是一个方法论,重复执行一种过程、一套标准,通过“重复”的标准化流程才能达到创新的目标。

没有方法论的“重复”,那叫无用功;没有“重复”的方法论,那只能依靠灵光闪现,而创新也大多是昙花一现。

5、快速迭代

很多人会觉得,虽然理想汽车的方法论都是学习、跟随、重复,那不是就永远跟在别人后面、又如何完成创新这一环呢?

从我对李想演讲的来看,理想汽车的创新维度来源于“快速迭代”这个过程。就是通过不断的高强度学习,然后能够快速迭代自己的知识架构、寻找到可以学习的对象、完成跟随和验证,再重复一遍之前的逻辑。

如果你去看李想和理想汽车的发展,会发现他们一方面坚决聚焦于自己的企业价值观,锁定在家庭用户市场,但另一方面围绕这个市场他们会不断迭代自己的产品。

简单举个例子,一开始理想ONE就是拥有四块屏幕的,不过是三连屏和一个车辆控制屏幕,这个布局被消费者接受和认同。可是理想在后来的L系列上很快就迭代了,采用中控屏+副驾屏,再加上后排娱乐屏,而前面采用大尺寸HUD和安全驾驶屏。同样是四个屏幕的设计,理想ONE和理想L8又完全不一样。

这个变化就来自于理想汽车的快速迭代,他们知道市场需要的不是简单的四个屏幕,而是交互体验,所以理想迭代的是体验,而不是屏幕怎么组合。

可以发现,李想和理想汽车在新技术的追逐上也是很快的。

同样是语音引擎,理想汽车并没有简单地依靠供应商,而是开始自研以掌握最新的技术,完成体验迭代。比如“理想同学”目前已经进化到全新一代的端云一体架构,集成了理想汽车自研的面向车载场景的推理引擎LisaRT,可支持更强、更复杂的算法在车内部署。此外,自研算法在语音和视觉交互方面也,MIMO-NET算法能实现多音区人声的准确分离;结合自研的语音识别算法MSE-NET,“理想同学”在实车测试场景下的唤醒率及识别准确率均提升至98%。这些拗口的缩写词是什么不重要,重要的是,理想汽车在不断投入。

再比如在智能驾驶领域,理想汽车的投入研发也在快速跟上,路线选择和特斯拉FSD一样。这个逻辑看起来简单,跟随学习特斯拉,但背后还是需要知识体系的快速迭代,然后选择一条路线去All-in,毕竟对于理想汽车的体量来说,它只有一次投入的机会。

据说李想的演讲内容,虽然重复过很多次,但并非每次都完全一样,而是每隔几个月就有一个迭代,从技术路线到产品思维,甚至大到组织理念。

“我觉得组织的另外一个挑战跟规模相关,因为不同的规模又会决定你的管理方式。比如规模小的时候,用职能型的方式就能管理好了,但是像我们这种涉及软件硬件、AI等各种复杂因素、长周期的企业,你如何做到确定性和灵活性能够兼备?……比如我们从2020年到2022年一直有个特别纠结的事情,我们最喜欢的企业是苹果,但是大家都认为苹果是一个职能型组织,所以我们荒废了两年多时间,思考是不是转为矩阵型组织。还好我们从2021年做了个矩阵型组织的尝试,就是在产品研发上面按矩阵做,效果非常好。”

可以看到,在整个体系高强度学习之下,理想汽车的快速迭代能力之强。即便是组织变革这样盘根错节的事情,也能够在两年之内快速跟进完成。

当然,通过李想的叙述也能够知道,组织形式转变本身完成其实很快,但慢是慢在思考要不要这么做,这个是需要不断迭代自己的知识的情况下才能做出正确选择。就好像可能在2020年看到某个技术很不错,放到2022年就不一定可行了,汽车产业是一个长周期的行业,每一个决策都可能影响到五年之后,所以用70%的时间来迭代知识和思考,用30%的时间来执行,是合理的。

对传统车企高管的启发就是,每一个局内人都必须不断快速的学习,迭代自己过去十年、二十年的知识积累——依赖过去那是惯性,完全听从流行也是盲从,只有不断迭代自己的认知,才能寻找到“真知灼见”。

驾仕总结:

这篇文章不可能教会其他车企学会“理想模式”,更不可能PR就可以让自家的CEO模仿李想。但是李想和他的理想汽车,用他们从零到六百个亿的营收证明了一件事情,那就是身处这个快速变革的时代,汽车从业者必须要有高强度的学习能力,要有快速迭代自己的能力,并且也要能够坚持做正确的事情,而不是盲从于潮流、更不是以无所谓的态度放任自流。

说一句不太得体的话,如果你现在作为一个汽车行业的从业者,发现自己每天还有富裕的时间休闲娱乐,或许很快就跟不上新的智能电动车时代,因为你之前熟知的知识体系,可能在明后年就会有一大半被迭代掉。

所以理想的方法论,你能学得会吗?

文|刘学晓

图|网络

【英俊的车车报道】7月12日,武汉举办的岚图用户之夜暨岚图FREE+上市发布会当天,百余桌宴席依次排开,千余斤武汉特色小龙虾作为待客佳肴供应现场,来自全国各地的岚图用户齐聚一堂。这场融合城市烟火气的家宴,既是岚图品牌五周年的庆典相聚,亦是其与用户深度联结的具象呈现。

3.0T的燃油版坦克500会不会绝迹

汽车企业必须坚持长期主义。

极氪私有化。

上半年全球销量下滑,中国市场下滑近三成,保时捷何去何从?

TOP1!澳康达再次蝉联中国二手车经销商百强榜第一!

2025年6月的汽车市场,比亚迪又霸榜了。集团销量38.3万辆,稳坐头把交椅,单一品牌也以34.3万辆领跑全市场。

比亚迪势不可挡!2025年6月单月及上半年销量双夺冠

2026九州汽车生态博览会由定制改装、汽车科技、汽车零部件、商用车、房车露营、汽车文化6大主题组成,全景展现全球汽车产业链的技术迭代产品创新与发展趋势,是全球第一个覆盖乘用车和商用车市场,集合整车发布、汽车科技、汽车零部件、汽车改装、汽车文化的全产业链B2B2C生态展贸平台。

实测阿维塔11 样样拉满!30万级豪华电动 天花板!

为安全兜底源于技术自信!秦L引领智能泊车进入“安心”时代

零跑的成功法则:用慢哲学跑赢新势力生死赛

车坛快报|7月第二周销量榜,吉利与极氪签订合并协议

极氪汽车全面私有化,“一个吉利”战略进一步深化

几张外观图就引爆车圈?或许你们没有真的读懂尚界H5!

都说支持国产,那为啥买普拉多而不买坦克700

捷途旅行者,远方焦虑症的情绪解药 6月销量15289辆,上半年销量7.17万辆! 上市22个月,全球销量突破28.1万辆! 不愧是方盒子销冠,实力毋庸置疑!

理想新车1000万保密违约金,创下新高,真保密还是赢流量?

35+正是闯的年纪?长城、小鹏打破焦虑,突然专招“大龄员工”!

前两天,广汽集团发布了2025年上半年财务情况的预告,预计亏损18.2亿到26亿元。