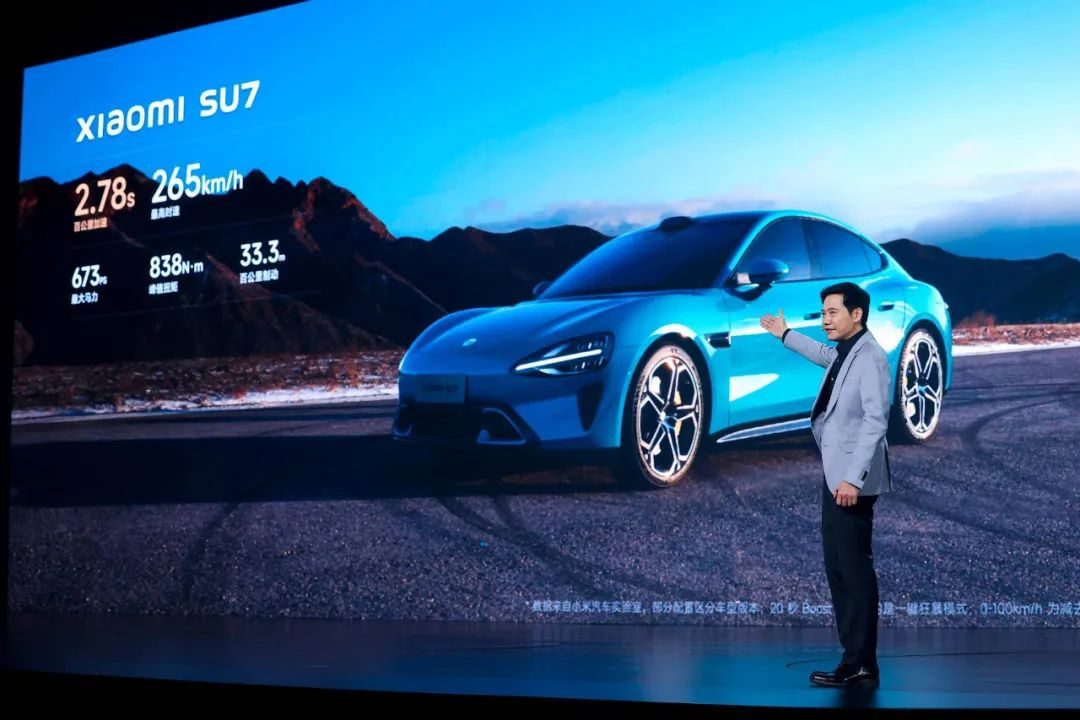

2024年,小米SU7用一场“性价比革命”撕开了纯电轿车的市场裂缝,尽管开局占优,但2025年的小米YU7面临的是一场更残酷的战争——它必须证明,小米汽车的奇迹不是昙花一现,而是系统性能力的延续。

从数据看,2024年小米SU7的13.6万辆销量背后,是产能利用率突破200%的极限压榨,是雷军的孤注一掷。

但到了2025年,当小米汽车的销量目标被锚定在30万辆,当二期工厂的15万年产能必须兑现时,YU7的使命已不仅是“复制SU7”,而是要在SUV这个红海市场中,扛起小米汽车规模化的生死线。

这场战争的本质是什么?如果用三个关键词总结的话,就是价格锚点、产能效率、生态壁垒。

价格锚点:与鸿蒙智行的“贴身肉搏”

YU7的定价策略,是一场精密计算的“心理战”。

根据小米内部测算,YU7的起售价大概率落在23万-24万元区间,直接对标鸿蒙智行的25.98万元起智界R7。

但华为的“杀手锏”在于其尚未完全释放性价比潜力——若智界R7增程版降价至24.98万元,YU7的定价优势将被瞬间稀释。更危险的是,鸿蒙智行的品牌溢价和渠道渗透力,可能让小米陷入“低价不低质,但用户不买账”的尴尬。

2024年第4季度,智界R7单月销量已突破1.6万辆,而Model Y仅增长5%。华为的ICT技术储备和生态协同能力,使其在智能座舱、智驾系统上的成本控制优于小米。

这意味着,YU7若想复制SU7对Model 3的“平替神话”,必须将价格差拉大至3万元以上,同时确保核心配置不缩水。但现实是,小米汽车的毛利率在20%左右,而鸿蒙智行仍有降价空间——这场博弈中,小米的“价格武器”并不绝对锋利。

产能效率:二期工厂的“时间陷阱”

产能,是小米汽车2025年最大的不确定变量。

按照规划,二期工厂将于2025年7月投产,但实际可用产能仅有6万辆(按半年爬坡计算),这意味着YU7若想贡献10万辆以上的销量,产能利用率需突破166%。

而小米一期工厂的产能利用率200%“超负荷神话”能否复制,取决于两个关键因素:

供应链韧性:小米的“投资+孵化”模式虽已布局百余家供应商,但SUV的零部件复杂度高于轿车,供应链协同难度指数级上升。

交付周期:SU7的订单池仍积压超10万辆,若YU7上市后需求爆发,小米可能陷入“双线作战”的产能分配困境。

从历史经验来看,2024年,蔚来ET5因电池供应问题交付延迟,直接导致季度销量下滑30%。此外,特斯拉上海工厂耗时2年才将产能利用率稳定至150%,而小米二期工厂只有6个月时间。

若产能无法兑现,YU7的“爆款潜力”将沦为纸上谈兵,甚至拖累小米汽车的全年目标。

生态壁垒:从“米粉”到“家庭用户”的信任跃迁

SU7的成功,本质是小米“用户资产”的定向爆破——80后、90后、月入2万+、未婚、一二线城市的“数码极客”,与小米手机的画像高度重叠。

但YU7的目标用户则是更加理性的“已婚家庭”。这群人的购车逻辑截然不同:首先是需求优先级: 空间>智能>性能,此时,增程车型的实用性可能压倒纯电。

最重要的是品牌认知, 理想、问界已通过“移动的家”理念建立心智护城河,小米的“智能空间”叙事需要更落地的场景验证,这必将分流大量潜在用户。

2024年,理想L系列和问界M9的增程车型合计销量超40万辆,占据家庭用户市场的70%。小米用户中仅有10%月收入超2万元,而YU7需要撬动的是家庭用户中更高净值的人群。

这意味着,小米必须突破“生态协同”的舒适区,用更硬核的产品力如AR-HUD、800V高压系统和更差异化的服务如家庭场景智能互联,来重新定义“性价比”。

总结来看,小米YU7的2025年表现将围绕三大逻辑展开:

首先,是价格战的“第二战场”。小米如何在鸿蒙智行的降价压力下,守住“性价比护城河”?笔者认为关键在于,供应链成本控制能力,以及能否通过生态协同(如小米家居互联)创造附加价值。

其次,是产能的“极限游戏”。小米超负荷生产能否持续,以及供应链能否支撑“双车型放量”,这关键看二期工厂的爬坡速度,以及供应商的优先供货权。

最后,是用户的“身份转换”。这里的关键是从“米粉圈层”到“家庭市场”的信任跃迁。这里的关键是,新产品能否提供“肉眼可见”的家用场景优势(如亲子模式、露营供电),以及渠道能否下沉至三四线城市。

总结来看,2025年,小米汽车的命运将取决于一个简单的问题:当行业从“单品爆款”进入“体系化竞争”阶段,小米能否用“互联网速度”跑赢“制造业规律”?

若YU7能复制SU7的70%成功,小米汽车将在内卷的中国汽车市场站稳脚跟,才能最终与各路巨头争天下,若失败,小米汽车可能陷入“规模不经济”的泥潭,甚至拖累集团整体战略。

无论结果如何,这场战争注定精彩——因为它不仅是产品的较量,更是一场关于中国汽车产业范式转移的史诗级实验。

7月29日,新央企中国长安汽车集团的成立,为中国汽车产业按下了加速键。

顶流2年热销30万辆,新央企新启源成就不凡

做中国的超豪华标杆,仰望打定主意了。

还不爆雷?车圈某大销量增长27.35%

央企科技+用户思维:奕派科技发布“未来之翼”战略,打造用户型汽车科技公司

8月1日,东风奕派汽车科技公司战略发布会暨新车发布会在武汉隆重举行。此次发布会不仅是东风奕派科技整合优势资源、焕新品牌战略的重要举措,更携手华为给新能源汽车行业注入央企新动能,为广大用户带来更可靠、智能、舒适的出行解决方案,标志着中国汽车品牌在技术自研与用户服务融合领域迈入新阶段......

“车圈纪委”7月销量:该同学成绩始终保持稳定

让创新所得被声浪裹挟,车圈怪事背后更复杂,流量背后有推手,请珍惜每个行业破风者

新央企、新长安、新深蓝。

奕起热爱,派生精彩。8月1日,东风奕派汽车科技公司战略发布会暨新车发布会在武汉隆重举行。此次发布会不仅是东风奕派科技整合优势资源、焕新品牌战略的重要举措,更携手华为给新能源汽车行业注入央企新动能,为广大用户带来更可靠、智能、舒适的出行解决方案,标志着中国汽车品牌在技术自研与用户服......

最新《财富》中国500强:赛力斯凭AITO问界品牌强势增长成跃升幅度最大企业

六连涨!岚图汽车7月交付12135辆 双爆款战略的惊艳开局

近些年在新能源浪潮下,大多人只看到了造车新势力的崛起,却殊不知曾靠着合资品牌征战市场的国营车企也已经积蓄起庞大的力量。特别是东风汽车,先后推出的东风风神、东风奕派、东风纳米等都是拥有各自的爆款车型。

上汽奥迪A5L Sportback上市,携手华为乾崑智驾,让市场对豪车、好车必配华为乾崑的技术趋势充满期待。

2025年8月1日,星程耀高端房车品牌北京CBD展厅开业揭幕仪式圆满举行。

全新的东风奕派科技,将为用户带来更可靠、智能、舒适的出行解决方案,中国汽车品牌在技术自研与用户服务融合领域也将迈入全新阶段。 #央企新势力才是真能打# #华为乾崑再添一派#

8月1日,一汽丰田率先公布7月销售成绩;7月销售新车68034辆,同比增长3%,继上半年同比增长16%之后,再次将正增长时间记录拉长,说明其“合资新力量”的成色更足了。

乘龙卡车发三张海报进行回击、东风高管支持维权,央国企气质很硬

尽擎探索 驰骋天地 美孚1号™携手吴彦祖演绎好戏还在后面