汽车,越发成为华为新品发布会的主角。

“华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会”,当拿到这张门票时,一些朋友还在议论“这次汽车内容是不是没那么多”,事先被广为知晓的,是问界M5和M9会换新。

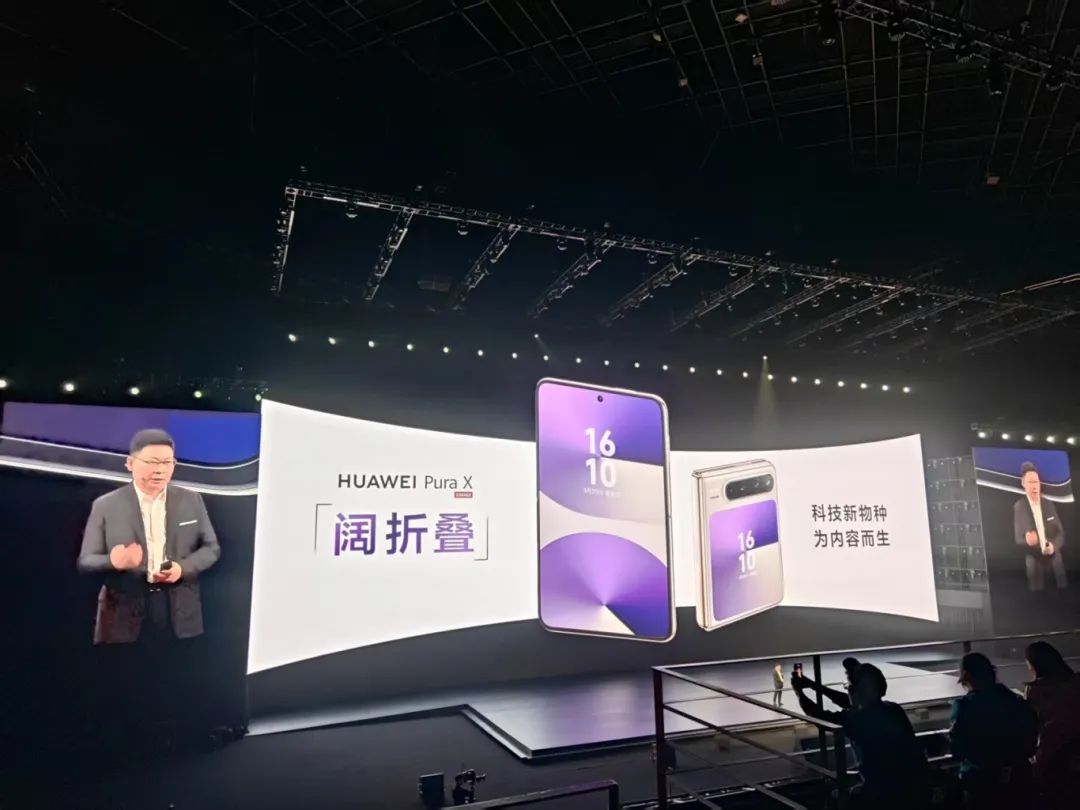

当春茧体育场的聚光灯劈开暗黑背景,余承东接二连三揭幕“正菜”,至少在我个人看来,比起阔折叠手机,发布会后半程几款新车的价格更令人意外。

等到余承东身后的大屏亮起“问界M5 Ultra:22.98万元起”、“享界S9增程版预售价31.8万元”时,价格数字仿佛一串炸裂的代码,瞬间击穿了无数人的心理防线。

这并非一场简单的产品秀,而是一场精心编排的“工业交响曲”——低价车型如惊雷破空,高价旗舰似静水深流,增程技术若暗潮涌动。许多人会联想起华为早年“寸草不生”的狼性,但仔细推敲产业逻辑的更迭,其实恰恰是依托制造业的大国崛起之韧性。

“华为真是拼了,这样做好像比亚迪价格战的高价版,”有人在场下直接叫了出来。

“全过程很痛苦,大方向很正确”,规模化制造——摊薄降本——终端降价——产业洗牌——资源集中——再扩大规模。这是制造业快速进阶的不二法门,但刚性的法则终究会在人情面前显得生硬。

故而余承东的鸿蒙智行乃至整个华为的打法,同时迎来拥趸和批评,也就都在意料之中。

只不过,支持和反对的声音,都挡不住时代车轮碾向前的声音。

对比Pura X阔折叠屏手机和后面鸿蒙智行新车,实在称得上是风格迥异的两种发布策略。

Pura X阔折叠屏手机需要细品,尺寸变化带来的细微维度的体验升级,显然价格超过不少人事前的预期——根本就不是以性价比换取大范围消费者认可的思路,而是沿着三折叠高端路线寻找对应的那一部分精英客群。

而鸿蒙智行新车则是直观的冲击,价格数字成为巨型砝码,重重落在观者心里的天平上。

当问界M5 Ultra以22.98万元的起售价登场时,华为展示了一种近乎外科手术式的定价策略。相比2024款问界M5的24.98万元起售价,新车型价格直降2万元;若对比此前垂类平台上显示的23.8万元预售价,实际降幅也达8,200元。

不仅有“减价”,还有“加量”:全系标配华为高阶智驾ADS 3.3系统、192线激光雷达+4D毫米波雷达;强化主动安全,搭载全向防碰撞系统CAS3.0,升级ESA紧急转向辅助功能和e-AES自动紧急转向功能,支持边刹边让;外观设计等也都有所改进。

那么北汽享界的招数呢?享界S9终于拿出了增程版——原先许多人预测,增程比同配置纯电版大约能下降三五万元,但享界S9增程版31.8万元的起售价较纯电版直降8万元。

性能层面,增程版通过华为雪鸮智能增程系统实现CLTC综合续航1355公里,既解决了纯电车型的里程焦虑,又借价格优势冲击主流豪华轿车市场。

但华为的定价策略绝非“一刀切”。

2025款问界M9六座版价格较2024款提高1万元至47.98万元,却因搭载最新的ADS 4.0高阶智驾系统、分布式车载卫星通信等尖端技术,反而强化了其“科技旗舰”的定位。

定价思路完全可以参考各款车的销量表现。

以2024年2月到2025年2月累计一年的销量为例:

问界M9在鸿蒙智行车型里一骑绝尘,零售销量168,525辆成为50万元以上最畅销车型,无须加上“自主品牌”或者“新能源车”的限制条件,甚至高于同门价格更主流的问界M7;

而M5在过去一年里销量仅为36,527辆,月均三千辆已经不能令余承东满意;

享界S9卖了5个月,累计5,494辆,月均千辆的成绩,在接近40万元纯电轿车里算拔尖,但是去掉限制条件之后也不够看。

这种“冷热交替”的定价逻辑,显示出华为鸿蒙智行对产品矩阵的精准把控:走热车型,选择一款小幅提高价格,并用权益在实质层面抵消,试探市场;原先销量不振的车型,则给出更好的价格竞争力,从而构建起攻守兼备的产品金字塔。

如果华为鸿蒙智行在20万元以上市场,也像比亚迪在7~20万元市场一样,掀起价格内卷的浪潮,整个行业会受到怎样的影响?

到目前为止,尚未有人细细论述。但比“价格内卷”层次更深的,是中国汽车市场的发展逻辑出现了变化。

汽车产业经过半导体技术+互联网营销的洗礼,不再是以前那种慢条斯理的经营,而是依托宏观的大工业时代,扩大规模降本,参与价格内卷。从比亚迪的主流市场战术,到鸿蒙智行的高端市场“掀桌”,几乎都如出一辙。

“这种策略有双面性,一方面直接提升价格竞争力,另一方面需要考虑风险,比如维护品牌档次、安抚老车主。”评论人士这样表示。

十年前,汽车行业的观察人士还在津津乐道,给细分市场打上“小众”、“大众”的标签,但从特斯拉开始,华为鸿蒙智行和小米等新玩家,已经撕碎了原先的规则边界。

举例来说,纯油车时代,轿跑SUV一度以其掀背流线设计,在2015年前后掀起流行浪潮。马自达CX-4吃到红利之后,诸如风光ix7、途观Coupe等悉数跟进,最终因为空间狭小、受众有限、供应过多,各种轿跑SUV败下阵来。

转折点出现在特斯拉Model Y身上。特斯拉追求极简思路,Model S、Model X、Model 3和Model Y全部采用Coupe流线轮廓套娃设计,原本业界许多观察人士不看好Model Y能热销,结果这款车长时间成为中国乃至全球最畅销车型。

而小米SU7和智界R7,再度让业界看到,原来所谓的“小众设计”、纯电短板,在品牌力加持、价格到位面前,这道桎梏不堪一击。纯电轿跑构型的SU7如今月销量超过2万辆,依然供不应求;智界R7在S7未能铺平道路的前提下,还没等增程版上市,就轻松突破月销量过万。

中国汽车市场正经历一场史无前例的“工业革命”。

当比亚迪凭借垂直整合体系将中型轿车价格下探到10万元出头,当零跑B10将带激光雷达的高阶智驾车价格打到12.98万元,当特斯拉Model Y在华为ADS、Momenta、元戎启行和卓驭的围剿下不得不放弃智驾标签、降价应战,这场战争早已超越产品力的单一维度,演变为供应链效率、规模效应与成本控制的综合博弈。

背后是什么?中国汽车无可比拟的供应链和人才土壤,全球最完整、最庞大的体系,最努力、最勤奋的人才。

为何特斯拉放弃激光雷达?除了极简思路不想要多重数据来源之外,成本是最大拦路虎。但中国凭借速腾聚创、禾赛等头部企业,通过多年的拼搏,将主流车规级激光雷达的单价,从昔日万元级下降到如今的三千元水平,未来将进一步下探到千元级。

再看智驾研发团队,华为车BU智驾研发团队超过7,000人;比亚迪新技术研究院院长杨东生表示,比亚迪投入智驾工程师5,000人以上,研发时长7年;吉利将研究院智驾中心、极氪自研智驾团队、路特斯智驾团队、子公司亿咖通,以及脱胎于吉利的福瑞泰克整合之后也是数千人,小米智驾团队将从1,500人提高到2,000人。

除了14亿人口、受教育程度97%以上的中国,还有哪个国家可以提供这样多的人才?除了经过互联网经济、电商经济洗礼的中国,还有哪个国家能给业界提供如此厚实的智驾研发基础?虽然特斯拉号称智驾研发效率远高于友商,但终究只有120人。

但价格战的代价同样沉重。

如何摆脱“背刺老车主”、“内卷撕咬同行”的恶名?

当问界M5 Ultra将激光雷达和4D毫米波雷达变为标配时,华为不得不直面两个矛盾:其一,技术普惠与品牌溢价的平衡。若高端配置过度下放,可能稀释问界M9的旗舰价值;其二,老车主权益的维护。

比亚迪也好,华为鸿蒙智行也好,其他厂商也好,都需要慎重考虑价格内卷负面效应的严肃课题。好在这次发布会,华为推出了“硬件升级方案”,试图用“技术平权”缓解价格落差带来的心理冲击。这种“技术+价格”的双轨策略,既是华为对市场规律的妥协,也是其维系用户忠诚度的权宜之计。

华为鸿蒙智行新车的定价策略,恰似一面棱镜,折射出中国汽车工业的集体困境与突破。

当问界M5 Ultra以22.98万元的价格将激光雷达变为标配,它刺破的不仅是市场竞争的僵局,更是技术垄断的高墙;当享界S9增程版以31.8万元冲击豪华市场,它承载的不只是销量目标,更是生态整合的野心。

但这场战役远未结束。价格内卷可能侵蚀品牌价值,技术普惠需要巨额研发支撑,生态构建更需时间沉淀。

对于华为而言,如何在“工业时代的狼性”与“生态时代的远见”之间找到平衡,将决定鸿蒙智行究竟是一支刺向旧秩序的“矛”,还是一面守护新世界的“盾”。

价格内卷,在微观层面痛苦异常,在宏观层面难以阻挡。

但无论最后是华为还是比亚迪获胜,真正的胜利者,都是那个更为宏大的身影。

从乘用车到客车再到皮卡全线开花,比亚迪国内海外销量双线飘红

7月9日,比亚迪官宣即将迎来天神之眼史上最大规模智驾OTA,涉及旗下四大品牌,全面覆盖泊车、行车、安全三大板块十余项功能。同时,比亚迪郑重承诺为智能泊车安全兜底。

【E汽车】鸿蒙智行首款旅行车享界S9T 官图正式发布

OTA了,秦L泊车,就不是十来万的水平!

这事离大谱了,上市不到20天。某车在黑猫投诉上的投诉量已多达近600条, 大多数是要求退定金的。

比亚迪为智驾兜底!秦L引领智能泊车进入“安心”时代

宋PLUS、深蓝S07压力大了?26款零跑全新C11上市,到底有多强?

百年油耗进化史:从美日德到中国,比亚迪2.9L/100km领跑

重庆渝大昌汽车音响改装!老款奥迪Q7拆仪表台全车隔音,老款BBA彻底解决车内异味发臭老车异味除臭翻新改装案例!

聚力携手 共谋智能汽车“向新力” 2025世界智能汽车大会新闻发布会召开

7月15日,比亚迪全品牌上线了“手车互联”功能,这次和华为、OPPO、荣耀、vivo、小米、红米、一加、真我、iQOO等国产手机厂商都进行了深度合作,打造全链路智能出行体验。

在新能源技术百花齐放的当下,有人忘了谁是最早的开拓者。2007年,通用汽车推出全球首款真正意义上的增程式电动车——雪佛兰Volt;2011年,它首次引入中国市场;2017年,别克VELITE 5量产上市,率先将全球领先的EREV增程系统落地国产。 今天,别克带着“增程之源”的技术......

吉利汽车与极氪签订合并协议

重庆渝大昌汽车音响改装!问界M9新能源汽车隔音降噪改装安博士蓝钻,解决风躁、胎噪问题!

合资汽车品牌库存爆表

保时捷激情闪耀 2025 古德伍德速度节

变身方盒子,全新三菱帕杰罗谍照曝光,有望在2025年底亮相

示界品牌湖南首家旗舰店开业 全国渠道布局加速落地

豹5被撞衣角微脏,海豚帮大货车刹停。比亚迪让你明白——不是小车就不防撞,也不是大车才叫安全,是只要叫比亚迪,全都是“公路坦克”!

【E汽车】朗逸Pro实车谍照曝光