回顾:

4月22日,董明珠在格力电器临时股东大会上讲出了一番话。其中再次提到小米汽车,具体为:小米汽车“烧死人”你们看到了吧,但格力在北京大1路跑了“十几年”从没有火灾事故,这就是实力,这就是技术。

如何看待董明珠的这一番观点?

首先笔者认为有关小米汽车“烧死人”的交通事故截至目前尚无准确鉴定结果,车辆的起火原因还没有确认;虽然发生于池州段交通事故客观上造成3人死亡,但是没有确认事故原因就轻易下结论称“小米汽车烧死人”是非常不负责任的。

如果可以这样下结论的话,那么假设一间屋子里有安装格力空调但因为其他电器故障起火导致人员伤亡,是不是也可以说“格力空调烧死人”呢?

当然这也只是一种假设,因为现在没有确定造成车辆起火的原因。

所以现在只能不下结论,静待结果确认。

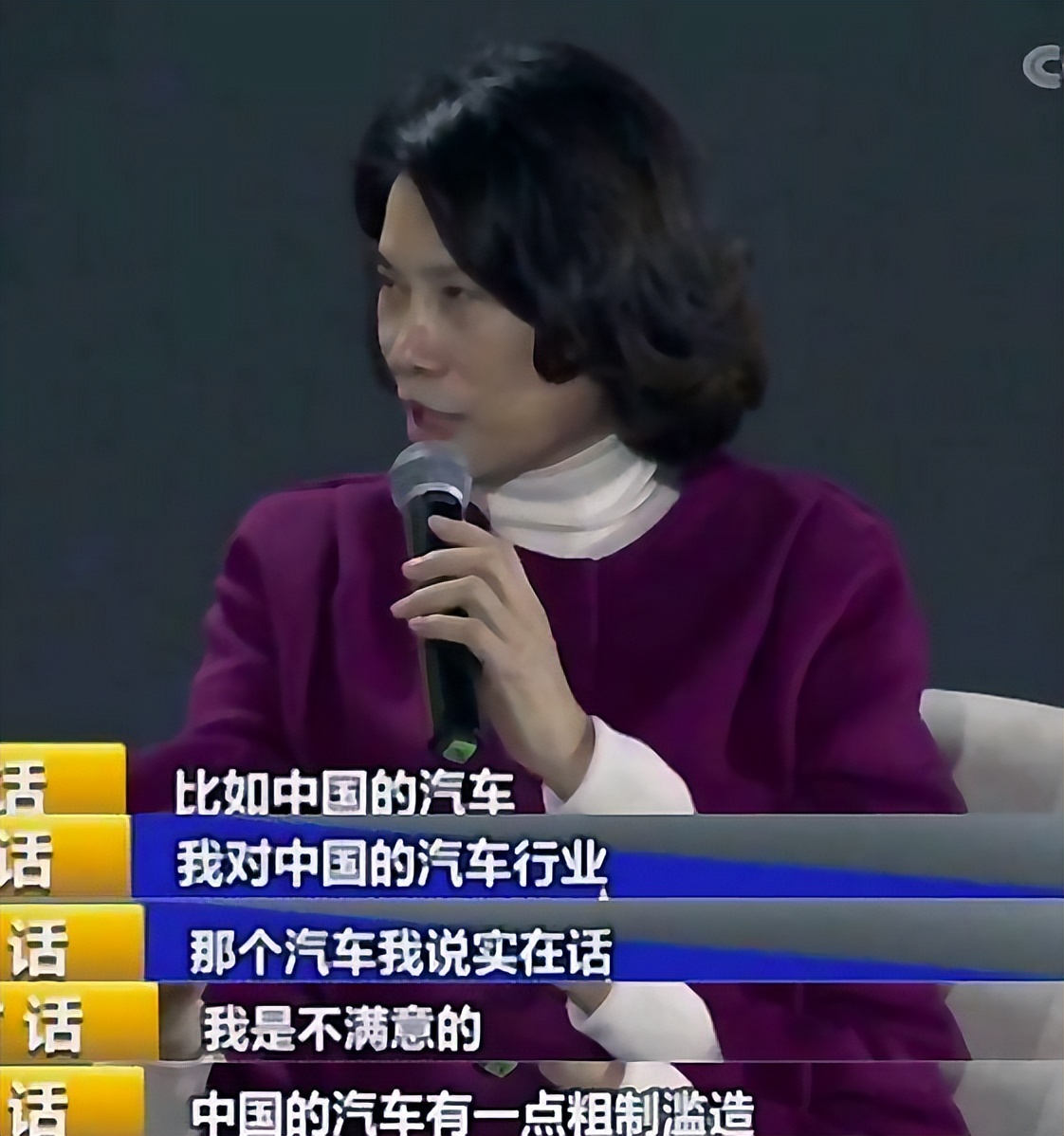

反之,作为知名企业家和公众人物,董明珠这样的观点很容易引起公众的误解,不应该这么不负责任;而且董明珠的一些观点看起来已经不像企业家的水平,某些观点甚至可以称之为癫狂,比如其曾经对国产汽车的恶评,而这个时间节点应当是与格力合作的银隆汽车严重走下坡的阶段。

“格力在北京大1路跑了十几年”的车是什么车,又究竟跑了多长时间?

在看到这一段话的时候实在是有些记忆错乱的感受,十几年前的汽车领域里有格力吗?似乎根本没有它的事情。

今年是2025年,十几年前显然是2015年之前才对。

格力和汽车行业产生交集的时间节点应当是2016年,彼时董明珠计划以130亿元收购珠海银隆,但是由于股东反对所以并未成功。而珠海银隆新能源成立的时间确实更早,量产车也确实有超过十年的时间,只是这个阶段里和格力还是没有什么关系的。一定要说格力银隆汽车在大1路现身,那些纯电动大客车到来的时间应当是2017年。

格力汽车近期的相关资讯说明该企业并不打造乘用车,打造的车辆主要以工程车为主;所以一般汽车爱好者对于格力汽车业务并不熟悉,格力汽车业务与小米汽车等乘用车生产制造企业也没有竞争关系。

理论上从格力发出的声音应当是有一定参考价值的,因其在没有竞争关系的前提下发出的观点应当会客观。

但是从董明珠对小米品牌和雷军的态度来看,其明显有主观恶意情绪。

一个过了古稀之年的、71岁的老太太,戾气不应该如此之重了;格力电器似乎也应当考虑换一换人喽,笔者认为任由董明珠不分场合的大放厥词,对于格力的品牌形象绝非是好事。

7月29日,中国长安汽车集团正式成立,标志着汽车领域“国家队”再添核心力量。

试驾25款五菱星光S,空间大动力配置均升级

汽车门网就为大家盘点一下投诉率反馈率较低的部分车企。本篇内容,我们聊聊豪华车企。

卷的好!传祺向往S9静态实拍,除了华为生态上车之外,我们再聊点你可能不知道的~

新央企、新使命、新轻客!长安凯程V919颠覆传统商用车市场

今日,随着做多热情的高涨,午后各大指数纷纷翻红,深证成指、创业板指更是继续刷新了年内高点。业内人士表示,牛市走到现在,最强主线已十分清晰,AI、创新药、金融等中美共振的板块是本轮牛市的核心主线。

如果你去过重庆,一定会对重庆江北机场的出租车停车场印象深刻。这里不仅停着众多号称“黄色法拉利”的重庆出租车,也因为独特的视觉效果,成为外地游客的打卡圣地。

长安福特的财务状况也在不断恶化。

“新长安”挂牌成立 第三家汽车央企诞生

2025上半年比亚迪领跑全球多个新能源汽车市场

70%的用户选择了顶配,48%是女性用户......零跑B01的爆款密码,不止是半价Model 3。

阿维塔数智工厂,助力品牌向上

早在2023年10月,“九部委”就联合印发了《推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》。其中,明确指出了鼓励发展微循环公交服务,根据客流需求应用小型化公交车辆。而在此之后,微循环公交随着城市与交通规划的不断发展,也经历着翻天覆地的变化,从最开始的东拼西凑,到现如今的几乎全部个性......

门店过剩、价格内卷、利润清零,中国汽车流通领域的寒冬需要破局者。

上半年销量、利润双双下滑,奥迪下调2025年业绩展望?

如何做好“豪华价值”的面子和里子,一汽奥迪Q6L e-tron太懂了

家人们注意了!5万多预算,想买个能拉全家、空间够大还安全的纯电车?今天这台奇瑞多米,看完你绝对得说“值”!

当前家居五金及户外家具市场呈现参与者众多且分散的格局,大量企业以代工为主要业务形态,整体呈现产品同质性较高的特征。在此市场背景下,实现突破发展的核心路径在于构建差异化的产品优势与坚实的产品品质基础,其中差异化优势需依托持续的创新能力塑造独特价值,而品质基础则是消费升级趋势下企业稳......

当一家企业埋头突破技术壁垒、默默践行社会责任时,却接连遭遇精心策划的舆论围剿——比亚迪近一个月的经历,像一面棱镜,折射出中国创新者在舆论场中的艰难处境。 从青训赞助被曲解为“蹭热度”,到天府机场司机心理问题危险驾驶被包装成“刹车失灵”,这家始终在做“难而正确的事”的企业,正被层层......

在装备制造行业面临国际需求下滑、国内竞争加剧的双重压力下,山东重工集团2025年上半年交出了一份“逆势增长”的硬核答卷:汇总收入2898亿元,同比增长6%。在重卡、发动机等核心领域保持行业领跑,以“中国速度”诠释了高端装备制造“稳增长”的底气。