最近,新一代魏牌高山发布时,有博主关注到他们提到高达50人规模的“金鼻子”团队。网上也有人不买账,认为科技都这样发达了,为啥不用仪器替代“金鼻子”、是不是在做秀?

包括沃尔沃在内,也有久负盛名的“金鼻子小组”来保障车内空气质量安全,那么,针对这件事,由于我的工作几乎天天都要接触这方面的内容,今天就来掰扯掰扯。

其实在汽车测试环节,一直以来都有“金XX”团队,除了“金鼻子”,还有“金屁股” “金耳朵”“金眼睛”……都是称赞某一个测试项目的人员(或团队)对具体某一个模块的东西在测试时比较敏感的状态。这里为啥都要用到一个“金”字?说明这个评测的项目需要一定的技术(技能)含量,不是随便哪个都可以来评价的。

而又因为都是主观评价,以主观判断为主,并且判断的结果有一定的说服力,对改善方向有一定的指导作用,所以物以稀为贵,这样的人才都是少之又少,以“金”来形容恰如其分。比如“金屁股”,这里又分成对底盘舒适性的评价和对座椅舒适性的评价,只要人家屁股一挪上去,开那么一小段或者坐那么一小会儿,就能实实在在的说出一二三四点来,让你心服口服。

其中“金鼻子”主要是对座舱内的空气味道进行评价(不包含汽车尾气或外部散发的味道)。要成为“金鼻子”就有很多苛刻的条件,比如不喝酒、不抽烟、不能有鼻炎、不涂抹化妆品和喷香水、测试的时候不能患有感冒、能辨别出自然界绝大多数味道。所以也有网友就提出这个选人条件太苛刻了,光是不抽烟、不喝酒、不涂抹化妆品和喷香水就能淘汰掉绝大多数人。再次看出这个“金”的含量。

目前评价汽车味道的标准主要分为德国汽车工业协会的VDA270、大众汽车的PV3900、中国国标的GB/T27630-2023,绝大多数车厂都是按照这样的标准来把气味分为六个等级。然后还有一些车企在上面的标准上又进行了一些变通,比如通用汽车的GMW标准分成了十级,福特的FLTM BO131标准把每一级的整数评分又细分成了0.5。

气味主观评价员在经过详细的培训并取得上岗资格后,是具体怎么操作的呢?

先是把要取样的材料取一小块,放进一个小瓶子内加入水进行密闭,然后放在对应不同的温度条件下进行恒温一定时间,比如23度的常温、40度的高温、80度的超高温条件下放置4小时,然后依次让每个测试员打开瓶子用鼻子闻,按照上面的六个等级打分,最后求平均值,即使每个人的评价都是整数,最后的结果有可能是带有小数的,因为它是求的平均值。目前车厂定的气味标准要么是小于3.5,要么小于3。如果超过3.5那就是肯定不合格的。

看到这里肯定很多人会问: “金鼻子”难道不应该坐到车上去闻吗?其实在实验条件下就应该是分解成每个材料单元来闻。

比如最开始让所有试验员都去车上闻过,得出的结论是这台车气味不合格,但是你怎么知道究竟是哪儿(那种材料)不合格呢?毕竟一台车上有很多种不同材料,比如有塑料粒子、有油漆、有发泡、有皮革、有地毯布、有顶棚……如果光得出车内气味不合格的结论,而不告诉车企具体是哪一块出了问题,那也是没有方向去整改的。

所以最后一定还会回到每一个具体的材料单元来进行测试,排查出“罪魁祸首”。一个好的测试员不会只告诉你气味判断的结果,还会告诉你闻出来的是烟味、泥土味还是煤味……这才能更有利于工程师去有的放矢地整改。甚至一个优秀的测试员不应该只闻得出材料本身的味道,还应该去伪存真说出这里面有哪些偏差。

举个例子,如果给你一瓶酒,你告诉我它有酒精的味道,那不是废话吗,而如果你能闻出它还有醋酸的味道,那才是本事。

可能很多人依然会质疑:为啥不能用设备和仪器来判断。其实对于内饰环保的材料标准,我们一直是主观评价和客观评价相结合,客观的VOC评价结果对主观评价进行补充,比如甲醛、乙醛、甲苯、二甲苯……

VOC评价虽然有具体的客观评价值,但是也有一些局限性。比如有些气味可以闻出来的但设备仪器不一定能精准测试出来,常见的包括硫化合物、麝香、天然香料、鱼腥味、氨气、霉菌味等,因此行业内一直采用VOC客观评价与气味主观评价结合的方法。

既然是主观判断,那判断结果究竟准不准确,肯定会有一些争议。这就好比老中医看病,不用(仪器)检查,自然更没有检查结果,把一下脉相、看一下舌苔,就给你开药了……所以这跟中医的经验和职业道德有一些关系。同样道理,气味测试也会跟测试人员的经验和职业道德有一些关系,特别是在汽车开发节奏加快的大背景下,各种KPI和阀点的考核下,难免有人拿着这个东西当作利益寻租的工具。

对于气味主观测试结果是不是公正、精确的我们不做过多讨论。而我想重点来介绍一下,作为一个尽职尽责的工程师,怎样来尽可能保证所用材料少一些气味。

目前来说,座舱内气味散发的源头主要是胶水、聚氨酯发泡、皮革材料。现在的车特别讲究舒适,也特别喜欢用软材料,而这些东西都跟上面提到的胶水、发泡、皮革有关,所以现在的工程师对味道管控都有点如履薄冰。

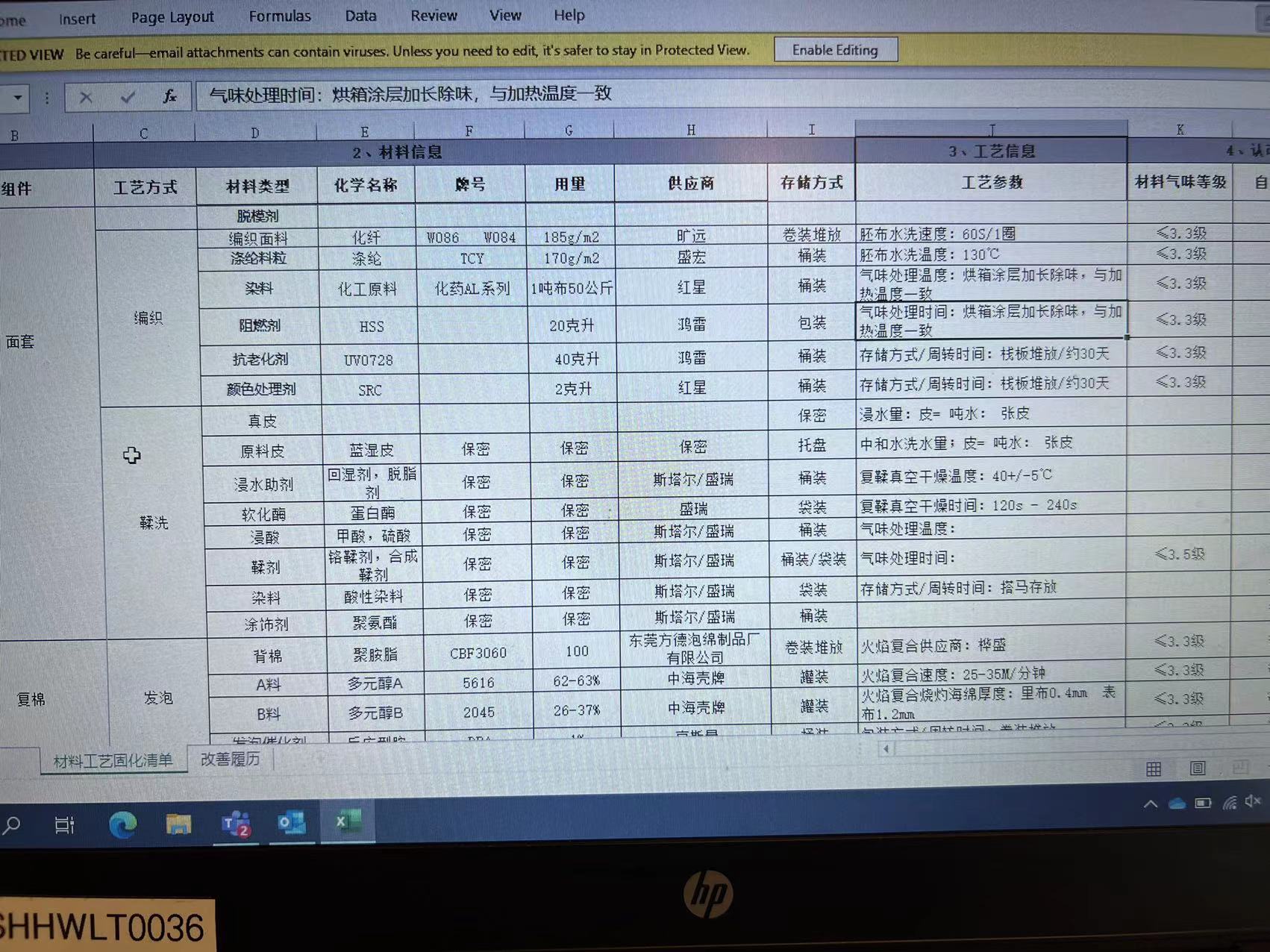

一般来说,在前期开发阶段,我们需要对定义的BOM里面的材料进行摸底,确认使用哪些材料才没有问题。比如真皮的味道肯定是大于仿皮的、油性胶水的味道肯定是大于水性胶水的、国产的发泡催化剂气味肯定大于进口催化剂的……

如果在成本预算范围和CMF定义范围内,没有办法更换原材料,那就需要从工艺上想办法。比如真皮在糅制阶段就要管控各种工艺参数,真皮在出厂前和缝纫后都要烘烤,发泡工艺需要管控原材料温度和脱模剂使用量,发泡后需要上悬挂链通风,胶水需要管控使用重量……气味测试合格后,需要把这些参数固化下来,每天点检,形成一个闭环。

如果说以上对“气味”介绍算是一些小科普的话,那么接下来我就要曝出一些“八卦”了。

气味测试实行的是抽查,任何一个品牌都没有办法对每台车100%确认,都是让供应商自觉按照固化的工艺参数进行控制,所以这里也留下了一些玄机。

气味测试的结果是在项目阶段固化下来的,那肯定就会有人想:我只把项目阶段的车控制好就行了,先让项目阶段的车通过测试拿到认可再说。量产后车卖好了,产能需求那么高,即使我气味不合格,客户(主机厂)难道还忍心让我停下来整改。

所以抽查中这个“抽”很讲究学问:怎么抽,是你事先通知我之后再抽,还是你随机抽,如果你通知我后再抽,那这个可以调整的余地就太大了。

从我个人的经历来看,车辆量产后遇到的气味测试都是先通知后再抽——有的供应商就会在项目阶段多准备一些合格的样件,这个时候就派上了用场。

另外据我所知,还有些供应商会搞一些特殊工艺,比如将要被抽查的座椅拿到一个烤箱内烘烤8个小时后再拿出来晾晒8个小时,连续三个循环再送实验,这样几乎都闻不到味道。但事实上这个工艺在量产中根本不可能实施,如果每台座椅都要烘几天几夜,产能根本无法保证不说,单位时间成本也将非常感人。

那为啥大家(车企相关部门人员)通常是先通知你(供应商)后再去抽检,而不是随机抽呢?这是因为测试人员不光要出判断结果,结果NG后,还需要自己去追行动计划,改善合格,所以这是一个庞大的工作量,不少人抱着多一事不如少一事的心理(当然也可能还有一些台面下的事情)。

如同领导出来视察一样,都知道下面肯定存在问题,为啥那么多领导都不愿意“微服私访”,因为如果发现的问题太多,谁又来解决?气味测试也是一样的道理,我都告诉你是开卷考试了,肯定是想让你合格,如果开卷你考都不合格,那也别怪客户不客气了。

目前来说,我几乎没有见过不经过特殊处理就能送样的零件。下面的图片就是在某面套厂拍到的:正在太阳下暴晒的裁片,正常供货的裁片是不需要拉到这个位置来暴晒的——即使需要,肯定也不止这么一点量,一眼就能看出来这是特殊准备的。

现在有些企业连看得见摸得着的钣金防锈都不能保证,你还让他保证看不见摸不着的气味,那简直是天方夜谭。在激烈的价格战面前,时间就是金钱,好的材料也是一分钱一分货。比如你让面套供应商建烤房烘烤,很多面套供应商的确有烤房,但是就是不烘烤,因为一烘烤就要增加劳动时间、人力成本,就要建立更大的库存量来周转,就会占据更多的原材料资金。

即使你在供应商的烤房里安了监控,更多也只能掩耳盗铃的意思一下。现在采购每一个季度都要重新竞一次价,原材料也在不停的换,这些都不太可能为保证气味合格提供太多精力。

前面我们多次提到气味测试是主观测试,主观测试就有所谓的“空间”。某些品牌强制要求气味测试必须去他们自己的实验室测试,不接受第三方报告。所有供应商都去他们实验室测试,资源不够,需要排队,那谁先出报告谁后出报告,这就可能要打点一番了。

然后你会发现每次送检,第一次的测试结果都是NG,跟你的材料是否有气味没有任何关系,然后再送一轮,既增加了实验室的收入,也必须去打点各个环节。所以最后气味测试就可能变成一个没有公信力的环节,因为没有客观测试的数据,不可能像测风阻系数那样去重现一次过程、去挑战测试结果,也没有证据去查测试环节bug。

当然,以上提到的仅仅是个别品牌/供应商的害群之马的操作,作为消费者来说,也没有必要那么担心。

一方面,售价越贵的车型,在这方面的保障要强得多,使用的材料也要好得多,环保性能也更有保障。二方面,合资车型在这方面的流程和标准要比自主品牌严谨得多。大家不要去嘲笑或者鄙视江河日下的丰田,凡是参加过他们家气味测试和气味培训的都知道,他们家的气味有多难通过。

合资车型都有自己的原材料库,材料必须在自己的库里面去选择,在新车型上马前几年就已经开发好了原材料。而据我个人所知,很多自主品牌几乎都不怎么规定原材料的使用牌号,自主品牌中一些廉价车型,基本上都不怎么关注气味。

再退一万步来说,即使你担心买的新车气味太大,其实处理方法也很简单:尽量选择在夏天买新车,买回去后拿到太阳下连续暴晒,每天开车通风循环,后面就会好很多,相当于是自己再进行一次各零部件出厂前的烘烤流程。

(END)

奥迪A7L与A5L Sportback内饰对比鲜明:A7L采用华格纳真皮、实木饰板、精细缝线工艺,营造豪华氛围;A5L则多用搪塑塑料、人造革,异味明显,工艺粗糙。A7L注重细节与仪式感,如四区空调香氛、B&O音响;A5L虽配置华为智驾、多屏联动,但屏幕拼接生硬,功能过度设计,实用......

奔驰GLC纯电版与宝马iX3代表两种电动化转型理念:奔驰坚持“豪华不减”,配备942颗像素格栅、39.1英寸巨幕、植物基内饰,强调视觉与仪式感;宝马则追求“驾驶至上”,缩小双肾格栅降低风阻,内饰极简专注驾驶交互,保留后轮转向等操控配置。奔驰瞄准家庭用户,推6座版;宝马坚持5座,吸......

宝马X1在2024年以31.69万高价上市时被吐槽“冤种车”,1.5T三缸机抖动明显,配置简陋,内饰塑料感强。但2025年顶配裸车价骤降至19万,落地仅21万,纯电版iX1更是低至15万。降价后,X1的2.0T+8AT动力、大空间、哈曼卡顿音响等配置显得极具性价比;iX1则以5秒......

资讯|激光雷达+四驱电混!魏牌高山7预售价28.98万起

有时候真的很羡慕现在的年轻人,10年前想买一辆代步车,除了能动,要啥没啥,反观现在年轻人人生的第一辆车,选择也太多太丰富了。今天就带大家看看7万级纯电SUV新标杆:元UP301KM领航型。

持续的虚假宣传,损害的既是车企的品牌力,也让消费者蒙受巨大的损失,重拳出击整治乱象很有必要。

【瑞虎8L vs 星越L】双车体验:谁才是都市生活的最佳拍档?

如今国内车市,40万预算买新能源SUV,基础配置几乎都是拉满,如何打动消费者呢?依我看,还得是情绪价值,问界M8和理想L9,40万级新能源SUV的代表车型,谁能提供更丰富的情绪价值呢?

19.79万起 全新智己LS6正式上市 纯电增程双版本怎么选?

今天来体验吉利银河星耀6,在外形设计上,这款车长了一副如同性能车一样凶的前脸,亏电油耗能做到2.8L/100km,其他方面表现如何,还是看视频吧。

乐道

“电动路虎”登场!面子里子乐子全占,钛7力扯SUV遮羞布!

如果你想选一台价位亲民且拒绝同质化的新能源方盒子车型,iCAR V23和方程豹钛3肯定是你绕不开的选择!

大七座销冠再进化!捷途X70L开启预售,10.99万元起

问界M8纯电版使用了华为巨鲸800V高压平台、全新2.0纯电动力架构行业领先,配合宁德时代100kWh三元锂电池,外加前后激光雷达+5毫米波雷达等传感硬件,再加上HUAWEI ADS 4辅助驾驶系统,依然是最大卖点之一。为什么是之一?因为这台车的其他方面,无论舒适、豪华还是科技的......

领克10 EM-P试驾体验:标配四驱+激光雷达,更藏着百万级豪华

预售价28.98万起,魏牌高山7与同级有啥不同?

预算到位想“炫富”?宝马X5:这波“排面”我给你焊死

千载文明淬炼匠人指尖,时代轮迹汇入万里征途,豪华旗舰踏曜而至

2025年9月8日,“智能电混四驱轿车”领克10 EM-P正式上市,限时优惠价16.38万元起,共推出120四驱 Halo、120四驱 Ultra、240四驱 Ultra、240四驱 Ultra运动版四个版型,满足用户的多元需求。