在2025年《财富》世界500强榜单中,全球共有27家整车制造企业上榜,其中中国车企占据8席,数量位居各国之首。然而,这些中国车企的利润率普遍低于国际同行,特别是与德国和日本车企相比存在明显差距。

这背后除了车企自身高强度的研发投入,与中国汽车市场日益激烈的竞争导致行业利润率受挤压也有着密切关系。

一个问题是,为什么持续高强度的研发投入并没有让企业形成差异化优势,反而深陷内卷式的竞争环境中无法自拔,以至于需要行业呼吁反内卷、国家下场干预?

这还可以引申出另一个问题:为什么本土新势力品牌持续与特斯拉展开竞逐,却难以实现超越?

对标特斯拉,超越特斯拉

也许有人会说,Model 3的大半市场份额早已被比亚迪和其他新势力品牌抢占,小米更是凭借YU 7出色的产品力与品牌号召力成为Model Y的有力挑战者,中国车企正在逐渐超越特斯拉。

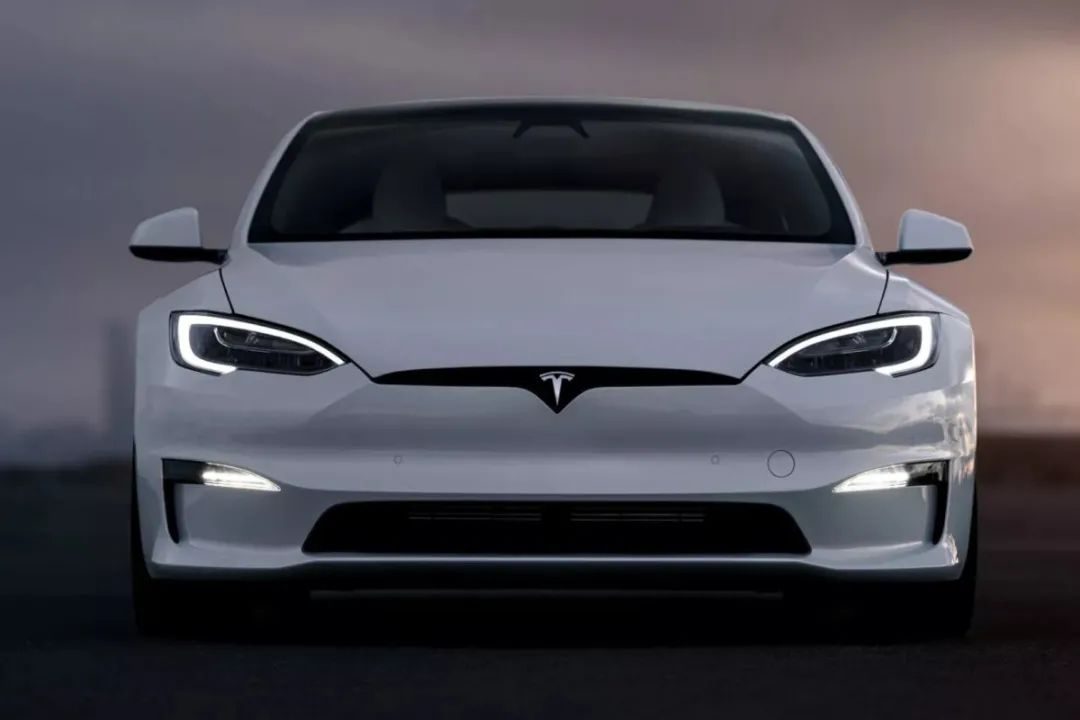

但一份今年上半年的销售数据显示,国内30万元-40万元纯电车型上险量排名榜中,Model Y以43,917辆的成绩位居第一。放宽到同价位整个SUV市场,特斯拉也以11.8%的市场份额排名第三,仅次于理想与奔驰。直到今天,距离Model 3发布近10年、Model Y发布超6年,这两款产品仍是各大车企新车发布会上频繁提及和对标的对象,这从侧面印证了特斯拉的市场标杆地位。

的确,特斯拉是新能源汽车市场的先行者与开拓者,只是它做标杆的时间未免太长。

事实上,对于国内车企而言,一直是没有学习,谈何超越的态度,中国新能源市场的发展历史几乎称得上是一部特斯拉对标史。

去年9月、10月,乐道、极氪、智界、智己、阿维塔和岚图分别推出乐道L60、极氪7X、智界R7、智己LS6、阿维塔07、岚图知音,这些SUV全都对标Model Y投放,被网友戏称为“六大门派围攻光明顶”。遗憾的是,如此猛烈攻势之下,特斯拉在细分市场仍处于跨越式领先。

再往前看,面对Model 3所在的20万级轿车市场,国产品牌也采取了同样的进攻方式。

2020年1月,Model 3国产化。4个月后,小鹏P7上市,与前者在B级电动轿车市场展开正面交锋。同年上市的比亚迪汉EV在中大型市场也对标了Model 3。两年后,深蓝SL03、海豹以及蔚来ET5加入战场,此时Model 3在中大型市场的围剿者还包括极氪001、蔚来ET7、哪吒S、智己L7和零跑C01。

借助多产品与快节奏换代更新的车海战术,以及价格优势,Model 3在国内的市场份额有所下滑。不过,2025年第一季度销量数据显示,在20万元-25万元区间的车型市场,Model 3仍以4.61万辆的销量成绩位居第一。

技术上,车企也是贴着特斯拉打。从电池布局、热管理系统,到智能驾驶辅助系统方案,中国品牌不断研究和复刻特斯拉技术路径。前有特斯拉FSD树立标杆,后有华为、小鹏、理想等品牌在高阶辅助驾驶领域奋力追赶,形成“你有FSD,我有ADS、NGP、NOA......”式的对标格局。有趣的是,尽管过去车企们以相当激进的口吻讲述自身对特斯拉的超越故事,但在前段时间发布的懂车帝辅助驾驶测试视频中,特斯拉在36款车型中脱颖而出,当即打了不少品牌的脸。尽管这一测试备受争议,但确实让外界对国内车企的辅助驾驶水准有了更多认识。

如果再往前追溯,雷军、何小鹏、李想这些后来的市场玩家都曾是Model S的首批车主,那是2014年,中国新势力品牌尚在酝酿阶段。也许某种程度上,特斯拉的产品启蒙了他们闯入新能源汽车市场。

可以说,从产品、技术再到销售体系与品牌塑造,特斯拉都是行业绕不过去的存在。在车企竞相对齐特斯拉,并奋力超越特斯拉的过程中,这个品牌已经成为行业的深刻塑造者。它是鲶鱼,是激活国内新能源市场的存在。

那么,谁能真正超越它?

小米是颠覆者吗?

今年6月,小米YU 7上市,现象级的订单量让业内看到将特斯拉挤下神坛的希望。一些人猜想,新势力未能终结的特斯拉神话,能否在小米汽车上实现。

或许小米能在销量上与特斯拉一较高下,但它恐怕还称不上颠覆者。

真正的颠覆者是系统性的开创者。从“软件定义汽车”到自建超级工厂、打造一体化压铸技术、构建垂直整合壁垒,特斯拉凭借一己之力打造出产品、技术、产业链等多个层面的全新生态,改写了整个汽车行业的游戏规则。

反观小米汽车,它是首个将粉丝经济与手机-车-家居生态协同概念成功应用到汽车领域的品牌,其在设计、智能座舱、用户体验方面的优势助力其实现了销量上的快速增长,但电池、电驱、自动驾驶算法等底层技术尚待市场检验。可以说小米是特斯拉的挑战者,和比亚迪、蔚来等品牌一样,它在特定领域中实现了对特斯拉的超越,但距离行业颠覆者仍有很长一段距离。

这些特定领域的创新并没有脱离行业既有标准,本质上还是在现有的制造框架下做精做细,难以帮助车企抵御内卷式竞争的冲击。而内卷的本质正是同质化,缺乏开拓性,只能在既有标准上精耕细作。

创造前所未有的东西,才叫开拓。

形势造就了特斯拉

为什么中国市场能够成就特斯拉,却诞生不出一位和特斯拉一样的颠覆性玩家?为什么国内的新能源汽车市场需要引入鲶鱼,而无法单纯倚靠自身动能成就行业定义者。

如果再细化问题,还可以问:为什么国内市场汽车产品迭代升级如此之快,但Model Y还是很难被挤下神坛,直到上市六年之后才迎来一个小米YU 7?为什么特斯拉一直被比较,从未被超越?

特斯拉断代级的优势从何而来?

已经有很多资料分析特斯拉的成功要素:它成立于2003年,早在20多年前就全力押注电动化赛道;在2008年金融危机后,各国政府纷纷出台电动车补贴政策,特斯拉正好碰上了新能源转型的绝佳窗口期,它在那之后推出Roadster、Model S;2014年特斯拉进入中国市场时,中国新能源汽车产业刚刚起步,它具备充足的先发优势,并且依靠中国的供应链与制造成本优势迅速崛起,而同样来自美国的后继者Lucid Motors、Fisker已经难以再进入中国市场,美国的市场与产业环境又难以支持他们实现规模化并盈利。

特斯拉是从0到1的产物,不必像传统车企那样受制于既有的供应链条而难以转型;它诞生于硅谷,具备充分的科技人才与创新氛围;它背后的市场拥有成熟的风险投资体系,即便成立16年累计亏损超60亿美元,仍能获得资本的持续加注,“电动车终将替代燃油车”的绿色能源愿景使其备受全球资本青睐。

当然,还有马斯克本人的加持,这位全球瞩目的创业者以一己之力改写了汽车的营销方式,他将电动车变成炫酷的科技产品,一举改变了大众认知;他的极端执行力让多项不可能成为可能。特斯拉的颠覆者之路,其实是运气、时代、个人成就等多个条件共同加持的产物。

留给后来者的思考:把握颠覆性思维

在电动车这条道路上,特斯拉的成功已经很难再复制乃至超越,但它所带来的颠覆性创新思维仍然值得后来者思考,这或许也能解答最初的那个问题——为什么我们会走向内卷,而缺乏颠覆性创新?

内卷与创新其实都是环境的产物。

首先在需求端,以比亚迪秦PLUS DM-i为首的车型所主导的低价策略反映的是中国用户务实、更偏重性价比的消费风格,大部分消费者并不追求颠覆性的体验,这让车企难有动力冒险创新。

其次是供给端,据不完全统计,目前我国新能源乘用车品牌超过70个,新能源乘用车车型超过3000个。2024年,中国市场上市的新能源车型数量超过100款,2023年仅在20 万元以上的价格段便出现了超过40款新上市的电动车型,如此多的车型以及快节奏的新车发布速度,让车企更容易陷入“冰箱彩电大沙发”的配置军备竞赛,而非重新定义产品。

另一方面,要推出超越传统、跨越时代的产品需要强大的抗风险能力,既需要企业讲出足够激动人心的故事,也需要资本市场付出金钱与耐力。特斯拉创业16年后才实现盈利,对于今天这个强调效率与结果、倾向于快速变现的资本市场而言,再等待一个特斯拉出现,已经不再可能。

我们处在一个日渐保守的环境中,竞争越激烈,试错空间越狭窄,这也导致需要巨额投入且风险巨大的技术尝试越来越少。

内卷也包含思维方式上的差异。

一个典型的例子是前段时间饱受争议的汽车设计问题:小米SU7的设计透露出保时捷Taycan的影子,YU 7因酷似法拉利Purosangue的外观而被称作“法拉米”。网友欣然买单,反问:谁会拒绝自己的女朋友长得像刘亦菲?类似涉及设计争议的产品还包括人送外号“杭州湾揽胜”的领克900、“杭州湾库里南”极氪9X、“番禺揽胜”广汽传祺S7、“坪山揽胜”腾势N9、“保定库里南”坦克800......这些车型都以酷似豪车的造型与极高的性价比广受欢迎,堪称豪车平替。

中国新能源市场上遍布特斯拉的追随者,我们需要“鲶鱼”,因为传统的制造路径总是先模仿,再在既有模版上迭代。很难解释为什么要这样设计,为什么这样设计更受用户欢迎,而是已知有一个答案能够通往成功,那么将这个模版复制下去,就会有市场买单。本质上,这是我们更擅长在现有技术上进行优化,而缺乏特斯拉第一性原理的底层思维。

曾有媒体报道,具备中国比较优势的创新模式包含两种类型,一种是追求性价比的低成本创新,将既有技术融入到新产品里的应用创新、商业模式创新,一种是追随跨国公司步伐提高研发基础的技术性创新。

文中提到,对海外同类产品进行拆件分析,然后寻找除了核心部件的低成本可替代材料,最后再重新打造外观模具,这是一位电子产品制造商老板所描述的产品技术改善的过程。其中,寻找可替代材料成为创新的关键一环。

不可否定,找寻新的替代材料并不断试验产品稳定性的过程仍旧艰难,只是这并未跳出原有路径。尽管汽车工业相比之下要复杂得多,但核心思路却并没有更多不同。这种创新路径曾经帮助中国制造业走出贫困陷阱,而现在,它正在制约产业本身的发展和升级。

最早将内卷化概念带入大众视野的历史社会学家黄宗智还曾提到过劳动因素对中国企业内卷的影响。他认为,改革开放以来在众多领域也出现传统中国“改而不变”的现象,其中一个是企业为了达到比使用正规职工的同行更高的利润率,大量雇佣非正式劳工。这种用工状态不仅令受雇者毫无安全感,也令陷入低工资和低成本竞争下的中国企业无法实现产品的颠覆性创新,导致了整体产业升级的困境。

放置到汽车行业中,就是业内打工人苦之久矣的加班文化。

根据艾睿铂第三方调研数据,中国车企员工每月平均加班时长显著高于日美欧在华车企。以蔚来、理想、小鹏、零跑为代表的新势力,员工月均加班时间集中在70-100小时区间,部分甚至超过100小时。以吉利、奇瑞为代表的传统车企员工加班时长则分布在40-70小时,仍然远高于大众、丰田、福特等外资车企对的0-20小时的加班时长。

如果说,中国车企的崛起仍然建立在旧有的奋斗话语体系下,建立在狂卷每一位底层打工人的基础上,那未尝不是另一种悲哀。

苹果与特斯拉用技术革命与商业模式创新重新定义了智能手机与电动汽车的行业标准,对于中国企业而言,要突破内卷,或许最需要向行业开拓者学习的就是颠覆性的思维方式。即便再难复现曾经的系统环境,我们仍然可以用这套创新思维跳出传统标准,开辟新的路径。这个时代充满了前所未有的东西,也激发出许多前所未有的需求,目前可以做的,就是了解市场需要什么,抓住最鲜活的用户需求,尝试在此基础上超越市场。

全民集结,赛道开跑!比亚迪全地形赛车场开业,助百万圆梦!

全民赛道 全场好玩!比亚迪全地形赛车场正式开业!

热门单电机轿车极限续航榜出炉:小米SU7的成绩引争议

全民赛道 全场好玩!比亚迪全地形赛车场正式开业!

8月14日,比亚迪郑州全地形赛车场正式开业。作为国内首批新能源汽车专属全地形赛车场,以“全民赛道、全场好玩”为核心理念,秉持“技术普惠”初心,打破传统赛车场高门槛、预约难、项目少的壁垒,构建起覆盖极致驾控、专业培训、品牌活动及新能源汽车文化科普的全场景服务生态。

作为广汽集团与华为深度绑定的豪华智能电动汽车品牌,华望尚未正式发布量产车型,却已引发豪华品牌经销商的集体“抢滩”——奔驰、宝马、雷克萨斯等品牌的头部经销商纷纷下场,抢占华望品牌的首批合作名额,这个品牌有什么样的魔力,能引来豪华车渠道的大规模集结呢?

全民赛道 全场好玩!比亚迪全地形赛车场正式开业!

9.79万元掀桌子:当第三代UNI-V把“轿跑”打成日用品,合资车企再无护城河!

基于超预期的市场表现,吉利汽车将全年销量目标从271万辆上调至300万辆,彰显稳健发展底气。

统统配齐22万元起,全新岚图知音开启预售

BJ40燃油野超巅峰赛 全面展现北京越野硬核实力

全民赛道 全场好玩!比亚迪全地形赛车场正式开业!

长城汽车公布多起网络侵权案:大眼哥说车等网络博主被判赔偿道歉

当其他车企还在拼客户忠诚度时,大众车主已经成了“品牌代言人”

在当下医药行业竞争如逆水行舟、愈发激烈的大环境中,品牌影响力与市场拓展力所构成的双重驱动力量,已然成为企业破局而出、脱颖而出的核心要素之一。太极集团(600129.SH),作为国内医药行业的大型领军企业,正凭借其深厚的品牌文化积淀与积极主动的市场拓展战略,在医药市场的浪潮中稳步迈......

近日 ,比亚迪天神之眼最大规模OTA陆续推送 中 ,宋L DM-i和宋 Pro DM-i搭载天神之眼的车型, 将升级天神之眼C辅助驾驶 功能 和 智能座舱 功能 ,为用户带来更安全、更智能、更便捷的出行体验。

不是头上有犄角就能变成小青龙,汽车有了激光雷达也不能自动驾驶

比亚迪郑州赛 有什么好玩的

比亚迪赛车场盛大开业 打造“全民赛道 全场好玩”新体验

解锁赛道新体验,全速好玩尽在比亚迪赛车场,助力百万人下赛道