撰文 / 刘宇瑞 张霖郁

设计 / 师 超

中国汽车产业正处于从出口驱动向全球化发展的关键阶段。

近年来,随着新能源汽车技术的崛起和产业链优势的积累,2023年中国车企出口规模已超日本,成为全球第一大汽车出口国。然而,目前大多数企业仍以贸易型出口为主,真正实现全价值链国际化仍需持续努力。

12月13日下午,在北京举行的第十二届轩辕颁奖典礼现场,德勤中国管理咨询合伙人刘宇瑞作了主题为“中国品牌全球化”的演讲。

他提及,在全球市场布局中,欧盟、东南亚和拉美等新兴市场展现出巨大的发展潜力。东盟国家凭借其快速增长的经济、年轻化的人口结构以及对新能源车的政策支持,成为中国车企的重要目标市场。在这些地区,中国品牌以领先的技术和灵活的市场策略迅速提升市场占有率,尤其在新能源领域,占据了主导地位。

他同时也指出国际化进程并非一帆风顺。地缘政治的不确定性、出口市场的贸易壁垒、品牌认知度较低以及本地化能力的不足,都为中国车企出海带来了严峻挑战。特别是在东盟等市场,车企需深入洞察消费者需求,加强产品适配,同时完善供应链和本地化运营能力。

展望未来,中国车企需以清晰的战略定位为导向,从单纯的产品出口升级为品牌价值和全价值链的输出。在实现国际化目标的过程中,通过本地化研发、营销和服务能力的提升,与全球生态伙伴协同合作,将是塑造竞争力的关键。

第十二届轩辕奖,服务于用户、企业、行业,有车届奥斯卡奖项之称,是中国轩辕汽车产业学院。本届轩辕奖对参评的40款车辆进行了评测。

以下是德勤中国管理咨询合伙人刘宇瑞的演讲实录。

尊敬的各位评委、各位嘉宾,下午好!非常高兴有这样的机会在这个场合和各位分享。刚才介绍的时候,许敏教授提到国际化是各大车厂非常关注的课题,今天我代表德勤中国管理咨询向各位做一个介绍,题目是“从出口到全球化蜕变”。

刚才几位嘉宾都有提到,国际化对我们的能力要求是更综合、更复合的,但当下车企出海更多的还是贸易型的出口方式,这种出口方式代表了我们还不是一个国际型企业,还没有像日韩、欧美的大车厂一样,真的变成具有国际化能力。

我们现在还在路上,希望未来国际化的征程中,中国车企能够真正实现从产品出口到全球化能力的蜕变。

我想分享的话题包括四方面:中国车企出海现状和趋势、针对重点市场的观察、出海过程中面临的风险和挑战,尤其是当下地缘政治不确定的环境下,车厂如何考虑国际化征程,最后是做好国际化的几大关键要素。

中国汽车行业出海的大趋势是怎样的?从数据表现来看,中国车企出口规模增长得很快。2021年,中国车企出口规模已超过德国,变成全球第二大出口国。2023年,我们跃升到第一名,已经超过日本,成为全球最大的出口国汽车产业生产国。今年前三季度,我们的出口量是430万辆,预计全年接近600万辆。出口当中新能源汽车产品占比越来越高,前三个季度大概是22%的体量。

当前我们是否面对着一些挑战和风险?在新地缘政治不确定性的环境下,未来整个汽车行业的出口压力仍然存在,增速可能没有原来那么快。

长期来看,内外部还是有两个大方面的利好:汽车行业好的产品、比较领先的技术,尤其是新能源和智能网联为代表的新技术会拉动我们在全球市场的拓展。

从外部角度来讲,当前各个国家地方政府都非常支持以新能源为代表的汽车产品在本国的发展,中国政府也在各个方面提供便利,包括国际贸易、国际运输,助力车企走向海外。

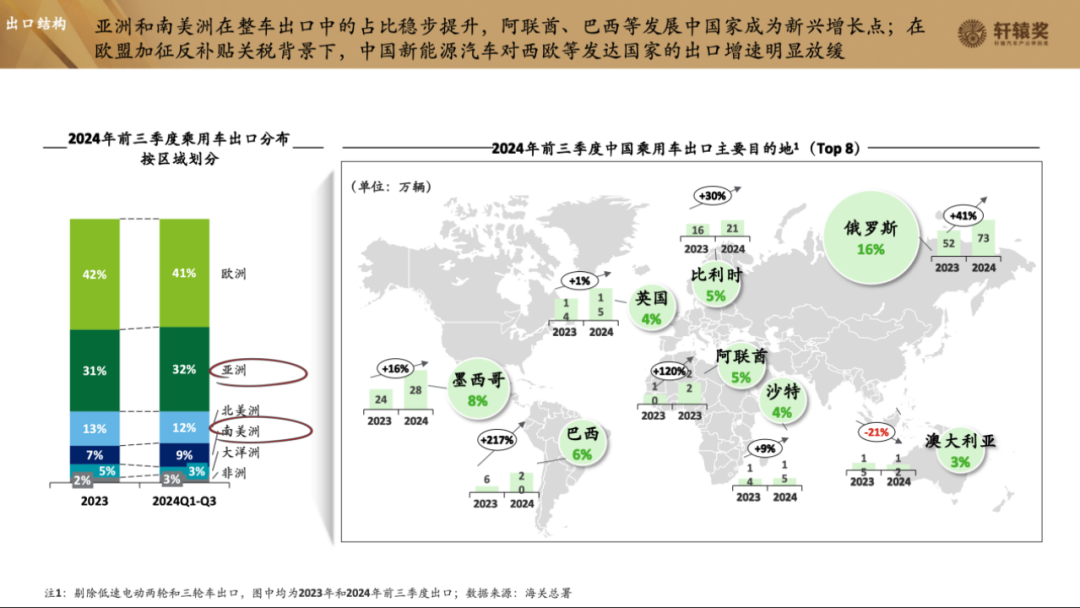

刚才讲到整个大的趋势,从市场出口目的地国家的角度来讲,主要有几个热门市场:欧洲、美洲、亚洲和拉美地区。

市场发展比较快的还是在亚洲和拉美地区。其中,俄罗斯、东南亚、中东地区和巴西等是最主要的出口国市场。新能源的趋势下,欧洲市场占比比较高,但当下在欧盟加征反补贴关税的背景下,欧洲市场的渗透会面临比较大的挑战。

未来目的地还是在亚洲市场,特别是东南亚为代表的市场,拉美以巴西为代表的市场有比较好的发展前景。墨西哥是比较值得关注的,因为过去几年墨西哥的出口占比销量是比较高的,但在地缘政治特别是特朗普2.0时代墨西哥可能面临着比较大的挑战。

厂商角度主要有这样几个亮点:一是讲到出口,基本上都是中国企业的关注点,但其实不是,除了中国企业出海,中国的外资企业也是非常重要的关注出海的企业类型,包括美系、欧系和日韩系,都在中国市场发挥自己的优势,包括产业链的完整,技术和产品的领先性。

除了特斯拉上海超级工厂将近一半的销量都是为海外市场服务之外,通用、福特都是利用大量中国生产基地的产能进行海外市场拓展,为这样的目的服务。日韩系的现代、本田也是借着中国工厂的产能进行出口。欧系品牌当然会面临一些挑战,因为欧洲有反补贴的关税,所以出口会受到一些压力。

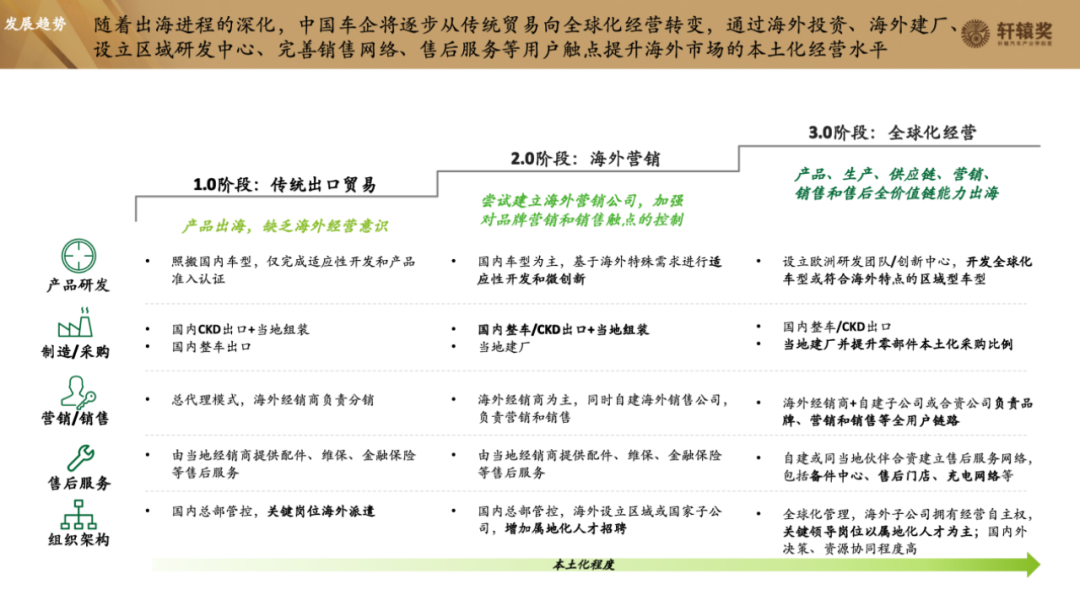

未来趋势从整个国际化的角度可以归纳为三大阶段:1.0是传统的出口贸易阶段,可以简单定义为整车出口,本质上是产品的出口,车厂把产品交给海关进行清关以后就不太管了,都是靠当地的总代帮助完成销售、服务,包括当地的运营,其实这些并不是我们最终想要的国际化状态。

大部分车企已进入2.0,也就是海外营销,不光是借助本地的车型导入,也会根据海外市场的需求进行新兴开发和微创新,侧重点主要还是营销环节,不光是在当地输出产品,也会输出品牌价值、品牌理念和当地的营销体系,能够在当地建厂和组装。

3.0就是真正的国际化,全价值链出海,除了产品出海以外,品牌价值、研发体系、供应链体系、销售服务体系,全部都是有这样的价值链布局,能够在海外市场进行本地化深度适应。研产供销服各个领域,我们都有做到本地化,特别是组织架构引入更多当地资源支持业务发展。未来的国际化要从1.0迈向2.0,实现3.0深度本地化。

当然,这样的过程也有非常多的挑战,具体应该怎样对应?下面我们谈一谈出海的机遇。

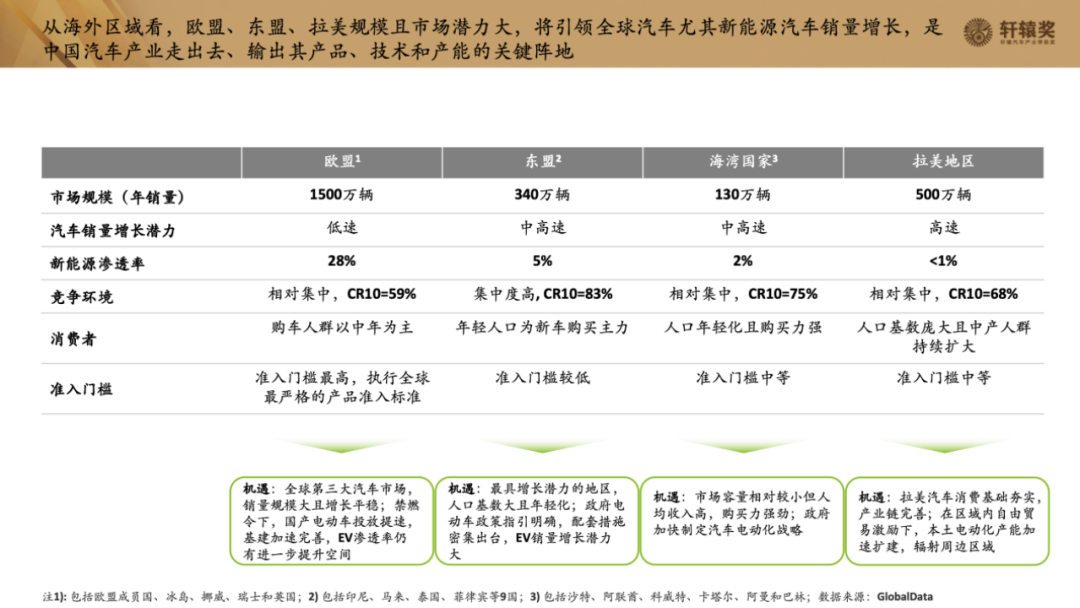

当前,我们在各个国家市场都有很好的布局,未来会在哪些国家市场有更多的机会?国际市场可以归纳为四大市场,中国车企都有比较好的机会。

欧盟市场体量非常大,新能源渗透率也比较高,这就是过去几年我们在欧盟的出口量还是比较高的,消费者购车人群的年纪会比其他几个国家市场更高一些,以中年为主,欧盟和美国的准入门槛也是最严格的。

我们认为未来还是有比较好的机会,欧盟毕竟是全球第三大规模的汽车市场,销量比较稳定,新能源利好的情况下,渗透率也会进一步提升。

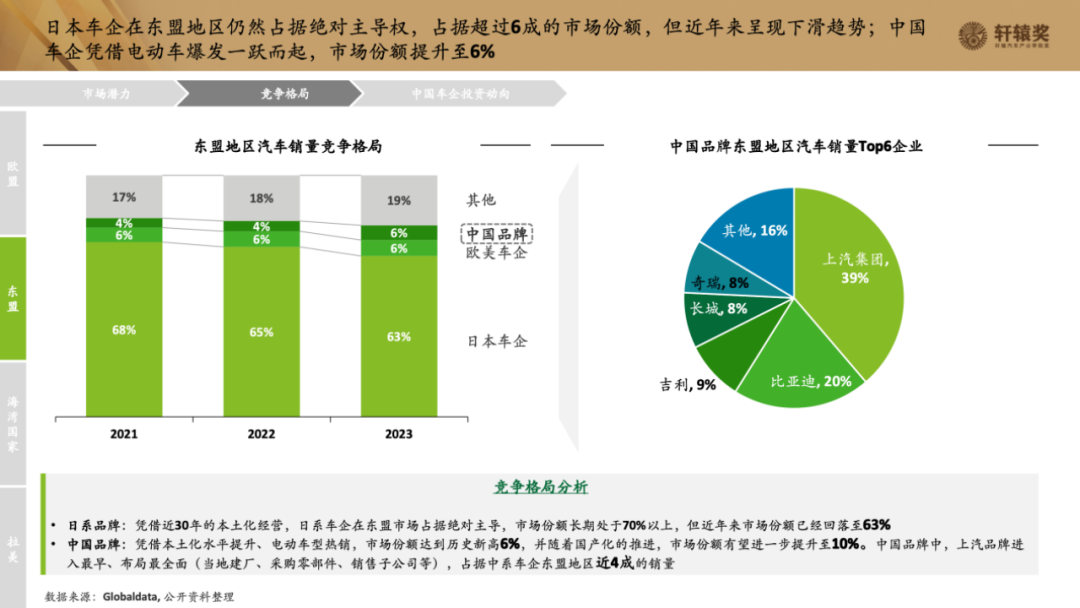

东盟市场也是离中国最近的,文化最相似的市场。体量适中,大概340万辆,新能源刚刚起步,但发展很快,大概5%,市场集中度非常高,主要玩家还是日系车企,占到70%-80%,现在大概是60%。市场很大的一个特点就是年轻化,大概47%左右都是年轻人,准入门槛相对比较低。

海湾国家市场相对比较小,但人口年轻化,购买力非常强,也是中国车企比较重点的目标对象,包括沙特、阿联酋。

拉美国家市场也是非常重要的,因为从过去中国车企出海来说,燃油车时代就是中国车企比较重要的布局,也是在当地市场有非常好的产业链,能够支持整个车企出海,包括产业配套的要求。

接下来我们重点看一看东盟国家市场,整个市场潜力还是非常有吸引力的,因为从轻型车的销售规模来看,未来几年依旧会保持比较快的增幅,过去大概9%,未来可能会在3%-4%。

从宏观经济的角度来说,非常直观的印象主要强调三点:经济增长非常快,根据世界银行的预测,到2030年,东南亚地区的经济增速大概5%,很好地支持整个消费体量的提升。人口红利,东盟总人口大概是6.5亿,年轻化非常明显,将近一半都是年轻人,也是未来经济增长最主要的驱动力。

千人保有量,当前东盟国家市场平均只有189辆,尤其是印尼和菲律宾有更大的增长空间。东盟这样的国家市场有点像九十年代的中国市场特点,非常有潜力。

刚才讲的是整体汽车消费环境。从新能源消费环境来看,主要是这样几个特点:东盟这几个重点国家市场对新能源抱有非常大的期待,当地政府也提出一揽子的鼓励政策,包括对消费者的、对车厂的,会有购置税补贴和设备税减免,厂商的进口关税、当地建厂补贴都有比较多的支持。泰国、印尼、马来西亚对电动化都有设立国家级的战略目标,也有提供一揽子的支持政策,鼓励当地新能源市场的发展。

第二点当地消费者是不是跟中国消费者一样偏好电动车?之前我们也有做过调研,中国消费者和其他国家的消费者还是有很大的不同,包括对新能源的接受度、智能网联、新科技的接纳度和愿意付费的意愿,东盟超过1/5的消费者都有提到,要是购买下一辆车,偏好选用新能源车辆,包括插混和纯电,因此市场上中国车企对电动车在本地化还是非常重要的驱动力。

第三个,我们看到供给端不断完善,除了中国车企加速在东盟布局,也在日韩推出当地的电动车型,因此市场格局是非常有吸引力的。

我们具体来看国别的分布:日系品牌一直是在东南亚深耕的品牌,也是在当地处于绝对的市场地位,市场份额长期处于70%以上,最近这一市场受到明显的压力,大概已经下滑到六成左右,中国品牌的替代是起到了非常重要的作用,随着中国本土热销车型的导入,随着更多的本土车企在当地布局和生产供应链设施,市场份额提升得非常快,我们2023年东盟国家市场占比已经高达6%,上汽、比亚迪、吉利、长城、奇瑞都是在当地销量比较高的车企。

新能源的格局依旧非常有意思,中国品牌毫无疑问一枝独大。

70%以上新能源的市场占比都来自中国品牌的贡献。东南亚国家政府鼓励新能源市场发展,中国品牌借着新能源的势头,能够在整个东南亚市场占据更多的份额,这也是我们觉得东南亚市场未来会在中国车企有更多发展潜力的重要原因。比亚迪、哪吒、上汽名爵、五菱、长城在当地都有非常好的市场表现。

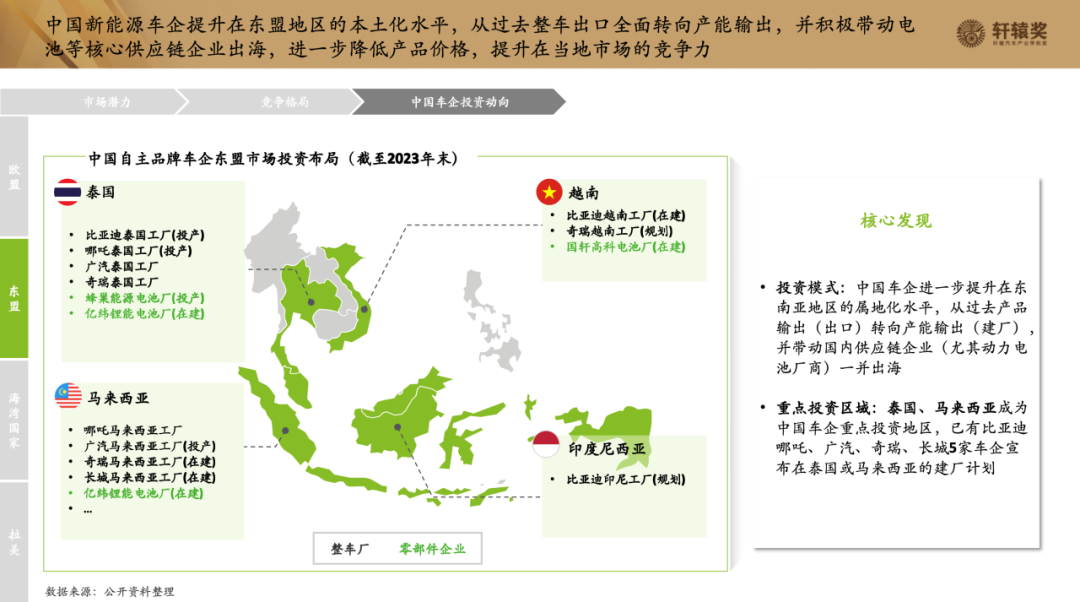

刚才提到产品出口不是终极状态,更主要的是带动全价值链的出海,实现真正深度本地化。整个东盟国家市场有不少当地投资,除了OEM之外,还有很多硬件相关的配套供应链伙伴的投资,包括电池厂商、硬件厂商都在当地设有生产基地。

现在甚至还有一些趋势,就是软件厂商、云服务厂商在当地也有设立机构,服务当地的本地化。当地市场有两大特点:投资模式正在发生变化,不光是出口,更多是带动产业价值链的出口,重点国家市场包括泰国、马来西亚,都是重点投资的目标国。

谈到出海的挑战和风险,包括刚才讲到的重点国家机会怎么把握的住?我们归纳了三个方面的挑战:

宏观层面,当下更值得我们关注,因为涉及到地缘政治、逆全球化的大趋势带来的不确定性,往往不是我们车企能够把控的,更主要是被动响应。

中观层面,更多的是当地市场竞争相关,包括知识产权的冲突,商业纠纷的冲突。

微观层面,就是在具体实操的过程中产生的风险,包括和供应商的合作,跨境人才的管理,文化的融合等等。

当然,中观风险和微观风险是车企相对比较好把控的,也是通过主动的预防措施能够进行预先安排的,但是对宏观风险更值得我们注意,怎么响应这方面的挑战。

宏观风险,特朗普2.0时代对于我们来讲会有怎样的风险?我们看一看特朗普的一些政策主张,主要有六大方面,部分主张是直接对汽车行业出口或者给汽车产业链带来深度影响。

第一个政策主张是减税,对于中国产生的影响是什么?推高美元指数,不利于人民币汇率的稳定。

关税也是出口的直接影响,因为要对中国商品加征10%的基准关税,未来可能会对中国商品加征60%的关税。在这种情况下,中国企业要加速出口区域的布局和调整,避免通过整车出口带来的关税压力。美国市场不是重点关注的地区,但这样的调整对未来通过墨西哥作为跳板出口依旧会有一些压力。

制造业回流,未来中美科技竞争的激烈程度会越来越高,供给端向科技领域脱钩断链的压力会加大,也会加大智能车的挑战。中国出海新三样可能会承压,其中重要的一样就是新能源汽车。

外交,特朗普的功利主义可能对我们是相对的利好,因为有更多跨区域的合作空间,跟欧洲、日韩都有更多回转的空间。

特朗普2.0时代的影响分为整车层面和零部件层面:整车层面的影响不大,因为欧美本身就是我们占比非常小的区域市场,大概只有1%,更多的需要关注墨西哥市场的影响。

零部件层面就是美国出口的限制,确实是有相当大的影响,尤其是智能零部件需要我们特别关注。

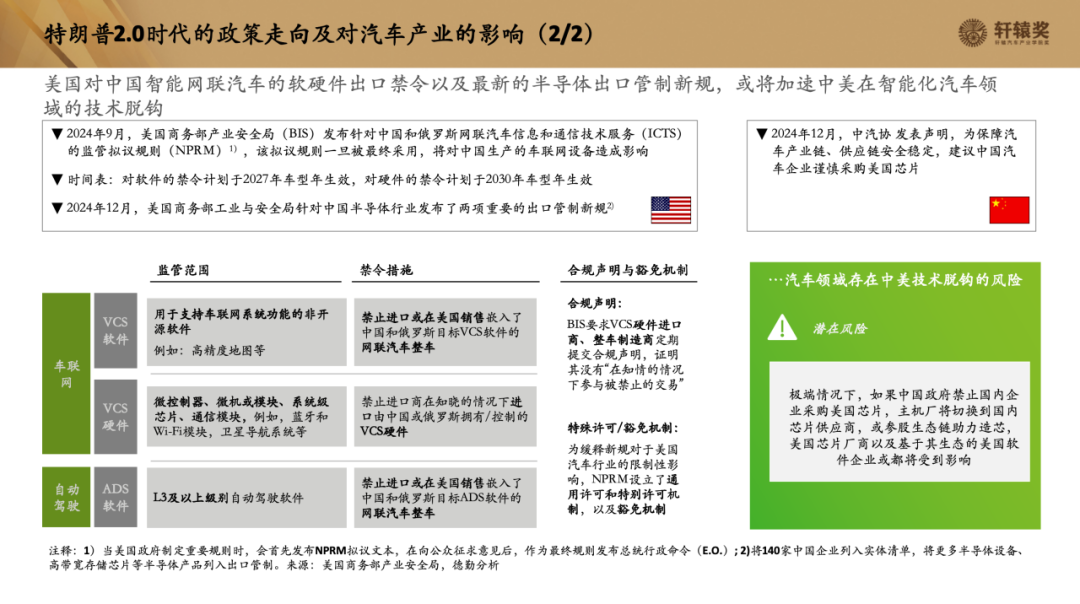

微观层面来讲,最近美国一直出台各种各样的法规,特别是对中国智能车的出口,比较重要的法规就是ICTS法案,包括车联网、自动驾驶相关的软硬件都有强烈的、明显的限制,当然,限制性法规还在征求意见稿的过程中。12月6日,我们也看到美国商务部针对中国半导体行业发布一些重要管制新规,这些都加剧了中美两国在科技脱钩的压力。

随着这种压力的加剧,中国也有相应的响应,包括中国汽车工业协会提出,如果美国要对中国半导体行业进一步制裁,是不是要呼吁不再购买美国芯片,保证供应链的稳定?要是出现极端的情况,包括未来的脱钩,不能再用美国芯片进行本地芯片替代,怎样考虑我们的合作?

这些问题都会对整车厂商进行生态合作、出口布局的时候有相当的影响,虽然是美国的法规,但要是美国应用长臂管辖的条件,其实跟美国同一阵营的国家市场都会带来相当的影响,包括部分东南亚国家和欧洲国家,值得我们需要提前关注和预防。

看到这么多的风险,也有很多本地化的运营思考,但是作为车企还有一些重要的挑战,这些都是过去几年进行车企调研的提炼,主要有五大方面:

产品缺乏对当地需求的洞察。刚才马教授、许敏教授都有提到轩辕奖颁发的都是对中国市场有强烈认知、对消费者需求有深度洞察的产品,海外市场是否也可以定制这样的好产品?其实缺乏当地市场洞察的条件和能力。

中国品牌认知度相对比较低。过去大量的海外市场认为中国品牌是低质低价的状态,随着我们产品质量的提升、品牌形象的提升,都是值得关注的问题。

传统贸易为主,缺乏海外经营触点。大量车企基本上还是把车辆倒出去,但怎么在当地运营还是缺乏经验。

对海外市场的风险和合规理解不足。尤其是数据安全、数据合规的要求都是很大的挑战。

缺乏本地化的组织和海外业务的支撑和赋能。

应对这些挑战,未来车企需要做到四个方面的要素才能响应从出口商变成本地化、全球化的公司。

从定位和目标出发,选准出海路径,进行重点国家市场布局。不光是出口产品,更重要的是出口我们的属地化营销、品牌价值主张,所以除了产品导入,更重要的是导入营销体系和品牌价值观。全价值链海外布局,研产供销服需要和当地生态进行强耦合,实现全球化的布局,组织和数字化需要起到支撑作用。

首先从大的战略目标和切入点来讲,今天中午,许敏教授也提到,中国企业出海其实是一个后发者,比较成功的欧美、日韩企业都做得不错,丰田、韩国现代都是在全球化做得很好的企业,但他们全球化布局的路径是截然相反的,有非常大的不同。

丰田明确就是重点核心市场,韩国现代重点布局新兴国家市场。丰田强调从难到易,打造标杆,辐射全球市场,韩国现代是抓住比较容易啃的骨头去做海外渗透,因此两个企业的布局方式很不一样,但都很成功。

作为中国企业,出海路径并没有统一的标准答案,更重要的是根据自身的战略目标、品牌定位和优势资源判断整个布局的路径。

我们要从产品出海进入本地化营销出海和品牌价值出海,触达消费者、影响消费,销售环节和售后环节都有很多车厂的实践进行深入的本地化营销。

奇瑞在俄罗斯当地市场做的事情跟中国比较类似,也是依靠当地的社交媒体平台进行互动,结合官方网页和车主社区打造矩阵式的营销策略,借着当地的社交平台构建自己的营销触点。

深入的、全价值链的本地化合作,除了电动化、智能化的当地生态建设,强化这两个方面的能力之外,价值链也有几个方面:产品的当地化,上汽和比亚迪都在海外建立产品研究院,就是有意识为当地消费者打造当地适配的产品。

价值链的出海和业务模式的拓展,除了产品销售之外,我们在二手车、售后备件、汽车金融都有更多的布局,也是未来我们融入当地生态伙伴,更好地服务当地用户非常重要的一点。我们有这样的业务要求,组织和数字化能力怎样适配?海外架构应该怎样设计、怎样授权,让听得见炮火的人进行决策?当地区域市场的机构跟我们总部怎样协同也是非常重要的。数字化特别是数据安全、数据合规以及公司内部的IT建设、信息化等等怎样适配业务发展的要求。

刚才提到未来海外业务的发展要有四个方面的成功要素:找准战略定位、输出营销和品牌的价值主张,全价值链本地化的适配,底层管理支撑体系进一步协同。

非常感谢各位嘉宾、各位评委的支持。

Momenta为何被收车企青睐?

汽车企业必须坚持长期主义。

电商消灭的不仅是批发零售业,野蛮生长将毁掉含汽车业的所有行业

马斯克豪赌AI,Grok4是神级副驾还是数据黑洞?

上汽造“最便宜的华为车”,尚界能否扛起月销3万辆的期待?

点火启动,动力瞬间响应,这样的驾驶体验离不开一颗“聪明”的汽车心脏——汽车蓄电池。近日,DF蓄电池常德旗舰店盛大开业,再次为车主带来高性能、长寿命、环保节能的启停技术新选择!

上汽通用启动至境轿车项目,打响高端新能源进攻战#上汽通用全面转入“进攻战”#老牌车企出手就是王炸#至境开启别克在华新篇章

7月15日,吉利控股集团宣布,旗下吉利汽车控股有限公司(以下简称“吉利汽车”,股票代码:0175.HK)与极氪智能科技有限公司(以下简称“极氪”,股票代码:NYSE:ZK)正式签署合并协议,吉利汽车将收购其尚未持有的全部极氪股份,极氪股东可选择以现金或置换吉利汽车股份作为对价。此......

国产汽车为何热衷于创立新品牌,这些品牌存在哪些风险?

比亚迪势不可挡!2025年6月单月及上半年销量双夺冠

7月15日,比亚迪宣布全品牌上线手车互联功能,深度融合华为、OPPO、荣耀、小米、vivo等中国所有主流手机品牌生态,打造覆盖全场景的智能出行体验。

2026九州汽车生态博览会由定制改装、汽车科技、汽车零部件、商用车、房车露营、汽车文化6大主题组成,全景展现全球汽车产业链的技术迭代产品创新与发展趋势,是全球第一个覆盖乘用车和商用车市场,集合整车发布、汽车科技、汽车零部件、汽车改装、汽车文化的全产业链B2B2C生态展贸平台。

实测阿维塔11 样样拉满!30万级豪华电动 天花板!

放眼国内的豪华品牌,德系三强BBA基本占据了半壁江山,三个品牌均有自己的品牌标签,其中主打运动化的宝马一直是许多年轻消费者的“心头好”,不过在2025年上半年,宝马在中国遭遇了近年来最严峻的挑战

在当下豪华品牌车型市场,智能驾驶能力已经成为越来越多用户选车关注的“基础项”。众多豪华品牌在智能驾驶方面,寻求的路径不同。有自研的,有跟华为“一揽子”合作,也有与专门智能驾驶公司合作研发的。这也造成在竞争激烈的智能驾驶领域“三分天下”。

零跑的成功法则:用慢哲学跑赢新势力生死赛

新能源内卷下的牺牲品?两款紧凑型SUV销量下滑

近日,视觉中国发布关于控股子公司增资扩股引入战略投资者公告,表示公司通过全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司控股的大象视觉(深圳)科技有限公司完成战略投资者引入。此举是为了加快公司在AI方面的布局,促进公司“AI智能+内容数据+应用场景”战略规划的协同发展。

几张外观图就引爆车圈?或许你们没有真的读懂尚界H5!

再添8台!安徽第三批氢能环卫车交付