在国内车企中,吉利较早地开展了网约车业务,2015年5月成立曹操专车(后更名为曹操出行);2018年6月与腾讯组建联合体,以43亿元高价入股高铁Wi-Fi运营公司,为曹操专车引流;2019年和梅赛德斯-奔驰联合推出耀出行,打入高端出行市场……近6年的时间,吉利对出行市场的图谋越来越大。

“在新能源科技、共享出行、车联网、无人驾驶、车载芯片等前沿技术方面均有探索……积极布局未来智慧立体出行生态,稳健推进创新型科技企业的建设,逐步实现汽车制造商向移动出行服务商转变。”吉利控股官网上的这段话一定程度上揭示了吉利的野心。

不过,吉利目前在网约车业务方面似乎有些力不从心。

曹操出行,或成鸡肋?

吉利自建平台,率先入局网约车市场,算是占了先机。然而,就目前曹操出行的市场表现来看,这步先机的作用似乎并不明显。

根据第三方数据调研机构易观发布的《中国网约车市场洞察报告2020》显示,网约车平台用户市场呈现“一超多强”格局,滴滴出行凭借8157.3万用户规模处于绝对领先位置;嘀嗒出行专攻出租车、顺风车业务,位列第二;花小猪通过市场下沉策略后来居上,位列第三;曹操出行尚在第二梯队,和同样背靠主机厂的“后来者”T3出行、享道出行厮杀,其规模也落后于首汽约车。

雪上加霜的是,曹操出行近年来在用户体验、司机服务等方面问题颇多。

如今,网约车“战争”进入下半场,各大出行平台开始精耕细作,寻求差异化服务,曹操出行却在逆势发展。

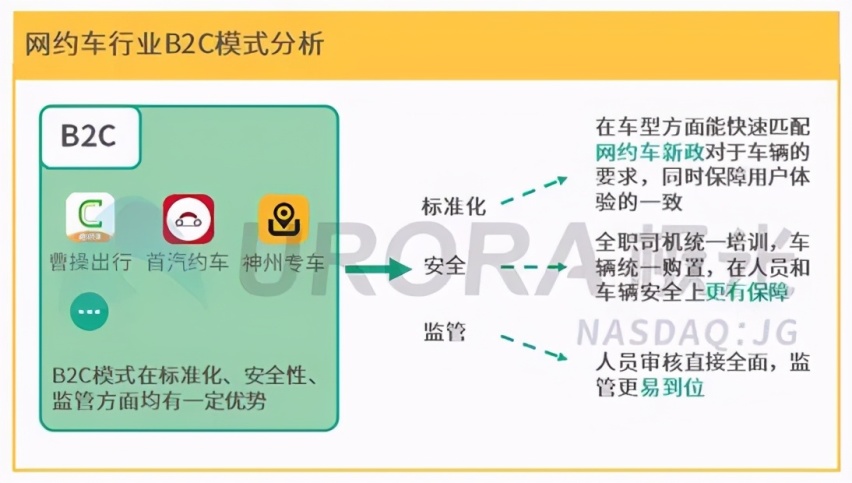

曹操出行上线之初采用B2C模式,用的都是吉利自己的新能源汽车,在当时竞争激烈的网约车市场开辟出一块属于新能源汽车的领地,对比滴滴出行,算是一大特色。

可是到了2019年,“曹操专车”升级为“曹操出行”,拓展除专车之外的服务领域,引入出租车、顺风车业务,并开始吸纳私家车加盟,提升平台运力,推动平台轻量化升级。虽然规模是壮大了,但是曾经差异化的市场定位却逐渐模糊,原来受雇于公司、拿固定工资的专车司机随着私家车的加盟失去了继续干下去的动力,而对于消费者,曹操出行提供的出行体验和其他出行平台再无区别,甚至有所不如。

在外界看来,“曹操专车”更名转型,是为破解始终难以盈利的困局,也是屈服于网约车市场竞争日益激烈的现实。

相比轻盈的C2C模式,B2C模式中网约车需负担四大成本:车辆购置、日常运营(保险、油电费、维修保养)、司机招募和广告宣传。对于滴滴,前三类成本绝大部分不需要自己承担,而车企入局网约车市场,成本负担沉重。

曹操出行成立至今仍未实现盈利,吉利或许曾有靠出行平台提高新能源汽车销量的想法,但实际上,曹操出行还得靠吉利提供巨额补贴。值得一提的是,2021年3月吉利汽车的新能源汽车销量为5657辆,占总销量的5.7%,吉利布局虽广,销量规模却没有进一步展开,反被长安汽车超越。

近一两年,曹操出行屡次爆发大规模司机讨薪事件,原因诸如平台承诺垫付乘客未及时付款的车费却未履行,或取消用电补贴、降低提成,逼迫司机转为租车模式。

司机管理出问题,直接会影响到乘客的出行体验,有多名乘客投诉曹操司机锁车门催交车费、追到乘客工作地点催单等行为,其中不乏司机语言用词粗鄙、行为过激等情况。

随着政府对网约车平台的监管趋严,C2C运营模式暴露出合规短板,而B2C模式下企业对车辆及司机有统一管理,先天具有标准化服务基因,本该迎来春天的曹操出行却频频被查出旗下网约车没有办理从业资格证,与其轻量化升级策略不无关系。

曹操出行仍在扩张,依靠不断增资扩大市场推广及营销力度,获取发展规模。吉利官网显示,截止2020年11月,曹操出行已在全国55座城市上线,累计投放50000辆新能源汽车,拥有超4183万的注册用户,日均活跃用户110万,日接单量200万。

对于加盟司机,这或许是件好事。一位网约车师傅表示,相比滴滴,他更喜欢做曹操平台,“曹操出行的出单量稳定,不用跟滴滴司机抢单子。一天做满三十单拿到平台奖励,我路上大概14~15个小时,中途一个小时吃饭,这么干下来一个月能挣到两万多。”

但对于乘客来说,这一现状令人忧心。曹操的新能源专车业务已在向C2C的转型中被稀释,这似乎有违它仍然秉持的“低碳致尚、服务至上”的核心价值观。屈于现实,牺牲独特优势以质换规模,能为曹操出行夺得更多市场吗?目前来看,还是个谜。

从中高端市场突围

曹操出行,还在滴滴出行深耕的中低端出行市场中艰难分抢蛋糕。早前有业内人士认为,车企如果聚焦利润率更高的专车领域,或许有可能在中高端市场与滴滴出行分庭抗礼。

或许吉利自己也意识到了这一点。公开资料显示,2018年10月,吉利与戴姆勒宣布在华组建合资公司,提供豪华网约车出行服务,使用高端车型将包括梅赛德斯-奔驰S级车、E级车、V级豪华多功能车以及梅赛德斯-迈巴赫轿车。

2019年12月,吉利与戴姆勒联合推出“耀出行”上线杭州。截至目前,耀出行已布局6座城市,正在覆盖商旅接送机、会务用车、商务用车、家庭包车、儿童用车等高品质出行服务场景。

有趣的是,为了搭建团队,吉利挖来此前在滴滴担任副总裁的顾涛出任耀出行CEO,负责国际化工作。此外,耀出行的COO也曾在滴滴任江浙大区总经理。

在大众眼里,高端出行服务是小众市场,顾涛却看好高端市场的潜力。他认为,随着互联网技术的应用,车辆以及服务运营效率得以提高,耀出行可以用更合理的价格提供相同服务。

推出“耀出行”,不但可以帮吉利在网约车市场向细分专业化方向前行,避开以平价快车为主的滴滴等平台的锋芒,同时也可以和制造串联,以租促售,消化旗下车辆产能。

除了目前使用的梅赛德斯-奔驰品牌汽车以外,吉利方面表示,“耀出行”未来将使用吉利控股集团旗下高端纯电动车型。吉利汽车旗下高端纯电动车子品牌几何汽车、极氪汽车,或将成为吉利高端出行业务中的重要一员。如此看来,仅上线一年的耀出行或许在出行市场突围的潜力更大。

吉利的布局在谋求什么?

咨询公司罗拉贝格曾在《全球汽车行业颠覆性数据探测》中表示,未来十几年中,出行服务、自动驾驶、数字化与电气化这四大趋势,将在汽车行业引发重大颠覆性变革。

电动化、智能化转型加速,打破汽车行业积累百年的硬件制造壁垒;共享化趋势增强,对汽车所有权和使用权分离的提倡正试图颠覆百余年的固有模式,车企们面对的是汽车行业百年未有之大变局,吉利对出行领域给予如此厚望,意味深远。

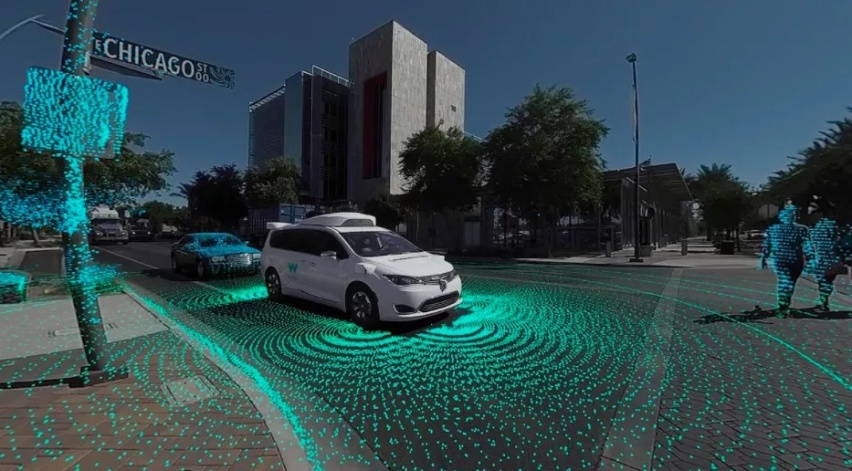

当无人驾驶出租车普及时,消费者还会在意汽车品牌吗?普华永道《2018年思略特数字化汽车报告》结果显示,当无人驾驶出租车普及时,中国消费者放弃购买汽车的意愿最强。

Alphabet旗下自动驾驶技术公司Waymo已经在美国推出无人驾驶服务,随着技术的成熟,人们对于自动驾驶服务的热情也水涨船高。要知道,2015年只有极少数车企相信自动驾驶的故事,而今天,几乎每一家强势车企都走上了自研自动驾驶系统的道路。

自动驾驶技术如何发展与落地,关系着车企与滴滴的命运。如果没有提供出行服务的能力,又缺乏自动驾驶技术的掌控权,车企将面对失去话语权、沦为出行平台代工厂的恐怖局面。这大概就是吉利不顾亏损,在出行领域持续加大投入力度的关键原因。

只不过,吉利固然着眼长远,当下的发展也不容掉以轻心。不管是低端市场还是高端市场,吉利需要突围,毕竟,没有正向现金流的商业模式都是伪命题,单靠母公司输血,这些出行平台又能走多远?

——END——

《汽车通讯社》原创文章,未经许可不得转载。对不遵守本声明、恶意使用、不当转载引用《汽车通讯社》原创文章者,保留追究其法律责任的权利。

京公网安备 11010102004670号

京公网安备 11010102004670号