在2023年上海车展落幕之时,我在抒情长文《越过山海,与时代相认》之后,还要追加探讨几个理性的话题:

1、 上海车展作为一个转折点,转折在哪儿?

2、 新老势力攻守转换,哪里才是下一步赛点?

两个问题其实都非常具备开放性,但我认为其中一种转折,发生在新老势力转换上。

当新势力开始卷技术、产品、交付,因为规模扩大而脱离故事框架之后,再加上卷服务和卷规模,它们和标签下的“老品牌”们似乎并没有什么本质的不同。

▲理想汽车CEO李想在微博上表示:“智能电动车的三年淘汰赛(2023-2025年),技术、产品、交付三大综合能力往死里卷!”

事实上,目前新能源赛道上被明显划分出了三个阵营:1、以特斯拉和蔚小理为代表,没有造车经验的新势力;2、以比亚迪长城吉利、广汽上汽东风为代表的传统势力;3、以BBA、南北大众、上汽通用为代表的合资势力。

至少是从5年前的2018年开始,新势力就开始向老势力宣战,“船大难调头”、“大象无法转身”的故事为中国品牌和合资品牌们一同贴上了“老”、“旧”和“传统”的标签。

2023上海车展,贡献了最强人气的展台毫无疑问来自于传统的中国品牌们,没有车主志愿者也没有产品顾问,技术、产品和交付,它们早就在燃油时代的夹缝中就被卷成日常。

绝大多数新势力品牌们展台上已经没啥概念车了,“订单”成为上海车展新势力们在发布会之后的核心主题。

和新势力一样忙着在搜集订单的还有别克,E5上市后的整整半个月,别克发出“8000台订单”海报。在按下“油电同价甚至纯电更低”的电门之后,最新消息是大众的下一款ID产品也将把价格打到和本品牌同级燃油车型相当的价格。

李想说“卷交付”在2023年开始变得特别重要,其实对应的就是以往单个产品画饼式圈地的打法从现在开始已经不再奏效。亮相半年后上市,上市半年再交付的节奏将从2023年开始彻底消失。

比亚迪上海车展发布了新车型海鸥以及预售价,一周后便上市开卖,我在终端采访得到的信息是首批交付周期大约在1个月到2个月之间,而且现车预计很快就会跟上。而别克E5同样在4月12日上市,5月就将开启交付。

说到底,交付不是卷出来的,而是建立在体系力和平台化之上。知名财经达人马红漫表示:“平台型打法具有明显优势,这会让效率提高很多而成本下降很多。尤其在渗透率达到30%以后,更考验企业的规模经济、内部管理的能力。而平台型的打法,可能会取得更大的竞争优势。”(来自钛媒体报道)

回过头看别克E5的20.89万元起的定价,以及大众ID下一款产品的预期定价,核心也不是建立在“赔钱赚吆喝”基础上,能够敢于放弃合资品牌溢价的欲望,底气来自于成本控制能力的优秀。

当新势力诞生初期的故事讲完,主线归根到底要回到产品、技术和交付上。衡量一个企业的好坏,归根到底也要卷回盈利水平和销量占比上。资本市场也好,消费市场也罢,对于新能源车企和品牌,容错空间已经变得越来越小。

没有产品、技术、交付的品牌正在或者已经被市场边缘化。从拜腾、自游家到威马。

而拥有平台、拥有技术、拥有产品尤其是拥有恰当定价的“传统势力们”,其实已经印证了作为“主流”的价值,比如比亚迪、广汽埃安甚至传统势力的新品牌极氪。

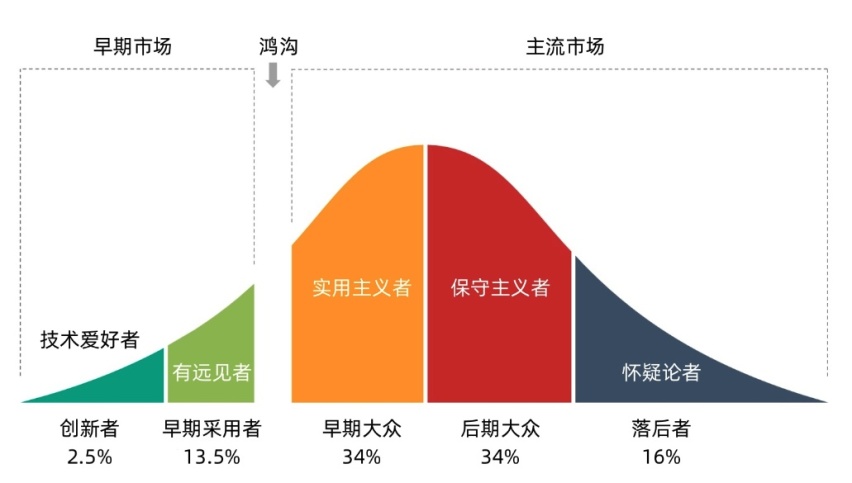

转折点就在于,我认为在2023年开始,三股势力在30%渗透率之下,已经不再那么泾渭分明——随着故事的转变,市场上将会对“新老”之分越来越不敏感,只看重“主流”和“非主流”的区别。

如果不能在2023-2025年凭借销量和市占率跻身主流,任何故事都只能是泡沫幻影。中国汽车市场其实从未变过,喜欢炫耀自身和影响他人的,都是尝鲜者或叫做先驱者。

而真正影响时代走向的主流的消费人群,往往是只花钱、不说话的。比如当市占率超过30%之后,你已经越来越少看到有人炫耀自己买了苹果手机和产品了。

我在上海车展看到的转折正在于此。新老攻守转换,压力正在逐渐转向讲故事的一边,毕竟兑现的时刻已经不远。游戏规则越是明朗,考验的越是:

谁手里的牌多、谁手里的牌硬。

前几天驾仕派的文章《汽车业一夜变天,不是第一次了》中,回顾了石油危机后日系的崛起和美系从黄金时代的跌落。事实上,这不过是因为外部环境变化,车企被迫转型时,技术积累和产品研发方向差异而导致的“一夜变天”。

大时代中,被淘汰的原因往往不是谁做错了,而是“我消灭你,与你无关”。当下新能源时代的切换,不过是汽车历史长河中生态变化的又一次重演。

这一场大潮之中,德系和美系都表现得异常果断——尤其是通用,即使之前已经拥有5ET50等业界一流的混合型功率分流混动变速器,依然全情投入、毅然押宝奥特能纯电平台。这当中,或许也要感谢近在眼前的特斯拉,比中国的新势力们更早预言了时代的走向;或许也是因为上个世纪七八十年代的痛苦,过于刻骨铭心。

所以我在最近不止一篇文章中说过,中国电动汽车消费者不应该对奥特能平台一无所知。这个集中了通用数十年经验、顶尖人才和不计成本投入的纯电平台,不是一个品牌、一款车型那么简单。

别克E5作为奥特能平台的第二款车,就能将成本优势通过定价释放——车长4米9,轴距达到2米95,甚至比自家的燃油车型昂科威还要大的中大型SUV,20.89万元起的价格甚至比上汽旗下的飞凡还要便宜。

成本优势只是超级平台的发力点之一,别克不仅有能力给到主流消费者具备优势的价格,E5在产品安全和品质、智能、生活场景化等方面,正因为对中国主流市场更“懂”,所以在产品体验上会更接地气,尤其是在安全层面,不管中国消费者对于智能有多向往,但主流人群的首要选项,必定会希望将安全和稳妥握在手里。

平台的优势还在于快——今年别克还将有一款奥特能新车上市。到2025年底,上汽通用将拥有10款奥特能车型。你可以将奥特能平台看作是一台精密而高效运转的机器,在度过前期调试、磨合之后,一旦规律运转,效率将会大大增加。

平台先天能够承载的技术天花板如何、平台的运转效率和可迭代水平如何,就变成下一步战局的关键因素。拿高压超充为例,纯电平台能否实现800V超充技术将是我们可以预见到的有关平台先进程度的下一个赛点。

中国势力这边,比亚迪已经具备高压平台的量产能力,吉利也在积极投入研发;合资和欧美势力那一边,宝马2025年、奔驰2024年都会推出全新纯电动平台产品,奥迪则将在2024年左右国产PPE平台上的两款新车。

通用奥特能平台本身就是支持800V的,本田也选择和通用合作,而沃尔沃则在开发全新的通用化平台,可以说主流车企都已做好应对的准备。

可以看到,从2023年开始,平台运转效率不够高、量产交付节奏慢、新技术落地迟,这才是“老”和“旧”的标签。而不再是以“你是一个百年历史老品牌还是新出生的品牌”来划分技术和车型的先进程度。

而反馈在销量和市占率上,消费者则会用实际的选择,对品牌及产品的主流与否投票。焦点战场也将从舆论场“卷”到终端场,当下新能源产品终端销量,已经开始以周为单位统计数据并公开发布,便是战场转折的证明,如果这个时候还在画饼,大概率是无法充饥的。

比如对于别克而言,半个月订单8000台的E5,不仅代表着传统大厂通过主流人群的认可,拿回一部分话语权,我认为这也是转折开始的标志。

主流大厂转守为攻,这仅仅只是一个开始。之前习惯了采取攻击姿态的新品牌们,如果依然选择活在已经建立好的经验和话语体系中,甚至还在以展台人群有多汹涌为生存标志,大厦崩塌的前奏,其实已经在上海车展的风中悄然吹响。

“生活在经验里,直到大厦崩塌。”

文|赵小查

图|网络

够复古,够方正。一台08年的G55,原漆,整备好,车况超棒。整车真的闪闪发亮啊

银河星耀8上市在即“减配”换低入门价?

在企业的财务体检中,资产负债率如同一把“双刃剑”,既能衡量经营风险,亦能体现资本运作效率。其公式简单(总负债/总资产×100%),但背后的逻辑却需结合多维视角综合判断,既要摆脱“非高即坏”的偏见,也要警惕隐性风险。

日前,多家自主车企陆续公布了自家的4月销量数据。

做了很多年的各位二手车老板,你们会签二手车销售合同么?

2025年5月7日,阿维塔科技宣布,阿维塔12 2025款焕新升舱,推出纯电和增程双动力,共6个车型版本,官方指导价为26.99-42.99万元,权益与功能配置全维升级,权益后到手价为25.99-41.99万元(限时权益自发布之日起至2025年5月31日),新增岱红内饰配色、2款......

2025年上海国际车展上,华为与江淮联合打造的尊界S800以“陆地游艇”之姿亮相,其展台前密集的西装身影中不乏保时捷、宾利、劳斯莱斯、奔驰的高管团队。

插混好还是增程好? 不同观点激战中国皮卡消费趋势研讨沙龙

贾跃亭发视频谈FF创立11年:称遭遇不公、打压,甚至迫害

全新XC70续航突破200km,填补豪华市场空白

比亚迪“造人”加速:新能源巨头抢滩人形机器人新赛道

汽车“铝换钢”逐渐成为常态,用钢材会影响车辆性能吗?

这个五一,阿维塔的公关加了几天班。一则质疑阿维塔12风阻系数造假的消息打破了假期的平静。

【中国·上海】2025年4月28日,领克汽车旗下全新旗舰力作领克900正式上市,推出1.5T Halo、1.5T Ultra、2.0T Ultra 、2.0T探索版四大配置,限时售价28.99万元至39.69万元。

2025年4月29日,中原证券(601375.SH)正式宣布,张秋云女士接任公司董事长职务,原董事长鲁智礼卸任后继续担任董事。此次人事调整标志着这家河南省最大券商的领导班子完成新老交替,未来战略方向备受市场关注。

岚图全面进入L3级智能时代,它是如何为用户安全兜底的?

2025年上海车展,智驾不再是车企宣传重点,也少了雷总这样的话题人物,车展已经回归到了认真讲产品、技术、战略的主旋律,当然除了那些强势的自主品牌以外,本届上海车展也是这些合资品牌在中国市场的“分水岭之战”。

日前,我国智能扫地机器人领域领军企业石头科技(688169)对外披露了2025年一季报。

负债率高是全球车企共性特征。从2024年财报来看,国内外主流车企资产负债率普遍在60%以上,部分车企负债率超80%。

2024年净利润首次跌破10亿元创十年新低,多品牌承压转型待解。