不久前 smart 精灵#1 刚刚完成国内动态试驾,基于 SEA 浩瀚架构下的 smart 精灵#1 给人留下深刻的的驾乘体验,同样给我们留下深刻印象的,也有这款新车的智能化体验。

在北京试驾结束的周末里,新出行团队在深圳 smart 展厅再次花费了近 4 个小时,对这款新车进行了全面且深入的接触与深度体验。

作为一辆电动化小车,不仅有过硬的驾控素质,还有超出预期的空间体验,更重要的是,smart#1 延续了“造精品”的传统,在设计语言和工程实现层面,创造了气质独特的精致感。

这种“精致感”的很大一部分来源,正是 smart #1 智能座舱独具匠心的智能化设计,通过融合smart #1 的市场定位,采用了更具情感设计的 UI、3D 动效、体验更好的流畅度以及全场景语音体验。

另一个来源则是软硬件设计的细节一致性,比如 smart 屏幕的圆角与 HMI 界面圆角的统一,甚至这种圆角设计与车身圆润设计的曲率、车内空调出风口圆角的曲率连续统一,这造就了非常顺滑的视觉感受。

我们今天就深挖 smart #1 智能座舱背后,在同为主流 8155 的芯片下,smart #1 智能座舱相比目前主流座舱有哪些不同,为什么会有如此大的差异?以及横向对比第一梯队的智能座舱体验,smart#1与众不同的答案,又有什么独特意义?

当前,智能座舱是与自动驾驶并行的智能出行发展热点,国内智能汽车当前的最大“卷点”,也在于营造琳琅满目的智能座舱体验。

当下智能座舱的设计,基本围绕着一个核心诉求,即创造包容多人的大空间,用户可以通过车内空间的交互创新,未来能够和用户手机、智能家居等各种终端实现融合交互,进而创造丰富多彩的娱乐和驾乘体验,由此实现向第三空间的演进。

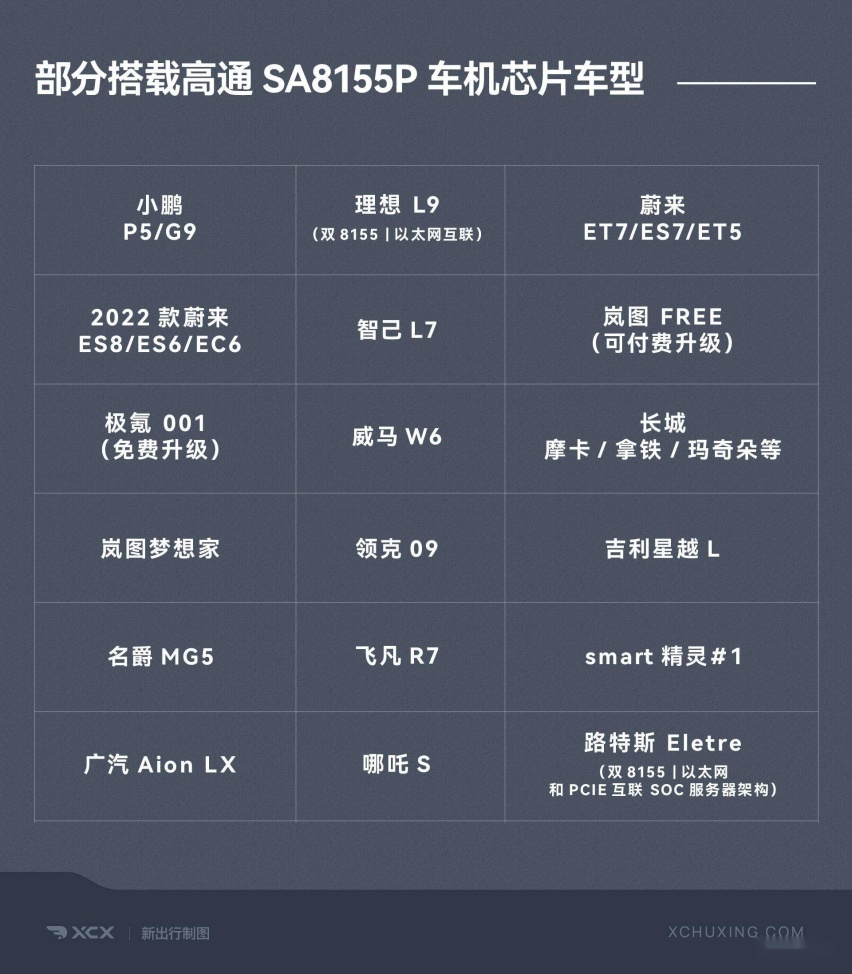

为了能够在未来割据一席之地,各家芯片公司,都在推出不同方案的智能座舱芯片。其中有代表性的,例如AMD Ryzen、高通8155,甚至国内的芯擎科技的龍鷹一号、海思的麒麟芯片等。有趣的是,全球智能汽车芯片的首发亮相,几乎都在中国品牌的车上,结合各家的不同理解营造不同体验。

智能驾驶开发团队的想象力在此爆发,众多合作模式也由此诞生。

在当前主流的智能座舱模式中,有包括有蔚小理等新势力为首的全面自研方案,包括小鹏 P5 、理想 L9 以及蔚来 NT2.0 平台都以高通 8155 芯片为核心,分别在语音、交互流畅度、多屏应用以及智能驾驶 SR 界面渲染上有大同小异的智能化设计。

而另一股“势力”是来自于以亿咖通、华为等为首,能够自研芯片的共创路线。

我们此次体验的 smart #1 ,正是戴姆勒、smart 工程团队与亿咖通三方紧密合作所呈现的作品。

根据 smart 官方介绍,戴姆勒负责此次 HMI 的整体创意设计,亿咖通则负责将平面的设计转化为全套的系统设计,并与smart 工程团队紧密配合落地实现。

在实车体验里,能看出双方合作中不仅能够很好的将戴姆勒团队原始的高质感设计美感还原出来,比如黑夜模式下的柔和光影、拟人化的“小狐狸”交互 icon、以及结合环境变化做的实时效果切换,包括处处可见但不细心注意就会错过的细腻的切换动态效果等。

这也是今天我们试图和大家讨论的核心话题。

在智能座舱发展的早期阶段,选择自研的车企往往在市场初期竞争不充分不激烈的背景下,以自研全套设计为核心的包袱没有那么重,又能够发挥灵活优势,因此往往能够在市场中获得先机。

但在这个阶段中,大部分车企的诉求还是过去功能性座舱的延伸,即延续了手机平板电脑的逻辑,通过将功能区分为App,将功能简单的整合起来,方便用户找到入口。

但汽车屏幕天然有个挑战,即它要天生兼顾驾驶和娱乐需求,对于娱乐需求来说,App模式不仅可以方便用户学习,更方便接入各家的内容生态;但对于驾驶来说,App效率操作容错率和精度都不高,况且需要大量的时间关注,这就导致“屏幕不如按钮”的争议声出现。

因此下一代的智能座舱,不约而同的都在重新思考兼顾效率与娱乐性,即引入了专为汽车座舱定制的场景化、服务化的思考,这就要求把传统的 App 打碎,基于汽车场景的原生需求重构交互,提高效率,将服务根据操作频率分层次展现,并且以尽可能简单的形式展示给用户。

这也是 smart#1 车机最直观并且新奇的亮点,它率先交出了一个“不扁平”的答案。通过拟物化的情感设计、具层次的功能布局,smart#1 的车机给人的体验非常新奇且舒适,而地球与小狐狸的场景设置甚至具有“奇幻”色彩,初见即惊艳。

这也对应了目前智能汽车的研发思路,在硬件领域追求从多域分布走向集成化中央计算,在软件中则是追求高效的交互体验,同时又能赋予设计情感化的美感。

那么接下来,我们就进一步为大家阐述 smart#1 是如何构建这套“不一样的答案”的。

当我们在思考智能汽车的终极形态时,其实核心的问题是如何构建计算平台。

智能汽车的发展不仅带动了上层大规模的软件应用,同样也包括传感器、系统软件等基础设施,而最终推动进步的核心,就是硬件平台的演进。

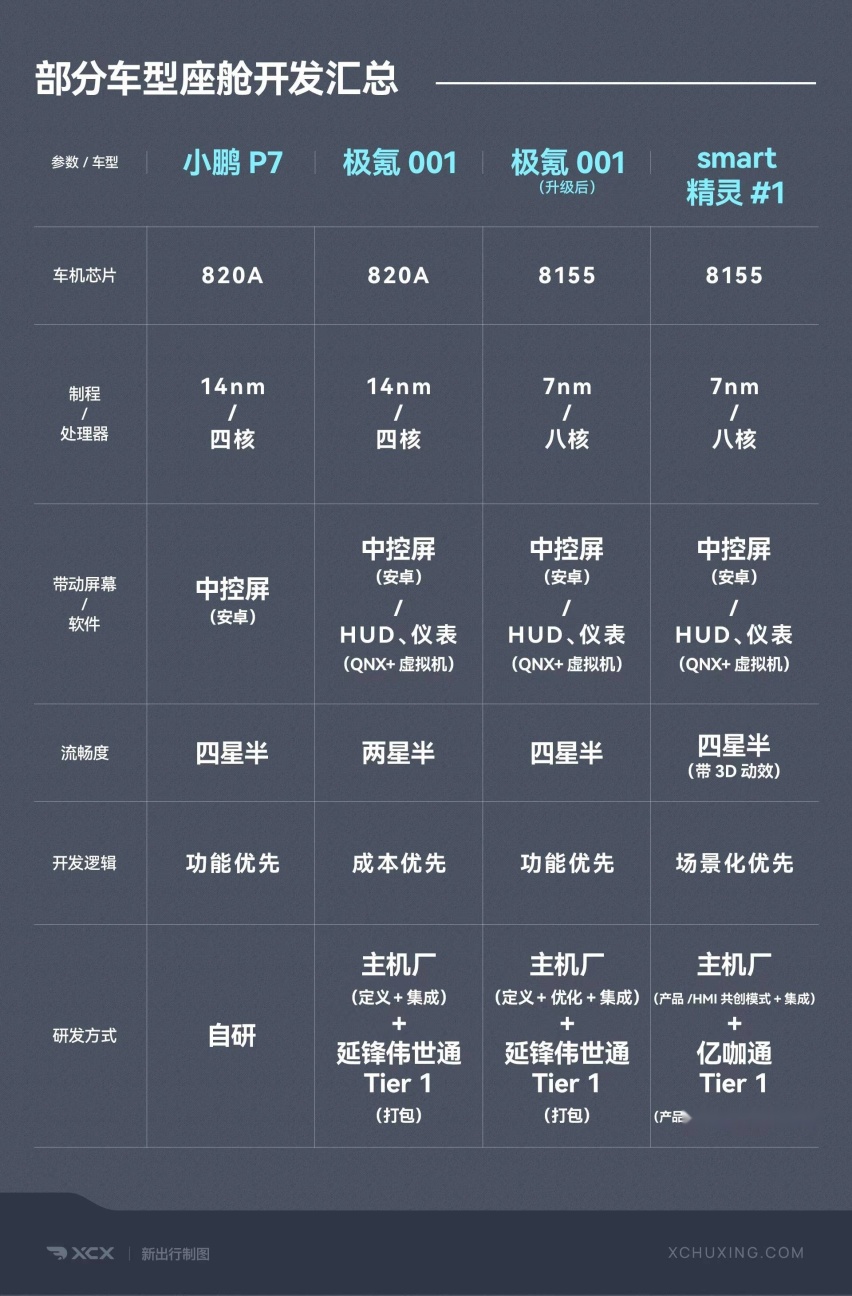

最近备受瞩目的极氪 001,也回应用户的诉求,推出了 8155 升级,同为吉利系的 smart #1 搭载的也同样是基于8155的计算平台,我们来对比一下,同门的 8155,极氪001和smart#1有哪些差异化体验?

极氪001是数年前研发初期基于延锋伟世通的全案方案,这是基于此前主流的“主机厂+供应商”的 Tier 1 合作模式来的,这个合作模式先天是 To B 思维。

在这个合作模式下,延锋伟世通会完全根据 OEM 的产品定义和要求提供包括整套硬件、底层软件开发,并完成最后的总集成工作,在研发周期和优化整车成本(单 SOC 拖更多屏和外设,取消更多 ECU)的因素下,早期极氪 001 在软硬件架构和性能发挥上难免受到了一定限制。

这也是极氪这轮“响应用户诉求”的核心动因,延锋伟世通依然是 820A 到 8155 升级的主担当。

但有别于过去统一供应商外包,此次升级,以用户体验为导向的极氪内部张松团队利用此前多年在Apple、OPPO积累的经验,全面重构了HMI的开发,并在文案、UI设计、功能入口等多处进行了全面的优化升级,更重要的是,张松团队在HMI优化层面决定性的将软件需求与硬件性能做了比较好的匹配调适工作,这就让8155方案实现了根本性进化,也直接带来了用户体验升级上质的飞跃。

smart #1 有异于传统的座舱开发模式,此次是由戴姆勒设计团队、smart 工程团队与亿咖通紧密配合,采用了联手共创的新模式,虽类似于传统意义上的 Tier 1 合作模式,但又不是简单的分包供应商身份,因为它的核心是面向用户,是用户思维下对于多方共创的新探索,三方在这个模式下共同定义产品并承担风险。

在这种模式下,三方共创团队从戴姆勒定义项目的早期阶段,就已经完全介入开发。

在车机交互定义上,戴姆勒团队负责提出整车,包括硬件设计和软件形态的产品概念化的构想,也就是掌握创意的决定权,比如在 smart #1 我们看到的的小狐狸以及地球概念,都是在这一阶段提出的。

此次 Tier 1 身份的亿咖通,则要负责将概念图,转变为具备完整功能和服务的系统架构,包括界面设计、UI(用户界面)动效、UE(用户体验)、切换动画、服务集成等多层面的软件工作。

在这个过程中,座舱开发团队和戴姆勒以及 smart 工程团队需要不断沟通反馈,双方不断基于各自的专业能力和判断对早期方案进行不断地优化和修改,最终成就了 smart#1 上的最终产品。

可以看到戴姆勒在 UI 的情感设计优势能够让 smart #1 牢牢遵循品牌原生基因以及对美学的把控。而亿咖通本身是一家具有超过 6 年大屏和多模交互设计经验,技术实力完整覆盖智能座舱所需的操作系统、软件算法、计算平台以及应用生态等众多能力于一身的支持团队,其在座舱领域的“软”实力在这种模式下得到了淋漓尽致的发挥。

那两者在实际体验中会有哪些差异呢?

首先是设计与交互。

相比过去基于 Tier 1 独立的设计,smart精灵#1 是由戴姆勒团队直接定义设计的,因此戴姆勒多年在汽车设计的“审美积累”与品牌沉淀在智能化产品中很明显的体现出来。

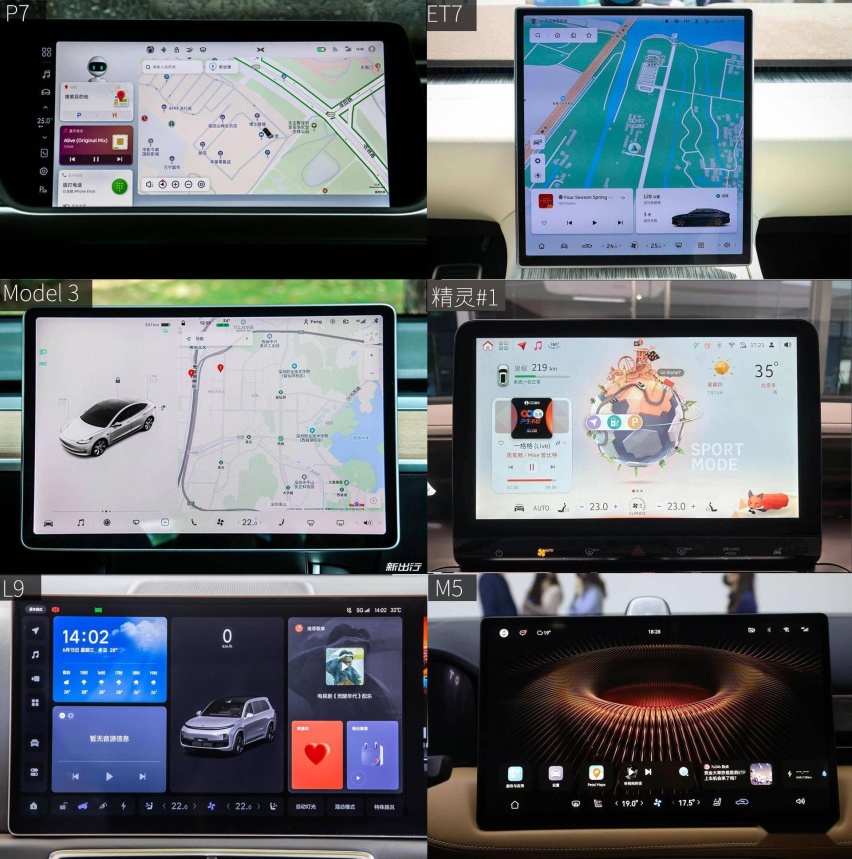

从两者的实机体验对比看来,极氪 001 在8155方案下优化的 HMI 已经非常出色,首页以扁平化设计为核心,集成了多种卡片样式组合,下方设置了横条式的快捷切换,卡片可以长按进行拖拽移动或删除,首页功能覆盖目前高频应用的空调、 EVA 语音、音乐、地图、360 泊车等。

极氪001 车机界面

极氪001 车机界面

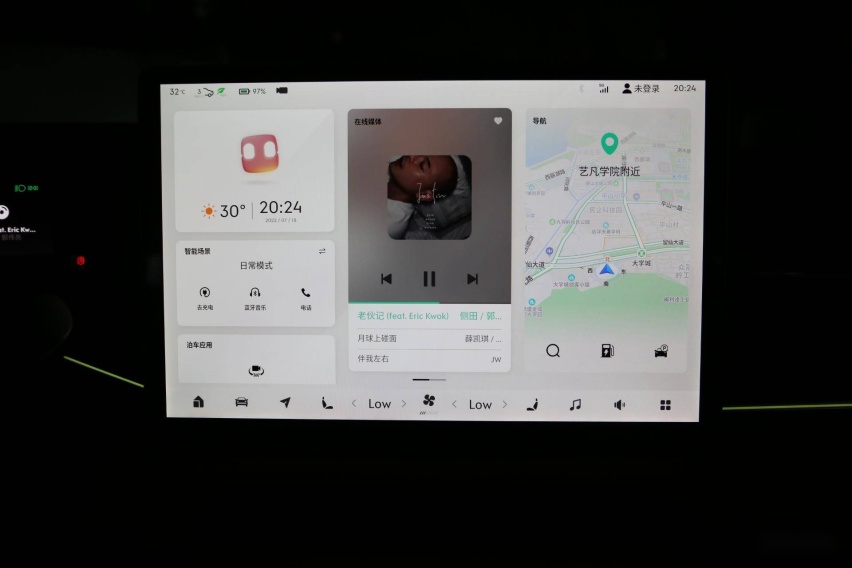

smart 精灵#1 的风格则比较拟物化,具备情感互动层面的考量,在首页上有自己的场景化设计,试图营造沉浸式的交互和高效的交互体验,smart 精灵#1 的第一诉求首先是让屏幕“动”起来。这是基于三方的共识,即未来智能汽车的交互既不会纯平面、也不是刻板的扁平化,而是通过拟物化,创造具有“生命感”的科技产物。

因此它的首页设计是想基于场景化理念来驱动,也就是主页能够“一键直达”用户的操作,这是有异于日常消费电子产品的体验。

这种情感化设计,也让 smart 的答案和以蔚小理为起始点,以华为赋能的各产品的“大平板扁平化”设计风格有了迥然不同的体验,在同样保证流畅的前提下,smart的直观和一步到位的情感化设计尽可能的缩短了这种从手机平板的逻辑转移过来的适应成本。

小鹏 P7 、蔚来 ET7 、特斯拉 MODEL 3、smart 精灵#1 、理想 L9 以及 问界 M5 车机空调界面界面

小鹏 P7 、蔚来 ET7 、特斯拉 MODEL 3、smart 精灵#1 、理想 L9 以及 问界 M5 车机空调界面界面

某种角度上讲,相比其他品牌更多的是“延续扁平化”的设计理念,smart 的答案更接近“拟物化的进化”。 这种进化的核心,就在于延续了拟物化的情感化设计的同时、又在用户体验交互设计上实现更高的效率、并通过技术底座,实现性能流畅的体验。

有趣的是,这三个指标和乔布斯当年定义早期 iOS 设计理念的时候不谋而合,乔布斯当时回归苹果后,在用户体验上的核心诉求之一,就是通过拟物化设计可以让用户更轻松地使用软件,从 smart #1 上,我们能看到这种“文艺复兴”理念的延续。

这也解释了近几年消费电子又开始重提质感和层次的原因,“科技直男感”可以新鲜一时,但如果要长期融入用户的真实生活,通过设计营造真实的触感,才能够尽量避免割裂,从而创造有温度的长期体验。

smart 精灵#1 引入了大量的细节优化,取消了过去传统的地图作为底图的方式,也没有延续手机平板上“铺张壁纸”的设计,通过浮动卡片+动画的形式呈现主界面的功能模块,首页可以直接完成功能调节,同时添加了比如像动态精灵助手 Avatar、将用户驾乘浓缩起来的地球模型入口等。

其中小狐狸 Avatar 除了基础的表情,也加入了很多根据场景自动变化的动态特效,比如不同驾驶模式、空调温度、不同场景下小狐狸 Avatar 都有独立的表情动画以及道具适配,用户可以不断有最新的体验可以发现。

此外在字体样式、软件切换、界面切换的时候,smart#1都加入了伸缩动画切换,可以想象对于戴姆勒团队概念效果的还原,工程师们是花费了一番心思的。

播放视频smart 精灵#1 图标伸缩动画展示

流畅度体验是另一个重点,也是这一代车机满足“温饱体验”的核心升级点。

在与极氪工程师交流的过程中,我们得知过去极氪 001 车机被动的主要原因,是因为 820A 作为一块四核处理器,性能“捉襟见肘”,不仅需要同时带动中控屏、HUD 以及仪表等多块屏幕,同时为了确保仪表等功能持续运行不会“当机”,就要先做一轮 QNX 虚拟化,再独占一个处理器核心处理器满足 HUD、仪表等需求。

在这个基础上,Android 系统需要的性能不能做到充分支撑,这个问题在8核心的 8155 上处理器上得到很大程度的缓解,可以看到极氪 001 升级 8155 后其流畅性已经达到目前头部主流水平。

smart 精灵#1 在同样 8155 处理器的背景下,除了也要拖动这三块主屏外,UI设计的大量动效和3D效果显然更加复杂,但双方的流畅度基本不相上下。这意味着smart精灵#1对 8155 的底层性能释放和各场景下的调度是花费了一番功夫的。

8155 中的 8 核处理器包括 4个大核、4 个小核心。团队能够对车机内高频应用直接调用大核运行,对低频应用或者软件匹配给小核,在类似日夜模式切换这种火力全开的场景下,快速释放全部性能。

高性能+灵活调度分配,构成了对更复杂交互效果的有力支撑。

当然这个“按需分配”的优势还是要得益于亿咖通积累多年的调优经验,打过过往性能不足的“穷仗”,在 8155 这块芯片上打“富裕仗”,共创三方通过 3 年紧密合作长驱制胜,在基础的满足中控屏、仪表、HUD 等基础上,试图实现更多 3D 效果,从结果来看,三方的通力同心显然达成了目标。

当然,除了基础的交互能力,当下车内被重视的全场景语音,更考验着亿咖通团队在硬件调用,以及软件调优能力。

smart 精灵#1 其实就是充分发挥了大小核的分配能力,在语音交互上大胆调用大核,让语音能够与界面切换一样流畅的同时,能够实现更多功能。

与过去的语音场景不同,车载场景有车内外干扰,还要面对驾驶者和乘客不同角度的不同指令识别,这就要求在解决识别指令的基础上,还需要对抗环境干扰、特殊语义、连续指令等场景进行优化,这不仅是对当下功能实现的多重挑战,也决定了未来智能座舱能否创造更智能、更自然的完成交互。

另外车内语音也正从基础的功能指令向车控、出行、美食等车内外场景生态延伸,如何提高车内外交互的场景,满足用户的使用续需求也是一大挑战。

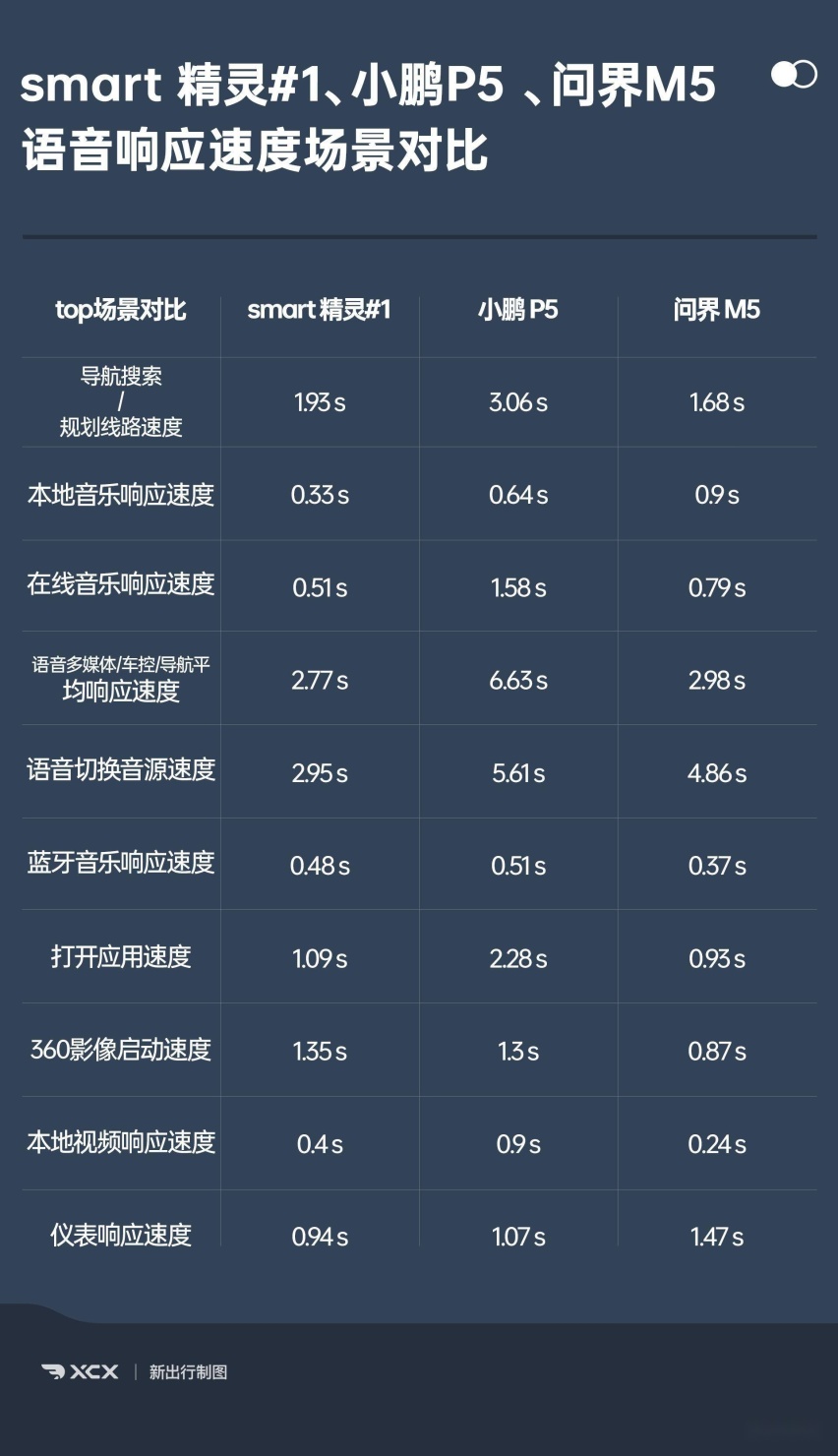

从数据来看,smart 精灵#1 相比华为问界上的智能车机体验也不遑多让,根据测试数据,smart车机优势最大的是语音唤醒,基本可以做到“即说即响应”。

而在综合测试中,常见语音响应中的速度整体与问界 M5 持平,在大部分场景下要优于小鹏。

smart精灵#1 也可以实现可见即可说以及免唤醒,并且可见即可说可以执行到最底层,例如在爱趣听中可以调用到播放具体的一首音乐,并且执行顺序播放、收藏、回到首页等动作,无需再多一步手指操作。

而在模糊指令中,smart精灵#1 也对目前我们常见的指令做识别,例如找核酸检测点、附近有没有海底捞、广州到北京的航班等。

可以看到用户对语音延迟指令需要越来越高,例如系统延迟大、指令清晰度需求高、缺乏上下文理解等会导致用户体验不佳,同时需要增加用户的学习成本。

smart 精灵#1 除了在识别速度、模糊指令、连续多指令以及车外场景指令中有更强的感知,也有更佳的反应速度。

语音功能作为 smart 精灵#1 与极氪 001 一个重要的交互创新入口,可以看到得益于新的合作模式以及处理器处理能力,能够带来为丰富以及更优的体验效果。

戴姆勒、smart与亿咖通三方的合作中,我们看到了一个典型的聚合优势,即戴姆勒在多年专注豪华的品牌积累下,能够提出基于汽车发展和交互进化的更多创新式设计,亿咖通则凭借多年智能座舱开发经验、全球8155最早和最多出货量为基础的技术能力,参与到smart工程团队打造整个座舱的定制化设计以及实现,并且以更高效的优化逻辑对座舱做进一步赋能。

可以看到,虽然主流的自研主机厂具有先发优势,但新的合作模式中主机厂拥抱更开放的生态,能够按照需求定义,这样车企可以把更多的精力放在“重新定义”智能时代下用户在自身品牌和产品上实现差异化体验的需求中,这种合作模式未来很可能会演变为主流模式。

而另一类从传统消费电子切入,像华为、以及未来的小米,在延续了传统做手机、平板的框架,基于软硬件一体化带来更无门槛的操作体验,更好的流畅度的基础上,如何针对智能座舱环境做更深的理解和优化,乃至实现最终融合化的场景体验,则是要着重解决的下一个难题。

不同的合作模式势必带来全然不同的交付体验,smart #1 这种合作方式可能是未来中国智能座舱公司对外合作的一种范本,即除了各方能够博采众长之外,从输出制造到输出技术,中国的智能座舱产业已经有了完整的生态定义能力与技术实现能力。

作为一款全球款车型,smart #1 在智能化板块的出色表现,成为“中国制造”向“中国定义”实现演进的最好范本,这也足以让人期待,戴姆勒和亿咖通在这种共创合作模式下,释放更多在未来smart甚至主品牌奔驰车型上的无限可能。

奕派科技重磅发布“未来之翼”战略,2026款东风奕派eπ008限时先享价17.36万元

连续5个月同环比双增 吉利汽车7月销量237717辆 新能源热销超13万辆

新央企新长安新深蓝:引领中国新能源汽车迈向全球化新征程

长江奔涌不舍昼夜,改革浪潮奔腾向前。

六连涨!连续五个月破万!岚图汽车7月交付12135辆 与华为强强联合成就最佳搭档

东风汽车谈“7亿抄底百亿工厂”等:土地使用权转让价被曲解

7月国内新势力车企销量正式揭晓,市场整体受淡季影响明显

智己行业首发“恒星”超级增程,1500公里都是顶级电车体验 是增程,更是“自带超充桩的电车”

电车续航有焦虑?直线 1 公里内就有桩

元UP领航型+海鸥,比亚迪“组合拳”欲争夺细分市场话语权

8吨重卡撞不过理想i8,啥情况?理想汽车、东风柳汽等多方回应

8月1日,东风奕派汽车科技公司战略发布会暨新车发布会在武汉隆重举行。

一汽丰田7月销量突破68000!合资新力量来袭!

真金不怕火炼!今天聊马自达EZ-6的安全性

奕起热爱,派生精彩。8月1日,东风奕派汽车科技公司战略发布会暨新车发布会在武汉隆重举行,2026款东风奕派eπ008六座版焕新上市。新车在“舒心品质、舒心科技、舒心驾控、舒心守护” 四大维度全面升级,官方起售价18.86万元起,限时先享价17.36万元起,为用户带来极具诱惑力的超......

2025年6月比亚迪新能源车销量为38.26万辆,去年同期为34.17万辆;本年累计销量为214.6万辆,去年累计为161.3万辆,同比增加33.04%。其中乘用车销量377628辆,纯电动乘用车销量206884辆,插电式混合动力乘用车销量170744辆,出口90049辆。

奕派科技战略发布会于武汉召开,发布“未来之翼”战略,推出2026款eπ008及风神L8,强调用户为本,与华为深度合作拓局智慧出行。

力压群雄半年净赚300亿!宁德时代固态电池2030年量产

一汽奥迪Q6L e-tron尽显全域安全实力

2吨多的理想i8,把8吨的卡车撞到四轮离地,违反物理定律吗?