“对整车央企进行战略性重组,提高产业集中度。”

3月29日,国资委副主任苟坪在中国电动汽车百人会论坛上的发言,激起的不是舆论波澜,而是行业深度思考的洋流,力量触达产业的基底。

“春泽万物”的背景下,业界屡屡收到提示——行业的重组与合作正在潜行中推进。

3月3日,中国一汽与零跑汽车发表公告,称签署《战略合作谅解备忘录》,将在技术与资本层面合作。

3月下旬上市车企的2024业绩沟通会上,东风集团股份管理层表示:“公司和长安的整合目前正在进行中,控股股东正在谋划长安旗下的汽车板块进行重组。”

十年前的2015年,一汽与东风高层换防,引发汽车行业对整车央企合并的第一轮大猜想。十年后,国资委盖戳“整车央企重组”,并且以“提高产业集中度”留下了想象空间。

倘若以大洋对岸的最佳参照对象作为参考,显然兼并重组是汽车产业的必经之路。

美国曾在上个世纪初迎来汽车产业爆发,到三十年代时拥有数百个汽车品牌,而所提供的《美国已倒闭的汽车制造商列表》甚至超过1,500个名目,时至今日,仅剩通用汽车、福特汽车与特斯拉三家独立车企,以及被欧洲吞并的克莱斯勒。

不过,对于重组的概念与进展,需要有清晰的认知和时间节点意识。

“公司不太掌握具体细节,相关信息我们会按照重组节奏,定期向股东或投资者进行披露。”东风集团股份管理层这样解释重组。换句话说,尚未到正式官宣东风与长安合并的时候——打地基阶段,休得妄言广厦。

然而对跃迁至产值第一的汽车工业而言,在承压的背景下,掀起一场效率革命的“国家战役”,已然是箭在弦上。

“着力优化布局,实现量质提升,稳步推进重组整合。”苟坪在电动汽车百人会上看似官样文件的话语,着实值得细细推敲。

“对整车央企进行战略性重组,提高产业集中度,集中研发制造和市场等优势资源,加快打造具有全球竞争力,拥有自主核心技术,引领智能网联变革的世界一流汽车集团。”

“整合”二字,本质是后面两个词语的组合“集中资源”。那么倘若要达到最高的效率,在无限拉长时间线之后,必然要达成公司架构的统一。因而我们可以认为,“最终要兼并”。

但同时苟坪也强调了“稳步推进重组整合”,兹事体大,欲速则不达,整车央企乃至其他车企的重组整合,从资本结构、地域分布、人员团队等各个维度来看,都无法一蹴而就。因而我们可以认为,“当前还不能说立即合并”。

除了央企之间的重组,这段话还提到了企业内部专业化整合,以及汽车央企与其他企业深化等其他形式,与车企梳理精简架构、重构团队,乃至央企一汽同新势力零跑的牵手,形成了呼应。因而我们可以认为,“重组不止企业外部,还有企业内部,不止央企,还有地方国企,乃至民企”。

可以说,这段话对十年来“车企大合并”的业界想象,给出了方向指导与经验总结。

2015年5月,时任东风汽车董事长的徐平,被调往一汽出任董事长,而徐建一在3月“落马”;与此同时,前一汽董事长竺延风重返汽车行业,接任东风董事长。“高层换防”的重大新闻,加上央企合并浪潮,引发了汽车行业关于“一汽东风合并”的想象。

那一年,轨道交通的南车-北车、电力的国家核电-中国电力、贸易的南光集团-珠海振戎、矿业的五矿集团-冶金科工、运输的中国远洋-中国海运、物流航运的外运长航-招商局集团,多个领域均出现央企合并。

当时,一汽、东风、长安三大汽车央企年销量总和突破800万辆,但自主品牌占比不足20%,通过兼并重组实现资源集中、发展提速,成为业界猜测合并的底层逻辑。

此后,一汽、东风、长安一直合作节点不断,但都没有达到真正的合并。

2017年,高层再次换防,一汽董事长徐平调任兵装,长安董事长徐留平空降一汽,旨在为一汽“刮骨疗毒”,推动红旗品牌商业化。

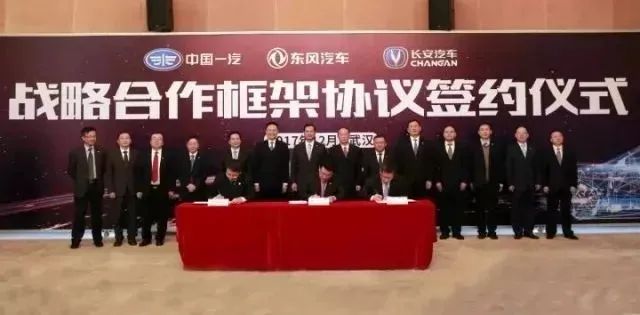

同时,一汽与东风拟共同创建“前瞻共性技术创新中心”,东风零部件公司与一汽富奥股份公司签署《战略合作框架协议》,三家央企还签订战略合作框架协议,试图共同打造正向研发的统一整车平台。

2018年,三大央企敲定次年成立T3出行,联合阿里、腾讯等科技巨头,试图在共享出行领域构建协同生态。

十年后,东风与长安的重组再掀波澜,而一汽长期的合作伙伴恐怕并不止眼前的零跑那么简单。

一汽、上汽、广汽、北汽……央企与地方国企,这些车企是否有必要推动兼并重组?谁是最适合的对象?

或许应该从重组的本质与产业背景说起。

制造业的核心逻辑在于规模经济,通过规模化生产实现降本。但现实又比理论复杂,尤其中国市场存在需求多样化、地方发展自成体系等因素,绝无可能出现“上帝一挥手,万事遂愿走”。这就造成了“需要推动重组,但重组从来不易”的怪圈。

然而,产业提升效率、破除内卷的诉求,却是不言而喻。

同样是在2025年电动汽车百人会上,国家有关部门罕见批评“当前我国汽车行业无序竞争的问题比较突出,有的企业不惜牺牲利润抢占市场,虚假宣传恶意抹黑等现象也时有发生。”这不仅短期内造成行业利润下降,长期下去,还将影响技术创新、产品的质量安全,削弱产业的竞争力。

数据显示,2024年中国汽车行业净利润率仅4.3%,低于工业平均水平。

如果发展汽车产业是一场赛跑,那么“无度降价、虚假宣传、恶意抹黑”等不合理手段相当于抢跑和给对手使绊子。而整车央企兼并重组,本质上是提升效率,相当于减少冗余、加快速度。

此外,汽车产业电动化和智能化转型,对单一企业带来的经济成本压力远超过以往,对研发力量和投入的诉求也是今非昔比。因而抱团取暖与协同发力是必然方向。

重组的核心目标,正是通过效率提升打破这一死循环。以东风与长安的重组为例:双方如果达成协同,在固态电池、智能驾驶等领域可以减少数以亿元计的重复投入,按照国际上雷诺-日产以及菲亚特-克莱斯勒的经验,协同效应有望让研发成本最多降低30%。

那么一汽老大哥呢?虽然不排除无限远期之后,一汽加入东风长安在推进的重组浪潮中,但目前从现实可能性看,一汽与广汽的联合更具想象空间。二者均面临合资板块萎缩的压力(广汽本田2024年销量同比下滑27%),但广汽埃安的电动化平台与一汽红旗的高端化基因形成互补。

更关键的是,广汽所在的粤港澳大湾区与一汽的东北基地,恰好构成“国内国际双循环”的区域协同样本——前者依托深圳的电子产业链,后者背靠长春的装备制造基础,合并后可实现从芯片到整车的闭环布局。

此外,上汽与奇瑞、特斯拉等企业都有非公开互动,目前也牵手华为打造尚界品牌;北汽曾经曝出过同吉利的探讨;包括处于危机中的哪吒汽车被收购的可能,一系列造车新势力也存在被国内同行以及海外巨头注资的概率。

文化、战略、品牌、人,车企们将面对一场“外科手术式”整合。

尽管重组势在必行,但历史教训警示着前路艰险。

2006年和2010年,安徽省曾多次试图拉郎配,整合江淮与奇瑞,组建“大安汽”,但最终未果。T3出行当前站稳,但在发展过程中,也遇到过磨合困难、内部山头等障碍。

纵观全球汽车产业整合史,海外案例更是比比皆是。利兰汽车公司一度成为英国最大巨头,但旗下MG、罗孚等品牌悉数被其他国家收购;戴姆勒-克莱斯勒合并后分家;雷诺-日产曾经被视为重组典范、最成功的汽车联盟,却因卡洛斯·戈恩倒台而陷入僵局……

“强强联合”能形成相互支撑,但谁来掌舵则存在争端;“强弱携手”更容易形成稳定架构,但两条腿不等长,行路亦难。

如果回溯那些垮台的案例,戴姆勒-克莱斯勒的失败,源于德国精密制造与美国成本管控的冲突;雷诺-日产-三菱联盟的崩塌,则是文化殖民主义的恶果。反观中国央企整合,既需借鉴大众集团模块化平台的经验,又要避免重蹈“整而不合”的覆辙。

也许当东风和长安整合时,东风风神与长安启源要考虑在10万-15万元市场,如何重整重叠度超60%的渠道,而岚图与阿维塔虽然在产品分工上有天然契合之处,但品牌调性和企业文化的巨大差异注定整合绝非易事。

这场重组绝非终点。当比亚迪靠垂直整合构建万亿帝国,当特斯拉以FSD重新定义竞争维度,中国汽车产业的战争早已超越销量规模,进入核心技术、生态能力与全球供应链话语权的终极较量。

从央企拉开的汽车行业整合,本质是国家意志对效率革命的“重注”。它不仅要解决“大而不强”的痼疾,更要回答一个终极命题:在电动化、智能化的全球赛道上,中国能否诞生一家真正具备技术统治力的“国家冠军企业”,以及身后多家行业强者?

但无论战况如何,这场战役没有退路。

在去年理想MEGA上市之后,因其独特性,引起了不小的争议。

3月26日,长城重卡Hi4-G技术共创发布会在保定举行。这场以“用户共创”为核心的技术盛会,是行业首次由卡车司机、物流企业代表与工程师同台讲述研发故事,通过真实场景数据与技术创新,重新定义中国重卡混动技术的价值标准。

技术、责任与行业反思。

比亚迪李云飞呼吁:抵制夸大式宣传,回归理性竞争!

工程师文化推动产业领先之路,经济学家谈比亚迪激动落泪。

工程师精神让学者感动落泪,比亚迪让国内汽车工业从追赶到超越!

不得不说,现在想买台新能源车是真不容易,光比价就能比到怀疑人生,加上销售话术很多,有时候都不知道价格合不合适,一顿忽悠就买回头才知道买贵了。并且还要等3个月才能提车,钱包瘪了往往还选不好好手机。 比亚迪这次直接把王朝网、海洋网7款热销车型价格焊死在地板上!秦L DM-i 、8......

比亚迪王朝、海洋网非智驾版现车限时一口价,最低8.98万元起

汽车和手机,谁更保值?

在央视《面对面》节目中,经济学家朱民数次哽咽,当提到参观比亚迪工厂的经历,他难掩激动:“这是一代人的骄傲!”这位见证改革开放四十多年的学者,用最朴实的语言,讲透了中国制造从“追赶者”到“领跑者”的逆袭之路。

3月30日,问界M9 2025款先行者在工厂验收交付仪式于赛力斯超级工厂举行。问界首开行业先河,做出新的质量承诺:用户可以亲自参与自己车辆的工厂终检验收,认可才提车。

奇瑞集团一季度累销汽车62万辆 出口持续第一

让子弹飞。

一辆油电混合动力汽车采用何种动力系统,是根据这辆车的设计目标去搭配的,无论插电式还是增程式,本身并没有谁一定好谁一定差的区别,适合的就是最好的。但如果非得说的话,插电式混合动力系统保留了机械直驱的部分,适用范围更广,总体效率更高。

日产痛定思痛:中国车企倒逼日系巨头加速产品革新

经济学家朱民谈比亚迪落泪:中国制造业崛起是一代人的骄傲

4月,比亚迪“海洋王朝放大招”,最低8.98万起

2025年4月1日,零跑汽车公布最新交付数据:3月,零跑汽车交付达37095台

比亚迪方程豹科技潮品钛3于2025年3月31日正式开启预售

经济学家朱民谈比亚迪落泪:中国制造业崛起是一代人的骄傲